Arnd Pollmann schreibt Bücher über Integrität und Unmoral, Menschenrechte und Menschenwürde. Er ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und Mitherausgeber des philosophischen Onlinemagazins Slippery Slopes.

Warum wir das Unglück brauchen

04:37 Minuten

Am Ostersonntag beginnt im Christentum die Zeit der Freude, obwohl Jesus nur zwei Tage zuvor gekreuzigt wurde. Ganz schön schnell. Was verrät dieser Gefühlsumschlag über den Zusammenhang von Freud und Leid?

Die Regierung hatte es sich wohl ähnlich gedacht: Nach der christlichen Erzählung soll mit der Osterruhe eine Zeit der hoffnungsvollen Morgenröte, ja, der Freude beginnen. Schon als Kind habe ich mich allerdings gefragt, warum so plötzlich Frohsinn ausbrechen sollte, wo doch der Heiland soeben gefoltert und an das Kreuz geschlagen wurde.

Unglück – eine philosophische Leerstelle

Mit dieser kindlichen Irritation geht ein ethisches Grundproblem einher: Wie verhalten sich Leid und Freude zueinander? Ist das Unglück bloß die Abwesenheit von Glück?

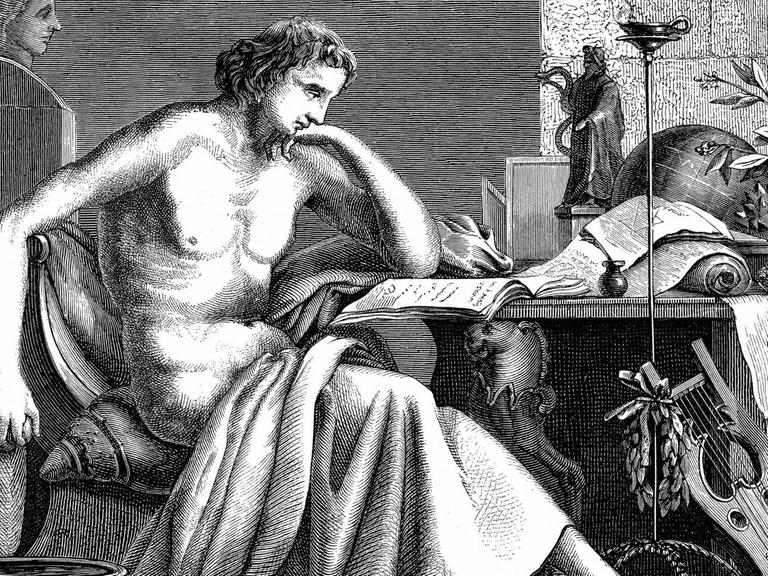

Seit 2500 Jahren ist das Glück auch philosophisch ein Dauerbrenner. Dessen Gegenteil jedoch, das Unglück, wird nur selten analysiert. Es hängt zwar wie ein Damoklesschwert über der glücksfixierten Lebenskunde. Vereinzelt gibt es Hinweise auf Unglücksfaktoren, bei Aristoteles etwa, der verzogene Kinder und mangelnde Schönheit für Glückhindernisse hielt. Und doch ist symptomatisch, dass etwa das einschlägige Handbuch "Glück" im Metzler-Verlag trotz 84 Einträgen keinen eigenen zum Unglück enthält.

Schürfen nach Trost und tieferem Sinn

Dabei dürften viele Menschen nur deshalb über das geglückte Leben nachdenken, weil das Leben eben doch missglücken kann. Vermutlich ist das Unglück auch eines der Hauptmotive zur Aufnahme eines Philosophiestudiums. Wer völlig glücklich ist, wird weniger tief schürfen wollen.

Arnd Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice Salomon Hochschule Berlin© privat

Umgekehrt wissen Menschen oft erst, was sie glücklich macht, sobald sie Unglück erfahren und daraus lernen: aus Scheitern, Verlust, Einsamkeit, Verzweiflung, Schmerz, Krankheit oder Tod. Wer derart unglücklich ist, malt sich gerne aus, wie es wäre, wieder "happy" zu sein.

Kants Paradox: Glück erwächst aus Schmerz

Daraus ergibt sich ein Paradox: Wir können das eigene Unglück zwar nicht wollen, aber wir können es auch nicht nicht wollen. "Also muß vor jedem Vergnügen der Schmerz vorhergehen; der Schmerz ist immer das erste", heißt es bei dem Philosophen Immanuel Kant. "Der Schmerz ist der Stachel der Tätigkeit, und in dieser fühlen wir allererst unser Leben; ohne diesen würde Leblosigkeit eintreten".

Ich verstehe Kant hier so: Das Leben, auch das glückliche, erwächst aus dem Schmerz. Ein Leben ganz ohne den Kampf gegen stacheliges Unglück wäre vermutlich auch ein Leben ohne Glück.

Vorgegaukeltes Glück ist den meisten zuwider

Stellen Sie sich vor, Sie dürften sich an eine "Glücksmaschine" anschließen lassen. Diese gaukelt Ihnen fortan intravenös einen Zustand völliger Befriedigung vor. Würden sie sich anschließen lassen? Oder würde Ihnen der Kontrast fehlen?

Ein zweites Indiz: In einer berühmten Studie der Northwestern University in den USA wurde die Lebensqualität von Lottogewinnerinnen und -gewinnern mit der von querschnittsgelähmten Unfallopfern verglichen. Kurz nach dem Lottogewinn waren die Menschen, wie erwartet, sehr glücklich, beziehungsweise kurz nach dem Unfall sehr unglücklich. Mit zeitlichem Abstand ließ sowohl das Glück der Ersteren als auch das Unglück der Letzteren nach. Und mit großem Abstand erwiesen sich die Unfallopfer insgesamt sogar als zufriedener.

Anstöße für ein besseres Leben

Daraus ergeben sich erste Antworten auf unsere Ausgangsfrage. Erstens: Nur wer das Unglück kennt, weiß auch das Glück zu schätzen. Zweitens: An einzelnen Episoden des Unglücks können Menschen wachsen. Drittens: Viele Menschen wollen ihr Glück nicht einfach nur geschenkt bekommen, sie wollen es sich verdienen. Viertens: Das Unglück mag uns antreiben, ein jeweils besseres Leben zu erstreben oder zu erstreiten. Und fünftens: Insgesamt wird das Unglück so zu einem Motor gesellschaftlichen Fortschritts, und zwar in Richtung eines besseren Lebens für alle.

Dieser letzte Gedanke führt zum Osterfest zurück – und besonders auch zu einem Ostern unter Pandemie-Bedingungen. Bei aller Trauer über erlittenes Unglück: Wenn wir aus diesem Unglück lernen, mag nach der Zeit des Leids eine Morgenröte neuer Freude anbrechen.