Polen gegen die EU

In Warschau gehen Demonstranten gegen das strikte Abtreibungsverbot in Polen auf die Straße. © Wojciech Szymanski

Es geht um Werte und den Rechtsstaat

23:53 Minuten

Seitdem die PiS in Polen regiert, sehen die EU-Institutionen nicht nur den Rechtsstaat in Gefahr, sondern auch die europäischen Werte. Die polnische Regierung und ihre Anhänger wollen sich nichts vorschreiben lassen. Droht ein Polexit?

Laskowa, eine kleine Gemeinde im Süden von Polen, etwa 80 Kilometer südöstlich von Krakau: eine Schule, Rathaus, ein paar Geschäfte, ein Park und eine Kirche. Neben der Kirche liegt ein Friedhof, der an diesem Novembertag voller Besucher ist, an jedem Grab stehen ein paar Leute. Es müssen Tausende sein, denn es ist nicht leicht durchzukommen.

Es ist Allerheiligen, ein wichtiges kirchliches Fest. Das Wetter spielt mit. Der Gottesdienst kann auf dem Friedhof unter freiem Himmel stattfinden, eine Blaskapelle spielt Kirchenlieder.

Die Gemeinde Laskowa gilt als Hochburg der konservativen PiS-Partei. Bei der letzten Präsidentenwahl in Polen, im Sommer letzten Jahres, erhielt der PiS-Kandidat Andrzej Duda hier fast 88 Prozent der Stimmen: eines der besten Ergebnisse landesweit.

Die Region ist katholisch und traditionell, sagt einer der Einwohner, der Mitte sechzigjährige Adam. An diesem Tag verkauft er vor dem Friedhof Grablichter. Es sei ein guter Ort zum Leben, die Leute seien zufrieden, der EU-Beitritt habe der Region viel Gutes gebracht.

Die Gläubigen in der südpolnischen Gemeinde Laskowa gedenken ihrer Toten an Allerheiligen.© Wojciech Szymanski

„Bei uns hat sich sehr viel getan, wir haben eine Kläranlage, neue Wasserentnahmestellen, die Straßen wurden erneuert, viele wurden asphaltiert, das ist sehr gut. Wir haben alles auf einem hohen Niveau. Die Leute hier wären eher dagegen, die EU zu verlassen. Die Schulen oder das Gemeindeamt haben viel Geld von der EU bekommen. Die jungen Leute wären bestimmt für die EU, die alten, und hier sind es viele, sind mehr katholisch und haben Sorgen wegen so mancher Sache, vor allem weltanschauliche, dieses Genderthema und diese Regenbogenfahnen zum Beispiel. Wenn sie gegen die EU sein sollten, dann nur aus diesem Grund.“

"Polexit ist Fake News"

Viele Polen diskutieren derzeit über einen Polexit – einen Austritt des Landes aus der europäischen Gemeinschaft. Aber ist das wirklich die Frage, die sich stellt? Die polnische Regierung verneint. Der Premierminister Mateusz Morawiecki erklärte Mitte Oktober im polnischem Parlament, die ganze Diskussion sei nur eine PR-Maßnahme der polnischen Opposition.

„Der Polexit ist Fake News. Polexit ist eine Lüge, und über eine Lüge diskutiert man nicht, sondern man bekämpft sie und sagt die Wahrheit.“

In der Tat engagiert sich die polnische Regierung nicht für den Polexit, ja, reagiert sogar sehr empfindlich auf solche Vorwürfe. Das verwundert nicht. Die Umfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Polen – fast 90 Prozent – in der EU bleiben will. Deshalb kann die Regierung daraus auch kein politisches Kapital schlagen.

Das hindert sie aber nicht daran, die Grundpfeiler der Europäischen Union immer offener zu hinterfragen und ihre Autorität infrage zu stellen. So zum Beispiel beim Vorrang des europäischen Rechts gegenüber dem polnischen Recht.

Anfang Oktober sprach das polnische Verfassungsgericht ein Grundsatzurteil, in dem es der Regierung das Recht erteilt, wenn nötig, die Urteile des Europäischen Gerichtshofes zu ignorieren. Waldemar Żurek, ein Richter am Amtsgericht Krakau, kritisiert das heftig. Denn dadurch, sagt er, schiebt sich Polen aus dem gemeinsamen europäischen Rechtsraum hinaus.

Richter Żurek ist einer der bekanntesten Gegner der Reformen, die die PiS-Partei sofort nach ihrem Regierungsantritt 2015 auf den Weg gebracht hatte. Sie richtete eine Disziplinarkammer beim Obersten Gericht ein, die die Richter suspendieren kann. Aus Brüsseler Sicht verstoßen diese und weitere Reformen gegen das Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz. Auch Waldemar Żurek hinterfragte von Anfang an die Maßnahmen.

„Natürlich versuchte die regierende Partei, mich deshalb irgendwie zu kaufen. Es gab Versuche, mich auf ihre Seite zu ziehen. Ich sollte irgendwelche Posten bekommen. Dann aber kamen Gespräche, die empfand ich als potenzielle Drohungen, nach dem Motto: Wenn ich nicht aufhöre zu reden, dann könnte was passieren.“

Opfer massiver staatlicher Repressalien

Der Krakauer Richter hört bis heute nicht auf, Kritik zu üben. Nach wie vor redet er gerne mit den Medien und, was die Regierung noch mehr ärgern dürfte, schaltet die Europäische Gerichte ein, um die Missstände in der polnischen Justiz zu untersuchen.

All dies bleibe nicht ohne Folgen. Żurek sieht sich als Opfer massiver staatlicher Repressalien. Er verlor einen Teil seiner Funktionen. Gegen ihn läuft ein gutes Dutzend Disziplinarverfahren, die Geheimdienste überprüften penibel seine Steuererklärungen, auch das Privatleben wurde durchleuchtet.

„Meine Frau und ich wurden in 384 Institutionen in Polen überprüft, in Banken, bei Versicherungen, man hat wie mit einem Schleppnetz alles abgesucht. Mir wurde meine Funktion als Sprecher des Gerichts entzogen, was auch finanzielle Nachteile mit sich bringt. Ich wurde in eine andere Kammer versetzt. Ich bekam dort am Anfang keinen Assistenten. Es ging darum, dass ich mit meiner Arbeit in Verzug gerate. Man konnte sehen, die haben es auf mich abgesehen und jagen mich.“

Für Waldemar Żurek ist klar, dass Polen kein Rechtsstaat mehr ist. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Richter können unabhängig agieren, sagt der 51-Jährige. Ein solches Land, meint er, das die europäische Rechtsprechung nicht anerkennt, kann auf Dauer kein Mitglied der Europäischen Union bleiben.

Exportierende Unternehmen brauchen EU

Dass Polen irgendwann kein Mitglied der Europäischen Union sein könnte, ist für Jarosław Kanownik ein Alptraum. Der Unternehmer betreibt in der Nähe von Warschau eine Möbelmanufaktur. Ein wesentlicher Teil der Produktion geht in den Westen – nach Belgien, Frankreich und in die Niederlande. Das Geschäft läuft gut. Die EU hat dazu wesentlich beigetragen.

„Das war ein riesiger Sprung für meine Firma nach vorn, als wir 2009 eine große EU-Subvention bekamen, fast zwei Millionen Zloty! Damals war es eine wichtige finanzielle Spritze, die uns erlaubte, zu expandieren. Davon profitieren wir bis heute.“

Aber es geht nicht nur um Subventionen. Für eine Firma, die ihr Produkte exportiert, ist der gemeinsame Markt von großen Bedeutung.

„Für uns gibt es keine Grenzen. Wir sind Europäer. Unsere LKW fahren nach Paris oder Berlin, als würden sie nach Oppeln oder hier nach Nowy Dwór Mazowiecki fahren, es macht momentan keinen großen Unterschied. Wir sind einfach sehr daran gewöhnt, mit der EU zusammenzuarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Land die EU verlassen könnte! Wir sehen ja, wie es Großbritannien geht, das ausgetreten ist!“

Nicht nur die Möbel-Fabrik von Jarosław Kanownik profitiert von der Mitgliedschaft. Die ganze polnische Wirtschaft boomt seit Jahren. Die Exporte haben sich seit 2004 vervierfacht. Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie noch nie.

Doch nicht überall in Polen weckt die Europäische Union positive Gefühle. In Dörfern und Kleinstädten in Süd-West-Polen, direkt an der Grenze zu Tschechien und Deutschland, wächst die Wut auf die EU. Der Europäische Gerichtshof entschied im Mai dieses Jahres, den Braunkohlen-Tagebau Turów zu schließen – der Grund: Das Grundwasser sollte geschützt werden, das in den Dörfern auf der tschechischen Seite der Grenze knapp wird.

Das Ende des Tagebaus und des damit verbundenen großen Kohlekraftwerks wäre für die Region eine wirtschaftliche Katastrophe. Tausende Arbeitsplätze wären im Gefahr. Deshalb ignoriert die polnische Regierung bisher die Anordnung.

Bergbau lässt sich von der EU nichts vorschreiben

Eine Demonstration der Gewerkschafter von Turów: Unterstützt von anderen polnischen Bergbau-Gewerkschaften, machen sie ihrem Unmut Luft. Anfang November protestieren sie laut vor der Vertretung der Europäischen Kommission in Warschau. Der Ton ist rau.

„Wir sind hier, um den polnischen Energiesektor zu verteidigen, um unsere Energie-Souveränität zu schützen. Wir sind Polen! Und wir sind keine zweit- oder drittklassige Nation in der Europäischen Union! Wir werden das nicht zulassen! Frau von der Leyen und Herr Timmermans werden uns nicht vorschreiben, welche Standards bei uns gelten sollen. Sie haben Polen nicht geschaffen, nicht wiederaufgebaut – wir Polen haben es getan! Wir haben unsere Gruben und unsere Kraftwerke gebaut und wir werden es nicht zulassen, dass eine Richterin vom Europäischen Gerichtshof über das Schicksal Tausender Leute in Turów entscheidet.“

Zusammen mit den Gewerkschaftlern demonstrieren auch Regierungsvertreter, unter anderem ein stellvertretender Justizminister, der ebenfalls die EU heftig kritisiert. Auf der Bühne steht auch Janusz Kowalski, bis Februar noch Staatssekretär im Ministerium für Staatsvermögen. Der Politiker sorgte vor Kurzem für Schlagzeilen, als er ein Datum für ein mögliches Referendum über den Austritt Polens aus der EU vorschlug. 2027 wäre ein richtiger Moment, sagt er auf der Demonstration.

„In diesem Moment befürworte ich die Mitgliedschaft bei der EU, aber ich möchte auch eine Reform der Union. Man muss die Eurokraten in die Schranken weisen. Sollte sich die Situation verschlechtern und uns unsere Souveränität weggenommen werden, kann ich den Polexit nicht ausschließen. Polen muss seine eigenen Interessen in der EU realisieren, die Mitgliedschaft ist kein Selbstzweck.“

Für Janusz Kowalski trägt die Europäische Union Schuld an dem Streit mit Polen. Er wirft Brüssel vor, eigene Kompetenzen überschritten zu haben – sowohl beim Tagebau Turów als auch bei dem Streit um die Justizreform. Er fordert, dass die EU zu einem Bündnis von souveränen Staaten wird.

Frauen demonstrieren gegen Abtreibungsgesetz

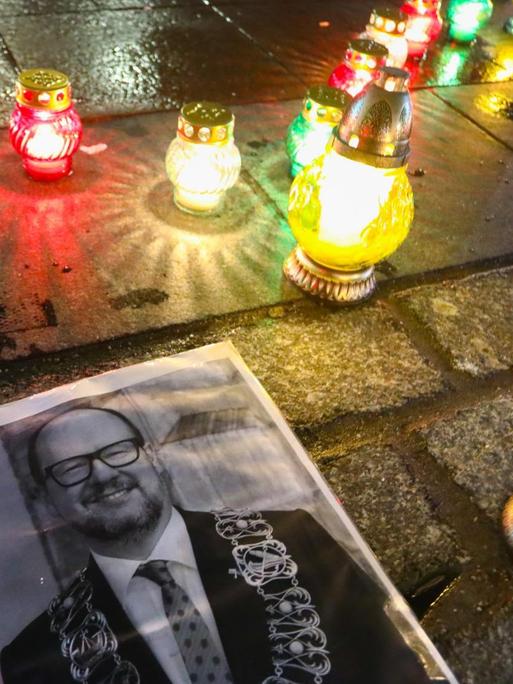

Nur wenige Stunden später findet an diesem Tag Anfang November eine weitere Demonstration in Warschau statt. Diesmal viel, viel größer, aber zugleich auch viel leiser. Es ist ein Trauermarsch. Tausende Leute protestieren gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz.

Im Oktober starb in Polen eine schwangere Frau an einer Blutvergiftung. Vieles deutet darauf hin, dass die Ärzte sich weigerten, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, der das Leben der Frau womöglich hätte retten können. Offenbar fürchteten sie die rechtlichen Folgen des sehr restriktiven polnischen Abtreibungsgesetzes.

Eine 30-jährige Frau starb an einer Blutvergiftung. Zur Rettung hätte das Kind abgetrieben werden müssen.© Wojciech Szymanski

"Keine einzige mehr!", rufen die Leute vor dem Gebäude des Verfassungsgerichtes, das die Verschärfung des Gesetzes besiegelt hatte. „Wir wollen keine neuen Opfer durch dieses Gesetz! Wir müssen die Frauen schützen. Die Situation der Frauen ist unsicher und gefährlich. Sie können ihre Zukunft nicht planen. Ich habe Angst, jetzt schwanger zu werden", sagt eine Demonstrantin.

Das restriktive Abtreibungsgesetz ist kein Thema der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Polen und der Europäischen Union. Aber es steht symbolisch für einen weltanschaulichen Konflikt, der in Polen ausgetragen wird. Die eine Hälfte der Gesellschaft wünscht sich ein westlich-europäisches Wertesystem und will ein liberales und progressives Polen. Die andere Hälfte fürchtet um das traditionelle Familienbild und will an vertrauten Vorgehensweisen festhalten.

Stimmung im Land gegen LGBTQ

Diese Spaltung wird auch an der Haltung zur LGBTQ-Bewegung in Polen deutlich: Die Lage der Schwulen, Lesben und Transsexuellen wird immer schwieriger, sagt Miłosz Przepiórkowski, Vorstandsmitglied des Warschauer Vereins Lambda. Der Verein hilft Leuten, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in Not geraten. Sein Verein, sagt er, habe immer mehr zu tun, seit die PiS-Partei an der Macht ist. Die Stimmung im Land werde immer homophober.

„Dadurch, dass die Menschen von Politikern entmenschlicht werden, gibt es diese Erlaubnis in der Gesellschaft, diese Leute zu verfolgen, also sich über sie lustig zu machen, sie zu schubsen, zu treten. Unsere Studien, die wir vor drei Jahren gemacht haben, zeigen, dass 70 Prozent der jungen LGBT-Leute Selbstmordgedanken haben und depressiv sind. Das war vor drei Jahren, heute würde ich tippen, dass es mehr ist.“

Der Aktivist sagt, besonders schlimm ist die Lage der Transmenschen, deren Anders-Sein oft sichtbar ist. „Aber für nicht hetero-normative Leute ist es auch sehr schwer. Es ist zum Beispiel ganz gefährlich, Hand in Hand auf der Straße zu gehen als ein gleichgeschlechtliches Paar – bei Männern. Die können schon verprügelt werden. Das ist alltäglich – oder besser: nicht alltäglich, weil es niemand macht."

Miłosz Przepiórkowski bedauert, dass in der Auseinandersetzung zwischen der Europäischen Union und der Regierung in Warschau die Aufmerksamkeit vor allem der Justizreform gilt und nicht den allgemeinen Menschenrechten. Denn dann würden die LGBT-Rechte mehr Beachtung finden.