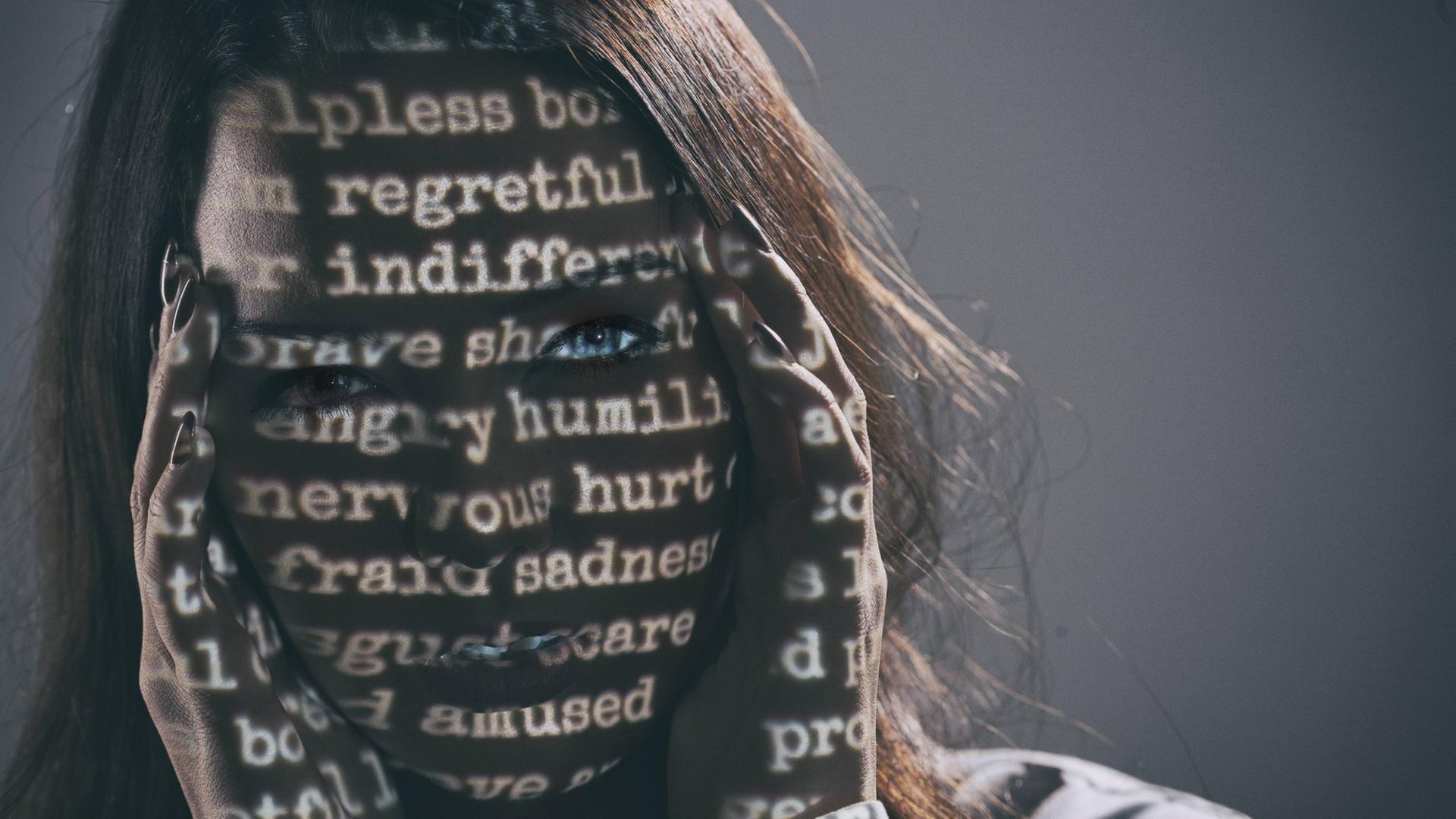

Fehlende Utopien machen uns depressiv

Seit 1989 seien politische Utopien durch Zynismus ersetzt worden, meint der Berliner Psychologe Christian Kohlross. Und darum würden immer mehr Menschen auf ihre Hoffnungslosigkeit entweder mit Gewalt oder Depression reagieren.

Was eigentlich macht aus dem Leben menschliches Leben? Was, wenn nicht dies, dass Menschen sich binden – an andere Menschen, an sich selbst, an andere Lebewesen, an ihre Umwelt? Wer ohne solche emotionalen Bindungen lebt, mag existieren – leben tut er nicht.

Das gilt ebenso für die Zeit: Wer ohne Bindung an die Vergangenheit lebt, wer nicht erzählen kann, wie er der geworden ist, der er ist, ist sich selbst zum Gespenst geworden. Und auch, wer ohne Bindung an die Gegenwart lebt, lebt nicht, er vegetiert vor sich hin, im Zustand des Traums, der Neurose oder des Wahnsinns.

Wer ohne Zukunft lebt, lebt in Depression

Wer indes ohne Zukunft lebt, der stößt sogar in jedem Augenblick an die Grenze seines Untergangs. Denn sein Handeln kennt weder wirkliche Ziele und letzte Zwecke, noch sonst einen Sinn. Denn die lägen ja in der Zukunft. Mit einem Wort: Wer ohne Zukunft lebt, der lebt im Zustand fortwährender Depression.

Nach dem Ende des Kalten Krieges, nach 1989 hat sich der sogenannte Westen entschlossen, darauf die Probe aufs Exempel zu machen. In einem Akt historisch beispielloser Ignoranz versuchte er fortan, ohne Bindung an die Zukunft auszukommen: nicht mehr zu leben also, sondern nur noch zu überleben.

So hatte, wer das Wort Utopie nach 1989 auch nur in den Mund nahm, sich sogleich um Kopf und Kragen geredet. Utopischen Sinn, gar utopisches Glück sollte es fortan allein in der Beschränkung geben: als Lebensglück des Einzelnen, als Gesundheitsbewusstsein, Selbstverwirklichung oder, auf den Hund gekommen: als Wellness.

Alles, was sich das immer mehr der Depression verfallende kollektive Bewusstsein fortan noch vorstellen konnte, war eine nahende Klimakatastrophe, ein müdes, auf ökonomischen Nutzen zurechtgestutztes Europa, Big Data oder eine trans-, wenn nicht gar posthumane Zukunft, eben: Science Fiction.

Nach 1989 gab es nur noch Zynismus

Utopie, heißt das, gab es nach 1989 nur noch als Zynismus, den die Tagespolitik für sie übrig hatte.

Dass wir es aber seither versäumt haben, über eine für unsere Weltgesellschaft Sinn stiftende Zukunft, über wirklich andere Formen des Zusammenlebens nachzudenken und das kollektive Handeln von Gesellschaften darauf auszurichten, hat - das war nie so deutlich wie im gerade vergangenen Krisenjahr - Konsequenzen: Vor allem die, dass immer mehr Menschen auf diese Utopielosigkeit entweder mit Gewalt oder eben mit Depression reagieren.

Die neue und immer selbstverständlicher werdende Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung in den neuen Kriegen, die immer alltäglicher und immer unausrottbarer scheinende Gewalt des Terrorismus, aber auch die Gewalt der Weltverteilungskämpfe um Macht, Güter und Lebenschancen, die aus immer mehr Menschen Flüchtlinge macht, all diese Formen der Gewalt sind auch ein Ausdruck unserer fortgesetzten Leugnung des Prinzips Hoffnung.

Eingetauscht haben wir es gegen das Mantra von der Alternativlosigkeit des Status quo oder gegen den Sermon vom Ende der Geschichte, der großen Erzählungen oder sonst einem Ende.

Utopie kehrt als Gegenwind zur Hoffnungslosigkeit zurück

Eingetauscht haben wir das utopische Bewusstsein von einst gegen die bekannten Symptome einer agitierten Depression: gegen eine allgemeine ängstliche Unruhe, ein gesteigertes mediales Mitteilungsbedürfnis, eine notorische Unzufrieden- und eben Hoffnungslosigkeit.

Ob das so bleiben muss? Natürlich nicht! Oder mit den Worten Bertolt Brechts:

Ginge da ein Wind

Könnte ich ein Segel stellen.

Wäre da kein Segel

Machte ich eines aus Stecken und Plane.

Könnte ich ein Segel stellen.

Wäre da kein Segel

Machte ich eines aus Stecken und Plane.

Denn Wind, und so scheint mir: Gegenwind haben wir längst genug.

Christian Kohlross ist Kulturwissenschaftler an der Universität Mannheim, als Dozent in der Psychotherapeuten-Fortbildung, sowie in eigener Psychotherapiepraxis tätig in Berlin.

Christian Kohlross© privat