Verschiedene Wahrheiten ein Jahr nach den Todesschüssen

Am 9. August 2014 wurde in Ferguson ein unbewaffneter Schwarzer von einem weißen Polizisten erschossen. In Folge brachen in der Stadt immer wieder Unruhen aus. Was hat sich danach bei der Polizei in Ferguson, was in der Gesellschaft verändert?

Ferguson, Missouri, Canfield Drive. An dieser Stelle wurde am 9. August 2014 der unbewaffnete schwarze 18-jährige Michael Brown von dem weißen Polizisten Darren Wilson erschossen. Eine kleine Bronze auf dem Gehweg: Ein Porträt des Toten in der Uniform, die er zu seinem High-School-Abschluss trug, die Aufschrift: "In Erinnerung an Michael O.D. Brown, geboren am 20. Mai 1996, gestorben am 9.August 2014". Und dann noch. "Ich wünsche mir, dass die Erinnerung an Michael Brown fröhlich ist. Er hinterließ ein Nachleuchten seines Lachens, als das Leben zu Ende war".

Die Wahrheit in Ferguson und im ganzen Land ist ein Jahr nach dem Tod Browns schwer zu fassen. Immer noch.

Der Stadtrat besteht jetzt zur Hälfte aus Afroamerikanern, Polizeichef und Stadtmanager sind schwarz.

Wenige kämpfen offen gegen die Polizei. Aber auch viele schwarze Anwohner sind nicht davon überzeugt, dass sich in einem Jahr genug geändert hat.

Jayden Black ist einer von ihnen. Seine Bilanz ein Jahr nach dem Tod Michael Browns, ist ernüchternd.

"Sie kämpfen gegen uns. Wir schlagen zurück. Es ist ein Krieg. Aber sie kämpfen politisch. wir kämpfen auf der Straße. Wir werden immer verlieren, weil sie das Geld haben. Armut zerstört die Armen. Man kann ohne Geld nicht kämpfen. Geld ist Macht. Vielleicht hilft beten. Nur Gott kann uns jetzt helfen."

Eine kleine Gruppe hat es darauf abgesehen, dass wir keinen Frieden finden, sagt der Polizeichef.

Fergusons Versuch, Rassenprobleme zu überwinden, erfuhr gestern, am Jahrestag von Michael Browns Tod, einen Rückschlag.

Jayden Black, der bärtige Glatzkopf ist 30, präsentiert in der schwülen Hitze seinen durchtrainierten Oberkörper, trägt Jogginghose und abgewetzte Turnschuhe.

"Als sie Mike Brown umbrachten, wehrte sich die Gemeinschaft. Aber das war letztes Jahr. Rate mal, was die Polizei jetzt macht. Sie verprügeln Nigger. Das ist die Wahrheit. Sie halten Leute wie Mike Brown auf der Straße an. Da sind wir wieder angekommen."

"Washington Post" listet 24 Erschießungen auf

Ein Jahr nach Michael Brown, 50 Jahre nach Verabschiedung der Bürgerrechtsgesetze, 150 Jahre nach Ende der Sklaverei ist das Risiko für Afroamerikaner, besonders für junge Männer, im Auto angehalten, verhaftet, erschossen zu werden um ein vielfaches höher als für Weiße.

Die "Washington Post" listet seit dem Tod Michael Browns 24 Fälle auf, in denen junge Afroamerikaner von der Polizei erschossen wurden. Zuletzt tötete ein Polizistin Arlington, Texas, am vergangenen Freitag einen 19-jährigen schwarzen Studenten, der mit seinem Auto ins Schaufester eines Autohändlers gefahren war.

Ist es in diesem Jahr der Proteste, der Gewalt, der Besinnung, der politischen Konsequenzen besser geworden?

Jayden Black aus dem Canfield Drive hat eine eindeutige Antwort:

"Nein, es ist schlimmer geworden. Sie haben nur abgewartet, bis sich die Situation beruhigt hat. Die Polizei geht wieder brutal vor, ganz ehrlich."

Ein paar hundert Meter westlich, im Stadtkern von Ferguson mit seinen hauptsächlich weißen Bewohnern, dem hübschen Park, der historischen Dampflok, hat Brian Fletcher sein Geschäft. Der untersetzte Mann in beigekariertem Hemd war Bürgermeister und ist seit vielen Jahren im Stadtrat. Er wollte den Geschäftsleuten helfen, deren Läden bei den Unruhen 2014 zerstört worden waren. Er verkauft Babykleidung, T-Shirts, Sweatshirts, Becher mit der Aufschrift "I love Ferguson"…

"… Schilder, Magneten, Sticker, Buttons. Verkauft sich alles. Wir sind so eine Art Touristenattraktion geworden. Leute aus den Vereinigten Staaten, aus der ganzen Welt kommen hierher. Offensichtlich ist Ferguson dieser Tage eine Marke. Wir waren viel in den Nachrichten. Einiges davon war nicht zutreffend. Tatsache ist: Es gibt ein Interesse an dieser Geschichte. Und die muss erzählt werden."

Aber Fletcher und viele Einwohner Fergusons präsentieren eine andere Geschichte als Jayden Black aus dem Canfield Drive.

Was? Es soll in dem Jahr seit dem Tod Michael Browns nicht besser geworden sein?

"Man muss sich verständigen, man kann nicht einfach aufgeben. Wenn es das Gefühl gibt, es wäre im vergangenen Jahr schlechter geworden, weiß ich wirklich nicht, wo das herkommt. Es gab so viele Initiativen: Von den Kirchen, den sozialen Trägern. Sie kümmern sich um Fortbildung, die 'Urban League' baut dort ein Ausbildungszentrum. Die Versicherung Centene Corporation baut dort und wird 200 Menschen beschäftigen. Wenn sie trotzdem denken, es hätte sich nichts verbessert, dann zweifle ich daran, ob sie alle verfügbaren Quellen überprüft haben."

Eine vornehme Version von: Sie haben doch keine Ahnung, kümmern sich nicht um ihr eigenes Fortkommen, klopfen medienwirksame Sprüche.

Die Wunden sollen heilen

Der August 2014 hallt nach, zum Teil in wilden Vorwürfen und Spekulationen.

So wie die Leute im Canfield Drive hinter vorgehaltener Hand davon sprechen, dass mit Sicherheit bald Kriegsrecht ausgerufen wird, behauptet das Weiße Ferguson, militanten Demonstranten seien 60.000 Dollar Gage versprochen worden.

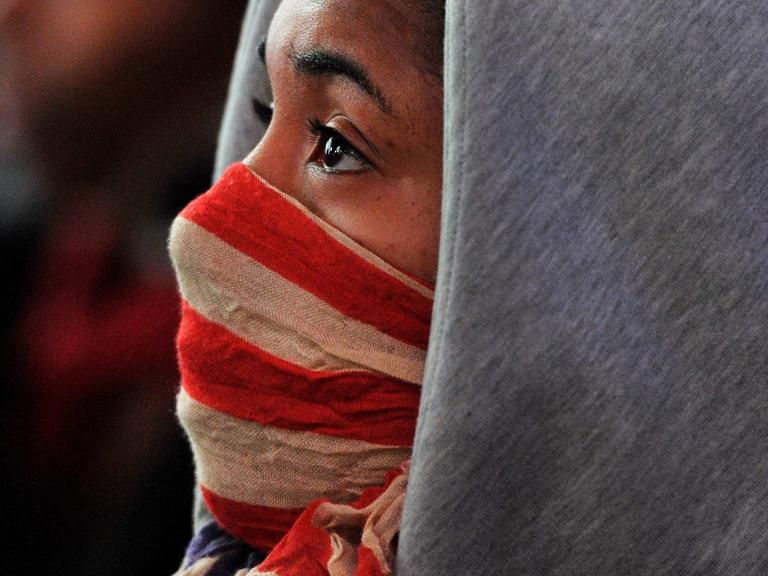

Hände hoch, nicht schießen wurde der Slogan der Demonstranten. Michael Brown sollte vor seinem Tod die Hände erhoben haben, um sich gegenüber dem Polizisten Darren Wilson zu ergeben.

Die Bilder der Demonstranten gingen um die Welt, Monate bevor die Geste Browns von Gutachern in Zweifel gezogen wurde, bevor die erhobenen Hände zu einer Geste wurde, die scheinbar wenig mit der Wahrheit zu tun hat.

"Heilung, Heilung, ja, dafür sind wir hier. Heilung … Heilung."

Am 25. August 2014, bei der Trauerfeier für Michael Brown in der Friendly Temple Missionary Baptist Church im St. Louis County, hatten die gewalttätigen Demonstranten Ferguson verlassen. Die Wunden sollen heilen, sagten die Gottesdienstbesucher.

Und sangen spontan die Hymne der Bürgerrechtsbewegung vor 50 Jahren: "We shall overcome".

Domenica Fuller ist Sergeant bei der Polizei von Ferguson. Eine Frau Anfang 40, blondgefärbte Haare, Polizeikamera um den Hals, faltenlose Uniform und Krawatte.

Vor einem Jahr, als Steine, Schüsse fielen und Tränengas die Protestierenden zurückdrängte, war sie mitten im Geschehen. Als eine der weniger Afroamerikanerinnen im Polizeidienst.

"Meine Erinnerungen sind weniger als gut, könnte man sagen. Stark in mancherlei Hinsicht, traurig in anderen Zusammenhängen."

Und wie steht es mit dem "Profiling" gegenüber Afroamerikanern in Ferguson, mit dem gezielten Vorgehen gegen die schwarze Bevölkerung? Das Justizministerium hatte in seinem Ermittlungsbericht ein Muster beschrieben: Es gibt ein klares Missverhältnis im Umgang der Polizei schwarzen Bürgern und "diskriminierende Absichten" gegenüber Afroamerikanern.

"Ich kann auf die Vorwürfe des gezielten Vorgehens gegen Schwarze keine Antwort geben. Als ich, bevor ich Sergeant wurde, auf Streife ging, war klar: Ein Verstoß ist ein Verstoß, da spielt die Herkunft keine Rolle. Sie werden angehalten, sie erhalten ein Bußgeld oder eine Verwarnung.

Für mich ist immer noch klar: Polizeibeamte haben jetzt und immer einen Job zu erledigen. Sie müssen das Gesetz durchsetzen und verteidigen, sie müssen schützen und dienen."

Polizeichef gab nach Unruhen auf

Die City Hall in Ferguson, das Rathaus, ein Zweckbau im weißen Westen der Stadt mit ihren 22.000 Einwohnern. Der 35-jährige James Knowles ist Bürgermeister. Ein untersetzter Mann mit Brille und exakt getrimmten Bart. Der Polizeichef und der halbe Stadtrat haben nach den Unruhen des letzten Jahres aufgegeben. Hobbyjäger Knowles wurde im April 2015 wieder gewählt, trotz eines Amtsenthebungsverfahrens, trotz der Vermutung des Justizministeriums, die Stadt nutze die Polizei, um mit Strafzetteln gegen Afroamerikaner die kommunale Kasse zu füllen.

"Man muss das im Kontext sehen. Im Bericht des Ministeriums heißt es nirgends, es sei die Politik in Ferguson, afroamerikanische Autofahrer herauszupicken und ihnen Strafzettel auszustellen.

Hat der Report belegt, dass es einen unterschiedlichen Umgang der Polizei mit Afroamerikanern gibt? Ja! Und das hat etwas mit Voreingenommenheit zu tun, mit oft unbewussten Vorurteilen.

Diese Dinge bearbeiten wir in einer Fortbildung, bei der es um die ausgewogene Anwendung des Gesetzes in Ferguson geht."

Der Tod Michael Browns war auch ein Geschäft. An der Straßenecke Florissant, Canfield Drive wurden T-Shirts mit dem Gesicht des toten 18-Jährigen verkauft, mit erhobenen Händen und dem Slogan "Hands up, don´t shoot", von S bis XXL.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research ergab, dass eine große Mehrzahl der Amerikaner beider Rassen davon überzeugt ist, dass die Polizei härter gegen schwarze als gegen weiße Bürger vorgeht. Eine Million der insgesamt 2,3 Millionen Gefängnisinsassen in Amerika sind schwarz. Afroamerikaner machen aber nur noch ein Zehntel der Gesamtbevölkerung aus.

FBI-Direktor James Comey sagte im Februar 2015, er habe von seinen Leuten Zahlen gefordert: Wie viele Afroamerikaner werden in diesem Land erschossen?

Er bekam sie nicht. Entsprechende Angaben der Polizeibehörden sind freiwillig und unvollständig.

So viel räumte Comey ein: Polizisten in amerikanischen Städten haben es oft mit Milieus zu tun, in denen Straßenkriminalität überwiegend von Afroamerikanern begangen wird. "Oft werden sie von einem Zynismus beeinflusst".

Polizeisergeant Domenica Fuller:

"Ich habe keine Theorie. Wir haben alle akzeptiert, dass es immer noch Spannungen unter den Rassen gibt, dass der Rassismus immer noch da ist. Nicht nur hier in St. Louis. Alle, die immer noch mit dem Finger auf Ferguson zeigen, müssen verstehen: Rassismus gibt es überall. Wir sind nicht besser als Chicago, South Carolina, Detroit, okay? Er ist einfach da!"

"Amerika wurde der Spiegel vorgehalten"

Michael McMillan ist Vorsitzender der Urban League in St. Louis. Der Verband kümmert sich seit über 100 Jahren um die Gleichstellung der Afroamerikaner. Es ist wahr, bekennt der weiße Mann im schwarzen Anzug. Mit Rassentrennung und Rassismus, dem Erbe von Sklaverei und Erniedrigung setzten sich die Amerikaner nicht gern auseinander.

"Es steht völlig außer Frage. Seit Ferguson sind unsere Rassenunterschiede deutlich geworden. Amerika wurde der Spiegel vorgehalten und der zeigte uns, dass wir nicht so weit gekommen sind wie wir angenommen hatten. Wir haben viel Arbeit zu erledigen. Vielleicht dauert es noch zwei Generationen lang, um all die Probleme zu bewältigen.

Das ist nicht die Sache einer Rede und schon ist alles in Ordnung. Präsident Obama kann nicht an einem Abend zur Nation sprechen und es wird sich alles ändern. Wer auch immer nächster Präsident wird. Er oder sie wird nicht eine Rede halten können und alles verändert sich. Diese Probleme muss Amerika mit dem Herzen und dem Verstand angehen."

Obama sprach zur Nation, spät aber deutlich, nach einem Anschlag, bei dem die Polizei keine Rolle spielte. Der Präsident lief so nicht Gefahr, Beamte kritisieren zu müssen, die im Land der Waffennarren einen außerordentlich gefährlichen Job ausüben.

17. Juni 2015: Ein 21-jähriger Weißer Mann nimmt an einer Bibelstunde der Emanuel African Methodist Church in Charleston, South Carolina teil. Dann zieht er eine Waffe und tötet neun Afroamerikaner.

"Immer, wenn so etwas passiert, sagt jemand: Wir müssen über Rassenprobleme reden, sagte Obama bei der Trauerfeier für den Gemeindepfarrer und acht Kirchenkreisbesucher. Aber wir reden viel darüber.

Da gibt es keinen Mangel. Wir brauchen nicht noch mehr Gespräche.

Amerika braucht endlich Taten. Taten aller oder wenigstens vieler Bürger, um Hass, Rassentrennung, Vorbehalte, ungleiche Verteilung von Chancen und Rassismus zu überwinden."

Das Glas, sagt Polizeisergeant Domenica Fulle, ist in Ferguson nicht halb leer.

"Es ist halb voll. Aber wir können noch beträchtlich wachsen. Und vieles muss noch heilen."

Marc Lamont Hill ist Politikprofessor am Morehouse College. Er ist überzeugt: Nach Ferguson ist mit Black Lives Matter so etwas wie eine neue Bürgerrechtsbewegung entstanden, die ihre Themen schon jetzt in die gesellschaftliche Debatte und den frühen Wahlkampf einbringt. Er sagt auch:

"Das wird nicht höflich, aber ziviler Ungehorsam ist eben nicht höflich, Wenn sich alle wohl fühlen, ändert sich nichts, dann erreicht man keine Gerechtigkeit."