Pragmatismus

Nur nicht passiv sein: Pragmatisches Denken bedeutet, das Denken an den Taten zu messen und aktiv zu werden. © IMAGO / Westend61

Die Philosophie des Handelns

Für die Philosophen des Pragmatismus sind Denken und Handeln keine Widersprüche, sie gehören zusammen. Theorie soll sich stets an der Praxis messen lassen. Zugleich bedeutet Denken auch, für eine freie Gesellschaft politisch aktiv zu werden.

Wenn Politiker sich als Entscheider und Macher inszenieren, nennen sie sich oft „pragmatisch“. Was heißen soll: nicht idealistisch oder gar ideologisch, sondern zweck- und handlungsorientiert. Einer, der anpackt, statt nur zu reden.

Inhalt

Bundeskanzler Helmut Schmidt galt als Pragmatiker, Olaf Scholz ebenso. Dessen Vorgängerin Angela Merkel wurde gar als „Meisterin des Pragmatismus“ (Die Zeit) bezeichnet. Robert Habeck wird „pragmatischer Idealist“ (Arte) genannt und auch Friedrich Merz wird Pragmatismus nachgesagt – was er etwa bei seinem Wandel in der Schuldenfrage bewiesen hat.

Pragmatismus liegt seit Jahren im Trend, wird als Tugend vor sich hergetragen und ist zum Gemeinplatz verkommen, den man gern mit dem Schlagwort „Realpolitik“ bezeichnet. Statt auf Standpunkten (oder Wahlversprechen) zu beharren, passt man sich den Gegebenheiten an. Kritisch könnte man politischen Pragmatismus auch Prinzipienlosigkeit nennen. Doch hinter dem Begriff steckt mehr: eine philosophische Denkschule, die im 19. Jahrhundert in den USA entstanden ist und seit den 1990er-Jahren eine „Renaissance“ erlebt.

Was ist philosophischer Pragmatismus?

In der westlichen Philosophie gibt es einen tiefen Graben zwischen Denken (Theorie) und Handeln (Praxis), wobei die Denker das Wissen höher bewerten als das Tun. Der philosophische Pragmatismus hebt die Unterscheidung auf. Denken ist bereits Handeln und der Schwerpunkt des Denkens liegt auf der Praxistauglichkeit.

Die Philosophie maßt sich nicht an, die Wirklichkeit abzubilden oder gar die „Wahrheit“ anzustreben, sondern sich am Handeln zu orientieren. Der Pragmatismus-Forscher und Philosoph Martin Müller formuliert es so: „Wir leben nicht, um zu denken, sondern wir denken, um zu leben.“

Die philosophische Richtung des Pragmatismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, zunächst als Wissenschaftstheorie. Gründer Charles Sanders Peirce formulierte die pragmatische Maxime, nach der sich unsere Ideen und Überzeugungen als Handlungsgewohnheiten verstehen, die sich bewähren müssen. Das bedeutet nicht, die Wahrheit mit Nutzen gleichzusetzen, aber am Nutzen kann man Wahrheit erkennen, Wahrheit muss sich an der Wirklichkeit bewähren.

Wahrheit als Prozess

Was man Wahrheit nennt, ist allerdings nichts Absolutes, sondern ein Prozess. Sie wird von den Menschen nicht gefunden, sondern erfunden.

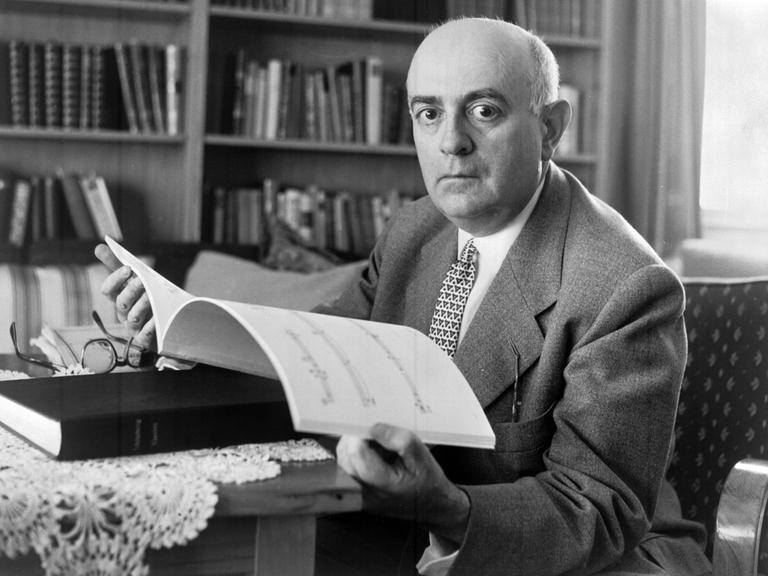

Laut Richard Rorty (1931-2007) ist die Welt nicht aus Fakten zusammengesetzt, die sich in Sätzen formulieren lassen. Die Wahrheit liegt nicht irgendwo da draußen, weil die Wahrheit immer schon aus Sprache vom Menschen konstruiert wird. „Unsere Beschreibungen der Welt sind also unsere Erfindungen“, erklärt Gunther Hellmann im "Handbuch für Internationale Politik".

Laut Rorty geht es vielmehr um die Frage, ob ein bestimmtes Vokabular befähigt, mit und in der Welt besser zurechtzukommen. Was ein Begriff bedeutet, klärt sich beim Gebrauch in der Praxis. An Sprache wie an Überzeugungen geht man also experimentell heran. Was immer sich bewährt, ist gut – bis es wieder überholt ist.

Fallibilismus und Ironie

Gemäß der Korrespondenztheorie müssen Überzeugungen mit der Wirklichkeit übereinstimmen, um wahr zu sein. William James (1842-1910) ging davon aus, dass man das nicht kann, weil jener dritte Standpunkt ein Gottesstandpunkt wäre. Als Handelnder könne man nur prüfen, wie Wahrheit konkret realisiert wird. Dabei gilt das Konzept des Fallibilismus: Alle Überzeugungen können sich vielleicht als falsch herausstellen, wenn auch nicht alle auf einmal.

Richard Rorty hat dafür die Figur der „liberalen Ironikerin“ erfunden. Ironie versteht er als Bewusstsein der Kontingenz. „Das heißt: Unsere Überzeugungen sind nicht notwendig“, sagt Philosoph Martin Müller. „Sie sind in der Geschichte entstanden, hätten aber auch anders aussehen können.“

Die Ironikerin zweifelt radikal an jedem „endgültigen Vokabular“. Um eine Überzeugung zu bilden, muss man seine Zweifel überwinden. Daraus folgt aber auch eine Toleranz gegenüber anderen Positionen.

Wie steht der Pragmatismus zur Politik?

Weil die Philosophie dem Pragmatismus zufolge eine praktische Tätigkeit ist, ist sie auch eine politische. Im Vordergrund stehen Freiheit und Demokratie.

Schon die frühen Pragmatisten wandten sich gegen den Rechtspopulismus, ungezügelten Kapitalismus und Machtmissbrauch. Für John Dewey (1859-1952) war Demokratie eine Lebensform, die die Bürger von Anfang an einüben müssen. Er setzte sich gegen jegliche Einschränkung bürgerlicher Freiheit und gegen totalitäre Herrschaftssysteme ein.

Richard Rorty forderte von der politischen Linken, sich nicht nur auf Identitätspolitik zu beschränken. Sie sollte sich vielmehr auf sozialdemokratische Reformpolitik konzentrieren und sich für eine Politik gegen zunehmende soziale Ungleichheit engagieren.

Solidarität statt Autoritarismus

Gleichzeitig warnte Rorty vor der Gefahr des Rechtspopulismus und der Wahl eines „strong man“, eines starken Mannes, der viele moralische Errungenschaften zurückdrehen würde. Rortys Pragmatismus ist ein Antiautoritarismus. Nicht mehr Ideen wie Gott oder Ersatzideen wie „die Wahrheit“, „die Realität“ und „die Welt“ sollen uns sagen, wie wir in der Politik zusammenleben sollen, sondern allein der Konsens der Bürger.

Dabei ist für Rorty der Begriff der Solidarität zentral. Er meint damit vor allem kommunikative Solidarität. Die Menschen sollen im Gespräch miteinander bleiben; Demokratie sollte das Ziel haben, immer mehr Gruppen am Diskurs zu beteiligen. Das Gespräch ist für Rorty das einzig legitime Medium der Wahrheitsfindung oder genauer gesagt der Wahrheitsgestaltung.

Was bedeutet es, pragmatistisch zu handeln?

Pragmatismus richtet sich gegen absolute Ansprüche, sei es bei der Erkenntnis oder in der Politik. Er bleibt dynamisch und sucht den Diskurs mit anderen Menschen, um „uns beim Erwachsenwerden zu helfen und dazu beizutragen, dass wir glücklicher, freier und flexibler werden“, so Richard Rorty. Das Ziel ist der Fortschritt.

Für Martin Müller ist der Pragmatismus von Pioniergeist und Optimismus erfüllt. Man sei der Zukunft zugewandt, wie bei einer gemeinsamen Fahrt aufs offene Meer hinaus in einer Gemeinschaft der Forschenden und Experimentierenden. Bei dieser mentalen Haltung gebe man sich zufrieden mit der Sicherheit im Hier und Jetzt, statt zu verzweifeln, dass es keine Letztbegründung gibt.

Diese Philosophie sei „ein munteres ‚Jetzt mal alle in die Hände gespuckt‘ und ‚Wir schaffen das schon‘“, so Müller. Was wiederum sehr an den wohl berühmtesten Satz der pragmatischen Altbundeskanzlerin Merkel erinnert.

leg