Ein Visionär seiner Generation

06:59 Minuten

Der Pritzker-Preis für Architektur geht an den Japaner Arata Isozaki. Isozaki ist eine Weltmarke und hat den Begriff „Star-Architekt“ mit geprägt. Das Spannende an ihm ist, dass es einen "Isozaki-Stil" nicht gibt, meint Kritiker Nikolaus Bernau.

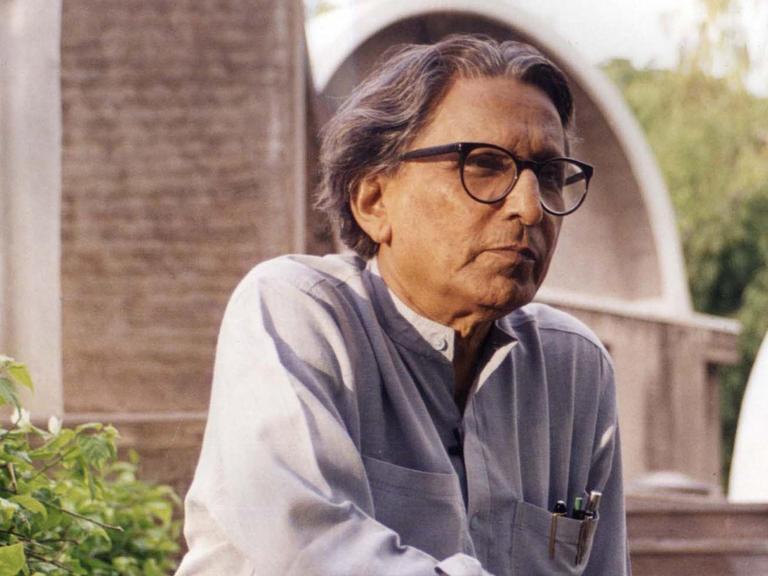

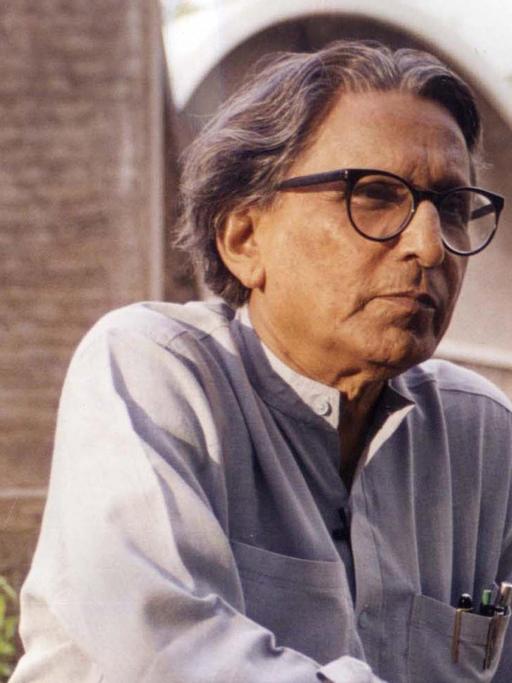

Arata Isozaki ist seit den frühen 1980er-Jahren eine Weltmarke, einer jener Architekten, die in den Zeiten des Neoliberalismus und des Kults um Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Oswald Mathias Ungers oder Tadao Ando den höchst problematischen Begriff "Star-Architekt" mit geprägt haben. Das ist problematisch, weil Architektur generell das Werk von Vielen und nicht eines einzelnen Genies ist. Isozaki war und ist außerdem aber auch immer einer der Architekten, die Kritiker irritiert haben, durch die blanke Widersprüchlichkeit seines mehr als 100 ausgeführte Entwürfe, den ungezählten Wettbewerbsbeiträgen, den Ausstellungen und utopische Visionen umfassenden Werks.

Die Konzerthalle in Saloniki des japanischen Architekten Arata Isozaki. © imago stock&people

Da gibt es die eher auf die Wirkung des berühmten Namens als auf neue Konzepte oder ästhetische Ideen vertrauenden Projekte wie etwa die großflächigen, auch im Inneren nicht den großen Raumerfinder Isozaki zeigenden Bürohäuer am Berliner Potsdamer Platz aus den 1990ern, aber auch die dramatischen Utopien von gigantisch sich auf nur einem Pilzfuß erhebenden Riesenstädten aus den 1960ern, Hauptwerke des britisch-japanischen Metabolismus. Da stehen regelrecht intime – vielleicht deswegen weitgehend unbekannt gebliebene – Bauten wie das in den frühen 1990er-Jahren in Krakau für eine private Sammlung entstandene Museum japanischer Kunst in Krakau: Lange Wellen, die jene der Weichsel assoziieren sollen, steinerne Wände, breite Ausblicke auf die Altstadt. Oder der phanomenale Sportpalast in Barcelona von 1990 mit seiner breiten, an eine Schildkröte erinnernden Haube über einem geradezu klassizistisch streng anmutenden Pfeilerunterbau. Oder das Museum für zeitgenössische Kunst in Los Angeles, das 1981 mit am Anfang eines neuen Museumsbaubooms stand, der gezielt auf die Werbung durch Architekturformen setzte: Große, geschlossene Ziegelwände, riesige Glasfassaden, offene Pfeilerhallen.

Klare Formen, auf die Menschen abgestimmt

1931 wurde Isozaki in Oita auf der Insel Kyushu geboren – jener Insel, die durch ihre Nähe zu China, Korea, Taiwan und zu den Philippinen, vor allem aber durch die engen Beziehungen zu den Händlern aus Portugal und den Niederlanden immer etwas offener war für den weiten Blick nach draußen als die anderen Inseln Japans. Seine ersten Werke standen wie die Stadtbibliotheken in Oita oder Fukuoka noch deutlich unter dem Einfluss des Übervaters der japanischen Nachkriegsmoderne, Kenzo Tange, wie dieser entwarf er gigantische Stadtutopien, die ganz vom sehr japanischen Glauben an das technisch Allmachbare geprägt sind. Aber schon seit dem Städtischen Kunstmuseum von Kitayushu von 1972 hat er sich auch immer wieder historisch über die Erinnerung an die Klassische Moderne des Westens abgearbeitet, vor allem am Geometrieglauben des Bauhauses und am Riesenhaft-Utopischen des russischen Konstruktivismus.

Sportkomplex Palafolls des japanischen Architekten Arata Isozaki. © imago sportfotodienst

Ein Architekt, der die große, klare Form liebt, die doch auf die Menschen darin abgestimmt ist, einer, der nicht dem westlichen Klischee vom japanischen Radikal-Ästhetizismus entsprechen will und doch auf äußerste Abstraktion der Materialien setzt. Er ist einer der ersten japanischen Architekten, die nicht nur zu Hause, sondern auch in der Welt bauen konnten, bis hin nach China, wo sein Himalaya Centre in Shanghai mit plastisch bewegten Fassadenpfeilern vor strengen Kubenkörpern vor einigen Jahren Aufsehen erregte. Ein Architekt, der genau deswegen immer wieder für Debatten gesorgt hat, weil er keine einheitliche Linie verfolgt: Einen Isozaki kann man – im Unterschied zu einem Libeskind oder einer Hadid – nicht sofort erkennen. Man muss ihn entdecken – und wird dafür in aller Regel auch belohnt.

Im "Studio 9" sprachen wir mit Peter Cachola Schmal, Leiter des Deutschen Architekturmuseums, über die Auszeichnung für Arata Isozaki. Für ihn ist die Auszeichnung "zweischneidig": Der Preis hätte schon vor 20 Jahren an Isozaki gehen sollen, von daher sei dies "nachtragende Gerechtigkeit". Aber der Preis käme eben doch zu spät: "Die Zeiten haben sich geändert", meint Schmal und wirft die Frage auf, ob Isozakis Werk für die Gegenwart noch so bedeutend sei wie früher. Hier das komplette Gespräch: