Verfahrensmechaniker aus Eritrea in Schwaben

Seit Ende 2014 gibt es bei der IHK Schwaben das Programm "Junge Flüchtlinge in Ausbildung". Ein ganzes Team ist dort im Einsatz, um die Flüchtlinge als Azubis in den Betrieben unterzubringen. Und sie müssen über viele Hürden.

"Ich hab die in Wildpoldsried Fahrrad fahren sehen. Und dann hab ich erst mal 13 Fahrradhelme gekauft. Also das war ein wenig kriminell, kreuz und quer und ja klar, Verkehrsordnung gibt's wahrscheinlich in Eritrea eher nur sehr rudimentär. Dann hamma dacht, das geht nicht lang gut, da kommt das nächste Milchfahrzeug und dann sind die platt."

Karin Rahfeld-Cech und ihre Tochter Stephanie Rahfeld können sich ein Grinsen nicht verkneifen, wenn sie an die erste Begegnung mit den 13 eritreischen Flüchtlingen aus dem Nachbardorf denken. Die beiden Frauen führen gemeinsam ein mittelständisches Unternehmen in Ruderatshofen im Ostallgäu, den kunststoffverarbeitenden Betrieb CERA. Sie sind es gewohnt zu handeln, statt nur zu reden, sich zu engagieren, für Projekte, von denen sie überzeugt sind. In diesem Fall waren die 13 gekauften Fahrradhelme nur der Anfang.

"Und dann ham die den ersten Radausflug zu uns nach Hause gemacht, dann kamen die alle den Berg hochgestrampelt, zwar mit den Radhelmen verkehrt herum auf, das haben wir ihnen dann nochmal erklärt, wie das genau gehört."

Seitdem ist der Kontakt nicht mehr abgerissen. Und kam beiden Seiten zugute: Die jungen Eritreer suchten eine Beschäftigung, die Rahfelds dringend Azubis. Denn Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk wollte im ländlichen Ostallgäu offenbar niemand werden, sagt Stephanie Rahfeld.

"Wir haben Anzeigen geschaltet, Ausbildung angeboten und es hat sich keiner gemeldet."

Unheimlich viel Bürokratie

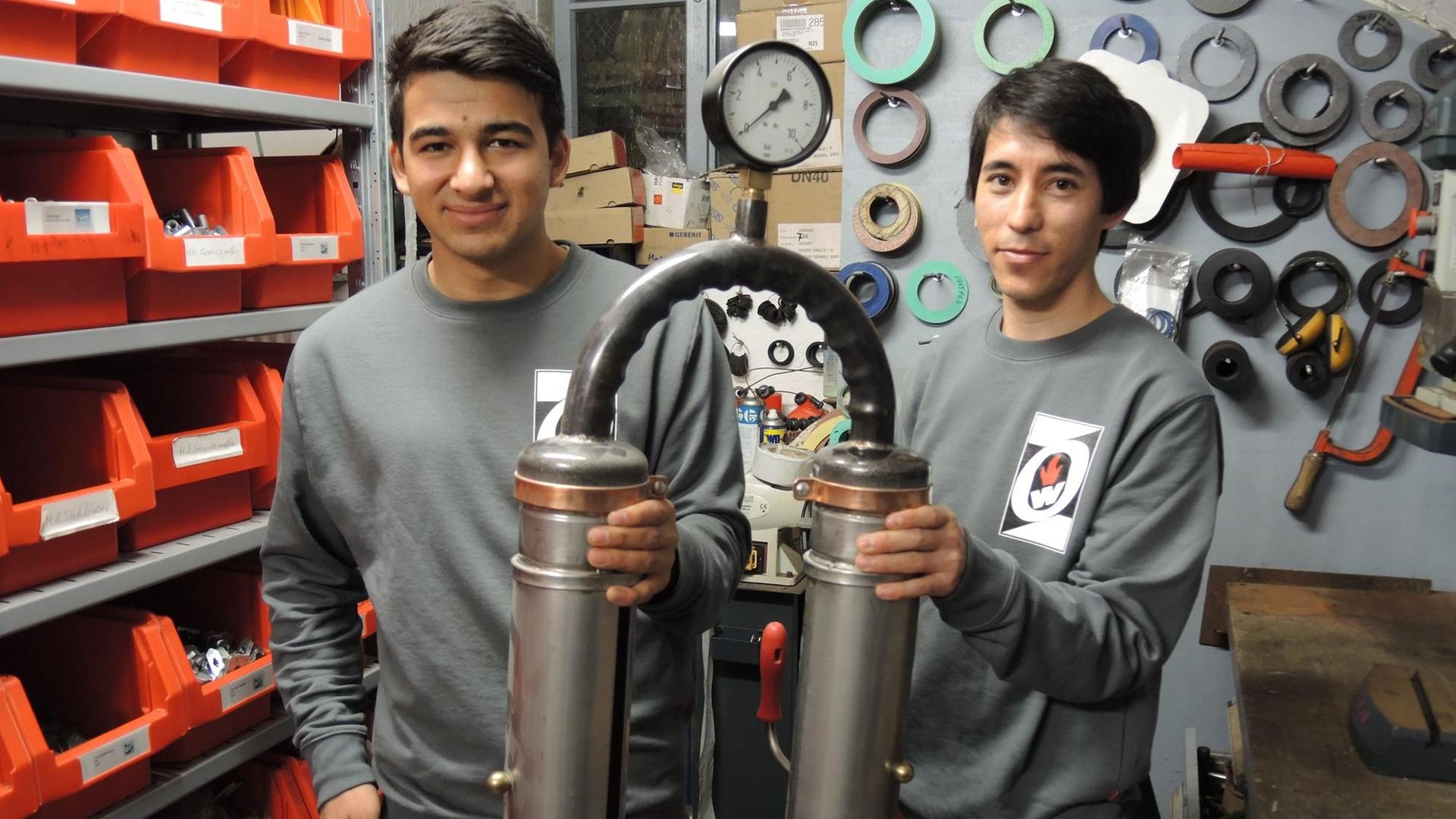

Dass sie zweien der jungen Eritreer, Tasfaldit Nsara und Tefelde, ein Praktikum in ihrem Betrieb verschafft haben, war anfangs eher als Hilfsmaßnahme gedacht: Ein Beschäftigungsangebot. Aber die beiden stellten sich gut an. Die Idee kam auf: Die zwei könnten doch auch eine Ausbildung im Betrieb machen. Die Rahfelds setzten sich mit der Ausländerbehörde in Verbindung, es war unheimlich viel Bürokratie und Papierkram, besonders weil die beiden Eritreer damals noch nicht als Flüchtlinge anerkannt waren, erinnert sich Stephanie Rahfeld. Für alle Seiten war es Neuland. Am Ende haben sie es doch geschafft: Tasfaldit Nsara und Tefelde durften im September 2015 ihre Ausbildung beginnen. Begleitet und unterstützt wurden die Rahfelds bei ihrem Experiment von der Industrie- und Handelskammer Schwaben. Durchaus auch aus ganz pragmatischen Gründen, sagt deren Regionalgeschäftsführer für das Allgäu, Manfred Schilder:

"Unsere Hauptmotivation als Kammer ist es, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Mitgliedsunternehmen auch ihren Fachkräftebedarf decken können. Und wenn ich in einer Ausbildung keinen krieg, wie hier im Unternehmen geschehen, dass ich Ausbildungsplätze anbiete und keiner bewirbt sich drauf, dann hat das Unternehmen mittel- und langfristig ein Problem, weil damit die Fachkräfte fehlen, irgendwo."

Eigentlich eine ganz einfache Schlussfolgerung. Und doch revolutionär. Denn die IHK Schwaben war die erste Industrie- und Handelskammer deutschlandweit, die junge Flüchtlinge auch als potentielle Azubis sah - und förderte.

Peter Saalfrank kommt mit federnden Schritten in den Besprechungsraum der Zentrale der IHK Schwaben. Der energisch wirkende Endfünfziger mit der runden Brille ist seit 15 Jahren Hauptgeschäftsführer der IHK; hier in dem modernen Bau in Augsburg, etwa eine Autostunde von Ruderatshofen entfernt, wurde Ende 2014 bei einem Workshop der Beschluss gefasst: Die Kammer startet ein spezielles Programm, um Flüchtlinge in Ausbildung zu bringen.

"Also, es war keine unstrittige Diskussion bei uns in der IHK. Es gab viele, die gesagt haben, das bringt nichts, die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen nicht, die Unternehmer sind darauf nicht vorbereitet."

Gezielt in die Berufsschulen gegangen

Aber Saalfrank und seine Mitstreiter ließen sich nicht beirren, argumentierten weiter, erinnerten die Skeptiker daran, langfristig zu denken, an den drohenden Fachkräftemangel der Zukunft. Das alles noch vor dem Sommer 2015, als täglich tausende Flüchtlinge per Zug nach Bayern kamen, die deutsche Asylpolitik plötzlich Tagesgespräch wurde. Als klar wurde: Es sind nicht nur die Mittelmeerländer, die mit den vielen Flüchtlingen aus Krisengebieten umgehen müssen.

"Das war ein ganz wichtiger Punkt auch bei dem Workshop, dass wir gesagt haben, Migration wird es länger geben. Dass es dann im Jahr 2015, Ende 2015 dermaßen gesteigert wurde, das konnten wir natürlich nicht voraussehen. Aber wir haben schon, damals Ende 2014, Anfang 2015 erkannt und für uns definiert: Das ist eine Zielgruppe für die duale Berufsausbildung."

Aber wie herankommen an die jungen Flüchtlinge? Auch da entwickelten Saalfrank und sein Team eine Strategie. Sie gingen gezielt in Berufsorientierungsklassen an den Berufsschulen - dort können Jugendliche ihren Hauptschulabschluss nachholen und sich auf eine spätere Ausbildung vorbereiten. Junge Flüchtlinge landeten damals oft in diesen Klassen.

"Wir sind mit einem damals noch zweiköpfigen Team in diese Klassen reingegangen. Persönlich, haben auch keine Powerpointvorträge gehalten, sondern haben einfach erzählt. Und haben mit jedem einzelnen dieser Jugendlichen gesprochen. Und damit haben wir auf der Basis von jedem dieser einzelnen Jugendlichen Profile erstellt, so dass wir wussten: Was kann der was will der, was hat der für Skills, was hat der für Leidenschaften, wo könnte der landen."

Mit den Profilen von 180 jungen Flüchtlingen wandten sie sich im Frühling 2015 an Unternehmer aus der Region, versuchten, die Jugendlichen passgenau in Praktika und Ausbildungen zu vermitteln. Das Ergebnis: 60 davon konnten wirklich im Herbst 2015 eine Ausbildung beginnen, bei weiteren 60 blieb es bei einem Praktikum, das letzte Drittel fiel durchs Raster. Kein schlechtes Ergebnis, findet Peter Saalfrank. Vor allem, weil es immer wieder hieß: 90 Prozent der jungen Flüchtlinge seien nicht ausbildungsreif. Auch weil es deutschlandweit keine großen Erfahrungen mit dem Ansatz gab.

"Uns war klar, dass wir die ersten sind. Die meisten haben auch abgewunken und gesagt, in dieses schwierige Umfeld wollen wir uns nicht begeben. Das ist auch heute noch so, dass viele IHKs sagen, in dieser Intensität wollen wir das nicht machen."

Tasfaldit Nsara arbeitet auf ein großes Ziel hin

Zurück in Ruderatshofen, in den Werkshallen der Firma Cera. Große Maschinen pressen Kunststoffteile in Form, Männer schleppen schwere Maschinenteile aus Stahl durch die Halle. Geschäftsführerin Stephanie Rahfeld wechselt ein paar Worte mit den Arbeitern. Und bemerkt dann den hochgewachsenen dunkelhäutigen Mann, der sie ein bisschen schüchtern anlächelt.

"Hallo..."

"Hey, da hamma schon den ersten. Hallo Tasfaldit."

Tasfaldit Nsara ist 29 Jahre alt, wie die meisten Eritreer hat er in seiner Heimat den Großteil seiner Zeit gezwungenermaßen im militärischen Arbeitsdienst verbracht. Davor war er auf einer weiterführenden Schule, hat eine Art Abitur gemacht – dass er Grundlagen in Mathematik und Physik hat, kommt ihm jetzt bei der Ausbildung zugute. Hier im Betrieb läuft es mittlerweile ganz gut, findet er.

"Ja bei den Anfang mit den Maschinen, mit den Kran bisschen Schwierigkeit. Aber dann langsam lernen, alle Kollegen zeigen. Jetzt besser immer werden."

Die Arbeit macht ihm Spaß, sagt Tasfaldit Nsara. Das Verhältnis zu den Kollegen ist gut, mit einigen spielt er am Wochenende Fußball, er hat Anschluss gefunden. Ihm ist bewusst, dass er eine große Chance bekommen hat. Die möchte er nutzen – er arbeitet auf ein großes Ziel hin:

"Nach der Ausbildung, wenn das gut, ich möchte hier weiterarbeiten."

Stephanie Rahfeld lächelt, geht ein paar Schritte weiter ins Büro. Und sagt dann: Das ist durchaus realistisch. Wenn alles so weiterläuft, wollen sie und ihre Mutter die beiden Eritreer nach ihrer Ausbildung auf jeden Fall übernehmen.

"Die geben wirklich alles. Die waren noch nicht einmal zu spät, die haben noch nie hier blau gemacht oder sonst irgendwas. Die sind wirklich motiviert und die wissen das hier wirklich sehr zu schätzen. Und wir sind froh, dass wir sie haben. Also wir haben viel Freude."

Viel Freude mit ihren neuen Azubis, das haben auch viele der Unternehmen, in die die IHK Schwaben Flüchtlinge vermittelt hat. Ein Selbstläufer ist das Projekt aber nicht, sagt Saalfrank.

"Wir haben dem Unternehmen in die Hand versprochen, ihr nehmt den Flüchtling in die Ausbildung und wir stehen da, wenn es Schwierigkeiten gibt. Es gab viele Schwierigkeiten."

Viele Paragraphen studiert

Peter Saalfrank zählt auf: Da waren zum einen rechtliche Probleme – mal ging es um Arbeitsrecht, mal um Schulrecht und natürlich ums Asylrecht, schließlich waren nicht alle Azubis schon als Flüchtlinge anerkannt. Seine Mitarbeiter haben sich eingearbeitet, Paragraphen studiert. Und gleichzeitig auch die vielen anderen Schwierigkeiten der Flüchtlings-Azubis nicht vergessen.

"Das heißt konkret, wir haben uns um die Wohnungssuche gekümmert, wir haben uns natürlich auch um andere Dinge wie Kontoeröffnung gekümmert, wir haben uns um die Logistik gekümmert, wie komme ich überhaupt zum Arbeitsplatz. Das sind ja alles Dinge, die die meisten, vor allem auch Politiker, nicht so auf dem Radar haben: Was denn die tagtäglichen Probleme eines jungen Menschen bei der dann so geforderten Integration sind."

Eine Monatskarte für Bus oder Zug zu bezahlen, um überhaupt zur Ausbildungsstelle oder zur Berufsschule zu kommen, ist für viele junge Flüchtlinge im ersten Monat ihrer Ausbildung unmöglich, sagt Saalfrank. Deshalb gibt es mittlerweile bei der IHK Schwaben einen Fonds für solche Fälle. Damit die Ausbildung nicht an Kleinigkeiten scheitert. Aber immer wieder scheitern Ausbildungen auch an unflexiblen Ausländerbehörden oder Landratsämtern. Mit vielen Behörden in Schwaben ist die IHK in gutem Kontakt, beeilt sich Saalfrank zu versichern. Aber es gibt auch die anderen. Ein Unternehmen hatte beispielsweise seinem Azubi angeboten, von der weit entfernten Gemeinschaftsunterkunft in eine günstige Firmenwohnung nahe am Betriebsgelände zu ziehen. Eigentlich eine perfekte Lösung, sagt Saalfrank. Aber der junge Flüchtling war noch nicht anerkannt, und in Bayern müssen Asylbewerber während ihres Verfahrens grundsätzlich in der ihnen zugeteilten Unterkunft leben. Zwar lassen die bayerischen Vorschriften Ausnahmen zu – aber die zuständige Ausländerbehörde stellte sich quer.

"Das sind dann so Dinge, wo man sagt: Mensch, der Betrieb hat solche Mitarbeiterwohnungen, der junge Mensch kanns bezahlen, weil er ne Ausbildungsstätte hat, ist integriert gemäß dem neuen Integrationsgesetz. Aber gesetzlich muss er laut Ausländerbehörde in die Gemeinschaftsunterkunft. Das sind natürlich dann Dinge, wo wir Schwierigkeiten gehabt haben, weil die Ruhe, die er in einem eigenen Zimmer gehabt hätte, um sich auf den Betrieb oder auf die Schule vorzubereiten, die ist ihm abgegangen."

Die fehlende Ruhe in den Unterkünften ist ein großes Problem: Einen Platz, wo die Azubis ungestört für die Berufsschule lernen oder Deutsch üben können, gibt es oft nicht. Und auch nachts kommen viele Lehrlinge nicht zur Ruhe: Sie müssen sich das Zimmer mit Flüchtlingen teilen, die andere Schlafenszeiten haben und erscheinen immer wieder übermüdet bei der Arbeit. Einige Ausbildungsverträge wurden deswegen schon wieder gelöst, sagt Saalfrank und blickt besorgt durch seine Brille.

"Wir fordern zum Beispiel auch mal, darüber nachzudenken, Wohnheime für junge Auszubildende zu etablieren oder wenn sie schon in eine Gemeinschaftsunterkunft müssen, dann sollte man zumindest erwarten können, dass Lehrlinge und junge Auszubildende ein gemeinschaftliches Zimmer bekommen und dass das Ganze nicht durchgemischt ist, wie es im Moment der Fall ist."

Am schwierigsten sind die Fachbegriffe

Bei CERA in Ruderatshofen spucken die Maschinen gerade im 12-Sekunden-Takt Winkel für Isolierglas aus. Tausende der kleinen Kunststoffteile liegen schon fertig produziert im Auffangbecken. Der Auftrag ist fast abgearbeitet, sagt Produktionsleiter Ali Parlak, kontrolliert noch einmal, ob alles passt und ruft dann Azubi Tefelde zu sich:

"Also, Tefelde, wir schauen nach dem nächsten Auftrag, was kommt. Wir holen die Werkzeuge aus dem Regal und bringens an die Maschine. Und schauen, die wo als nächstes fertig wird, die bauen wir dann um, okay?"

Ali Parlak, ein kleiner, dunkelhaariger Mann mit wachem Blick, ist verantwortlich für die beiden Lehrlinge, bringt ihnen alles bei, was sie wissen müssen.

"Es läuft, es dauert halt seine Zeit, weil es sind halt Verständigungsprobleme manchmal, weil dieses technische Deutsch, man kann jemandem das Haus beibringen, Brot, Essen Trinken, solche Sachen. Aber wenn wir dann Fachbegriffe haben wie Staudruck für die Maschine oder Spritzdruck, Nachdruck, das ist schon ein bisschen schwieriger. Man kann das dann auch anhand von Beispielen schlecht erklären."

Tefelde und Tasfaldit Nsara bemühen sich, das ist allen in der Firma klar. Zweimal pro Woche übt jemand aus dem Helferkreis ihres Dorfes nach der Arbeit mit ihnen Deutsch, jeden Samstag fahren sie nach Kempten zum Deutschunterricht, jeden zweiten Freitag nehmen sie den Zug nach Memmingen – dort gibt es einen berufsbezogenen Deutschkurs. Das Niveau ist hoch, sagt Tefelde:

"Arbeit ist besser, Deutschkurs ist bisschen schwierig."

Dazu kommt noch die Berufsschule – Freizeit haben die beiden kaum. Aber Tasfaldit Nsara zuckt da nur mit den Schultern und lächelt.

"Ich möchte das Deutsch lernen. Ich lerne auch in Freizeit, muss Zeitung lesen immer."

Aber noch ist ihr Deutsch nicht perfekt – und das ist ein großes Problem, das muss auch Stephanie Rahfeld zugeben, die so begeistert von ihren Schützlingen ist. Die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk ist selbst für gut deutsch sprechende Azubis eine Herausforderung, sagt sie. Für die beiden eritreischen Flüchtlinge momentan einfach nicht zu schaffen, noch dazu, weil der Berufsschulunterricht in Dinkelsbühl stattfindet – zwei Autostunden von Ruderatshofen entfernt und für die Azubis mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen.

"Jetzt haben wir das auf Maschinen- und Anlagenführer umgewälzt. Jetzt ist die Berufsschule in Kempten – super, sind wieder eigenständig, können da ohne Probleme mit dem Bus hinfahren, haben jetzt schon die ersten Aha-Erlebnisse weil der Berufsschulunterricht ist der gleiche wie beim Verfahrensmechaniker und jetzt sitzen die drin und sagen: Ah, habe ich schon mal gehört. Was unendlich motivierend ist. Weil die waren wirklich frustriert. Da sitz ich drin und versteh einfach nicht, worüber gesprochen wird. Und jetzt merkt man, jetzt kriegen die nen Zug."

Nicht nur reine Nächstenliebe

Nach der Ausbildung, wenn die beiden besser Deutsch sprechen, können sie sich immer noch zum Verfahrensmechaniker weiterbilden, sagt Rahfeld. Die Firma wird das unterstützen. Das Unternehmen CERA investiert in die jungen Eritreer – und das ist nicht nur reine Nächstenliebe, auch das ist Stephanie Rahfeld wichtig zu betonen. Den beiden eine Chance zu geben, hat sich schon jetzt gelohnt, sagt sie. Das kann sie mittlerweile sogar beziffern: Denn CERA expandiert, die Werkshalle wurde vor kurzem vergrößert, eine Fremdfirma hat das übernommen.

"Da mussten alle Edelstahlrohre abgebaut werden. Und die Techniker, ob jetzt mit Hintergrund oder nicht, wollten mal großzügig Rohre austauschen. Das ist unserem Tasfaldit aufgefallen, der hat dann wahrscheinlich eine Nacht nicht schlafen können, weil er nicht wusste, ob er das sagen soll oder nicht, kam dann aber zu uns und dann sagt er: Er hat jetzt die Rohre abgebaut, die sind doch noch in Ordnung. Die müssen wir nur saubermachen, die können wir wieder verwenden. Wieso wir die austauschen. Das hat uns viel Geld gespart."

Auch andere der dreizehn jungen Eritreer in Wildpoldsried sind mittlerweile begehrte Arbeitskräfte, sagt Karin Rahfeld-Cech und zählt auf: Einer ist beim Autohändler, einer bei der Landmaschinenfirma, einer beim Gärtner. Was ihr aber auffällt: Die ganzen großen Firmen in der Gegend kümmern sich kaum um die Flüchtlinge.

"Jeder scheut den Aufwand, gut, die Erfolgsquote, die ist nicht messbar in dem Fall. Aber so risikofreudig ist man glaub ich im Prinzip nicht."

Das liegt nicht nur am Aufwand – sondern auch daran, dass bei vielen jungen Asylbewerbern erst mal gar nicht klar ist, ob und wie lange sie in Deutschland bleiben dürfen. Für die Firmen ist es ein unkalkulierbares Risiko, einen Lehrling einzustellen, der noch mitten im Asylverfahren steckt oder in Deutschland nur geduldet wird. Wenn der Azubi während der Lehrzeit ausreisen muss, hat die Firma viel Geld und Zeit investiert – und keinen Ertrag. Das soll in Zukunft anders werden, hat der Bundestag letzten Donnerstag beschlossen: Azubis mit unsicherem Aufenthaltsstatus sollen in Zukunft für die Dauer ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen. Danach haben sie ein halbes Jahr Zeit, einen Job zu finden – wenn das klappt, bekommen sie eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre. Auch wenn der Ausbildungsvertrag aufgelöst wird, sollen die Lehrlinge in Zukunft sechs Monate Zeit bekommen, um einen neuen Ausbildungsplatz zu finden. Ein guter Ansatz im neuen bundesweiten Integrationsgesetz, sagt auch Peter Saalfrank von der IHK Schwaben.

"Ja, das Integrationsgesetz geht schon in die richtige Richtung, aber wir meinen, wir sollten nicht zu sehr diesen Punkt betonen der Integration, ihr müsst jetzt euch anpassen, sondern ich glaube, wir sollten das Miteinander betonen."

Vom Gutdünken einzelner Behörden abhängig

Peter Saalfrank hat dabei wohl auch das geplante bayerische Integrationsgesetz im Kopf: Die bayerische Version des Gesetzes steht unter dem Motto "Fördern und Fordern" – wobei das Fordern ganz klar die Hauptsache ist; der Tonfall ist schroff. Ausländer sollen sich an der so genannten Leitkultur orientieren. Wer das nicht tut, wird bestraft. Die Hilfsangebote zur Integration, die im Gesetz vorkommen, sind dagegen nicht einklagbar, also keine wirklichen Rechte. Dass die neuen Integrationsgesetze allein das Chaos in der Asylpolitik beseitigen können, glaubt Saalfrank nicht. Zu viel ist bisher vom Gutdünken einzelner Behörden abhängig:

"Wir können hier nicht ein Schachbrett von verschiedenen Meinungen von Ausländerbehörden haben, allein in einem Regierungsbezirk. Wir benötigen hier eine klare Vorgabe. Es gibt so viele Vorgaben rund um das Thema Ausländerrecht, Asylrecht und so weiter. Aber es gibt keine klare einheitliche Politik, wie die Ausländerbehörden mit dem Thema Unterkunft und so weiter bei den jungen Flüchtlingen umgehen."

Deswegen wendet das Team der IHK Schwaben viel Zeit auf, um persönlich mit den Ausländerbehörden zu sprechen, mit den Landratsämtern, mit den Politikern. Selbst bei Frank-Jürgen Weise, Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge war Saalfrank schon vorstellig – er wollte erreichen, dass die Asylanträge potentieller Azubis möglichst schnell bearbeitet werden. Es ist ein mühseliger Weg, den die IHK Schwaben geht, um ihre Schützlinge und ihre Unternehmen zufrieden zu stellen. Gemessen an anderen Industrie- und Handelskammern investiert sie viele Ressourcen in die Förderung von Migranten in Ausbildung.

"Und viele sagen, dass ist uns zu viel Aufwand für diese relativ kleine Zahl. Aber wir meinen, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten, wie wir junge Leute aus dieser Gruppe besser verstehen können, das ist für uns ganz wichtig. Und es ist mit Sicherheit auch ein politischer Beitrag einer IHK und das sollte auch in der heutigen Zeit nicht unterschätzt bleiben."

Deswegen machen Saalfrank und sein Team weiter. Ihr Ziel: Am 1. September sollen 100 weitere Flüchtlinge eine Ausbildung anfangen. Dafür hat die IHK letzten Herbst 17 Flüchtlingsklassen besucht, Profile von etwa fünfhundert potenziellen Azubis erstellt – und das deutlich professioneller als im letzten Jahr.

"Ja, wir haben unsere Dossiers verteilt, wir haben wahnsinnig positive Rückmeldungen aus der Unternehmerschaft. Wir haben mehr Interesse seitens der Unternehmer denn entsprechend gute junge Leute. Denn die Ansprüche steigen."

Engagement wird ein Wettbewerbsvorteil

Deshalb veranstaltet die IHK jetzt auch Online-Deutsch-Kurse, um die Flüchtlinge besser zu qualifizieren. Unternehmen können bei Schwierigkeiten eine Hotline anrufen. Und ihre Ausbilder zu interkulturellen Seminaren schicken, um Missverständnisse zu vermeiden, sagt Peter Saalfrank. Er ist davon überzeugt: Das Engagement seiner IHK für Flüchtlinge wird Schwaben als Wirtschaftsstandort früher oder später einen Wettbewerbsvorteil bringen.

Tasfaldit Nsara und Tefelde, die beiden eritreischen Azubis, beugen sich in der Werkshalle der Firma Cera über einen großen grauen Klotz, das Metall ist noch warm. Ein Maschinenteil, ein Werkzeug, das die beiden gerade eben ausgebaut haben, erklärt Produktionsleiter Ali Parlak

"Wir haben jetzt aktuell ein Werkzeug, wo wir warten, also das heißt, das Werkzeug wird auseinandergezogen und muss gepflegt werden. Abschmirgeln, neu fetten, reinigen – ja, so jetzt können die zwei machen."

Sorgfältig erledigen Tefelde und Tasfaldit Nsara ihre Arbeit, wischen mit Lappen über das Metall, bis es glänzt, tragen das Werkzeug gemeinsam zu einem Regal. Ali Parlak steht daneben, nickt anerkennend. Er mag seine beiden Schützlinge, das ist deutlich zu erkennen.

"Ja, gut, ich bin als Sechsjähriger von der Türkei - meine Eltern sind nach Deutschland gekommen und die haben uns mitgenommen, natürlich konnt ich mit sechs Jahren kein einziges Wort Deutsch und da waren wir genauso auf Hilfe angewiesen. ich kann halt mitfühlen und miterleben, wie das ist. Es isch ned leicht."

Auch im Scheitern Erfahrungen sammeln

Ali Parlak hat das Gefühl, etwas zurückgeben zu können, ihm ist klar: Dass Deutschland heute seine Heimat geworden ist, dass er perfekt integriert ist, liegt auch daran, dass sich andere Leute um seine Familie gekümmert haben. Ein Gedankengang, den auch Geschäftsführerin Stephanie Rahfeld nachvollziehen kann:

"Unserer Familie sind Sudetendeutsche, väterlicherseits wie mütterlicherseits in meinem Fall. Auch meine Großeltern kamen hierher mit nichts als Flüchtling. Das hat mit Sicherheit ne Rolle gespielt zu sagen: Ja wir nehmen die beiden Jungs, wir geben ihnen die gleiche Chance, die unsere Familien damals bekommen haben. Also das war ein ganz großer Teil der Überlegung."

Es ist das persönliche Engagement aller Beteiligten - der Rahfelds, ihrer Mitarbeiter, der beiden Eritreer - das diese Fluchtgeschichte zu einer Erfolgsgeschichte macht, trotz aller Hindernisse. Es ist ein Weg, wie die Integration der vielen Flüchtlinge in Deutschland gelingen kann. Aber solche großen Worte will Karin Rahfeld-Cech gar nicht hören, da winkt sie nur ab.

"Wir versuchen, ein bisschen unseren Beitrag dazu zu leisten. Wenn’s funktioniert, dann sind wir total stolz auch. Und wenn nicht, meine Güte, dann ist es Erfahrung."