Veronika Albrecht-Birkner: Freiheit in Grenzen. Protestantismus in der DDR

Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2018

284 Seiten, 24 Euro

Zwischen Anpassung und Widerstand

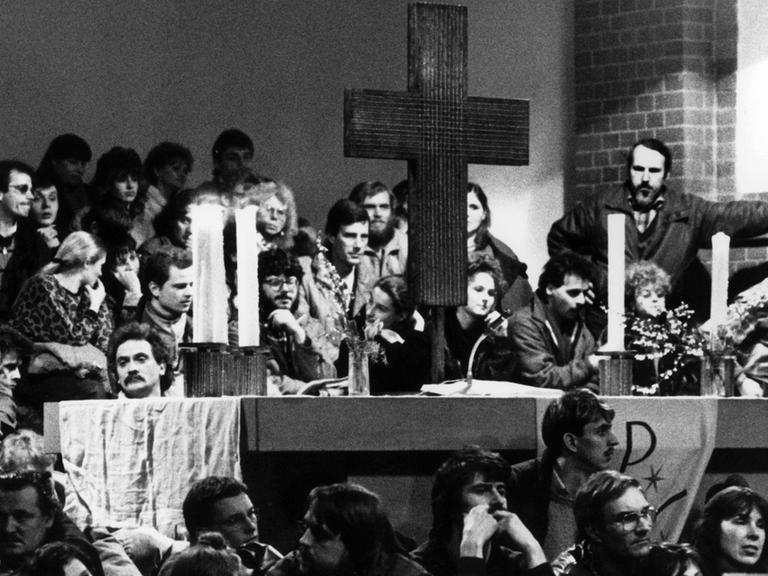

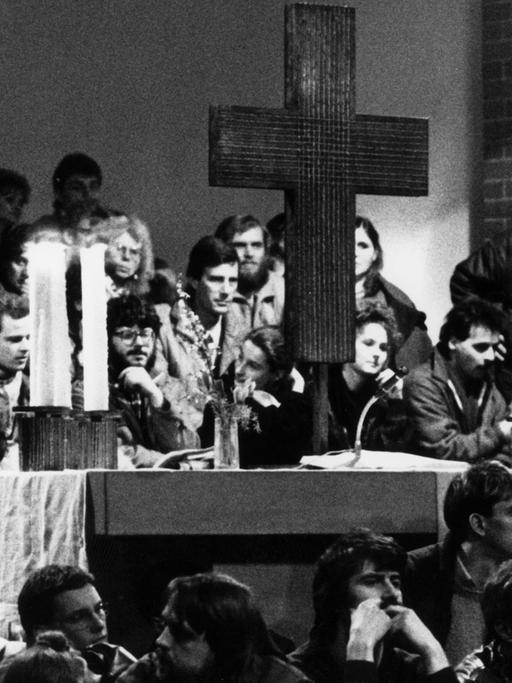

Für die Opposition in der DDR spielten Kirchen eine wichtige Rolle: Sie boten Raum für Diskussion und Widerstand. Aber es gab auch Anpassung ans System, sagt die Theologin Veronika Albrecht-Birkner, die die friedliche Revolution in Leipzig erlebte.

Christopher Ricke: Die friedliche Revolution in der DDR wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Höhepunkt war natürlich der Fall der Mauer am 9. November, aber auch in diesen Tagen vor 30 Jahren gab es schon viel Bewegung. Da wurden in Leipzig Aktivisten verhaftet, die Flugblätter in Briefkästen verteilt hatten. Die Stasi war dann im Einsatz, die die Hausbriefkästen wieder ausgeräumt hat. Die Heimat derer, die damals schon protestiert haben, war unter anderem die Leipziger Nikolaikirche. "Kirche von unten" ist ein Stichwort, "Schwerter zu Pflugscharen" ein anderes.

Über den Protestantismus in der DDR hat Veronika Albrecht-Birkner publiziert. Sie ist Theologie-Professorin in Siegen, hat in den 80er-Jahren in Leipzig studiert. Ihr Buch heißt "Freiheit in Grenzen", und ich habe mit ihr gesprochen. Frau Albrecht-Birkner, Protestantismus in der DDR, das heißt ja nicht nur 1989, da geht es auch um die 40 Jahre davor, und es geht nicht nur um die Kirche von unten, sondern auch um die Anpassung an die SED-Diktatur. Wie geht denn das alles eigentlich zusammen?

Veronika Albrecht-Birkner: Das geht nicht so einfach zusammen, und das ist auch die Hauptmessage meines Buches. Es ist notwendig, genau hinzuschauen, zu differenzieren, auch nicht zu sagen, "die Kirche in der DDR hat ..." oder so, sondern es hat unterschiedliche Ebenen gegeben, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Theologien und so weiter. Also, man kann so in etwa die Jahrzehnte differenzieren. Das ist ja bekannt.

"Wie können wir uns in diesem Staat behaupten?"

In den 50er-Jahren haben wir eine sehr heftige Bekämpfung der Kirchen durch den SED-Staat, so im Sinne von: "Die können wir mal in Kürze ausrotten". Seit den 60er-Jahren griff dann eine Politik der gemeinsamen Werte, also des Versuchs, die Kirchen zu integrieren, so nach dem Motto: Christentum und Humanismus wollen doch eigentlich das gleiche. Also, Etablierung von Humanismus als ideologischer Kategorie spielte dabei eine sehr große Rolle. Dann wird 1969 der Bund der Evangelischen Kirchen der DDR gegründet, und in dem Moment setzt natürlich auch eine eigene Identitätssuche ein: Wer sind wir, wie können wir uns in diesem Staat behaupten? Er besteht ja offensichtlich länger. Da kommt dann die vieldiskutierte Formel "Kirche im Sozialismus" auf.

Die 80er-Jahre sind insbesondere geprägt durch, ich denke schon, ziemliche Dichotomien zwischen Kirchenleitungen, die sagen, wir wollen doch diesen Kurs von 1978 nicht verlassen, wir haben doch da viel erreicht, und vor allem, ich nenne es immer: die Kinder des Kalten Krieges, also eher die jüngere Generation, die mutiger wird und Reformvorschläge erarbeitet, bewusst oppositionell wird - wobei der Ausdruck "oppositionell" eine Zuschreibung ist von Seiten des Ministeriums für Staatssicherheit.

Veronika Albrecht-Birkner.© privat

Ricke: Es gab ja bei der Gründung der DDR 92 Prozent Christen, am Ende der DDR waren es noch 40. Also die SED, der SED-Staat hat die Kirche aus seiner Sicht relativ erfolgreich bekämpft. Was war denn das treibende Motiv? Weil es religiöse Einrichtungen waren oder weil es eigenständige Organisationen waren, über die man nur sehr schwer Kontrolle bekommen hat?

Albrecht-Birkner: Ja, also 40 Prozent ist, glaube ich, noch sehr optimistisch formuliert. Ich sage immer so 20, 25, teilweise unter 20. Die Frage, was eigentlich das Motiv war, ist eine sehr interessante. Natürlich sah die marxistische Ideologie nicht vor, dass Menschen religiös sind. Also die marxistische Geschichtssicht sagt: Kirche hört auf, ganz normal, denn Sozialismus kommt, Kommunismus kommt, dann würde es das nicht mehr geben, weil die Menschen es nicht mehr brauchen, es ist ja nur eine Krücke in ihrem Kopf. Das ist ja so das Grundmuster.

Kirchen im Widerspruch zum Sozialismus

Aber faktisch, denke ich, dass die Tatsache, dass die Kirchen ja doch die einzigen unabhängigen Institutionen blieben, letztlich dann der entscheidende Punkt wurde sehr schnell, dass man ihnen natürlich vorgeworfen hat, Speerspitze des Imperialismus zu sein, den DDR-Staat eigentlich zerstören zu wollen.

Ricke: Aber komischerweise hat sich der SED-Staat ganz schön bei der Kirche bedient. Also die Jugendweihe, quasi als Konfirmationsersatz, ich glaube, es gab auch die zehn Gebote für den neuen sozialistischen Menschen. Also, da hat doch die SED Kirchenthemen, Kirchenriten aufgegriffen.

Albrecht-Birkner: Ja, das war die neue Strategie nach der kirchenpolitischen Wende 1953. Man ging also über von der direkten und offensichtlichen Bekämpfung zu einer wesentlich subtileren und dann letztlich auch nachhaltig erfolgreichen. Sie fragten ja, wie konnte das gehen, dass man so stark eine Gesellschaft entkirchlicht hat. Dabei spielte eine ganz entscheidende Rolle, dass man gerade ganz gezielt zum Beispiel Passagerituale, wie eben Konfirmation und Firmung, aber auch Taufe und Hochzeiten durch sozialistische Rituale ersetzt hat.

Dabei war die Jugendweihe der entscheidende Hebel, 1954 eingeführt. Auch die zehn Gebote des neuen sozialistischen Menschen - also, man adaptiert im Grunde gerade die christlichen Narrative, die christlichen Rituale, um sie neu zu besetzen. Das funktionierte hervorragend. Wenn Sie heute in Ostdeutschland im Frühjahr zu Besuch sind, dann sehen Sie ganz viele Jugendweihen, die durchgeführt werden, Jugendweihefeiern, bis heute. Das ist nicht mehr so marxistisch gefüllt, aber da merkt man, hier sind wirklich Mentalitäten geprägt worden.

Religionsfreiheit nur auf dem Papier

Ricke: Wenn man in die Verfassung der DDR, die historische Verfassung blickt, gibt es ja die Garantie der Religionsfreiheit. Es gab auch einen Rahmen, in dem Kirche stattfinden konnte, eben diese Freiheit in Grenzen, so wie auch Ihr Buch heißt. Was sind denn da die strukturellen Merkmale, wirklich die Grenzsteine?

Albrecht-Birkner: Sie meinen jetzt bei der verfassungsmäßig garantierten Religionsfreiheit?

Ricke: Bei der Umsetzung in der DDR, ja.

Albrecht-Birkner: Also das Problem war, dass die verfassungsmäßig zwar garantiert war, 1949 noch uneingeschränkter als in der neuen Verfassung von 1968, aber da wir keine Gewaltenteilung hatten – es handelte sich nun mal um eine Diktatur formal –, gab es keine Möglichkeit, diese Rechte einzuklagen, und das bedeutete, immer wenn tatsächlich der Verfassungspunkt angesprochen wurde, also wenn jemand den Vorwurf erhoben hat, hier wurde Verfassungsrecht gebrochen, dann reagierte der DDR-Staat besonders allergisch und hat im Grunde genommen signalisiert, es gibt keine Möglichkeit, sich auf diese Rechte zu berufen.

Ricke: Es gab also die theoretische Freiheit innerhalb gesetzter Grenzen. Wie haben die Menschen diese Grenzen empfunden? Als Gefängnis oder vielleicht doch auch als Garten, den man dann bestellen kann?

Albrecht-Birkner: Man hat diese Grenzen durchaus auch als bestellbaren Garten empfunden, namentlich auch in der Kirche, insofern man gesagt hat, dass eine nichtprivilegierte Kirche eigentlich eine Kirche ist wie sie sein sollte. Dieses Gefühl, ja, eine unterdrückte oder zumindest nicht privilegierte Kirche ist eigentlich Kirche wie sie sein sollte.

Raum für Kritik an der Gesellschaft

Ricke: Wenn wir jetzt ans Ende der DDR historisch gehen, wenn wir uns die Basisinitiativen in der evangelischen Kirche ansehen, auch die Widerstandsräume, die sich dort geöffnet haben, dort wo die Wurzel der friedlichen Revolution eingegraben ist – waren das formell Christen, oder wurde da die Kirche als geschützter Raum, ich sage nicht: missbraucht, ich sage: gebraucht?

Albrecht-Birkner: Ich denke, dass an diesem Punkt tatsächlich ganz verschiedene Leute zusammengekommen sind. Es sind Christen gewesen. Wie fromm, sei dahingestellt. Ich denke, unterschiedlich fromm – ist keine einfache Kategorie. Aber das Charakteristische ist in den 80er-Jahren natürlich, dass in diese Kreise in den Kirchen, die sich gesellschaftskritisch äußerten, viele Personen kamen, die diesen Raum gesucht haben, sich äußern zu dürfen.

Ein Höhepunkt sind da auf jeden Fall diese ökumenischen Versammlungen. Das ist immer so ein sperriger Titel, aber die spielten tatsächlich in den also 88, 89, schon seit 87 eine sehr große Rolle. Man äußerte dort Kritik und auch Visionen einer Gesellschaft, wie sie sich vielleicht verändern könnte in der DDR.

DDR-Volkspolizisten versperren am 18.09.1989 nach dem wöchentlichen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche den Kirchenbesuchern den Weg.© imago/epd

Ricke: Frau Albrecht-Birkner, wenn man in Ihre Vita schaut sieht man, dass Sie zurzeit des Aufbruchs in Leipzig waren, –

Albrecht-Birkner: Ja.

Ricke: – dass Sie dort evangelische Theologie studiert haben. Wie haben Sie es denn persönlich erlebt?

Albrecht-Birkner: Ich habe die 80er-Jahre erlebt als Studentin am Theologischen Seminar Leipzig. Das heißt, das war eine kirchliche Hochschule, die gerade Leuten wie auch mir, die nicht Abitur machen konnten und nicht die Möglichkeit hatten, an der staatlichen Universität zu studieren, die Möglichkeit bot zu studieren - natürlich nur Theologie und nur mit Blick auf einen Beruf in der Kirche. Das war staatlich ja nicht anerkannt.

Probelauf für Demokratie und Mitbestimmung

Das bedeutet, für mich war es normal, in diesem Raum Theologisches Seminar kritisches Denken zu schulen, theologisch, aber letztlich auch politisch. Ich war selber nicht intensiv politisch engagiert, wohl aber intensiv im Gespräch mit vielen Kommilitonen, die sich stark engagiert haben schon die ganzen 80er-Jahre hindurch. Es gab, möchte ich sagen, dort auch sozusagen Probefelder von Demokratie und Mitbestimmung im Haus sozusagen, und das implizierte auch Kritik. Also, das implizierte Kritik an autoritären Strukturen in Staat und Kirche letztlich.

Also, ich würde sagen, da bereitete sich etwas vor, was auch mich stark beeinflusst hat. Ich habe trotzdem nie erwartet, dass es ein Ende der DDR gibt. Ich bin in der DDR geboren, das war für mich ganz normal. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das kommen könnte, und ich würde rückblickend auch sagen, ich habe auch diese Identifikation durchaus damals natürlich vollzogen. Wir gehören hierher, all diese Dinge.

Ich war 1987 zu Besuch in der Bundesrepublik, weil ich meinen Großvater besuchen durfte – das war ja da dann schon mal möglich zu runden Geburtstagen – und fand mich dort fehl am Platz, was die Strukturen betraf. Also ich würde sagen, da war ich ganz sozialisiert und hatte auch 1989, wie alle, große Angst, was passiert, was wird passieren, gerade jetzt dann im Oktober, November, weil die Ereignisse von Peking, vom Juni 1989, –

Ricke: Der Platz des himmlischen Friedens.

Albrecht-Birkner: – genau, einen tiefen Schock ausgelöst hatten und die Vision, dass das jetzt sich hier bei uns wiederholt, die stand im Raum. Ich selber war nicht auf den entscheidenden Demonstrationen im Herbst, weil ich ein kleines Baby hatte, aber mein Mann war dort, viele Freunde waren dort, und wir wussten, was man ja heute schon oft gehört hat, dass die Krankenhäuser angewiesen waren, ganze Stationen zu räumen, Leichensäcke bereitzuhalten.

Also, das Gefühl, das ist jetzt hier eine ganz enge Stelle, und wie das ausgeht, ist definitiv offen, das habe ich ganz intensiv geteilt und dann natürlich auch das Unglaubliche der Erfahrung, dass das dann tatsächlich gut ging sozusagen und die Erfahrung des Mauerfalls. Also das war für mich eine völlig unvorstellbare Sache.

Ricke: Die Theologieprofessorin Veronika Albrecht-Birkner, sie hat das Buch vorgelegt "Freiheit in Grenzen: Protestantismus in der DDR". Vielen Dank, Frau Albrecht-Birkner!

Albrecht-Birkner: Gern geschehen!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.