Raoul Schrott: Die Kunst an nichts zu glauben. Gedichte

Carl Hanser Verlag, München 2015

168 Seiten, 17,90 Euro

Feier des Diesseits in braven Zeilenbrüchen

Elf Jahre nach seinem letzten Gedichtband legt Raoul Schrott mit "Die Kunst an nichts zu glauben" nach. Pizzabäcker, Schlachter oder Kassierin sprechen hier als lyrisches Ich - allerdings hört man in ihnen den Dichter, der krampfhaft nach Distanz sucht, doch ständig selbst.

Raoul Schrott liebt die Poesie – oder besser: eine Idee von ihr, die es zu verkünden gilt. Denn seit seinem "Weißbuch" vor elf Jahren hat der 51-jährige Österreicher keine eigenen Gedichte mehr veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat er zusammen mit dem Kognitionspsychologen Arthur Jacobs unter anderem die Verbindung von "Gehirn und Gedicht" auf eine neurophysiologische Grundlage zu stellen versucht.

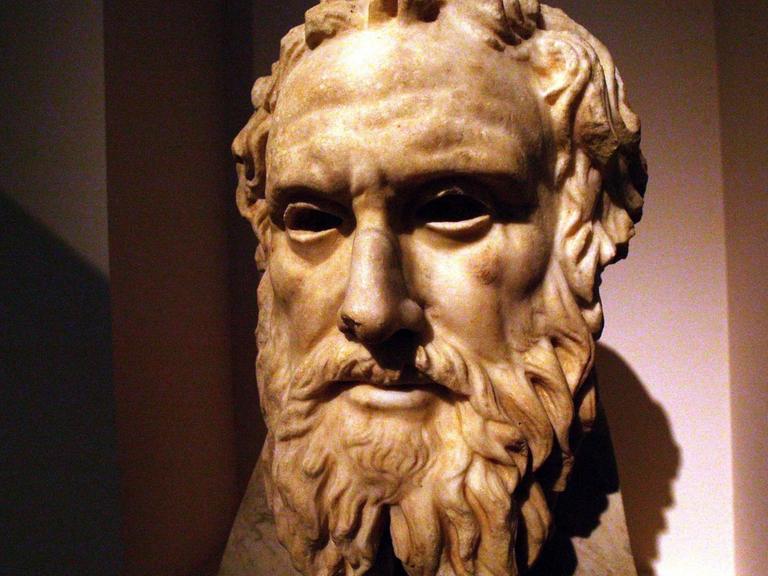

Er hat erzählende Prosa geschrieben, Homers "Ilias" neu übersetzt und auf Buchlänge ausgeführt, dass ihr Autor gar kein Grieche gewesen sei, sondern ein aus dem heute türkischen Kilikien stammender Schreiber in assyrischen Diensten. Renommierte Altphilologen haben ihn dafür in der Luft zerrissen.

Sein jüngster Gedichtband "Die Kunst an nichts zu glauben" knüpft unmittelbar an die Reise- und Liebeslyrik des "Weißbuchs" an, rückt sie aber in den Zusammenhang einer herausgeberischen Fiktion. Schrott nämlich behauptet, in der Biblioteca Classense von Ravenna das religionskritische Traktat eines friesischen Hilfspredigers namens Matthias Knutzen entdeckt zu haben. Knutzen soll damit zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter dem Titel "Manuale Dell’Esistenza Transitoria" (Handbuch der Vergänglichkeit) auf "De arte nihil credendi", eine tatsächlich existierende Schrift des Calvinisten Geoffroy Vallée geantwort haben.

Von diesem Handbuch, erklärt er, habe er nur eine Abschrift anfertigen können. Sie zitiert er in Auszügen und kommentiert diese jeweils mit einem eigenen Gedicht – als hätte er nicht auch die theologisch-philosophischen Fragmente erfunden.

"zeit umfasst das universum nur im ungefähren", heißt es da. "kommt man ihr zu nah löst sie sich auf * alles was existiert zeigt sich allein in einer ansammlung gleichsam erstarrender momente und jeder moment stellt die konfiguration einer ganzen welt dar". Diese Einlassungen haben durchaus ironische Züge, aber sie sind nichts als rhetorisch schlecht aufgeschäumte Metaphysik.

Schrotts heimliches Vorbild Jorge Luis Borges ist noch in seinen Parodien scholastischer Texte tiefgründig. Er indes schnitzt sich nur eine banale prima philosophia über das Sein, das Nichts und die Ewigkeit zurecht.

Metrisch vage, unrhythmisch schwankend

Die Gedichte, die darauf reagieren, sind oft nicht viel besser. Sie feiern das Diesseits mit syntaktisch braven Zeilenbrüchen in den Beschwernissen des Alltags, und sie sprechen durch die verschiedensten Rollen hindurch: vom Pizzabäcker bis zum Schlachter, von der Kassiererin bis zur einsamen Endvierzigerin. Das Problem ist auch, dass man in ihnen ständig den Dichter selbst hört, der krampfhaft zu sich in Distanz treten will – und doch nicht über Preziositäten hinauskommt:

"das carnet de passage unserer vorläufigen existenz

bietet für solch subjektive notizen den reim

der folgenden zu allem passenden sentenz: jeder tag ist eine reise * und in ihr bist du daheim".

bietet für solch subjektive notizen den reim

der folgenden zu allem passenden sentenz: jeder tag ist eine reise * und in ihr bist du daheim".

Weisheiten fürs Poesiealbum, weit entfernt von einem poetischen Denken, wie es im 20. Jahrhundert etwa T.S. Eliot mit seinen von Norbert Hummelt gerade neu übersetzten "Vier Quartetten" bis an seine Grenzen geführt hat.

Noch peinlicher wird es, wenn sich Schrott auf erotisches Terrain begibt:

"so dass nicht mehr zu spüren ist wo ich aufhöre

und sie beginnt * vögeln nachfliegen

in den spalt wie aus ihm wachsen * als felsföhre

aufgebogen an ihr: vögeln * verliegen".

und sie beginnt * vögeln nachfliegen

in den spalt wie aus ihm wachsen * als felsföhre

aufgebogen an ihr: vögeln * verliegen".

Den Todesstoß versetzt solchen Versen, sie unter Auskostung ihrer forcierten Endreime einmal laut vor sich hinzurappen. So metrisch vage und in der Länge unrhythmisch schwankend, wie sie sind, klingen sie wie bildungsüberhöhter Poetry Slam.

Raoul Schrott kann nicht nichts. Er kann soviel, dass er seinen Mangel an Originalität unter einer blitzenden Metaphernfirnis so elegant versteckt, dass seine Rezensenten ihn bisher todernst genommen haben.

Und hin und wieder gelingt ihm sogar ein Wurf. Ausgerechnet auf dem gefährlichen Feld der Liebeslyrik legt er in "Die Mauerbauer" einleuchtend das Handwerkliche jeder Beziehungsarbeit dar, oder er besingt in "Der Säulenheilige" das Glück des free climbing in himmlischen Worten. Der größte Teil aber ist aufgeblähte Künstlichkeit.