Was ist Angst? Vielleicht, wenn du auf deinem Rücken liegst und siehst die Sonne wie durch dunkelgrünes Glas. Dieser See ist nicht tief, wenn du stehen würdest, ginge dir das Wasser bis zum Hals. Du stehst aber nicht, du liegst. Du liegst so lange im Schlamm, wie du die Luft anhalten kannst. Du siehst den Dicken weggehen, seine weißen Stampfer wühlen den morastigen Boden auf, du wartest, bis du nicht mehr kannst, bis du atmen musst, es geht nicht anders.

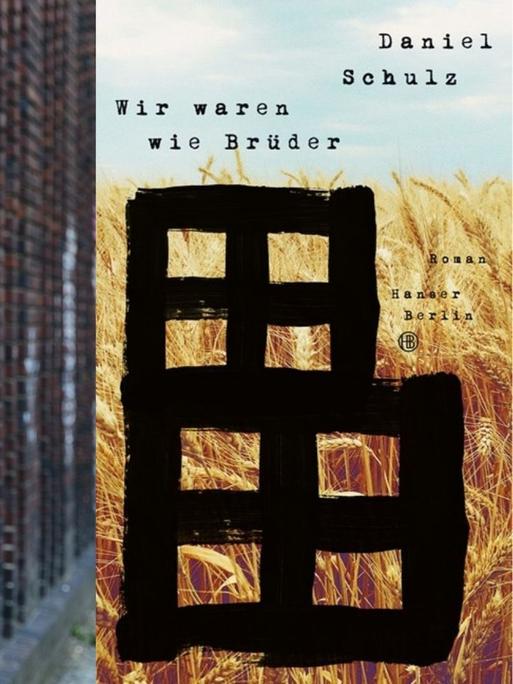

(aus „Wir waren wie Brüder“ von Daniel Schulz)

Harte Faschos und Babyglatzen

Der Roman „Wir waren wie Brüder“ spielt in Brandenburg, wo Daniel Schulz aufgewachsen ist. Er sagt: „Es gibt bei Gewalt – so habe ich es jedenfalls gelernt – so bestimmte Dorfregeln: Wenn einer unten liegt oder schon schreit oder blutet, hört man auf.“ Diese Begrenzungen seien dann aber gefallen.

Schulz hat seinem Erzähler, der mit zehn Jahren die Wende als Zusammenbruch seiner Welt erlebt und dann in der untergehenden DDR heranwächst, eigene Erfahrungen mitgegeben.

Ganz Starow ist in Reviere eingeteilt. In der Rittergasse vor dem Führerhauptquartier hängen die harten Faschos ab, die Nowakbrüder, die Petrasch-Gang, Sandro und seine Kumpels. Die Kneipe heißt eigentlich zur Post, aber kein Schwein nennt sie so. Zwischen Russenfriedhof und Arbeitsamt tummeln sich die Säufer. Im alten Club residieren die Babyglatzen von der Gesamtschule.

(aus „Wir waren wie Brüder“ von Daniel Schulz)

„Was ich beschreibe, sind ja nicht so Kameradschaften, richtig feste Zusammenschlüsse“, sagt Schulz, „sondern das, was man damals ‚cliquenförmigen Rechtsextremismus‘ genannt hat, das heißt, so Jugendcliquen, in denen keine, – wie man im Verfassungsschutz so schön sagt – ‚geschlossenen Weltbilder‘ vorhanden sind, sondern diese losen Zusammenschlüsse: die Jungs, die dann auf dem Parkplatz stehen oder an der Bushaltestelle oder an der Tankstelle.“

Warum beginnt das Erinnern erst jetzt?

Daniel Schulz gehört zur Generation der in den 1970er-Jahren in der DDR Geborenen. Als Jugendliche erlebten sie, dass die Deutsche Einheit in vielen ostdeutschen Städten mit Angst, Hass und Gewalt begann. Viele haben tagtägliche, lebensgefährliche Hetzjagden erlebt. Aber warum beginnt das Erinnern erst jetzt?

„Ich würde sagen, es liegt unter anderem daran, dass wir jetzt so alt sind, in Positionen zu kommen, in denen wir überhaupt auch gehört werden“, meint Schulz. „Erstmal mussten wir Status erwerben, von dem aus man reden kann und teilweise gegenreden kann gegen dieses Narrativ, was es in Ostdeutschland ja sehr stark gibt: Wo dann Leute vor Ort, die politischen Eliten, oft sagen, das gibt‘s bei uns nicht, das ist kein Problem, das ist aufgebauscht.“

Wie ungeheuer intensiv und weit verbreitet rechtsextreme Gewalt in den frühen Neunzigerjahren im Osten war, offenbart sich erst heute. Zur Aufarbeitung gehört auch die Frage, woher sie eigentlich kam.

Auch Daniel Schulz sucht nach Erklärungen: „Wenn staatliche Strukturen zusammenbrechen – ich würde sagen, an die Stelle treten halt ganz oft traditionell männliche Strukturen, gerade in ländlichen Kontexten. (...) Und diese Form der Männlichkeit und der männlichen Gruppenkultur ist halt ein einfaches Amalgam mit nationalsozialistischen Ideologien.“

Marzipan und rechtsextreme Anschläge

Der Roman „Ministerium der Träume“ von Hengameh Yaghoobifarah ist eine Familien- und Coming-of-Age-Geschichte, aber auch eine Kriminalgeschichte, in die Nazis verstrickt sind und die in Lübeck spielt.

Yaghoobifarah ist selbst in Norddeutschland aufgewachsen und interessierte sich für den Gegensatz von Lübeck als pittoresker Stadt, die Touristinnen und Touristen anzieht, und der Stadt, in der ein Anschlag passiert ist, bei dem zehn Leute ums Leben gekommen sind und der bis heute nicht aufgeklärt ist. „Und ich fand diesen Widerspruch irgendwie gut“, sagt sie; „Plus: Es ist auch von Mölln nicht weit entfernt, also es ist eine komplette Region, in der mindestens zwei Anschläge passiert sind.“

In ihrem Roman flüchtet die siebenjährige Nasrin mit ihrer Mutter und der jüngeren Schwester in den Achtzigerjahren vor dem Iran-Irak-Krieg nach Deutschland. Hier, in Lübeck-Hudekamp, wird die Familie den Traum von Rückkehr begraben. Denn der Vater geriet in die Fänge des Mullah-Regimes und wurde hingerichtet. Nasrin, Nushin und Mámán werden für immer bleiben – in einem Land, wo die Sommer so kalt wie die Menschen sind.

Ein Land so kalt wie die Sommer

Heimisch werden Nasrin und Nushin in Lübeck-Hudekamp nicht werden. Den Deutschen gehen sie aus dem Weg, ihre Freunde heißen Aida, Jiwan und Filiz und sind migrantisch wie sie.

In den frühen Neunzigerjahren sind sie eine eingeschworene, sich schützende Gemeinschaft – und auf dem Lübecker Rummel ein gefundenes Fressen für Neonazis. Yaghoobifarah sagt: „Dieses Von-Nazis-gejagt-Werden und An-einer-tatenlosen-Polizei-Vorbeirennen oder so, ist etwas, was mir sehr viele Antifaschist*innen berichtet haben.“

Nach Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und Mölln trat 1993 eine Grundgesetzänderung Kraft, die das Recht auf Asyl im Artikel 16 einschränkte: Je weniger Asylbewerber kämen, desto weniger Pogrome würde es künftig geben.

Damit konnten die Täter sich ermutigt fühlen, die Anschlagsopfer aber wurden, – in einer Täter-Opfer-Umkehr –, zu den eigentlich Schuldigen gemacht.

Kein Wohlfühlbuch über Rassismus möglich

„Ich glaube nicht, dass man ein Buch über Rassismus oder rechten Terror schreiben kann, und hinterher hat man Lesende, die sich wohlfühlen“, sagt Dhida Bazyar. „Dann hat man kein Buch über Rassismus oder rechten Terror geschrieben oder gelesen, sondern etwas, was an der Oberfläche kratzt.“

Die „Drei Kameradinnen“ in ihrem Roman heißen Kasih, Saya und Hanih. Sie halten zusammen, seitdem sie in den 1990ern und in den Nullerjahren in Wohnblocks an einem Stadtrand aufwuchsen, wo sich die Armen, Benachteiligten und Migranten konzentrieren.

Der Anstoß für die Erzählung aus der Perspektive von Kasih ist, dass eine der drei Kameradinnen, Saya, inhaftiert wurde. Offenbar unterstellt man ihr, ein islamistisch motiviertes Attentat begangen zu haben.

Leiterin von Anti-Rassismus-Workshops als Hauptfigur

Saya, die Aktivistin unter den drei Kameradinnen, hat hochengagiert Workshops in der Bildungsarbeit geleitet zu Themen wie „Ich und meine Vorurteile“ oder „Rassismus in der Schule“. In ihrem Notizbuch hat sie Beobachtungen und Selbsterlebtes gesammelt und damit dokumentiert, wie Menschen zu Fremdartigen gemacht, abgewertet und ausgeschlossen werden.

Frühere Erfahrungen mit anderen Kindern und der ständigen Frage, wer sich wie oft wäscht und wer wie viel von welchem Knollengewächs isst, wessen Väter aussehen, als würden sie zu welcher kriminellen Vereinigung gehören und wessen Geld aus zweifelhaften Geschäften stammen musste, all so was. Zwischen all diesen kleinen Stichen hatte Saya nun Linien gezogen und dabei war ein Bild entstanden. Mit dem Selbstbewusstsein einer Frau, die sich ausdrücken und andere damit einschüchtern kann, hörte ich Saya sagen, dass Deutschland offensichtlich ein großes Rassismusproblem habe.

(aus „Drei Kameradinnen“ von Dhida Bazyar

Hass gegen ein Kollektiv

Hassgewalttäter attackieren ihre Opfer nicht als Individuen, sondern – zu ihrer gezielten Erniedrigung –, als bloße Exemplare eines Kollektivs. Das Opfer wird zum Schwarzen, Ausländer, Juden gemacht. Und allen anderen des Kollektivs wird signalisiert: Ihr alle seid mitgemeint und könntet die nächsten sein.

„Die Idee zu diesem Roman entstand ja schon vor längerer Zeit“, erzählt Dirk Kurbjuweit: „Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, und damals spielten No-Go-Areas eine große Rolle in der öffentlichen Debatte, und das tatsächlich größtenteils in Ostdeutschland.“

Vier Jugendfreunde, – eine Frau und drei Männer, inzwischen in ihren Dreißigern –, treffen sich jährlich für eine kurze gemeinsame Auszeit. „Der Ausflug“, wie der Roman von Dirk Kurbjuweit heißt, geht diesmal in eine traumverlorene Flusslandschaft, die an den Spreewald im südlichen Brandenburg erinnert.

Der Staat hat die Kontrolle abgegeben

Die Bewohner dieser fiktiven Region haben Recht und Gesetz selbst in die Hand genommen. Der Staat tritt hier nicht in Erscheinung, scheint sein Gewaltmonopol abgetreten und die Kontrolle verloren zu haben.

Die vier ahnungslosen Ausflügler sind in ein Niemandsland geraten. Der Zivilisationsbruch kündigt sich schon in der ersten Begegnung in einem Wirtshaus an.

„Die dritte Flasche war fast leer. Josef stand auf, wollte auf die Toilette gehen, aber als er nach der Türklinke griff, packte ihn ein Mann am Arm und zog ihn zurück. „Du nicht.“ –„Was heißt das?“, fragte Josef verdutzt. – „Du gehst hier nicht pissen“, sagte der Mann ruhig. Josef löste seinen Arm aus der Umklammerung, stand unschlüssig da, langte noch einmal nach der Klinke. „Hast du mich nicht verstanden?“ Gero, Bodo und Amalia sprangen auf und stellten sich neben Josef. An dem Tisch neben der Toilettentür saß ein halbes Dutzend Männer. Fünf standen ebenfalls auf. „Was soll das?“, rief Amalia. – „N… pissen draußen, das ist alles.“ – „Achten Sie auf Ihre Sprache“, sagt Gero. – „Meine Sprache“, sagte der Mann, „was hat das mit meiner Sprache zu tun?“ „Sie wissen genau, dass das N-Wort ein rassistischer Begriff ist.“ – „Ich kenne kein N-Wort.“

Josef, der scheinbar gelassen nach draußen geht, verschafft sich Genugtuung, indem er einem vor dem Wirtshaus parkenden Pick-Up in die Ladefläche uriniert. Ab jetzt beginnt eine Hetzjagd auf die vier Freunde, die ihren Zusammenhalt, ihre Loyalität auf die Probe stellt.

„Es reicht nicht, antirassistisch zu sein“

Bei einem Ausflug auf einer Paddeltour mit seinen Kindern durch den Spreewald entstand der Gedanke: „Was ist, wenn wir jetzt mit Neonazis konfrontiert wären? Und dann waren das immer die Bösen, und wir in unserem Kanu waren die Guten“, erzählt Kurbjuweit. „Und ich dachte irgendwann, dabei kann ich nicht stehenbleiben, sondern ich muss mich ja auch befragen: Was ist da von Rassismus auch in mir?“

Shida Bazyar meint dazu: „Niemand möchte zugeben, dass er oder sie von Rassismus betroffen ist. Niemand möchte zugeben, dass er oder sie von Rassismus profitiert. Das sind alles Dinge, die man lieber abwehren will.“

Es reiche nicht, antirassistisch zu sein, findet sie. Denn in einer strukturell rassistischen Gesellschaft gebe es kein Außerhalb, für niemanden. Um das zu verstehen, brauche es einen Aha-Moment, in dem der Groschen fällt.

„Ich finde da auch immer wichtig, dass diesen Moment nicht nur Personen haben, die davon betroffen sind und darunter leiden, sondern durchaus auch Menschen, die, wie wir alle, im rassistischen System eingebunden sind und davon profitieren.“

In Kurbjuweits Roman ist die Bedrohung umso unheimlicher, je unsichtbarer die Gegner bleiben. „Was ist entscheidend für den Entschluss, den die vier Freunde am Ende fassen?“, fragt Kurbjuweit. „Ist es der inhärente Rassismus, den man ihnen vorwerfen kann, oder ist es ein unerträglicher Druck und ein Überlebenswille? Was ist es? Und da würde ich dann lieber mich nicht zu äußern, sondern meinen Leserinnen und Lesern den Spielraum lassen.“

(aus „Der Ausflug“ von Dirk Kurbjuweit)

Mitwirkende: Anne Rathsfeld, Eva Meckbach, Laurenz Laufenberg

Regie: Stefanie Lazai

Ton: Christoph Richter

Redaktion: Dorothea Westphal