Autorin: Nora Sobich

Regie: Roman Neumann

Ton: Christiane Neumann

Redaktion: Susanne Arlt

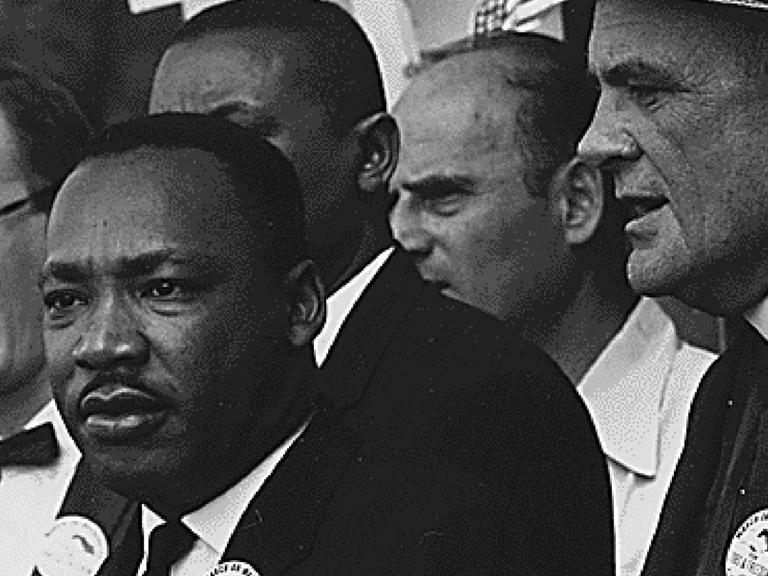

Rassistischer Hochstapler aus Alabama

Vor seiner Literaturkarriere als Forrest Carter hetzte Asa Earl Carter im Ku-Klux-Klan gegen andere Menschen. © picture alliance / zumapress.com / James Edward Bates

Das Doppelleben des Asa E. Carter

30:17 Minuten

Das Buch über einen Cherokee-Jungen „The Education of Little Tree“ ist bis heute in den USA ein Bestseller. Autor Forrest Carter wurde gefeiert. Anfang der 90er wurde bekannt: Es handelt sich dabei um einen der schlimmsten Rassisten der USA: Asa E. Carter.

"Wenn du ein Geächteter bist, ein Outlaw, gibt es kein Zurück mehr", heißt es in dem Film "The Outlaw Josey Wales" von 1976.

Birmingham, Alabama, 1973. "Eines Tages klopfte das FBI an seine Tür, er wurde ja ständig überwacht, und sein Haus war leer. Sie wussten nicht, wohin er gegangen war. Sein jüngerer Bruder erzählte mir später, es hätte noch ein Familientreffen gegeben, bei dem Carter gesagt hätte, es würde für alle schwer werden, aber es sei sein einziger Weg", erzählt der Historiker Dan Carter.

Selbst alte Freunde und Kampfgenossen aus der Ku-Klux-Klan-Szene sahen ihn erst zwei Jahre später wieder: Als sie im Herbst 1975 den Fernseher einschalteten. Er trug jetzt Cowboy-Hut, seine schwarzen Haare schulterlang, und er hatte einige Kilo abgenommen. Asa Earl Carter, einer der berüchtigtsten US-Rassisten und radikalsten Demagogen der "white resistance", des sogenannten weißen Widerstands, gegen die Bürgerrechtsbewegung, hatte sich neu erfunden – als American Indian.

"Dieser Kerl war immer schon ein erstaunlich guter Schauspieler. Er hatte sich einen leicht südwestlich indianischen Akzent zugelegt", so Carter.

Sein Gesicht – für die neue Rolle knackig braun gebrannt –, hielt er auf dem Talkshowsessel von NBCs "Today"-Show, damals die populärste US-amerikanische Nachrichtensendung, freundlich lächelnd möglichst fern von der Kamera. US-Starmoderatorin Barbara Walters stellte ihn ihren 18 Millionen Zuschauern als offiziellen Geschichtenerzähler der Cherokee-Nation vor, und aufsteigenden Bestsellerautoren. Er nannte sich nun Forrest Carter. Mit Mitte 40 hatte er als absoluter "Noname" in der Verlagsbranche und – so gut wie ohne Schulbildung –, wie er behauptete, einen echten Volltreffer gelandet.

Selbst alte Freunde und Kampfgenossen aus der Ku-Klux-Klan-Szene sahen ihn erst zwei Jahre später wieder: Als sie im Herbst 1975 den Fernseher einschalteten. Er trug jetzt Cowboy-Hut, seine schwarzen Haare schulterlang, und er hatte einige Kilo abgenommen. Asa Earl Carter, einer der berüchtigtsten US-Rassisten und radikalsten Demagogen der "white resistance", des sogenannten weißen Widerstands, gegen die Bürgerrechtsbewegung, hatte sich neu erfunden – als American Indian.

"Dieser Kerl war immer schon ein erstaunlich guter Schauspieler. Er hatte sich einen leicht südwestlich indianischen Akzent zugelegt", so Carter.

Sein Gesicht – für die neue Rolle knackig braun gebrannt –, hielt er auf dem Talkshowsessel von NBCs "Today"-Show, damals die populärste US-amerikanische Nachrichtensendung, freundlich lächelnd möglichst fern von der Kamera. US-Starmoderatorin Barbara Walters stellte ihn ihren 18 Millionen Zuschauern als offiziellen Geschichtenerzähler der Cherokee-Nation vor, und aufsteigenden Bestsellerautoren. Er nannte sich nun Forrest Carter. Mit Mitte 40 hatte er als absoluter "Noname" in der Verlagsbranche und – so gut wie ohne Schulbildung –, wie er behauptete, einen echten Volltreffer gelandet.

Sein historisches Westerndrama "The Rebell Outlaw Josey Wales", – "Der Texaner", hatte Clint Eastwood gerade mit sich selbst in der Hauptrolle verfilmt. Daheim in Alabama wollen Carters alte Genossen aus Ku-Klux-Klan-Zeiten vor Lachen auf dem Teppich gelegen haben: "Good old Asa" verkleidet als sogenannter "Hollywood-Indianer" zu Gast bei Barbara Walters, der Talkshow-Queen des liberalen Amerika.

So jedenfalls die Erinnerung seiner Kumpel: "Er hat alle reingelegt", – erzählen sie 2012 in dem Dokumentarfilm "The Reconstruction of Asa Carter". Die Filmemacherin Laura Browder, Professorin in Richmond und Autorin des Buchs "Slippery Characters", hat seine KKK-Freunde damals interviewt.

"Wir haben sie alle als Vertreter eines historischen Moments gesehen, auch Asa Carter, der sich in den 70er-Jahren von den Mainstreampolitikern in Alabama verraten fühlte, weil er nicht mehr offen als ´White Supremacist`, als Vertreter der weißen Überlegenheitsideologie, hatte auftreten können. Er sagte: ´Ich werde unter einem anderen Namen schreiben und eine Menge Geld verdienen und es ´The Cause`, der ´Wiedergewinnung der Konföderation`, spenden.` Was er aber nie getan hat. Er sagte auch, er würde es der Cherokee-Nation geben, auch das hat er nie gemacht."

Massen gingen in den Kinofilm

"The Outlaw Josey Wales" kam 1976 in die Kinos. Der Blockbuster spielte über 30 Millionen Dollar ein. Im gleichen Jahr publizierte Asa Carter unter seinem Ureinwohnerpseudonym seine angebliche Autobiografie, eine Art Bildungsroman: Unter dem Titel "The Education of Little Tree" lief die als wahre Geschichte – "A true Story". Was sich am Ende als nicht ganz so wahr herausstellte:

Erzählt wird im knappen prägnanten Stil der amerikanischen Moderne das Aufwachsen des kleinen verwaisten Cherokee-Jungen "Little Tree" bei seinen indigenen Großeltern während der Weltwirtschaftskrise in der Gebirgslandschaft der Appalachen; Von ihnen erlernt "Little Tree" Toleranz, die Weisheit eines naturverbundenen Lebens und – was er so vom Establishment zu halten hat:

"Ein gewaltiges Monster, ohne jede Achtung für die einfachen Leute, wie sie leben und über die Runden kommen", heißt es im Buch.

Erzählt wird im knappen prägnanten Stil der amerikanischen Moderne das Aufwachsen des kleinen verwaisten Cherokee-Jungen "Little Tree" bei seinen indigenen Großeltern während der Weltwirtschaftskrise in der Gebirgslandschaft der Appalachen; Von ihnen erlernt "Little Tree" Toleranz, die Weisheit eines naturverbundenen Lebens und – was er so vom Establishment zu halten hat:

"Ein gewaltiges Monster, ohne jede Achtung für die einfachen Leute, wie sie leben und über die Runden kommen", heißt es im Buch.

Die Geschichte passte zum Zeitgeist

"Es war die perfekte Zeit in den frühen 70ern. Nicht nur wegen der Indianerthematik, es gab eine allgemeine Desillusionierung auch wegen des Vietnamkriegs. Nicht alle Amerikaner, aber doch sehr viele hatten eine zunehmend skeptische Haltung gegenüber der nationalen Regierung. Die hatte sie bezüglich des Kriegs angelogen. Und die "Little Tree"-Geschichte assoziierten viele, denke ich, nicht nur mit der brutalen Behandlung der indianischen Ureinwohner, sondern auch mit der der Vietnamesen, die in diesen schrecklichen Krieg hineingezogen wurden."

Der renommierte US-Historiker Dan Carter aus North Carolina, – kein Verwandter –, sitzt gerade an den letzten Seiten seiner Biografie zu diesem US-amerikanischen Enigma: Ein Projekt, das den Historiker schon seit vielen Jahren begleitet. Und der sich bis heute fragt, wie eine ganze Nation sich von diesem Rassisten so hat hinters Licht führen lassen.

"Ich habe bereits Jahre damit zugebracht und es dann immer mal wieder aufgegeben, weil es so schwierig war. Ich meine, dieser Mann ist ein Terrorist, er ist ein Lügner. Die Quellenlage ist schwer. Das FBI hat mehr als 2700 Seiten über ihm zusammengetragen, aber auch das FBI ist im Grunde nicht zuverlässig."

Der Rechtsextremismus, der jetzt überall in der westlichen Welt wieder zu einem wachsenden Problem geworden ist – in den USA hat er eine direkte Linie in den amerikanischen Süden – zur unbewältigt schwelenden Wunde des amerikanischen Bürgerkriegs: den auf Rassenungleichheit beruhenden "oligarchischen Prinzipien der Konföderation". So fasst es die US-Historikerin am "Boston College" Heather Cox-Richardson in ihrem jüngst erschienenen Buch "How the South won the War" – wie der Süden den Krieg gewann.

Der renommierte US-Historiker Dan Carter aus North Carolina, – kein Verwandter –, sitzt gerade an den letzten Seiten seiner Biografie zu diesem US-amerikanischen Enigma: Ein Projekt, das den Historiker schon seit vielen Jahren begleitet. Und der sich bis heute fragt, wie eine ganze Nation sich von diesem Rassisten so hat hinters Licht führen lassen.

"Ich habe bereits Jahre damit zugebracht und es dann immer mal wieder aufgegeben, weil es so schwierig war. Ich meine, dieser Mann ist ein Terrorist, er ist ein Lügner. Die Quellenlage ist schwer. Das FBI hat mehr als 2700 Seiten über ihm zusammengetragen, aber auch das FBI ist im Grunde nicht zuverlässig."

Der Rechtsextremismus, der jetzt überall in der westlichen Welt wieder zu einem wachsenden Problem geworden ist – in den USA hat er eine direkte Linie in den amerikanischen Süden – zur unbewältigt schwelenden Wunde des amerikanischen Bürgerkriegs: den auf Rassenungleichheit beruhenden "oligarchischen Prinzipien der Konföderation". So fasst es die US-Historikerin am "Boston College" Heather Cox-Richardson in ihrem jüngst erschienenen Buch "How the South won the War" – wie der Süden den Krieg gewann.

Weit verbreiteter Hass in den USA: Mitglieder des Ku-Klux-Klans marschieren 1926 die Pennsylvania Avenue in Washington entlang.© picture alliance / Glasshouse Images / Circa Images

Rache und verletzter Stolz speisten eine sogenannte "Lost Cause"-Ideologie – eines zu Unrecht verlorenen Bürgerkriegs, dessen Kampf nie geendet hatte. Diese Ideologie gab es für Asa Carter schon mit der Muttermilch: Sein Familienstammbaum, so der Historiker Dan Carter, war mit Freiheitskämpfern gut behängt: Mit Ur-Großvätern und Ur-Großonkeln, die im amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Tyrannei Washingtons die individuellen States rights verteidigt hätten und damit das Recht auf Sklaverei.

Rassismus war für Asa Carter normaler Alltag. Im nordöstlichen Alabama wurde er 1924 nahe der Kleinstadt Oxford als Sohn eines Milchfarmers geboren.

Rassismus war für Asa Carter normaler Alltag. Im nordöstlichen Alabama wurde er 1924 nahe der Kleinstadt Oxford als Sohn eines Milchfarmers geboren.

"Er war Absolvent einer kleinen hinterwäldlerischer High-School und hatte einen IQ von 135: Der lag weit über dem Durchschnitt. Er war eindeutig sehr intelligent", sagt Dan Carter.

Vom Soldaten zum Antisemiten und Rassisten

An der "John C. Calhoun High School" fiel Carters Mitschülern auch schon sein Darstellertalent auf. Sie prophezeiten ihm im Abschlussjahrbuch, er werde sicher mal ein "Movie Star" werden. Gleich mit 18 Jahren meldete er sich 1942 freiwillig zum Militär. Als "Radiomitarbeiter dritter Klasse" wurde er im Pazifik stationiert. Wie er Freunden erzählte, hatte er nicht gegen die Deutschen kämpfen wollen.

"In den Vereinigten Staaten vergessen wir gerne, wie populär der Faschismus in den 1930ern war. Die amerikanischen Faschisten füllten den Madison Garden in New York mit ihren Anhängern. In Kleinstädten zogen die Braunhemden durch die Straßen. Redner wie Vater Coughlin, der Hitler und den Faschismus unterstützte, waren sehr populär", sagt Laura Browder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sich Carter dem Antisemiten Gerald Smith an: Ehemals Chefpropagandist des Südstaatenrassisten Huey Long aus Louisiana, berühmt für seine nationale Kampagne "Verteile den Wohlstand". Ein Cocktail, der Asa Carter zeitlebens gefiel:

"Viele von denen, die ihn in den 1950er-Jahren kritisierten, dachten, er sei selbst ein Kommunist, weil er ständig über die Konzerne schimpfte, oder über die Eliten, die jüdischen Eliten, oder die schwarzen oder was auch immer, er hatte wirklich diese fast populistische Haltung der Arbeiterklasse, die weiß und christlich sein musste, und die unterdrückt wurde", so Dan Carter.

"In den Vereinigten Staaten vergessen wir gerne, wie populär der Faschismus in den 1930ern war. Die amerikanischen Faschisten füllten den Madison Garden in New York mit ihren Anhängern. In Kleinstädten zogen die Braunhemden durch die Straßen. Redner wie Vater Coughlin, der Hitler und den Faschismus unterstützte, waren sehr populär", sagt Laura Browder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sich Carter dem Antisemiten Gerald Smith an: Ehemals Chefpropagandist des Südstaatenrassisten Huey Long aus Louisiana, berühmt für seine nationale Kampagne "Verteile den Wohlstand". Ein Cocktail, der Asa Carter zeitlebens gefiel:

"Viele von denen, die ihn in den 1950er-Jahren kritisierten, dachten, er sei selbst ein Kommunist, weil er ständig über die Konzerne schimpfte, oder über die Eliten, die jüdischen Eliten, oder die schwarzen oder was auch immer, er hatte wirklich diese fast populistische Haltung der Arbeiterklasse, die weiß und christlich sein musste, und die unterdrückt wurde", so Dan Carter.

Anfang der 50er wurde Carter dann professioneller Rassist: ein zentraler Stratege und Antreiber der rechten Gewaltwelle gegen die Bürgerrechtsbewegung. Für einen privaten Propagandafunk in Birmingham, Alabama, hetzte er, zweimal täglich, fünfmal die Woche, gegen Integration und Gewerkschaften, gegen eine angeblich vom Kommunismus infiltrierte "Civil rights movement". Wegen seines Antisemitismus wurde Carter aber bald schon wieder entlassen.

Und ging dann zu den "White Citizens Councils", weißen Bürgerräten, die sich im Süden der USA gegen die Integration von Schwarzen formierten: Gegen die Grundsatzentscheidung des Obersten US-Gerichtshofs, der 1954 Rassentrennung an US-Schulen für verfassungswidrig erklärt hatte.

Und ging dann zu den "White Citizens Councils", weißen Bürgerräten, die sich im Süden der USA gegen die Integration von Schwarzen formierten: Gegen die Grundsatzentscheidung des Obersten US-Gerichtshofs, der 1954 Rassentrennung an US-Schulen für verfassungswidrig erklärt hatte.

Gründung seiner eigenen KKK-Gruppe

In den Jahren 1948 bis 1965 explodierten in und um Birmingham über 250 afroamerikanische Kirchen, Einfamilienhäuser, jüdische Synagogen. Welche Rolle genau Carter dabei spielte, ist ungeklärt. Er gründete 1956 seine eigene radikalisierte KKK-Splittergruppe: "Der Original Ku-Klux-Klan der Konföderierten", mit nahezu 100 Mitgliedern. In einer von Carter lancierten Kampagne wurde gegen "Dschungel"-Musik gehetzt, die, wie er propagierte, "unsere Kinder verdirbt". Von einer noch brutaleren Gewaltentgleisung seiner KKK-Miliz erzählt der Hollywood-Film "Mississippi Burning".

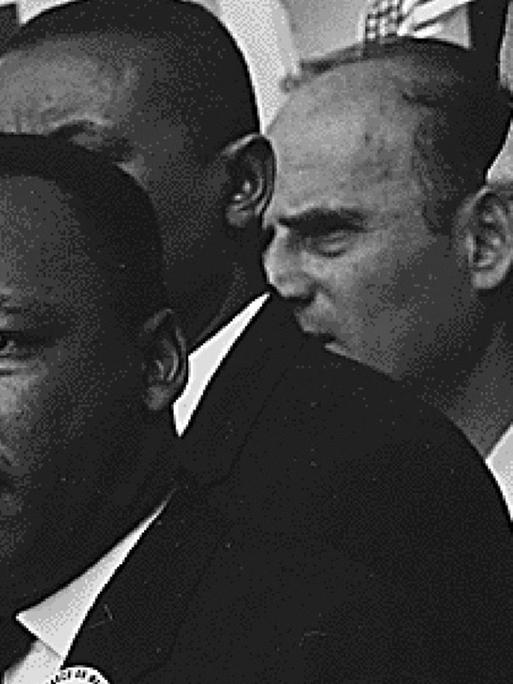

"Seine Klan-Gruppe kastrierte einen Schwarzen, um eine Warnung zu erteilen. Obwohl er dafür nie verurteilt wurde, waren die Zeitungen voll davon. Jeder wusste, es waren Carters Anhänger, die das getan hatten", sagt der Historiker Dan Carter. An der Seite von Alabamas aufsteigendem Rechtspopulisten George Wallace gelang dem getriebenen Ideologen Asa Carter dann Anfang der 60er der Wechsel in die offizielle Politik.

Der konservative Südstaatendemokrat George Wallace gilt in den USA als Erfinder des rechtspopulistischen Ur-Models. Das Wählerprofil, das er mobilisierte, übernahmen später Nixon, Reagan, vor allem Trump. Wallace war allerdings weniger Ideologe als Opportunist. Er hatte bei seinem ersten Gouverneursrennen die Rassenproblematik ignoriert und verloren. Das sollte ihm nicht noch mal passieren: Dafür engagierte er Carter.

"Seine Aufgabe war es, Wallace' Reden Feuer zu geben", so Dan Carter. "Carter war wie Wallace in armen, ländlichen, weißen Verhältnissen aufgewachsen, aber viel geschickter darin, eine Sprache zu kreieren, die die Menschen in ihrem Groll, ihrer Wut, ihrer Frustration ansprach."

"Seine Klan-Gruppe kastrierte einen Schwarzen, um eine Warnung zu erteilen. Obwohl er dafür nie verurteilt wurde, waren die Zeitungen voll davon. Jeder wusste, es waren Carters Anhänger, die das getan hatten", sagt der Historiker Dan Carter. An der Seite von Alabamas aufsteigendem Rechtspopulisten George Wallace gelang dem getriebenen Ideologen Asa Carter dann Anfang der 60er der Wechsel in die offizielle Politik.

Der konservative Südstaatendemokrat George Wallace gilt in den USA als Erfinder des rechtspopulistischen Ur-Models. Das Wählerprofil, das er mobilisierte, übernahmen später Nixon, Reagan, vor allem Trump. Wallace war allerdings weniger Ideologe als Opportunist. Er hatte bei seinem ersten Gouverneursrennen die Rassenproblematik ignoriert und verloren. Das sollte ihm nicht noch mal passieren: Dafür engagierte er Carter.

"Seine Aufgabe war es, Wallace' Reden Feuer zu geben", so Dan Carter. "Carter war wie Wallace in armen, ländlichen, weißen Verhältnissen aufgewachsen, aber viel geschickter darin, eine Sprache zu kreieren, die die Menschen in ihrem Groll, ihrer Wut, ihrer Frustration ansprach."

Die ultimative Kampfansage

Er konnte, wie es hieß, mit ein paar Schachteln Zigaretten und einer Flasche Whiskey alles schreiben. Die Amtseinführungsrede, die Carter dem frisch gewählten Gouverneur Wallace im Januar 1963 schrieb, ist historisch geworden: Es war eine ultimative Kampfansage: Ihre letzte Zeile nahezu eins zu eins aus dem Handbuch des Ku-Klux-Klans entnommen. Hier eine Aufnahme des Alabama Department of Archives & History:

"Rassentrennung heute, Rassentrennung morgen, Rassentrennung für immer", grölte Wallace in Montgomery auf den Stufen von Alabamas Abgeordnetenhaus in die jubelnde Menge. "Der Tyrannei den Fehdehandschuh vor die Füße werfen." Gemeint war, wie bei Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861, die US-Bundesregierung.

Einige Monate später postierte sich Wallace in der Tür der University of Alabama in Birmingham, um die Einschreibung afroamerikanischer Studenten höchstpersönlich zu blockieren. Die Aktion schlug Wellen bis nach Washington. US-Präsident John F. Kennedy hielt noch am gleichen Abend eine mahnende Sonderansprache aus dem Weißen Haus:

Das Script zur Wallace-Show stammte von Asa Carter: Sein Name durfte allerdings nirgends auftauchen. Er erhielt sein Gehalt umständlich über geheime Mittelsmänner, so der Historiker Dan Carter, der 1995 die führende Wallace-Biografie "The Politics of Rage" publizierte. Als Wallace Ende der 60er mit seiner Anti-Integrationspolitik ein zweites Mal für das Amt des US-Präsidenten kandidierte, hatte sich sein Ton geändert.

"Er war immer noch ultrakonservativ. Er sprach über ´Bussing` und so weiter. Aber nach 1970 war von Wallace keine auch nur halbwegs rassistische Äußerung zu hören. Er war ein perfektes Beispiel für die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen. Und das war ein Problem für Asa Carter", sagt Dan Carter.

Zwischen den beiden kam es zum Bruch. Carter warf Wallace vor, sich an die Liberals verkauft zu haben: ein "Coward", ein Feigling zu sein. Er stünde nicht mehr zu seinen Ansichten. 1970 trat Carter sogar selbst für Alabamas Gouverneursposten an – gegen Wallace: Er verlor hoffnungslos. Damals trank er schon so viel, dass Freunde um seinen Verstand fürchteten.

"1971/1972 gründete er eine weiße Kommune, in der sich Weiße aus der Gesellschaft zurückziehen sollten, um sich vor der Kontamination durch Schwarze zu schützen", erzählt Dan Carter. Das Projekt scheiterte. Es waren die letzten Szenen, bevor er untertauchte und sich neu erfand.

Einige Monate später postierte sich Wallace in der Tür der University of Alabama in Birmingham, um die Einschreibung afroamerikanischer Studenten höchstpersönlich zu blockieren. Die Aktion schlug Wellen bis nach Washington. US-Präsident John F. Kennedy hielt noch am gleichen Abend eine mahnende Sonderansprache aus dem Weißen Haus:

Das Script zur Wallace-Show stammte von Asa Carter: Sein Name durfte allerdings nirgends auftauchen. Er erhielt sein Gehalt umständlich über geheime Mittelsmänner, so der Historiker Dan Carter, der 1995 die führende Wallace-Biografie "The Politics of Rage" publizierte. Als Wallace Ende der 60er mit seiner Anti-Integrationspolitik ein zweites Mal für das Amt des US-Präsidenten kandidierte, hatte sich sein Ton geändert.

"Er war immer noch ultrakonservativ. Er sprach über ´Bussing` und so weiter. Aber nach 1970 war von Wallace keine auch nur halbwegs rassistische Äußerung zu hören. Er war ein perfektes Beispiel für die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen. Und das war ein Problem für Asa Carter", sagt Dan Carter.

Zwischen den beiden kam es zum Bruch. Carter warf Wallace vor, sich an die Liberals verkauft zu haben: ein "Coward", ein Feigling zu sein. Er stünde nicht mehr zu seinen Ansichten. 1970 trat Carter sogar selbst für Alabamas Gouverneursposten an – gegen Wallace: Er verlor hoffnungslos. Damals trank er schon so viel, dass Freunde um seinen Verstand fürchteten.

"1971/1972 gründete er eine weiße Kommune, in der sich Weiße aus der Gesellschaft zurückziehen sollten, um sich vor der Kontamination durch Schwarze zu schützen", erzählt Dan Carter. Das Projekt scheiterte. Es waren die letzten Szenen, bevor er untertauchte und sich neu erfand.

"Rassentrennung heute, Rassentrennung morgen, Rassentrennung für immer." Die Antrittsrede für George Wallace, hier 1968 in Detroit, schrieb Asa E. Carter. © picture alliance / AP Photo / Preston Stroup

Carter kehrt als Schauspieler zurück

Gone to Texas, "GTT" – hatten nach dem Bürgerkrieg die Südstaatler, die in den Westen geflohen waren, an ihre zurückgelassenen Häuser geschrieben: Diese Verlagerung der Südstaatenkultur nach Westen, wie jetzt die US-Historikerin Heather Cox-Richardson in ihrem Buch schreibt, sicherte deren Fortwirken in einem "modern American conservatism", mit freiheitsliebenden Cowboy-Republikanern wie Barry Goldwater und Roland Reagan. Statt Pionier-Cowboy spielte Carter aber die Variante des US-amerikanischen Ureinwohners.

"Amerikaner haben ja eine lange Geschichte der Romantisierung amerikanischer Ureinwohner. Sogar Eugeniker lieben Amerikas Ureinwohner. In ihnen sehen sie die reine Rasse der Menschheit. Hitlers Rassentheoretiker schrieb 1930 eine gefälschte Autobiografie über American Indians. An die Geschichte ließ sich leicht anknüpfen", sagt Laura Browder.

In seinem Western "The Rebell Outlaw Josey Wales" hat Carter das "Gone to Texas"-Phänomen mit allen propagandistischen Untertönen verarbeitet: Die Bösewichte sind bei ihm ausschließlich die Nordstaatler, die den Südstaatlern ihre Identität, ihre weiße Art zu leben, geraubt hätten.

Und so wie der Rebell Josey Wales vor den gewissenlosen Killern der Unionstruppen in den Wilden Westen floh und dort zum Regierungs-hassenden Outlaw wurde, ist 100 Jahre später dann sozusagen Carter in eine neue Existenz geflohen und im Tarngewand des indianischen Ureinwohners "Outlaw" geworden.

"Er wusste nur zu gut um die politische Dimension. Die Indianer repräsentierten für ihn die Südstaatler. Sie waren brutal behandelt worden, ihr Land, ihre Kultur hatte man ihnen weggenommen. Sie in einem Roman als die Guten darzustellen, war deutlich einfacher, als in einer ähnlichen Handlung weiße Südstaatler zu porträtieren", sagt Dan Carter.

"Amerikaner haben ja eine lange Geschichte der Romantisierung amerikanischer Ureinwohner. Sogar Eugeniker lieben Amerikas Ureinwohner. In ihnen sehen sie die reine Rasse der Menschheit. Hitlers Rassentheoretiker schrieb 1930 eine gefälschte Autobiografie über American Indians. An die Geschichte ließ sich leicht anknüpfen", sagt Laura Browder.

In seinem Western "The Rebell Outlaw Josey Wales" hat Carter das "Gone to Texas"-Phänomen mit allen propagandistischen Untertönen verarbeitet: Die Bösewichte sind bei ihm ausschließlich die Nordstaatler, die den Südstaatlern ihre Identität, ihre weiße Art zu leben, geraubt hätten.

Und so wie der Rebell Josey Wales vor den gewissenlosen Killern der Unionstruppen in den Wilden Westen floh und dort zum Regierungs-hassenden Outlaw wurde, ist 100 Jahre später dann sozusagen Carter in eine neue Existenz geflohen und im Tarngewand des indianischen Ureinwohners "Outlaw" geworden.

"Er wusste nur zu gut um die politische Dimension. Die Indianer repräsentierten für ihn die Südstaatler. Sie waren brutal behandelt worden, ihr Land, ihre Kultur hatte man ihnen weggenommen. Sie in einem Roman als die Guten darzustellen, war deutlich einfacher, als in einer ähnlichen Handlung weiße Südstaatler zu porträtieren", sagt Dan Carter.

Sein Schreibtalent half ihm

Die Ambition, Schriftsteller zu werden, hat Carter wohl auch immer schon begleitet. Sein Talent war jedenfalls keine Neuerfindung.

"Er hatte eine Art Hybris an sich. Als er seinem jüngeren Bruder erzählte, er werde Schriftsteller werden, und der begeistert meinte: Du wirst sicher ein Louis L'Amour oder ein Mickey Spillane, hatte Carter wütend geantwortet: ´Nicht so ein Schriftsteller. Ich werde Hemingway.`", erklärt Dan Carter.

Sein Märchen "Little Tree", das er 1976 veröffentlichte, ist temporeich, poetisch, auch witzig und reflektiert geschrieben. Sein Rassismus scheint gänzlich ausgeblendet. Für den Yale-Literaturwissenschaftler Christopher Miller, der gerade zu ethnischen Identitätsschwindeleien in der Literatur das Buch "Impostors" veröffentlicht hat, ist "Little Tree" einer der schockierendsten Fälle: und auch ein aktuelles Lehrstück.

"Einer der beunruhigenden Aspekte ist, insbesondere im Licht der jüngsten US-Geschichte, dass Wahrheit offenbar nicht den Wert hat, den viele Menschen ihr zuschreiben. Es werden lieber Geschichten gehört, die man hören will."

Eine vielleicht auch kulturelle Eigenart: Die Begeisterung für Showmen, Entertainer und Selbsterfinder scheint der US-Nation in die Wiege gelegt: ein Bedürfnis, glauben zu wollen. Die nationalen Ideale sind so hochgehängt, eben der Glaube an eine US-amerikanische Sonderstellung, dass hochstapelnde "Con-men" – wie in den USA solche Schwindler genannt werden, zum nationalen Gesamtpaket gehören. "Make the world a better Place".

Damit lässt sich in den USA alles verkaufen, und so lehrt es in Carters Novelle auch "Litte Trees" Großmutter, "Granma", ihren kleinen Enkel:

"Sobald Dir etwas Gutes im Leben begegnet, suche Dir jemanden, um es zu teilen. So gelangt das Gute in die Welt."

"Er hatte eine Art Hybris an sich. Als er seinem jüngeren Bruder erzählte, er werde Schriftsteller werden, und der begeistert meinte: Du wirst sicher ein Louis L'Amour oder ein Mickey Spillane, hatte Carter wütend geantwortet: ´Nicht so ein Schriftsteller. Ich werde Hemingway.`", erklärt Dan Carter.

Sein Märchen "Little Tree", das er 1976 veröffentlichte, ist temporeich, poetisch, auch witzig und reflektiert geschrieben. Sein Rassismus scheint gänzlich ausgeblendet. Für den Yale-Literaturwissenschaftler Christopher Miller, der gerade zu ethnischen Identitätsschwindeleien in der Literatur das Buch "Impostors" veröffentlicht hat, ist "Little Tree" einer der schockierendsten Fälle: und auch ein aktuelles Lehrstück.

"Einer der beunruhigenden Aspekte ist, insbesondere im Licht der jüngsten US-Geschichte, dass Wahrheit offenbar nicht den Wert hat, den viele Menschen ihr zuschreiben. Es werden lieber Geschichten gehört, die man hören will."

Eine vielleicht auch kulturelle Eigenart: Die Begeisterung für Showmen, Entertainer und Selbsterfinder scheint der US-Nation in die Wiege gelegt: ein Bedürfnis, glauben zu wollen. Die nationalen Ideale sind so hochgehängt, eben der Glaube an eine US-amerikanische Sonderstellung, dass hochstapelnde "Con-men" – wie in den USA solche Schwindler genannt werden, zum nationalen Gesamtpaket gehören. "Make the world a better Place".

Damit lässt sich in den USA alles verkaufen, und so lehrt es in Carters Novelle auch "Litte Trees" Großmutter, "Granma", ihren kleinen Enkel:

"Sobald Dir etwas Gutes im Leben begegnet, suche Dir jemanden, um es zu teilen. So gelangt das Gute in die Welt."

"Little Tree" ist bis heute ein Verkaufsschlager

Die Novelle "Little Tree" hat sich mit ihrem süßlich verpackten Regierungshass bis heute 1,7 Millionen Mal verkauft.

"Es wird immer noch verlegt, und wer es kauft, findet auf dem Buchumschlag keinen Hinweis, der einem die ganze Story erzählt", sagt ChrisMiller.

Den eigentlichen Erfolg hat Carter allerdings nicht mehr miterlebt. Er stirbt bereits 1979, auf dem Höhepunkt seiner Autorenkarriere, als er ein Drehbuch, eine Adaption von "Little Tree" fürs Theater schreibt. Die Rechte hatte Mitte der 80er seine ihm bis zum Schluss treu ergebene Agentin Eleanor Friede, berühmt als Entdeckerin des Weltbestsellers bzw. der Erzählung "Die Möwe Jonathan", an die University Press of New Mexico verkauft.

In der Taschenbuchausgabe war der Verkauf wieder hochgeschnellt, ganz ohne Werbung wurde "Little Tree" ein Hit in vielen Reservaten, zum politisch korrekten Multikulti-Lesestoff an Schulen und Colleges, eine spirituelle Feel-Good-Lektüre, so Laura Browder.

"Als es wieder neu aufgelegt wurde, hatte die New-Age-Bewegung ihren Höhepunkt. Schamanen waren überall."

US-Amerikas unabhängige Buchhändler zeichneten "Little Tree" 1991 sogar als ihr Lieblingsbuch aus. Und im Sommer desselben Jahres war diese vermeintliche "true story" dann die Nummer 1 auf der New York Times Bestseller-Liste: US-Amerikas bestverkauftes Non-Fiction-Buch. 14 Wochen lang hielt es sich auf den vorderen Plätzen.

"Es wird immer noch verlegt, und wer es kauft, findet auf dem Buchumschlag keinen Hinweis, der einem die ganze Story erzählt", sagt ChrisMiller.

Den eigentlichen Erfolg hat Carter allerdings nicht mehr miterlebt. Er stirbt bereits 1979, auf dem Höhepunkt seiner Autorenkarriere, als er ein Drehbuch, eine Adaption von "Little Tree" fürs Theater schreibt. Die Rechte hatte Mitte der 80er seine ihm bis zum Schluss treu ergebene Agentin Eleanor Friede, berühmt als Entdeckerin des Weltbestsellers bzw. der Erzählung "Die Möwe Jonathan", an die University Press of New Mexico verkauft.

In der Taschenbuchausgabe war der Verkauf wieder hochgeschnellt, ganz ohne Werbung wurde "Little Tree" ein Hit in vielen Reservaten, zum politisch korrekten Multikulti-Lesestoff an Schulen und Colleges, eine spirituelle Feel-Good-Lektüre, so Laura Browder.

"Als es wieder neu aufgelegt wurde, hatte die New-Age-Bewegung ihren Höhepunkt. Schamanen waren überall."

US-Amerikas unabhängige Buchhändler zeichneten "Little Tree" 1991 sogar als ihr Lieblingsbuch aus. Und im Sommer desselben Jahres war diese vermeintliche "true story" dann die Nummer 1 auf der New York Times Bestseller-Liste: US-Amerikas bestverkauftes Non-Fiction-Buch. 14 Wochen lang hielt es sich auf den vorderen Plätzen.

Auch Steven Spielberg war an der Geschichte interessiert

Bei Carters Witwe, die eisernes Schweigen bewahrte, sollen über 20 Verfilmungsangebote eingetroffen sein, auch von Steven Spielberg.

"Es gibt diese faszinierende Verbindung zwischen links und rechts. Rechts in dem Sinne, dass wir am Ende der Reagan-Ära auf dem Höhepunkt der Anti-Regierungshaltung waren. Die Ansichten wurden auch von der Linken geteilt: nach Reagan, George Bush, dem ersten Golfkrieg. Es war kein Zufall, dass das Buch 1991 die Nummer 1 auf der Bestsellerliste war", sagt Laura Browder.

In den Verkaufs- und Begeisterungshype platzte im Oktober 1991 Dan Carters "New York Times"-Artikel "The Transformation of a Klansman": In dem enthüllte der Historiker, um wen es sich bei dem vermeintlich feinfühligen Ureinwohnerautoren Forrest Carter eigentlich handelte. Dan Carter stellte die bis heute aktuelle Frage: Warum lassen wir uns so leicht täuschen?

"Er nennt sich Forrest Carter, weil sein größter Held Nathaniel Bedford Forrest war, General der Konföderierten und Gründer des Ku-Klux-Klans nach dem Bürgerkrieg. Edgar Allan Poe schrieb die wunderbare Kurzgeschichte – "Der gestohlene Brief": Der war der Schlüssel zum ganzen Geheimnis und jeder suchte danach, und er lag die ganze Zeit oben auf dem Berg in Sichtweite. Dasselbe gilt für Asa Carter, es war seine Art den New Yorker Intellektuellen die Nase zu zeigen, und doch sah es niemand und griff es niemand auf", sagt Dan Carter.

Die New York Times wies dem Bestseller nach der Offenlegung eine neue Kategorie zu. "Little Tree" lief nun nicht mehr als "true story" – als Autobiografie, sondern eben als Fiktion.

Seine Agentin Eleanor Friede beschwichtigte sogar noch den Skandal: Wer so etwas Schönes geschrieben habe, könne doch nicht für Wallace gearbeitet haben. Selbst Clint Eastwood schaltete sich ein.

"Er schrieb als Antwort auf meinen Artikel, ich litte an Autoren-Neid", erzählt Dan Carter.

US-Amerikas Literaturpäpstin Oprah Winfrey listete die Novelle noch bis 2007 als Empfehlung auf ihrer Website. Eine "schöne Geschichte" sei es, deren Autor leider "diese andere Seite" habe.

"Es gibt diese faszinierende Verbindung zwischen links und rechts. Rechts in dem Sinne, dass wir am Ende der Reagan-Ära auf dem Höhepunkt der Anti-Regierungshaltung waren. Die Ansichten wurden auch von der Linken geteilt: nach Reagan, George Bush, dem ersten Golfkrieg. Es war kein Zufall, dass das Buch 1991 die Nummer 1 auf der Bestsellerliste war", sagt Laura Browder.

In den Verkaufs- und Begeisterungshype platzte im Oktober 1991 Dan Carters "New York Times"-Artikel "The Transformation of a Klansman": In dem enthüllte der Historiker, um wen es sich bei dem vermeintlich feinfühligen Ureinwohnerautoren Forrest Carter eigentlich handelte. Dan Carter stellte die bis heute aktuelle Frage: Warum lassen wir uns so leicht täuschen?

"Er nennt sich Forrest Carter, weil sein größter Held Nathaniel Bedford Forrest war, General der Konföderierten und Gründer des Ku-Klux-Klans nach dem Bürgerkrieg. Edgar Allan Poe schrieb die wunderbare Kurzgeschichte – "Der gestohlene Brief": Der war der Schlüssel zum ganzen Geheimnis und jeder suchte danach, und er lag die ganze Zeit oben auf dem Berg in Sichtweite. Dasselbe gilt für Asa Carter, es war seine Art den New Yorker Intellektuellen die Nase zu zeigen, und doch sah es niemand und griff es niemand auf", sagt Dan Carter.

Die New York Times wies dem Bestseller nach der Offenlegung eine neue Kategorie zu. "Little Tree" lief nun nicht mehr als "true story" – als Autobiografie, sondern eben als Fiktion.

Seine Agentin Eleanor Friede beschwichtigte sogar noch den Skandal: Wer so etwas Schönes geschrieben habe, könne doch nicht für Wallace gearbeitet haben. Selbst Clint Eastwood schaltete sich ein.

"Er schrieb als Antwort auf meinen Artikel, ich litte an Autoren-Neid", erzählt Dan Carter.

US-Amerikas Literaturpäpstin Oprah Winfrey listete die Novelle noch bis 2007 als Empfehlung auf ihrer Website. Eine "schöne Geschichte" sei es, deren Autor leider "diese andere Seite" habe.

Reinwaschung eines Rassisten und Hochstaplers?

Hollywood-Regisseur Richard Friedenberg verfilmte die Novelle 1997. Friedenberg interpretierte "Little Tree" als Carters große Entschuldigung für sein erstes Leben. Eine so menschliche Geschichte schien sich kein Rassist ausgedacht haben zu können, beziehungsweise nur ein Bekehrter.

Asa Carter hat sich nie erklärt.

Die, die ihn als Forrest Carter erlebten und kannten, vermochten ihn kaum als Hasser zu sehen. Liebevoll sei er gewesen, wie ein großes Kind aufgetreten. Als ruhig, empathisch und freundlich wurde er beschrieben. Bei Abendessen habe er Kriegstänze vorgeführt und tolle Geschichten erzählt.

"Er hat viel Zeit und Energie aufgewandt, um eine falsche Person zu erschaffen. Aber er war es ja gewohnt. In den 50er-Jahren, als er seine eigene Klan-Gruppe hatte, arbeitete er noch mit dem, Zitat: ´respektablen weißen Bürgerrat´ zusammen. Er führte ein Doppelleben. Nachts war er Klans-Mann, tagsüber als Organisator des Bürgerrats in Anzug und Krawatte tätig", sagt Dan Carter.

Allein durch Ahnung – die Gefühle und Gedanken der anderen lesen und bedienen. Das haben Hochstapler und Propagandisten miteinander gemein.

Insofern ist auch "Little Tree" ein kleines Meisterwerk. Auf jeden Fall, sagt Laura Browder.

"Viele, auch in Reservaten der Ureinwohner, lieben `Little Tree` bis heute. Ich selbst kann es nicht ertragen: Man sieht ihn förmlich, wie er hier seine Schachfiguren bewegt und diese Cherokee-Welt erfindet und Stereotypen anzapft, wie die tiefe Verbundenheit der American Indians mit der Mutter Erde."

Die gefällt auch Öko-Neonazis. Eine Art eigener Stamm war für diesen Manipulator und "White Nationalist" wohl auch die weiße Südstaatenkultur:

"Er hat alle reingelegt. Eine seiner beiden Agentinnen meinte: Wie jeder gute Hochstapler wusste er genau, welche Knöpfe zu drücken waren", so Dan Carter.

Selbst sein Sterben schien am Ende noch einem Skript zu folgen – allerdings ohne Happy End. Er war auf dem Weg nach Hollywood, um die Verfilmung seiner dritten Novelle zu besprechen, die der US-Western-König Larry McMurty als eine "Ilias des Südwestens" gepriesen hat. Am 7. Juni 1979 tauchte Asa Carter besoffen bei seinem Sohn auf, dem er in Abilene, Texas, eine Tankstelle gekauft hatte. 54 Jahre war er alt.

"Es war sicher kein Mord. Es war nur eine betrunkene Schlägerei. Sein Sohn schlug ihm an die Kehle, so die Autopsie. Es wurde keine Anklage erhoben oder so. Nachdem es passiert war, entschied die Staatsanwaltschaft – wie sie in Texas sagen, es war ein fairer Faustkampf", erzählt Dan Carter.

Und auch seine Beerdigung wurde eine eigene Erzählung. "Calhoun County" in Alabama meinten sich viele zu erinnern, es hätte damals zwei Beerdigungsfeiern gegeben. Erst hätte die Familie den Künstler und Halb-Cherokee Forrest Carter zu Grabe getragen. Dann, eine Stunde später, erzählt in dem Dokumentarfilm "The Reconstruction of Asa Carter" der Journalist Wayne Greenhaw, sei seine Familie an die Grabstätte auf dem kleinen Friedhof in Anniston zurückgekehrt. Diesmal ohne Medizinmann und Hollywood-Prominenz. Selbst der Grabstein sei ausgewechselt worden. Auf rosafarbenem Granit stand nun – Asa Earl Carter.

Asa Carter hat sich nie erklärt.

Die, die ihn als Forrest Carter erlebten und kannten, vermochten ihn kaum als Hasser zu sehen. Liebevoll sei er gewesen, wie ein großes Kind aufgetreten. Als ruhig, empathisch und freundlich wurde er beschrieben. Bei Abendessen habe er Kriegstänze vorgeführt und tolle Geschichten erzählt.

"Er hat viel Zeit und Energie aufgewandt, um eine falsche Person zu erschaffen. Aber er war es ja gewohnt. In den 50er-Jahren, als er seine eigene Klan-Gruppe hatte, arbeitete er noch mit dem, Zitat: ´respektablen weißen Bürgerrat´ zusammen. Er führte ein Doppelleben. Nachts war er Klans-Mann, tagsüber als Organisator des Bürgerrats in Anzug und Krawatte tätig", sagt Dan Carter.

Allein durch Ahnung – die Gefühle und Gedanken der anderen lesen und bedienen. Das haben Hochstapler und Propagandisten miteinander gemein.

Insofern ist auch "Little Tree" ein kleines Meisterwerk. Auf jeden Fall, sagt Laura Browder.

"Viele, auch in Reservaten der Ureinwohner, lieben `Little Tree` bis heute. Ich selbst kann es nicht ertragen: Man sieht ihn förmlich, wie er hier seine Schachfiguren bewegt und diese Cherokee-Welt erfindet und Stereotypen anzapft, wie die tiefe Verbundenheit der American Indians mit der Mutter Erde."

Die gefällt auch Öko-Neonazis. Eine Art eigener Stamm war für diesen Manipulator und "White Nationalist" wohl auch die weiße Südstaatenkultur:

"Er hat alle reingelegt. Eine seiner beiden Agentinnen meinte: Wie jeder gute Hochstapler wusste er genau, welche Knöpfe zu drücken waren", so Dan Carter.

Selbst sein Sterben schien am Ende noch einem Skript zu folgen – allerdings ohne Happy End. Er war auf dem Weg nach Hollywood, um die Verfilmung seiner dritten Novelle zu besprechen, die der US-Western-König Larry McMurty als eine "Ilias des Südwestens" gepriesen hat. Am 7. Juni 1979 tauchte Asa Carter besoffen bei seinem Sohn auf, dem er in Abilene, Texas, eine Tankstelle gekauft hatte. 54 Jahre war er alt.

"Es war sicher kein Mord. Es war nur eine betrunkene Schlägerei. Sein Sohn schlug ihm an die Kehle, so die Autopsie. Es wurde keine Anklage erhoben oder so. Nachdem es passiert war, entschied die Staatsanwaltschaft – wie sie in Texas sagen, es war ein fairer Faustkampf", erzählt Dan Carter.

Und auch seine Beerdigung wurde eine eigene Erzählung. "Calhoun County" in Alabama meinten sich viele zu erinnern, es hätte damals zwei Beerdigungsfeiern gegeben. Erst hätte die Familie den Künstler und Halb-Cherokee Forrest Carter zu Grabe getragen. Dann, eine Stunde später, erzählt in dem Dokumentarfilm "The Reconstruction of Asa Carter" der Journalist Wayne Greenhaw, sei seine Familie an die Grabstätte auf dem kleinen Friedhof in Anniston zurückgekehrt. Diesmal ohne Medizinmann und Hollywood-Prominenz. Selbst der Grabstein sei ausgewechselt worden. Auf rosafarbenem Granit stand nun – Asa Earl Carter.