Im wilden Süden der Philippinen

Im Südosten der Philippinen schwelt seit Jahrzehnten ein blutiger Konflikt zwischen der muslimischen Minderheit, ansässigen Bergvölkern und der Zentralregierung. Es geht um Autonomierechte und um rohstoffreiches Land.

Cotabato City, die größte Stadt im Südwesten der philippinischen Insel Mindanao. Von den vier Minaretten der 2011 eingeweihten Goldenen Moschee ertönt der Ruf zum Gebet. Hier, im zu 90 Prozent von Muslimen bewohnten Südwesten der Philippinen, herrsche bis heute Krieg, sagt in einem türkisfarben getünchten Büropavillon Fardju Indin, Mitarbeiter des "Netzwerks der Bangsamoro-Zivilgesellschaft". Ausländer würden entführt und geköpft; auf den Inseln des Sulu-Archipels führten Soldaten Krieg gegen die Extremistenorganisation Abu Sayyaf.

"Es gibt viele Soldaten auf der Insel Jolo. Jeden Abend hört man ihre Geschütze; und am Morgen sieht man Hubschrauber, die über dem Bergwald Bomben abwerfen. 70 Abu Sayyaf-Kämpfer seien allein in den letzten Tagen getötet worden; berichten unsere Beobachter. Vor der Insel patrouilliert die Marine; und inzwischen neun Bataillone durchkämmen die Insel auf der Suche nach Rebellen."

Ein ganz anderer Krieg tobt im Norden Mindanaos: An der Küste der Provinz Surigao del Norte, außerhalb der Stadt Claver, zerfressen hunderte Bagger in Tag- und Nachtschicht eine unmittelbar am Meer gelegene Bergkette, die die Ureinwohner Pulanglupa nennen.

"Jetzt können wir keine Landwirtschaft mehr betreiben"

Im Dorf Punta Nagra bei Claver hat die Taganito Mining Corporation 500 einstigen Bergbewohnern vom Volk der Mamanwa Fertighäuser errichtet. Männer wie Frauen mit von Alkohol getrübten Augen sitzen vor ihren Türen; Horod Buclas, der Stammesälteste, erzählt von früher:

"Früher, als wir noch in den Bergen lebten, pflanzten wir auf dem Land unsere Ahnen Süßkartoffeln und Maniok, Bananen und Hochlandreis. Und wenn jemand ein Warzenschwein erlegte, teilte er es mit allen Nachbarn. Vor 20 Jahren aber kamen Soldaten und zwangen uns, unsere Häuser zu verlassen. Jahrelang lebten wir in Lagern, bis uns die Taganito Mining Corporation diese Häuser baute. Gute Häuser, das gebe ich zu. Aber jetzt können wir keine Landwirtschaft mehr betreiben und auch nicht jagen."

Mindanao: nach Luzon, die zweitgrößte Insel der Philippinen. Auf etwas mehr als der Fläche Österreichs leben 21 Millionen Menschen; auf den kleinen Inseln des weiter südwestlich gelegenen Sulu-Archipels einige hunderttausend. Eine Region, in der Moscheen schon vor über tausend Jahren gebaut wurden; im 15. Jahrhundert entstanden mehrere Sultanate.

Den spanischen Kolonialherren gelang es nie, Mindanao und die Sulu-Inseln zu kontrollieren. Erst die USA, die 1898 die Philippinen übernahmen, eroberten den Süden. Und sie verteilten auf Mindanao großzügig Land an christliche Siedler von anderen Inseln und an internationale Agrarkonzerne.

"Die brannten Moscheen und Koranschulen nieder"

Die rund 20 Völker der Ureinwohner, die so genannten Lumad, wurden in die Berge zurückgedrängt; die – von den Spaniern Moros genannten – Muslime der Küstenregionen versuchten, den Eindringlingen zu trotzen. Immer wieder kam es zu bewaffneten Zusammenstößen. Die Spannungen verschärften sich, als mit der Unabhängigkeit der Philippinen 1946 immer mehr gutes Land an christliche Siedler vergeben wurde. Die Moros wurden zur Minderheit – von heute gerade noch 20 Prozent. Ende der 60er-Jahre begann, mit der Gründung der Nationalen Befreiungsfront der Moros, MNLF, ihr bewaffneter Widerstand; die Siedler wiederum mobilisierten, unterstützt von Manila, die sogenannte Ilaga, berichtet Ghadzali Jaafar.

"Das war eine von der Regierung unterstützte Organisation christlicher Siedler aus der Insel Luzon und den Visayas-Inseln. Die brannten hier Häuser, Moscheen und Koranschulen der Muslime nieder. Und sie verübten Massaker. Das veranlasste uns, bewaffnet gegen die Siedler zu kämpfen. Und auf dem Höhepunkt des Kampfes, in den 1970er-Jahren, überrannten wir beinahe Cotabato City."

Jaafar, ein drahtiger Mann um die 70, ist Vizechef der Islamischen Befreiungsfront der Muslime, MILF. Die spaltete sich Ende der 70er-Jahre von der MNLF ab. 120.000 Menschenleben habe dieser Bürgerkrieg bis heute gefordert, berichtet der Kriegsveteran.

Auf Jaafars Palmöl-Farm außerhalb von Cotabato City wimmelt es von schwer bewaffneten Wachtposten. Aus den Fenstern seines Wohnhauses ragen Läufe von Maschinengewehren. Über 40 Jahre, berichtet der Veteran, lösten militärische Zusammenstöße und Friedensverhandlungen einander ab. Ein 1996 zwischen Regierung und MNLF geschlossener Friede wurde von der MILF boykottiert. 2010 jedoch versprach der damalige Präsident Benigno Aquino den Muslimen echte Selbstbestimmung in einer Region von 12.000 Quadratkilometern auf Mindanao und dem Sulu-Archipel.

Wenn niemand Lösegeld zahlt, werden die Gefangenen geköpft

Ein 2014 geschlossenes Friedensabkommen zwischen Regierung und MILF jedoch scheiterte im Kongress, als einmal mehr lokale Polizei- und MILF-Einheiten aneinander gerieten. Auf der Basis des Abkommens jedoch will nun der neue Präsident, Rodrigo Duterte, endgültig Frieden schaffen auf seiner Heimatinsel Mindanao. So rabiat, wie Duterte gegen Drogenkriminelle vorgeht, so entschlossen zwingt er Bürgerkriegsgegner an den Verhandlungstisch.

"Und so erheben sich am 7. November 2016 im Malacanang, dem Präsidentenpalast in Manila, christliche wie muslimische Würdenträger zum Friedensgebet."

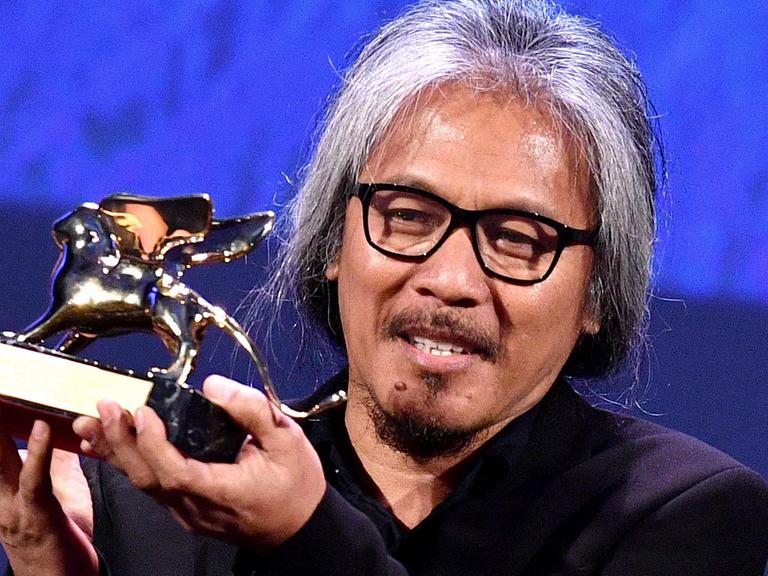

Der philippinische Präsident Duterte hält im Juli 2016 eine Rede an die Nation.© AFP / Ted Aljibe

Präsident Duterte bittet Allah um Frieden und unterschreibt, gemeinsam mit Vertretern der MILF, die Gründungsurkunde der Bangsamoro-Übergangskommission. Diese Kommission soll eine Verfassung ausarbeiten für die Autonome Region der Muslime im Süden.

Derweil kämpfen kleinere Gruppen militanter Rebellen weiter. Insbesondere islamistische Extremisten, Piraten und Banditen, die unter dem Namen Abu Sayyaf, Träger des Schwertes, operieren. Sie sind vor allem auf den Sulu-Inseln aktiv, wo traditionell jeder Mann Waffen trägt. Immer wieder werden hier Fischer aus dem benachbarten Malaysia oder unvorsichtige Touristen entführt; und wenn niemand Lösegeld zahlt, werden sie geköpft.

Abu Sayyaf habe Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat, berichten die muslimische Bürgerrechtler Fardju Indin und Nash Binasing. Beide sind auf Jolo, der größten Insel des Sulu-Archipels, aufgewachsen; für das Netzwerk CBCS beobachten sie die Konfliktsituation dort.

"Einen Teil seiner Kämpfer rekrutiert Abu Sayyaf an Universitäten und Madrassas, Koranschulen. Dazu kommen Kriminelle, die aus der Stadt in die Berge geflohen sind. Von neuen Abu Sayyaf-Mitgliedern werden dann unverzüglich Fotos und Videos aufgenommen und ins Internet gestellt. Will dann jemand aussteigen, sagt man ihm: 'Du kannst nicht zurück in die Stadt, weil die Polizei dich sucht. Sie hat dein Bild im Internet gesehen.'"

Ein Leben in steter Sorge

Im August 2016 kündigte Präsident Duterte die endgültige Vernichtung von Abu Sayyaf an. Er stationierte 20.000 Soldaten auf Jolo und verhängte eine Seeblockade.

Wie in der Stadt Jolo leben auch in Cotabato City zehntausende Vertriebene – im Stadtteil Tongki zum Beispiel, kurz vor der Mündung des Rio Grande de Mindanao in den Pazifik. Auf Stelzen in müllbedecktem Sumpf stehen wacklige Vorschläge aus Brettern und Wellblech, behängt mit trocknender Wäsche; von offenen Feuerstellen steigt beißender Qualm auf; dazwischen kriechen Kleinkinder umher. Die frühere Bäuerin Sohak Estman ist hier alt geworden.

"Wir alle hier in Tongki sind Vertriebene aus der Provinz Cotabato Süd. Einige leben schon seit Jahrzehnten hier; ihre Kinder sind hier geboren. Warum wir nicht zurückgehen in unsere Dörfer? Weil wir Angst haben, dass es wieder zu Kämpfen kommt. Außerdem ist unser Land von christlichen Siedlern besetzt. Wir haben also keine andere Wahl, als hier irgendwie zu überleben – mit dem Straßenverkauf von Gemüse und Fisch zum Beispiel."

Ein Leben in steter Sorge. Hören Sohak Estman und ihre Nachbarin Bogi Kunsah von starkem Regenfall in den Bergen, tragen sie unverzüglich ihr Hab und Gut auf eine nahe, höhergelegene Straße. Nach dem Regen nämlich tritt regelmäßig der Rio Grande über seine Ufer und überflutet die Bretterverschläge in Tongki. Infolge von Bergbau und Abholzung in den Bergen ist der Fluss völlig versandet.

"Wenn alle paar Monate unsere Hütten unter Wasser stehen, müssen wir fliehen – aufs freie Feld außerhalb der Stadt. Unsere Kinder bekommen dann oft Fieber; sie husten und haben Durchfall, weil wir ihnen kein sauberes Wasser geben können. Und für Medizin haben wir kein Geld. Mein Mann, zum Beispiel, fährt Fahrrad-Rikscha. Das Geld, das er damit verdient, reicht gerade so fürs Essen."

600 Kilometer nordöstlich von Cotabato City reißen haushohe Bagger immer neue Wunden in die Pulanglupa-Bergkette, beladen Monster-Trucks, die in langen Reihen vor der Küste liegende Frachtschiffe ansteuern. Die Pulanglupa-Berge bestehen aus Gold-, Nickel-, Kupfer-und Silbererz. Und der Bergbau hat die einst blütenweißen Strände am Fuße der Berge in grau-braune Wüste verwandelt; das Meer glitzert nicht mehr blau-grün, sondern glänzt ölig rot-braun.

"Eine absurde Begründung der Behörde"

Es gebe keine Fische mehr, keine Mangroven, keine Korallen – sagt in seinem Pfarrbüro außerhalb der Bergbaustadt Claver Reverend Pio Mercado. Vater Pio ist Geistlicher der United Church of Christ und Vorsitzender einer Umweltorganisation namens Caraga Watch, in der protestantische Kirchen und die katholische Diözese von Surigao del Sur ökumenisch zusammenarbeiten.

Vater Pio hat gesehen, wie Soldaten die Lumad vom Volk der Mamanwa aus den Bergen vertrieben; wie schwere Maschinen den Wald abholzten und den Mutterboden abtrugen, um Erz freizulegen. Vater Pio ist ein schon älterer Geistlicher, der in bedächtig formulierten Sätzen Dramatisches berichtet – zum Beispiel über Aktivitäten der philippinisch-japanischen Taganito Mining Corporation.

"Unmittelbar neben seinem Tagebau hat das Unternehmen vor einigen Jahren seine Taganito Acid Leaching Plant errichtet. Dort ziehen sie mit Schwefelsäure Nickel aus Erz mit niedrigem Metallgehalt. Genau die gleiche Anlage wurde von Behörden in Japan geschlossen – wegen unerträglichen Schwefelgestanks und schwerer Umweltbelastungen. Das Unternehmen verlegte die Anlage dann einfach hierher, nach Claver in Surigao del Norte."

80.000 Menschen in einem an die Anlage grenzenden Viertel Clavers ertragen Tag für Tag beißenden Schwefelgestank, klagen über Kopfschmerzen, Asthma und Schwindel. Was die Schwefelgase und in ihnen enthaltene Schwermetalle tatsächlich anrichten, weiß keiner. Die kleine Umweltorganisation Caraga Watch hat kein Geld, um medizinische Untersuchungen zu finanzieren; kein Geld auch für Untersuchungen zu einer weiteren Umweltkatastrophe. Die betrifft den in der Bergbauregion liegenden Mainit-See, den größten Süßwassersee der Philippinen.

"Im Mainit-See haben wir seit einigen Jahren große Fischsterben – während der Monsunregenfälle von Dezember bis Februar. Das liege daran, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers zu niedrig sei, sagt die Fischereibehörde. Eine absurde Begründung, weil starke Regenfälle das Wasser doch mit Sauerstoff anreichern. Tatsächlich will die Behörde wohl das australische Bergbauunternehmen Greenstone Resources Corporation schützen. Dieses Unternehmen hat außerhalb der Stadt Tubud eine alte Goldmine wiederbelebt. Und es leitet die giftigen Rückstände weiter in das alte Bergebecken."

"Unser Wasser bekommen wir jetzt aus Tankwagen"

Vater Pio weist auch auf die vielen Bewaffneten in Claver hin. Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte patrouillieren vor jedem Werkstor. Dabei haben sich die Mamanwa und andere Einheimische kaum je gewehrt, wenn Sie von Bananen- und Ananas-Investoren, von Bergbauunternehmen und Militär vertrieben wurden.

Die Ureinwohner, insgesamt gerade sechs Prozent der Bevölkerung Mindanaos, sind zersplittert in 20 ethnische Gruppen mit je eigener Sprache und Kultur. Sie haben nie, wie die Muslime, Widerstandsorganisationen aufgebaut. Sie ließen sich allerdings rekrutieren von allen möglichen Gruppierungen: von muslimischen Rebellen; vom Militär; von Privatarmeen der Industrie; von der Nationalen Volksarmee der Kommunistischen Partei, die seit 50 Jahren Revolution betreibt auf den Philippinen.

In der Fertighaus-Siedlung von Punta Nagra raucht der ausgezehrt wirkende Stammesälteste Horod Buclas eine Zigarette nach der anderen. Und er erklärt etwas umständlich das philippinische Gesetz über die Rechte der Ureinwohner von 1997. Danach darf Bergbau auf Lumad-Land nur dann betrieben werden, wenn die betreffende Volksgruppe zuvor umfassend informiert wurde und aus freien Stücken zugestimmt hat. Ja, sagt der Stammesälteste auf mehrfache Nachfrage, das sei in ihrem Fall schon irgendwie korrekt verlaufen.

"Ja, unsere Ältesten haben unterschrieben – während eines Urlaubs, zu dem sie das Bergbauunternehmen eingeladen hatte. Inzwischen ist die Hälfte des Landes unserer Ahnen verschwunden. Die andere Hälfte ist noch mit Wald bedeckt. Dort befindet sich auch der heilige Ort der Mamanua: eine Höhle, wo wir die Kahimunan feiern – die Danksagung an unserem Gott Magbabaja. Unsere Ahnen sind in dieser Höhle begraben; niemand darf sie ohne Erlaubnis unserer Ältesten betreten; und im Vertrag mit der Taganito Mining Corporation haben wir ausdrücklich festgehalten, dass sie diese Höhle nicht antasten darf."

Die jüngste, vielleicht zehnjährige Tochter des Stammesältesten ist von der Schule heimgekommen. Den Blick starr aufs Handy gerichtet, spricht sie kurz zu ihrer auf einem Holzstuhl dösenden Mutter. Dann holt sie sich eine Tüte Chips und eine Flasche Cola aus dem Haus. Der Vater zuckt mit den Achseln.

"Unser Wasser bekommen wir jetzt aus Tankwagen; schmutziges Wasser, das wir abkochen müssen. Ganz anders als das frische Wasser aus unseren Quellen in den Bergen. Sicher, dort oben war auch nicht alles wunderbar. Manchmal versiegten die Quellen; wir hatten Probleme, genug Nahrung zu finden; und unsere Kinder gingen nicht zur Schule. Trotzdem hatten wir fast nie Streit im Dorf. Jetzt haben wir genug zu essen; unsere Kinder gehen in der Stadt Claver zur Schule; und mein ältester Sohn besucht sogar das College. Jetzt haben wir aber auch viele Leute hier, die den ganzen Tag nur trinken; und Drogenhändler. Immer wieder kommt es deshalb zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten bei uns."

Präsident Duterte droht den Konzernen

Auf seiner mit Maschinengewehren gesicherten Farm außerhalb Cotabato Citys hat Ghadzali Jaafar, der Vizechef der MILF, das Radio eingeschaltet. In ihrem Programm "Salam Bangsamoro" erklären Vertreter der MILF und des zivilgesellschaftlichen Netzwerks CBCS, wie es weitergeht mit dem Friedensprozess – auf der Basis des Abkommens von 2014. Die von Präsident Duterte eingesetzte Übergangskommission müsse nun 2017 die Verfassung vorlegen, sagt Jaafar; der Kongress, dessen Mehrheit hinter Duterte stehe, müsse bis 2019 ratifizieren; 2022 seien allgemeine Wahlen fällig.

Im Norden Mindanaos, in der Bergbaustadt Claver, fordert derweil Reverend Pio Mercado, dass die Bergbaukonzerne endlich die Landrechte der Ureinwohner respektieren – sowie das Recht aller Filipinos auf eine intakte Umwelt. Und tatsächlich ist jüngst auch an dieser Konfliktfront Einiges in Bewegung geraten.

In markigen Worten droht Präsident Duterte den Konzernen, er werde ihnen sein Militär auf den Hals hetzen, wenn sie nicht aufhörten, Mindanao zu zerstören. Und Dutertes Bergbauministerin Gina Lopez, eine langjährige Umweltaktivistin, hat gleich nach ihrem Amtsantritt ein Viertel der 41 philippinischen Tagebaue vorläufig stillgelegt. Der Umgang der Betreiber mit der Umwelt und den Rechten der Bevölkerung werde jetzt intensiv überprüft.

Auch Betriebe der Taganito Mining Corporation und der Greenstone Resources Corporation in Surigao del Norte sind betroffen. Lopez verhängte zudem ein Moratorium für neue Bergbauaktivitäten. In Mindanao wurde ein höchst umstrittenes Riesenprojekt des Gold- und Kupferbergbaus auf Eis gelegt. Parallel intensiviert die Regierung ihre in Oslo und Rom laufenden Friedensverhandlungen mit der Kommunistischen Partei.

(mcz)