"Mich interessieren Figuren, die weit von mir entfernt sind"

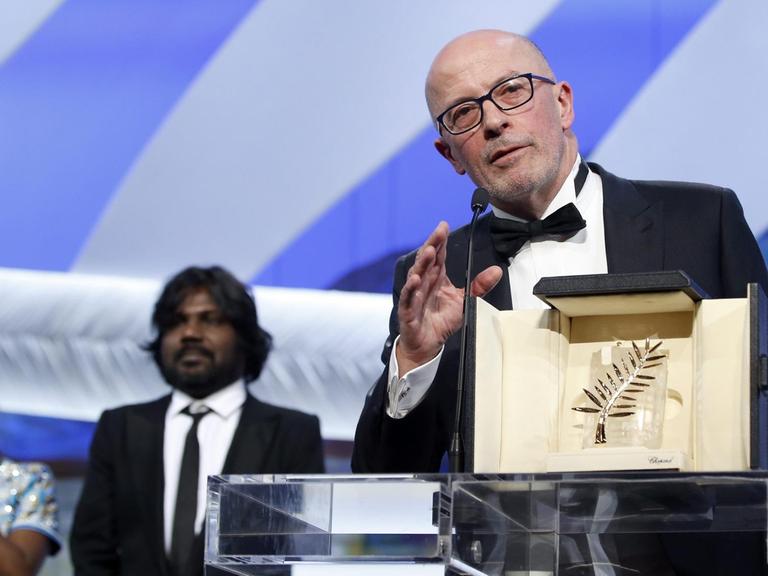

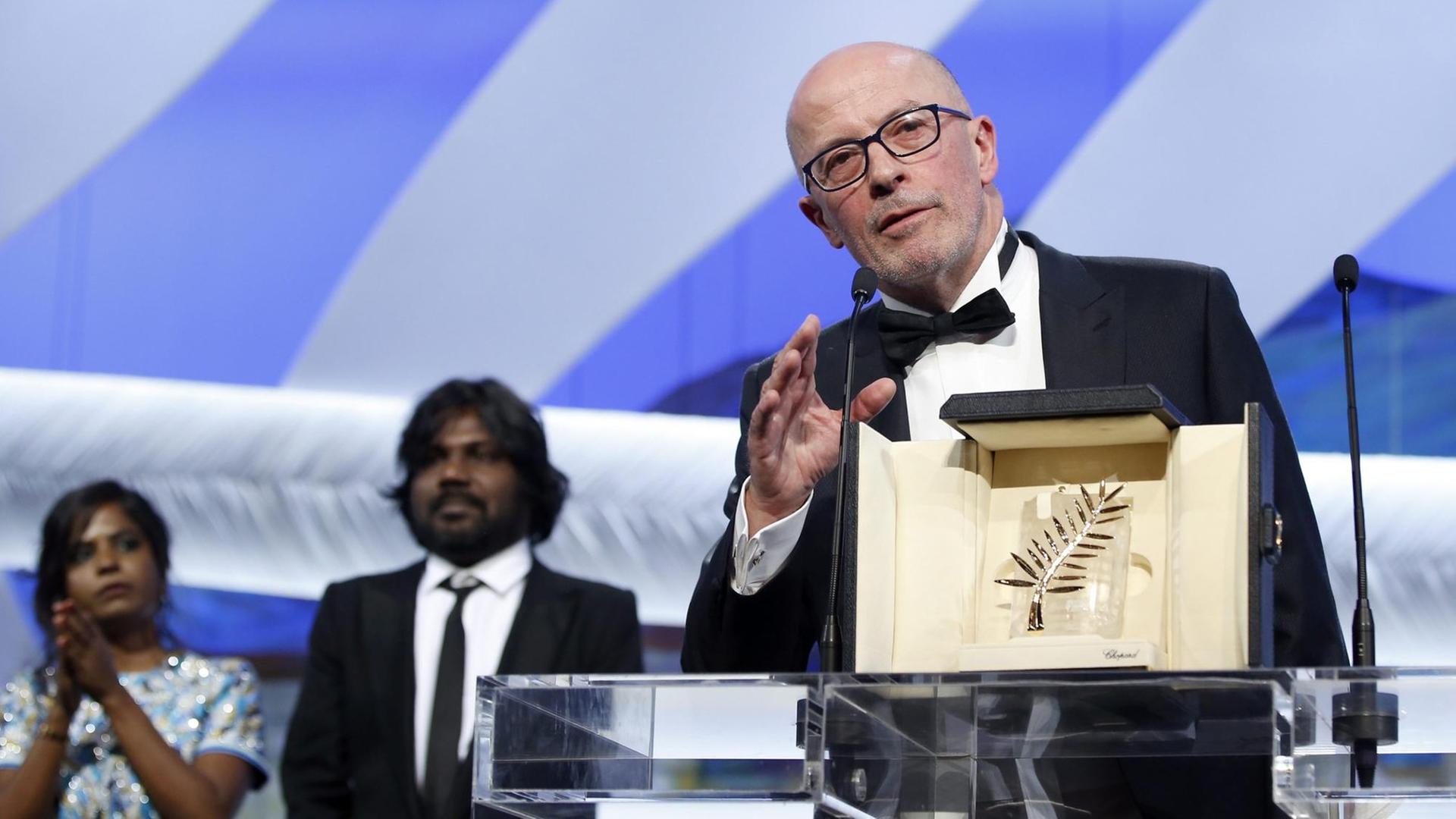

Mit "Dheepan" hat Regisseur Jacques Audiard dieses Jahr die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Der Film erzählt von drei Menschen aus Sri Lanka, die gemeinsam nach Frankreich flüchten. Im Interview spricht der Filmemacher über die Auswahl seiner Charaktere und Kommunikation mit Schauspielern.

Patrick Wellinski: Herr Audiard, mit "Dheepan" haben Sie endlich die Goldene Palme in Cannes gewonnen, den wichtigsten Filmpreis der Filmkunst, etwas, das Ihnen schon häufiger fast gelungen wäre. Wie wichtig ist Ihnen dieser Preis?

Jacques Audiard: Ja, tatsächlich hatte ich in der Vergangenheit schon verschiedene Filme, die in Cannes gezeigt und auch prämiert wurden. Ich bin auch diesmal gar nicht mit der Absicht hingegangen, die Goldene Palme zu bekommen, aber es war eine glückliche Überraschung für mich. Wie gesagt, recht unerwartet.

Wellinski: Als ich mir Ihre Filme zur Vorbereitung noch mal ansah, habe ich eine Frage gestellt: Sind Sie oder bezeichnen Sie sich als klassischen französischen Regisseur, der in einer Linie von gewissen französischen Regisseuren steht oder definieren Sie sich ganz anders?

Audiard: Mir ist schon klar, was ein französischer Kinogeschmack sein kann und ich sehe auch sehr wohl, wo meine Wurzeln sind und meine Inspirationsquellen. Ich verstehe mich aber trotzdem nicht als klassischen französischen Regisseur.

Wellinski: Was sind denn die Inspirationsquellen?

Audiard: Na ja, das gesamte französische Kino, das französische Kino der Vorkriegszeit, der Nachkriegszeit, der französische Realismus. Das alles bildet meinen Nährboden.

Inwiefern ist ein zweites Leben möglich und unter welchen Umständen?

Wellinski: Ich habe gehört, dass die Entwicklung des Films "Dheepan: Dämonen und Wunder" eine sehr lange Geschichte hat und wohl schon 2009 begonnen hat. Was reizte Sie an diesem Stoff, dass Sie jetzt drangeblieben sind und ihn unbedingt verfilmen wollten?

Audiard: Dieses Projekt hat angefangen, als ich gerade fertig wurde mit den Dreharbeiten zu "Ein Prophet". Meine Idee war damals, einen Remake zu machen von Sam Peckinpahs "Wer Gewalt sät", ich habe dann aber einen anderen Film geschrieben in der Zwischenzeit und habe mich erst einmal damit beschäftigt. Aber meine Co-Autoren sind zum Glück die ganze Zeit über an "Dämonen und Wunder" drangeblieben und haben weitergearbeitet.

Wellinski: Dheepan heißt die Hauptfigur, er ist ein tamilischer Krieger, er lebt mit einer künstlichen Familie zusammen, mit einer Tochter und einer Frau, die eigentlich gar nicht seine Frau und gar nicht seine Tochter sind. Das sind alles drei Figuren wie auch schon in Ihren früheren Filmen vom Rand der Gesellschaft. Irgendetwas scheint Sie zu faszinieren an genau diesen Leuten, an diesen Menschen, und Sie bringen ihnen sehr viel Mitleid und Mitgefühl gegenüber auf. Ich frage mich, woher kommt dieses Mitleid und dieses Mitgefühl für die Menschen am Rande der Gesellschaft?

Audiard: Mich interessieren eigentlich immer Figuren und Charaktere, die sehr weit von mir entfernt sind, Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen oder einen ganz anderen gesellschaftlichen Status haben. Wofür ich auch sehr empfänglich bin, das sind Menschen, die in ihrem Leben vielleicht einen Unfall hatten oder aus anderen Gründen durch die Hölle gegangen sind, die aber die Fähigkeit haben, sich neu zu erfinden und in ein neues Leben zu starten. Ich finde die Frage interessant, inwiefern ein zweites Leben überhaupt möglich ist und unter welchen Umständen.

Wellinski: Drei Hauptfiguren, das bedeutet ja im Prinzip für Sie als Regisseur drei unterschiedliche Perspektiven, und das gelingt Ihnen sehr gut, dass wir diese drei unterschiedlichen Perspektiven auf diese neue Heimat mitbekommen. Ich wollte Sie nach der Perspektive der Tochter fragen, der jüngsten – was unterscheidet ihren Blick auf die ganze Lage und die ganze Handlung von Dheepan und seiner Frau?

Audiard: Ich würde sagen, sie ist nicht unbedingt die Schlauste, aber sie ist diejenige, die am besten mit dieser seltsamen, dieser fiktionalen Familie umgehen kann und gleichzeitig spürt, dass das Konstrukt irgendwie nicht stimmt. Ihr Part besteht eben darin, die Rollen neu zu verteilen. Sie geht zur Mutter und fragt: Warum bist du denn so fies zu mir? Wenn du die Rolle meiner Mutter nicht glaubhaft spielen kannst, dann sei doch lieber meine große Schwester – was dann tatsächlich besser funktioniert, und sie ist auch die erste, die auf den Vater zugeht und von ihm besondere Gesten verlangt. Wenn er schon vorgibt, ihr Vater zu sein, dann soll er sich gefälligst auch wie ein Vater verhalten. Ich würde sagen, die Tochter ist eine sehr aktive Figur, die letztlich die Erwachsenen dazu bringt, ihr Handeln zu verändern.

Film ist kein Kommentar zur aktuellen Flüchtlingssituation

Wellinski: Das Interessante an Ihrem Film ist, als wir ihn im Mai in Cannes gesehen haben, da war die aktuelle Flüchtlingssituation noch nicht derart akut wie sie jetzt nun mal ist – eine Flüchtlingsfamilie, die eigentlich keine Familie ist, um Asyl zu beantragen, kommen sie nach Frankreich. Jetzt ist Ihr Film ganz anders aufgeladen, und man kann ihn gar nicht anders sehen als Kommentar zur Lage - was Sie natürlich wahrscheinlich gar nicht wollten - aber wie stehen Sie jetzt dazu? Verwehren Sie sich dagegen, dass man "Dheepan" in der aktuellen Diskussion als Kommentar begreift oder finden Sie das sogar gut?

Audiard: Ich weiß nicht, ob man ihn unbedingt als Kommentar zur Situation betrachten sollte, denn normalerweise kommentiert man ja ein Ereignis nachträglich, und hier müsste man es ja eher als "vorträglich" bezeichnen. Ob es mich stört, es stört mich nicht direkt, ich finde nur, dass es manchmal zu weit geht, aber es gibt eben durchaus dieses Zusammentreffen von Ereignissen. Das scheint mir gleichermaßen bizarr wie tragisch, aber es ist Realität und ich kann gut damit leben.

Wellinski: Aber Sie begreifen das Kino schon quasi als Seismograph, etwas, das spürt, weil Ihre Bilder haben das in sich. Das muss ja nicht bewusst sein, wie Sie gerade gesagt haben. Ist das Ihre Idee von Kino vielleicht sogar?

Audiard: Es wäre ja wunderbar, wenn Kino genau das sein könnte. Ich befürchte allerdings, dass Kino nicht diese Macht hat, aber ich glaube, dass es trotz alledem eine der Tugenden des Kinos ist, eben Bilder zu finden für die Welt, unsere Welt, wie wir sie heute erleben. Ich glaube, dass für Menschen meiner Generation – also, ich bin Anfang 50 geboren – das Kino immer ein sehr wichtiges Medium war, ein Bildungsmedium auch. Wenn ich manchmal Filme sehe aus der zurückliegenden Zeit, dann ist das auch so etwas wie die Bestätigung meiner Erinnerung. Ich sehe einen Film und denke, genau das habe ich nicht geträumt oder mir eingebildet, das hat wirklich so stattgefunden, und – nicht zu vergessen – ich bin eben auch mit dem Kino groß geworden und habe per Leinwand viel gelernt über den Alltag: Wie man sich anzieht, wie man Mädchen anspricht, wie man sie auf sich aufmerksam macht,. Aber ich glaube, heutzutage hat das Kino nicht mehr diese Funktion. Das wird jetzt von anderen Medien übernommen.

Wellinski: Ich möchte gerne über das Frankreichbild in Ihrem Film, aber vielleicht auch in allen Ihren Filmen sprechen: Wir sind ja hier in einem Banlieue, und das zeichnen Sie als einen Raum, in dem völlig andere Strukturen herrschen als, sagen wir mal, in der Mitte von Paris. Wie würden Sie denn dieses Banlieue beschreiben – ist das eine Parallelgesellschaft, eine Parallelwelt sogar?

Audiard: Die Banlieue, die ich in "Dämonen und Wunder" darstelle, ist erfunden, die gibt es so in der Form nicht. Gut, möglicherweise habe ich mich von den Texten beeinflussen lassen, die ich über die Banlieues in Frankreich gelesen habe, aber der Ort, den ich im Film beschreibe, ist ein fiktionaler. Der Versuch, den ich hier im Film unternommen habe, ist, die Banlieues aus der Perspektive von Menschen darzustellen, die gerade ankommen. Wie nehmen sie diese Gesellschaft wahr.

"Ich muss die Sprache meiner Schauspieler lernen und sie meine"

Wellinski: Wie arbeiten Sie eigentlich mit Schauspielern? Das ist in dem Fall noch extrem, also wenn ich mich an Marion Cotillard aus "Rust and Bone" erinnere, aber auch an den Hauptdarsteller Tahar Rahim aus "Ein Prophet" – all diese Figuren, und in "Dheepan" ist es das gleiche, sind permanent gespannt. Also Sie geben den Figuren etwas mit, und am Ende, und nicht immer am Ende, explodiert das zum Teil. Wie arbeiten Sie mit Schauspielern, was sagen Sie ihnen, was wollen Sie von ihnen?

Audiard: Dahinter verbergen sich ja zwei Fragestellungen: Einmal, welche Figuren da nachgezeichnet werden und zum anderen wie wir dabei zusammenarbeiten. Der zweite Teil ist schwierig zu beantworten, weil ich da meinen Erinnerungen nicht so ganz traue, aber ich glaube, bei meiner Arbeit mit Marion Cotillard und allen anderen ist es schon immer irgendwie ähnlich. Es geht darum, eine Fremdsprache zu erlernen, also ich muss die Sprache meiner Schauspieler lernen, und sie müssen genauso meine Sprache lernen, und in diesem Prozess, bei dieser Konfrontation der beiden Sprachen entsteht dann ein Raum, in dem letztlich das Spiel stattfindet. Bei "Dämonen und Wunder" war das etwas komplizierter. Da Antony gar nicht meine Sprache sprach, sondern nur Tamil, musste ich anders herangehen. Allerdings ist mir dabei besonders aufgefallen, dass Sprache ja nicht nur aus Lexik und Grammatik besteht, sondern dass es andere wichtige Komponenten gibt, wie Blicke, Satzmelodie oder die Musik der Sprache. Wir haben unter dem Strich immer mit der Sprache der Schauspielerei zu tun.

Wellinski: "Dheepan" hat eine Actionszene, den Kontext will ich gar nicht verraten, aber die ist handwerklich perfekt. Ich glaube, selbst im neuen "Bond" gibt es nicht eine Actionszene, die so genau inszeniert ist wie diese Actionszene, aber es ist ein sehr lauter Moment in einem ansonsten sehr stillen Film. Wie wichtig sind Ihnen diese lauten Momente? Wobei Sie ja, wie Sie schon gesagt haben, sehr viel Energie darauf verwenden, die Emotionen genau zu zeichnen und die Figuren genau zu zeichnen. Welchen Stellenwert nehmen da diese sehr lauten Momente ein?

Audiard: Sie meinen wahrscheinlich die Gewaltszene, und ich finde es nicht einfach, eine richtige Antwort darauf zu geben, ohne dass sie falsch gedeutet werden kann, aber im Grunde genommen ist es einfach eine Actionszene, wie man sie dreht, wenn man kein Geld hat. Das ist letztlich auch die Definition des B-Movies, wo man nämlich mehr suggeriert als man wirklich zeigt. Meine Idee für diese Szene war es, einen Helden darzustellen, der sehr zurückgenommen ist, eine Art müden Helden, und in der entscheidenden Szene sieht man gar nicht direkt, was passiert, sondern am Ende mehr oder weniger die Ergebnisse seines Handelns. Ja, wenn man kein Geld hat, muss man Ideen haben, und genau nach diesem Motto ist diese Szene entstanden. Interessant ist vielleicht noch, dass ich bei der Arbeit an dieser Szene an Fritz Langs Film "Der müde Tod" denken musste, immerhin der einzige Titel, den ich sogar auf Deutsch kenne.

Wellinski: Merci beaucoup!

Audiard: Merci infiniment!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.