René Aguigah leitet die Abteilung "Hintergrund Kultur und Politik" bei Deutschlandfunk Kultur.

Immer noch die alten Argumente

Heftig wird derzeit um die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter aus europäischen Museen gestritten. Der Journalist René Aguigah erinnert daran, dass es fast die gleiche Diskussion vor 40 Jahren schon einmal gab. Nur: Passiert ist seitdem wenig.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Die französische Regierung beauftragt den Generalinspekteur der französischen Museen zu prüfen, wie afrikanische Kulturgüter an die Länder ihrer Herkunft zurückgegeben werden können. Der Generalinspekteur prüft und kommt zum Schluss: Die Rückgabe sei ein "Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit und der Solidarität". Zur selben Zeit bringt die Unesco dreisprachige Formulare in Umlauf, um Forderungen nach Rückgabe anzumelden. Und in Deutschland spricht sich die Staatsministerin im Auswärtigen Amt dafür aus, in Fragen der Rückgabe außereuropäischer Kulturgüter "generös" zu verfahren. Ein reales Szenario vom Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre. Die Staatsministerin hieß damals Hildegard Hamm-Brücher, im Kabinett des Kanzlers Helmut Schmidt.

Die alten Rückgabevorhaben wurden nie umgesetzt

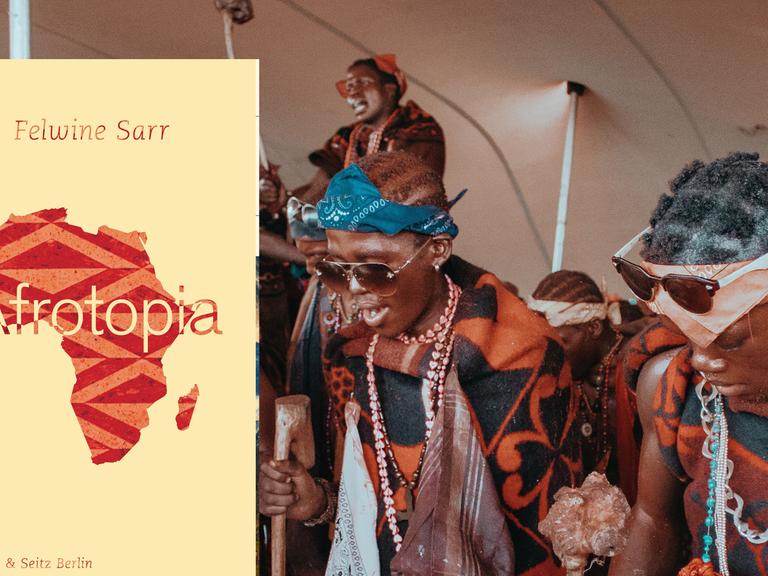

Heute heißt die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Michelle Müntefering. Vor einigen Wochen rief sie deutsche Museumsverantwortliche dazu auf, "sich offen der Frage einer Rückgabe von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten zu stellen". Sie, gemeinsam mit Kultur-Staatsministerin Monika Grütters, bewegt sich damit im Windschatten des französischen Präsidenten. Denn es war Emmanuel Macron, der vor gut einem Jahr seinen Willen erklärte, afrikanisches Kulturerbe zurückzugeben. Er beauftragte zwei Experten zu prüfen, wie eine solche Rückgabe vollzogen werden könnte: die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und den senegalischen Ökonomen Felwine Sarr. Seit November liegt ihr "Bericht zur Restitution des afrikanischen Kulturerbes" nun vor. Er kommt zum Schluss: Mit der Rückgabe gehe eine "neue Beziehungsethik" einher zwischen den Nachfahren der Kolonisierten und den Nachfahren der Kolonisatoren.

Mit anderen Worten: Dieser Restitutionsbericht von Savoy und Sarr kommt zu Empfehlungen, die es in ähnlicher Form vor rund vierzig Jahren schon einmal gab – in einer Lage, in der sich nach wie vor etwa neunzig Prozent des Kulturerbes aus dem Afrika südlich der Sahara außerhalb des afrikanischen Kontinents befinden. Dass die systematischen Rückgabevorhaben der späten Siebziger völlig vergessen wurden, wirft ein grelles Licht auf die Debatte von heute. Es zeigt: Der Fortschritt ist manchmal keine Schnecke, eher als ein langsames ist er ein zerbrechliches Wesen – wenn die Kräfte der Beharrung ihr Werk so effektiv verrichten wie in dieser Frage.

Es sollte nicht mehr ums "Ob" gehen, sondern ums "Wie"

Wie die Beharrungskräfte in der gegenwärtigen Debatte streiten? Ein kleiner illustrierender Blick auf nur eins der wiederkehrenden Argumente – in der folgenden Formulierung kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu finden: "Bei einer Nation, die Kulturnation sein will," – gemeint ist Deutschland – "schließt das national wertvolle Kulturgut auch Importware ein, die sie wegen deren menschheitlicher Bedeutung in ihre Obhut genommen hat." Wo soll man da zu kommentieren anfangen? Hier nur eine Bemerkung: Das Konzept einer Kulturnation, die das Erbe anderer in "Obhut" nimmt, wertet diese anderen paternalistisch ab. Es gehört in andere Jahrhunderte als das gegenwärtige.

Von Achille Mbembe, dem global tätigen Philosophen aus Kamerun, stammt der Gedanke: "Die Wahrheit ist, dass Europa uns Dinge genommen hat, die es uns nie zurückgeben kann." Ein traurig schöner Satz. Er sagt zumindest: Es kann nicht um die Wiederherstellung eines vergangen Zustands gehen. Bei all der notwendigen Arbeit an der Vergangenheit hilft im Verhältnis zwischen Europa und Afrika ein Blick nach vorn. Für den Streit um die Rückgaben heißt das: Es wäre viel gewonnen, wenn er nicht weiter um das Ob der Restitution kreisen würde, sondern endlich um das Wie.