Der verhängnisvolle deutsche Winter

29:30 Minuten

Der deutsche Winter 1918/19 enthält zwei Geschichten: Die eine ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte sozialdemokratischer Strategie. Die andere aber endet in hemmungsloser Gewalt. Ein Blick auf die Tragödie des Januar 1919 – und wie es dazu kam.

"Danke, 1918" – titelte die Tageszeitung "taz" zum hundertjährigen. Und pries dauerhafte Errungenschaften der Revolution: Demokratie. Frauenwahlrecht. Auf dem Buchmarkt entdeckt man neue Titel wie: "Lob der Revolution: Die Geburt der deutschen Demokratie" oder "Die größte aller Revolutionen".

Und der Bundespräsident, Frank Walter Steinmeier, verneigt sich im Dezember 2018 vor dem historischen Geschehen mit den Worten: "Der 9. November 1918 ist auf der Landkarte der deutschen Erinnerungsorte zwar verzeichnet, aber er hat nie den Platz gefunden, der ihm eigentlich zusteht."

Hundert Jahre danach kann Deutschland, so scheint es, seinen Frieden mit der Revolution des Winters 1918/19 machen – mit der Revolution, die zu den umstrittensten Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte gehörte. Hitler hetzte gegen die sogenannten "Novemberverbrecher", die Kommunisten gegen den sozialdemokratischen Verrat, das konservative Bürgertum wollte seinen alten Kaiser Wilhelm wieder haben, und dazwischen versuchten die Sozialdemokraten eher kraftlos, der Revolution etwas Positives abzugewinnen.

"Natürlich gemessen an den Maximalforderungen der Sozialdemokratie bleibt die Weimarer Republik dahinter zurück. Nur die Weimarer Republik bewirkt andererseits aus der Sicht der Sozialdemokratie eben doch auch sehr viel. Also, die Demokratie wird durchgesetzt, es gelingt, den Sozialstaat in erheblichem Maße auszubauen, auch die Gleichberechtigung der Geschlechter zu bewirken, auch kulturell wird sehr viel verändert – also, diese demokratischen Prozesse, die in Weimar ja laufen, die diese Republik wesentlich ausgemacht haben, die sind eben doch mitzusehen",

resümiert der Bochumer Geschichtsprofessor Bernd Faulenbach, der lange Jahre Vorsitzender der – inzwischen vom Parteivorstand aufgelösten – Historischen Kommission der SPD war.

Viele Lobgesänge auf die Revolution

Wenn man die vielen Lobgesänge auf die Errungenschaften der Novemberrevolution hört, und auf die Weimarer Republik als historischen Fortschritt, klingt das ein wenig wie das Pfeifen im Walde. Seit dem Aufschwung der neuen Rechten erscheint die bundesdeutsche Demokratie nicht mehr so sicher wie früher – da soll sie wohl mit dem Verweis auf die Errungenschaften von Weimar historisch noch etwas besser verankert werden.

"Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk! Alles durch das Volk! Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht! Seid einig, treu und pflichtbewusst! Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik!"

So ungefähr hat der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann wohl vom Fenster des Reichstages aus gesprochen, als er am 9. November 1918 die Republik ausrief. Jedenfalls hat er so seine historische Rede rekapituliert, als ein paar Jahre später die Aufnahmegeräte zur Verfügung standen, um den Auftritt für die Nachwelt aufzuzeichnen.

"Arbeiter und Soldaten! Seid Euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst."

Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft am 9. November 1918 in Berlin vom Westbalkon des Reichstagsgebäudes die Republik aus.© picture alliance / ZB - Stefan Sauer

Der historische Moment war im buchstäblichen Sinne überwältigend. Noch im Oktober 1918 war der Kaisersturz des 9. November so unwahrscheinlich gewesen wie im Oktober 1989 der Mauerfall des 9. November. Vor allem die SPD-Führung unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Ebert wurde kalt erwischt, weil sie die Revolution zwar gepredigt, sich aber nicht darauf vorbereitet hatte. Nun standen die Arbeitermassen auf den Straßen Berlins und erzwangen die Abdankung des Kaisers und die Ausrufung der Republik.

Vor 1914 hätte die SPD gejubelt über einen solchen Umschwung, jetzt war die Situation heikel: nach vier Jahren Krieg, vier Jahren Burgfrieden zwischen Sozialdemokratie und Monarchie, nach der Niederlage und angesichts gewaltiger Probleme selbst für eine etablierte stabile Regierung: Heimkehr der Soldaten, unüberschaubare Sicherheitslage, Hunger, drohendes wirtschaftliches Chaos.

"Zumindest muss man sagen, er hatte einen Horror vor der Revolution. Und es waren nun mal die sozialdemokratischen Anhänger, die die Revolution gemacht hatten."

Sagte der Historiker Peter Brandt kürzlich bei einer Veranstaltung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung über Friedrich Ebert.

"Insofern befand er sich in einem Spannungsverhältnis zu diesen Massen, die bestimmte Erwartungen hatten."

Ebert soll getobt haben, als Scheidemann ohne seine Zustimmung am Reichstagsfenster die Republik ausrief.

Friedrich Ebert (M) am 9. November 1918 auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin.© picture-alliance / dpa

Die Geschichte, die dann im Winter 1918/19 folgte, sind eigentlich zwei Geschichten. Die eine ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte sozialdemokratischer Strategie, die andere eine Geschichte von Angst, Unsicherheit, Extremismus und Gewalt. Am Ende tritt eine Person ins Licht, die wirklich Zukunft verkörpert, aber verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

"Meine Herren und Damen! Wenn ich hier als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden."

Bis diese Frau ans Rednerpult tritt, Marie Juchacz, und einen neuen Ton anschlägt, vergehen noch Monate – Monate, in denen sich das Schicksal der Revolution entscheidet.

Deren Erfolgsgeschichte beginnt mit der Übernahme der Regierungsgewalt durch den Rat der Volksbeauftragten, in dem die gemäßigte Mehrheits-SPD mit der linken USPD zusammenarbeitet. Ebert fällt es nicht leicht, sich mit den seit 1917 abtrünnigen Unabhängigen Sozialdemokraten wieder an einen Tisch zu setzen. Die haben im Krieg die Partei- und Fraktionsdisziplin verletzt, die eiserne Grundregel der Sozialdemokratie. Aber Ebert hat am 10. November 1918 keine Wahl. Und er weiß, was er will, erklärt der Historiker Peter Brandt.

"Die Vorstellung von Ebert war, so schnell wie möglich in ein legales Stadium. Und wie kam man in ein legales Stadium? Indem man eine verfassunggebende Nationalversammlung wählt. Und möglichst wenig sollte dieser sogenannte Rat der Volksbeauftragten, diese Übergangsregierung aus Mehrheits- und Unabhängigen Sozialdemokraten, sollte möglichst wenig tun."

Das ist eine Gratwanderung, weil sowohl die USPD als auch erhebliche Teile der Arbeiterschaft darauf setzen, revolutionäre Fakten zu schaffen:

Entmachtung der kaiserlichen Gewalten in Politik, Bürokratie, Wirtschaft und Gesellschaft;

Demokratisierung des Militärs;

sozialistischer Umbau der Wirtschaft.

Demokratisierung des Militärs;

sozialistischer Umbau der Wirtschaft.

Alle weitreichenden Entscheidungen will Ebert verhindern, und er wird sie verhindern. Das Erstaunliche ist: Selbst die Bannerträger der Revolution, die Arbeiter- und Soldatenräte, folgen ihm auf diesem Weg.

Wenig umstürzlerische Räte

Fünf Wochen nach dem Kaisersturz schicken sie ihre Delegierten nach Berlin, zum Reichsrätekongress, der die Weichen für die Zukunft stellen soll. Hier zeigt sich, wie wenig umstürzlerisch die Räte sind. 512 Delegierte versammeln sich am 16. Dezember 1918 im Preußischen Landtag. Nur zwölf gehören dem linksradikalen Spartakusbund an. Nicht einmal die beiden linken Wortführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, haben es geschafft, delegiert zu werden.

"Alle Macht den Räten!" – so lautet eine populäre Forderung, aber der Reichsrätekongress beschließt das Gegenteil: Wahlen zur Nationalversammlung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, am 19. Januar 1919, so Historiker Brandt weiter.

"Dass man ein rätedemokratisches System wollte, das war eine Angelegenheit einer relativ kleinen Minderheit und ist ja auch auf dem Reichsrätekongress, also von den Räten selbst, zugunsten der Entscheidung für die Wahl zur Nationalversammlung abgelehnt worden."

Damit hat Ebert sein wichtigstes Ziel erreicht. Eigentlich...

Eigentlich könnte man danach Weihnachten feiern. Und dann: Wahlkampf, Wahl, Nationalversammlung, Verfassung, Aufbau der ersten deutschen Republik. Das, was 1848 schiefging. Aber – und damit beginnt die andere Geschichte dieses Winters 1918/19. Der revolutionäre Umbruch hat hochfliegende Erwartungen geweckt und zugleich Ängste geschürt.

Unruhe hat sich breit gemacht, Unruhe auf allen Seiten: bei den besorgten Sozialdemokraten, bei den radikalen Revolutionären, bei den Orientierung suchenden Bürgern. Und im Hintergrund lodert der Hass der kaiserlichen Politik- und Militärkaste, gegen die sich die Revolution richtet. Ihre Vertreter warten auf ihr Comeback. Sie schüren die Angst vor Chaos, Anarchie und Bolschewismus. Russland ist das drohende Beispiel: die sozialdemokratische Februarrevolution 1917, Lenins bolschewistischer Putsch im Oktober, der blutige Bürgerkrieg.

"Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht – die wollten die ganze Situation als revolutionäre Situation betreiben, die Dinge vorantreiben. Und so gab´s auch sonst revolutionäre Ungeduld an verschiedenen Stellen",

sagt Historiker Bernd Faulenbach. Luxemburgs und Liebknechts Spartakus, ab 1919 die KPD, ist eigentlich nur eine Gruppe radikaler Sektierer, aber Lenin ist das warnende Beispiel: Auch er putschte sich 1917 an die Macht, ohne die Mehrheit hinter sich zu haben. Wer kann sicher sein, dass sich das in Deutschland nicht wiederholt?

Rosa Luxemburg heizt die Stimmung an

Zitatorin: "Der Kampf um den Sozialismus ist der gewaltigste Bürgerkrieg, den die Weltgeschichte je gesehen, und die proletarische Revolution muss sich für diesen Bürgerkrieg das nötige Rüstzeug bereiten, sie muss lernen, es zu brauchen, zu kämpfen und zu siegen. Dort, wo die millionenköpfige Proletariermasse die ganze Staatsgewalt mit ihrer schwieligen Faust ergreift, um sie den herrschenden Klassen aufs Haupt zu schmettern, dort allein ist die Demokratie, die kein Volksbetrug ist!"

So heizt Rosa Luxemburg die Stimmung an. Weder Luxemburg noch Liebknecht finden sich damit ab, dass die große Mehrheit der Räte die Parlamentarisierung Deutschlands beschlossen hat.

"Wo der Lohnsklave neben dem Kapitalisten, der Landproletarier neben dem Junker in verlogener Gleichheit sitzen, um über ihre Lebensfragen parlamentarisch zu debattieren",

... da herrsche keine Demokratie, schreibt Rosa Luxemburg in der kommunistischen "Roten Fahne". Es ist die wortgewaltige Propaganda einer kleinen Minderheit. Aber selbst in Zeiten ohne Twitter und Smartphone kann man damit Angst machen, wenn allgemeine Verunsicherung herrscht. Und die ist nach dem Kaisersturz gewaltig, das Angstpotenzial ist riesig. Der Winter 1918/19 ist ein Musterbeispiel, wie mit Angst zerstörerische Politik gemacht werden kann, wenn eine Bevölkerung verunsichert ist.

"Hunderttausend Mann Soldatengesindel soll den Extremisten zur Verfügung stehen."

Schreibt Thomas Mann in München in sein Tagebuch. Und Victor Klemperer notiert in Leipzig, dass der Alltag zwar friedlich sei,

"doch ersieht man aus den Zeitungen, dass das Chaos überall zunimmt, und doch ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass wir in Kurzem Bürgerkrieg und alle möglichen Gräuel hier wie in ganz Deutschland haben werden."

Im Bürgertum löst die Tatsache, dass der Kaiser verschwunden ist und die politisch-gesellschaftlichen Underdogs der Vorkriegszeit jetzt die Geschicke des Landes lenken sollen, Angst aus. Und Friedrich Ebert ist zwar ein gewiefter sozialdemokratischer Stratege, aber ist er eine politische Gestalt, die über Parteigrenzen hinweg Eindruck macht?

"In der engeren Heimat liegt die Quelle unserer Kraft. In der weiteren, in der großen Heimat das Ziel und der Kern unserer Arbeit. In diesem Geiste lassen Sie mich zu meinem Teil die Verfassung halten, vertiefen und schützen."

Wenn er redet, wie hier 1919 vor der Nationalversammlung in Weimar, klingt Friedrich Ebert reichlich bieder. Er setzt auf konstruktive Arbeit beim Aufbau der Republik und unterschätzt deren Feinde.

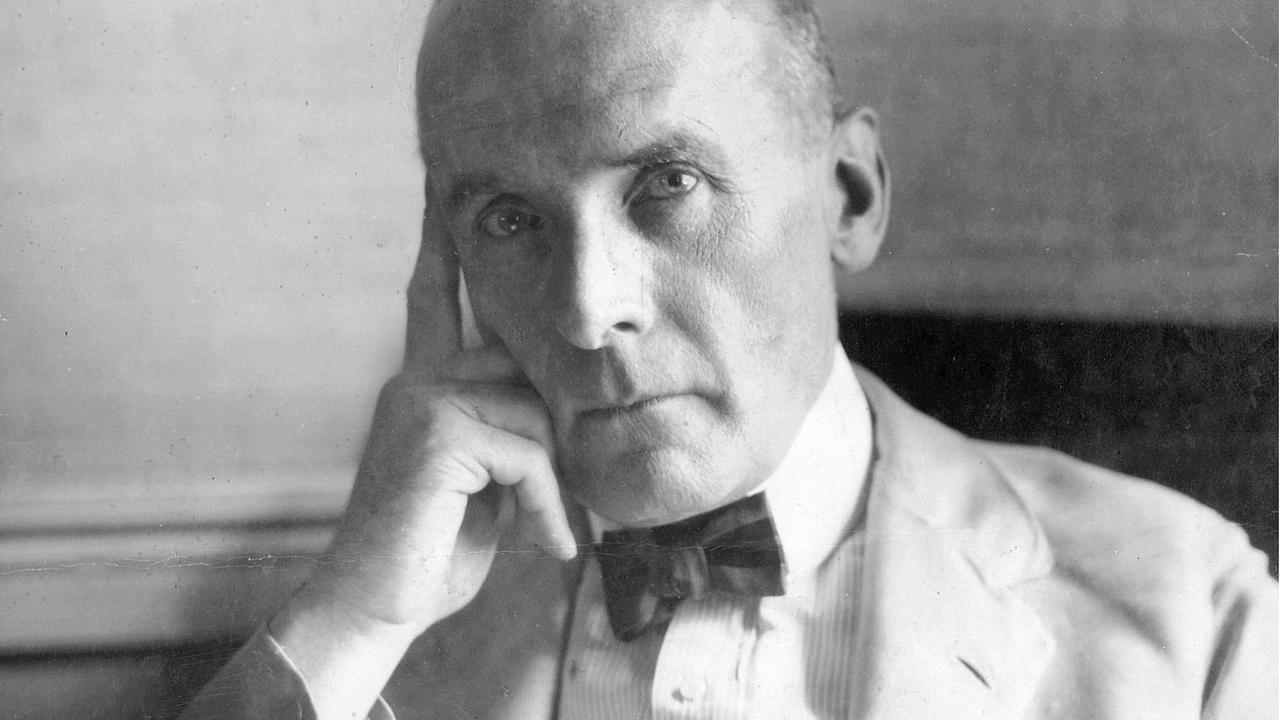

Der Diplomat Harry Graf Kessler verfolgte die Entwicklungen in Berlin mit Neugier und Sorge.© © Fine Art Images/picture alliance/Heritage-Images

"Ebert hat den Horizont einer Käseglocke", lästert der Diplomat Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch – ein Mann, der als intellektueller Flaneur den Anbruch der neuen Zeit in Berlin mit sympathisierender Neugier und Sorge verfolgt.

"… solide, sympathisch und tüchtig; ob politisch fruchtbar, zum mindesten fraglich. Ein großer Schädel, dick und schwer, der keine Seitensprünge machen wird…"

Unter Eberts Führung versäumt es die Revolutionsregierung, an den Schalthebeln der Macht eigene Leute zu platzieren, die den demokratischen Neuaufbau des Staatswesens überwachen und lenken könnten.

"Dass Demokratie auch ihrerseits Herrschaft, und zwar starke Herrschaft, sein muss, nur eben auf Volksvertrauen und nicht auf Militär und Standesprivilegien gestützt, das will oben und unten den Leuten nicht in den Sinn", kommentiert der liberale Kulturphilosoph Ernst Troeltsch.

Die Machtprobe kommt mit der Rückkehr der Soldaten von der Front. Die OHL, die Oberste Heeresleitung, hat den Krieg zwar verloren, der Kaiser hat abgedankt – aber die führenden Militärs denken nicht daran, sich den neuen Machthabern zu fügen. Eigentlich hätte die OHL aufgelöst werden müssen. Das aber versäumt die Revolutionsregierung.

Ebert hat Angst vor Chaos und fehlender Ordnung, er ist misstrauisch gegenüber den eigenen bewaffneten Kräften und sucht daher die Kooperation mit der Heeresleitung in Sicherheitsfragen. Das ist eine Art zweiter Burgfrieden nach 1914.

"Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande."

Hatte damals Kaiser Wilhelm verkündet. Die Sozialdemokraten gaben den Widerstand gegen den Krieg auf und überließen den kaiserlichen Militärs das Feld. Und die nutzten das weidlich und rücksichtslos aus. Ein warnendes Beispiel, eigentlich, für die SPD-Führung. Nun ist der Kaiser zwar weg, aber die Militärführung nicht gewillt, das Heft aus der Hand zu geben. Ebert fehlt das Gespür für die Brisanz dieses Machtanspruchs.

Am 6. Dezember kommt es zu einem Putschversuch: Militärs wollen Ebert zum Reichspräsidenten mit diktatorischer Gewalt ausrufen. Dann wäre er Geisel der Militärs geworden. Das Spiel macht er nicht mit, aber er erkennt den Putschversuch nicht als Warnsignal, um die Machtansprüche der Militärs zurückzudrängen.

Eberts unglückliche Rede vor Soldaten im Dezember 1918

Am 10. Dezember treffen die heimkehrenden Frontsoldaten in Berlin ein. Eine riesige Menschenmenge verfolgt das Spektakel. Ebert hat die Gelegenheit, mit seiner Ansprache auf dem Pariser Platz die Soldaten auf den Aufbruch in eine friedliche Zukunft einzustimmen.

"Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben."

So ungefähr hätte Ebert reden können, ein bisschen anders im Ton und mit der Botschaft: Jetzt seid Ihr endlich wieder daheim und wir bauen gemeinsam die Nachkriegsordnung auf. Aber Ebert redet zu den Soldaten nicht wie Philipp Scheidemann am 9. November zu den Arbeitern. Er hält am 10. Dezember vor den Reichswehrsoldaten eine ganz andere Rede.

"Es ist ein seltsames Bild, als der untersetzte, kräftige Ebert auf der kleinen Rednertribüne steht, überragt von Pickelhauben, für Linke wie Rechte ein Sinnbild des Verrats. Eberts Ansprache wird in Erinnerung bleiben für die unglücklichen Worte, die er in der kalten Winterluft an die Soldaten richtet: 'Kein Feind hat euch überwunden.'"

So beschreibt Joachim Käppner in seinem Buch "1918 – Aufstand für die Freiheit" die Situation. Der Satz wird bald das Fundament für die Dolchstoßlegende sein: nicht die Feinde hätten das Heer besiegt, sondern die Revolutionäre in der Heimat.

Zwei Wochen später, an Weihnachten 1918, kommt es erstmals zu einem Feuergefecht zwischen der Reichswehr und der revolutionären Volksmarinedivision. Die Reichswehrtruppen scheitern bei ihrem Versuch, die Revolutionäre aus dem Berliner Schloss zu vertreiben. Der militärischen Eskalation folgt die politische: Die linken Unabhängigen Sozialdemokraten verlassen den Rat der Volksbeauftragten und überlassen Friedrich Ebert und seinen Mehrheitssozialdemokraten die Regierung, die sehnsüchtig auf die Wahl zur Nationalversammlung wartet.

Doch die drei Wochen bis zum 19. Januar sind in diesen unruhigen Zeiten eine lange Zeit. Angst macht sich breit. Angst vor einem Bürgerkrieg wie in Russland. Angst vor Liebknecht. Angst vor dem, was der nächste Tag bringt. Es ist ein kalter Winter. Die Menschen hungern und frieren. Die "Rote Fahne", die Propaganda des linksradikalen Spartakus, speist das Gefühl, Deutschland stehe am Vorabend der großen Revolution.

In seinem Buch "Am Anfang war Gewalt" schreibt der Historiker Mark Jones:

"Die sozialdemokratischen Volksbeauftragten Ebert, Scheidemann und Landsberg befanden sich in einer panischen Stimmung. Den Memoiren Scheidemanns ist zu entnehmen, dass Ebert, der den größten Teil seiner Zeit im Gebäude der Reichskanzlei zubrachte, die Bereitstellung von Leitern angeordnet hatte, für den Fall, dass er und seine Kabinettskollegen sich aufs Dach retten."

Vergiftetes politisches Klima

Der Historiker Bernd Faulenbach:

"Ebert rechnete wochenlang damit, dass es jeden Tag passieren könnte, dass er erschossen würde. Oder Otto Wels, der berühmte Otto Wels, war Stadtkommandant, und er wurde dann als Geisel genommen von der Volksmarinedivision, ihm wurde gedroht, ihn aufzuhängen."

Das ist die andere Seite des Revolutionswinters 1918/19, in dem nur scheinbar die Weichen für einen geordneten Übergang in eine Republik – mit freien Wahlen, Nationalversammlung und neuer Verfassung – gestellt sind.

Freikorps vor dem Berliner Schloss im Januar 1919.© picture alliance/Mary Evans Picture Library

Heute sagt man, die sozialen Medien vergiften das politische Klima, weil sie rasend schnell Fake News verbreiten. Doch damals reichten auch Zeitungen, Flugblätter und Mund-zu-Mund-Propaganda, um eine Panik zu erzeugen, mit der Politik gemacht werden konnte.

Als am 5. und 6. Januar 1919 wieder Massen von Arbeitern in Berlin demonstrieren, weil die Mehrheitssozialdemokraten den linken Polizeipräsidenten entlassen haben, ist der kritische Punkt erreicht.

"Die Spartakusbande will es nicht anders und nun müssen auch wir handeln!"

So tönt es in den Reihen der Mehrheitssozialdemokraten, als der Januaraufstand ausbricht. Der Historiker Bernd Faulenbach:

"Etwa hunderttausend Leute waren da zusammengekommen. Dies war nun das Signal für die Spartakusgruppe, den Spartakusbund, wir können eben doch auf gewaltsame Weise versuchen, über einen Aufstand den Prozess voranzutreiben und vielleicht auch noch die Nationalversammlung zu verhindern. Denn dieser Zusammentritt der Nationalversammlung wurde als ein entscheidendes Datum betrachtet."

Ahnungsvoll schreibt Harry Graf Kessler:

"Nie seit den großen Tagen der Französischen Revolution hat so viel bei den Straßenkämpfen in einer Stadt für die Menschlichkeit auf dem Spiel gestanden."

Trauerversammlung im Berliner Lustgarten anlässlich der Beisetzung der Opfer des Spartakusaufstandes im Januar 1919.© picture alliance / akg-images

Die historische Wirkung dieser Tage steht in einem grotesken Missverhältnis zum realen Geschehen. Der vermeintliche Spartakusaufstand ist ein Phantasiegebilde sowohl auf Seiten der radikalen Linken wie der bürgerlichen, sozialdemokratischen und rechten Seite des politischen Spektrums. Peter Brandt urteilt:

"Aus dieser Demonstration ist dann eigentlich ohne wirkliche Planung erst ein Aufruf, dann so ein dilettantischer Aufstand – man hat gar nicht ernsthaft versucht, die Macht zu übernehmen. Das war kein geplanter Staatsstreich, wie ihn die Bolschewiki in Russland generalstabsmäßig durchgeführt hatten."

Zwei Tage lang demonstrieren die Massen, ein Revolutionsausschuss erörtert die Frage, wie die Regierung Ebert-Scheidemann gestürzt werden könne.

"Wenn die Scharen entschlossene zielklare Führer gehabt hätten, an Stelle von Schwadroneuren, hätten sie am Mittag dieses Tages Berlin in der Hand gehabt."

So lästert später Gustav Noske, der neue Sicherheitsbeauftragte der SPD-geführten Regierung – vermutlich hat er recht. Nach zwei Tagen herrscht Rat- und Orientierungslosigkeit bei den Demonstranten, und am dritten Tag kommen sie nicht wieder. Der Aufstand hat sich in Luft aufgelöst. Nur die Besetzung von Zeitungshäusern durch radikale Splittergruppen muss noch beendet werden. Das aber ist der Punkt, an dem die seit Wochen drohende Gewalt entfesselt wird und dann nicht mehr zu stoppen ist.

Sozialdemokrat Noske schickt Freikorps ins Zentrum Berlins

Denn Gustav Noske hat aus Reichswehrtruppen Freiwilligenverbände, Freikorps, aufbauen lassen und schickt sie nun ins Zentrum Berlins – nicht nur, um die Zeitungsbesetzungen zu beenden, sondern um mit den Spartakisten abzurechnen. Noch einmal Bernd Faulenbach:

"Diese Freikorps waren von Anfang an voller Hass gegen den Spartakusbund, und sie haben auch ihrerseits schon während des Aufstandes plakatiert, man möge die Führer des Spartakusbundes totschlagen, und in dem Zusammenhang wird auch der Name Liebknecht genannt."

Auf der Gegenseite lassen auch die Spartakisten keinen Zweifel daran, dass sie jetzt mit Gewalt die Macht erobern wollen. Dazwischen versucht die USPD vergeblich, zwischen den Fronten zu vermitteln. Bernd Faulenbach:

"Mit großer Schärfe haben dann Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auch die USPD attackiert, man muss diese rabiate Sprache in der 'Roten Fahne' und andernorts lesen, dann sind Ebert und Scheidemann die größten Halunken der Weltgeschichte, die größten Verbrecher, und auch so ein Mann wie Hugo Haase von der USPD wird als Kuppler der Gegenrevolution dann bezeichnet im Januar. Also, da verliert auch der Spartakus die Maßstäbe."

Selbst die zuvor zweifelnde Rosa Luxemburg ruft zu revolutionärer Gewalt auf.

"Noch nie war ein Kampf schöner, noch nie einer gerechter, noch nie einer von höherem Werte in der Geschichte."

Alljährliches Gedenken an Luxemburg und Liebknecht, die am 15. Januar 1919 ermordet wurden.© imago / snapshot

Es ist ein aussichtsloser Kampf von Maschinengewehrsalven der Spartakisten gegen schwere Artillerie der Freikorps-Truppen. Hunderte Menschen sterben, nicht wenige durch Exekutionskommandos der Freikorps. Wenige Tage später, am 15. Januar, werden Luxemburg und Liebknecht durch Freikorps-Soldaten ermordet.

"Sie haben ihr Schicksal verdient!"

Nein: das ist kein Zitat von Gustav Noske oder der Soldateska nach dem Doppelmord, sondern – ein Zitat aus der "Roten Fahne", wenige Tage vor den Morden an Luxemburg und Liebknecht. Das Zitat ist gemünzt auf die sogenannten Scheidemänner, wie die Mitglieder der SPD-geführten Regierung genannt werden. Wenn sie in ihr Grab geworfen würden, werde man ihnen nachrufen, sie hätten ihr Schicksal verdient. Genau das geschieht nun umgekehrt nach dem Tod von Luxemburg und Liebknecht. Philipp Scheidemann quittiert ihren Tod mit den Worten:

"Sie haben uns als Mörder und Bluthunde Tag für Tag in ihren Zeitungen und in ihren Versammlungen beschimpft. So sind sie selbst Opfer ihrer eigenen blutigen Terrortaktik geworden."

Der Sozialdemokrat Gustav Noske wird später noch schonungsloser seine Strategie der rücksichtslosen Gewalt gegen alle Aufständischen verteidigen.

"Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgetobt haben wie Amokläufer. ... Die Ansicht der Juristen über die rechtliche Zulässigkeit der Verfügung gehen auseinander. Ich lasse mich auf juristische Tüfteleien nicht aus. Wenn in den Straßen Berlins tausende Menschen die Waffen gegen die Regierung führen, Mörder und Plünderer Orgien feiern, besteht ein Zustand außerhalb jedes Rechts. Die Staatsnotwendigkeit gebot so zu handeln, dass so rasch wie möglich wieder Ordnung und Sicherheit hergestellt wurde."

Die Entfesselung hemmungsloser Gewalt ist die Tragödie des Januar 1919. Zwei Monate nach der unblutigen Novemberrevolution, zwei Wochen vor der Reichstagswahl. Der Traum der Spartakisten, im Handstreich die Macht in Berlin zu erobern, ist der Albtraum der regierenden Sozialdemokraten, die Lenin und Russland vor Augen haben. Dieses Klima der Angst und der Rachegelüste nutzt die Reichswehr-Soldateska, um wieder ein Machtfaktor zu werden.

Die revolutionären Spartakisten mit Gewehren im Anschlag hinter Barrikaden aus Fässern in den Straßen von Berlin, aufgenommen am 11. Januar 1919.© imago/Leemage/Willy Römer

Im Januar 1919 lässt Gustav Noske die Freikorps gegen angebliche oder tatsächliche Spartakisten wüten, im März lässt er ihnen mit der Erlaubnis standrechtlicher Erschießungen freie Hand zum Massenmord in Berliner Arbeitervierteln, im Mai in München.

"Das ist eine sehr starke Wendung in der deutschen Gewaltgeschichte. Die Sozialdemokraten vor dem Ersten Weltkrieg wollten die Todesstrafe abschaffen, in 1919 führen sie den Schießbefehl ein."

Kommentiert der irische Historiker Mark Jones. Die Exzesse staatlich sanktionierter Gewalt überschatten die Gründung der Weimarer Republik – und die wird diese Schatten nie mehr loswerden. Die Hakenkreuze, die 1919 an den Helmen von Freikorps-Soldaten auftauchen, wehen 1933 an der beflaggten Reichskanzlei, als die Staatsgewalt nunmehr vom Führer ausgeht.

Luxemburg und Liebknecht – nicht zukunftsweisend

Luxemburg und Liebknecht, die ihren Anteil an der Eskalation hatten, werden durch den Doppelmord zu Märtyrern der Linken, die bald ihren Weg in den Stalinismus antrat. Zukunftsweisend waren beide nicht. Zukunftsweisend war eine andere Person, die nicht weniger leidenschaftlich für politische und soziale Emanzipation gekämpft hat, aber mit einem klaren Sinn für den Wert der freiheitlichen Demokratie.

Am 19. Januar 1919 wurde die Nationalversammlung gewählt, am 6. Februar trat sie Weimar zusammen. Am 19. Februar trat sie erstmals ans Rednerpult – mit den Worten:

"Meine Herren und Damen!"

Es war einer der großen historischen Momente in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts: Die Sozialdemokratin Marie Juchacz sprach als erste Frau in Deutschland vor einem nationalen Parlament.

Die Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz um 1930© picture-alliance/IMAGNO/Schostal Archiv

"Ich möchte hier feststellen, und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist."

Was sie 1919 sagte, ist nur schriftlich überliefert. Aus dem Jahr 1928 aber gibt es eine Rundfunkansprache von ihr:

"Meine Herren und Damen! Wenn ich als Frau zu ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt, es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer."

Sie war eine leidenschaftliche Kämpferin für die Rechte der Frau und die soziale Demokratie.

"Die Entwicklung stellt an den modernen Staat große soziale Anforderungen. Dieser Staat aber sind wir selbst."

Das war ihr Credo. Marie Juchacz wurde nicht, wie Rosa Luxemburg, zur politischen Ikone. Aber sie wahrte bei aller Entschiedenheit ihres politischen Engagements die Contenance, auch im Januar 1919, anders als Rosa Luxemburg.

Und ihr Credo war revolutionärer als es klang. Der Staat ist nicht das Eigentum einer Herrschaftsclique, die mit Hilfe staatlicher Instrumente ihre Interessen durchsetzt. Sondern: Sache der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Verantwortung, die Lebensverhältnisse mitzugestalten. Keine romantische Utopie, wie sie der Spartakus verkündete. Sondern: die Freiheit und Demokratie, die das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht.

Das war wirklich revolutionär, und es war ein Jahrhundertthema – bis heute.