Autor: Martin Reischke

Es sprachen: Tilmar Kuhn und Birgit Paul

Ton: Martin Eichberg

Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Redaktion: Winfried Sträter

Damals Begeisterung, heute Entsetzen

29:28 Minuten

Als die Sandinisten vor 40 Jahren in Nicaragua die Macht übernahm, schauten Linke weltweit voller Hoffnung auf das Land: Ein humaner Sozialismus schien möglich. Heute hat sich Revolutionsführer Daniel Ortega zum autoritären Herrscher gewandelt.

Als die sandinistische Befreiungsfront FSLN am 19. Juli 1979 die Macht in Nicaragua übernahm, schauten Linke in aller Welt voller Hoffnung auf das zentralamerikanische Land. Die DDR-Regierung, aber auch die SPD-geführte Bundesregierung unter Helmut Schmidt unterstützten Nicaragua mit hohen Summen.

Neben der staatlichen Hilfe gründeten sich in der Bundesrepublik Hunderte Solidaritätsprojekte, Tausende Freiwillige reisten nach Nicaragua, um dort als sogenannte Brigadisten beim Aufbau des Landes zu helfen. Auch in der DDR gab es einige private Solidaritätsinitiativen, die sich dem Einfluss des Staates entzogen. Nicaragua wurde zur Hoffnung und Projektionsfläche von Linken in Ost und West, der Kauf von Nica-Kaffee zum Symbol der internationalen Solidarität mit dem Land.

Heute ist von den Idealen der Revolution nicht mehr viel übrig geblieben. Revolutionsführer Daniel Ortega hat sich zu einem autoritären Herrscher gewandelt, der wichtige Stellen im Staat mit Familienangehörigen besetzt, die den Reichtum des Landes unter sich aufteilen.

Heute ist von den Idealen der Revolution nicht mehr viel übrig geblieben. Revolutionsführer Daniel Ortega hat sich zu einem autoritären Herrscher gewandelt, der wichtige Stellen im Staat mit Familienangehörigen besetzt, die den Reichtum des Landes unter sich aufteilen.

Demonstrationen gegen eine geplante Rentenreform ließ er im Frühjahr 2018 gewaltsam niederschlagen, bei den folgenden monatelangen Massenprotesten gab es laut der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (CIDH) mehr als 300 Tote. Wohin hat sich die Nicaragua-Solidarität 40 Jahre nach der sandinistischen Revolution entwickelt, angesichts der aktuellen Krise im Land?

"Guten Abend meine Damen und Herren, eine mittelamerikanische Kaffee- und Baumwollrepublik ist in die Schlagzeilen geraten. In Nicaragua tobt ein Bürgerkrieg, den niemand unter Kontrolle hat, ein schwer angeschlagener Diktator versucht, sich und sein Regime zu retten."

DDR-Rundfunk, erste Einschätzung der Lage: "150.000 Menschen hatten der neuen Regierung zugejubelt, und niemand in Managua erinnerte sich daran, jemals etwas Ähnliches erlebt zu haben."

Hermann Schulz: "Das war ein unglaublicher Aufbruch. Da war die Rede davon, Christentum und Sozialismus könnte man miteinander versöhnen. Das war etwas völlig Neues. Dann war die Rede in Reden von Tomás Borge und von anderen vom'‚neuen Menschen'. Ich hatte da zwar immer meine Bedenken, ob der 'neue Mensch' so schnell hergestellt werden kann durch den Sozialismus, aber es war eine Fröhlichkeit im Land, so als würde sich das Land noch einmal neu erfinden."

Demonstration 2018 in Managua: Hunderttausende forderten den Rücktritt von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega.© picture alliance / dpa / Carlos Herrera

Alphabetisierungskampagnen und Dichterwerkstätten

Als junger Verleger hatte Hermann Schulz Nicaragua schon in den frühen 70er-Jahren besucht. Nun, im Juli 1979, hatte eine linke Befreiungsbewegung den langjährigen Diktator Anastasio Somoza gestürzt – und machte sich daran, das Land neu aufzubauen. Sie nannten sich Sandinisten – nach dem nicaraguanischen Volkshelden und Widerstandskämpfer Augusto Sandino. Nach dem Sieg der Sandinistischen Befreiungsfront übernahm eine Gruppe von neun Comandantes die Macht im Land. Ein Jahr später war auch Schulz zurück in Nicaragua – und begeistert.

"Das letzte wunderbare Projekt war eigentlich die Alphabetisierungskampagne, als Tausende junge Leute in die Dörfer gingen, tagsüber mit den Bauern arbeiteten, abends mit der Laterne – das war das Sinnbild der Alphabetisierung – den Leuten Lesen und Schreiben beibrachten. Und Ernesto Cardenal als Kulturminister die Dichterwerkstätten gründete, überall im Land – in der Polizei, in den Gefängnissen – überall wurden Gedichte geschrieben."

"Das letzte wunderbare Projekt war eigentlich die Alphabetisierungskampagne, als Tausende junge Leute in die Dörfer gingen, tagsüber mit den Bauern arbeiteten, abends mit der Laterne – das war das Sinnbild der Alphabetisierung – den Leuten Lesen und Schreiben beibrachten. Und Ernesto Cardenal als Kulturminister die Dichterwerkstätten gründete, überall im Land – in der Polizei, in den Gefängnissen – überall wurden Gedichte geschrieben."

Pflegte Kontakte zu Schriftstellern aus Nicaragua wie Ernesto Cardenal: der Verleger Hermann Schulz.© Martin Reischke

"Mein Name ist Ernesto Cardenal. Ich bin Poet, Priester und Revolutionär." - Ernesto Cardenal war schnell zu einer der Symbolfiguren der Revolution geworden: Der charismatische Priester und Dichter mit der schwarzen Baskenmütze, den langen weißen Haaren und dem Rauschebart war zum Kulturminister der neuen, linken Regierung berufen worden.

Hermann Schulz hatte einige seiner Bücher auf den deutschen Markt gebracht und kannte ihn schon seit mehr als zehn Jahren. In der Verlegerbranche wurde er für seine Kontakte nach Nicaragua anfangs noch belächelt.

"Der Schulz, der muss sich seine Autoren jetzt aus dem Urwald holen – so hämisch ein bisschen. Sie haben nicht gesehen, dass die Psalmen und die anderen Bücher von Cardenal enorm wichtige Werke waren."

Durch seinen Kontakt zu Cardenal begann Schulz sich für das kleine zentralamerikanische Land zu interessieren. Er war selbst nach Nicaragua gereist, hatte Spanisch gelernt. Zurück in Deutschland, traf er bei einer Veranstaltung an der Universität Köln auf den nicaraguanischen Studenten und späteren Revolutionär Enrique Schmidt Cuadra. Sie verloren sich aus den Augen, trafen sich aber ein paar Jahre später wieder. Schmidt Cuadra war mittlerweile zum Vertreter der Sandinisten für Westeuropa geworden.

"Und bei diesem Gespräch, da sagte er: Wäre das nicht an der Zeit, eine Solidaritätsbewegung für Nicaragua zu begründen? Daraus wurde dann, als wir den Verein anmeldeten, Informationsbüro Nicaragua, und das ist bis heute hier in Wuppertal."

"Der Schulz, der muss sich seine Autoren jetzt aus dem Urwald holen – so hämisch ein bisschen. Sie haben nicht gesehen, dass die Psalmen und die anderen Bücher von Cardenal enorm wichtige Werke waren."

Durch seinen Kontakt zu Cardenal begann Schulz sich für das kleine zentralamerikanische Land zu interessieren. Er war selbst nach Nicaragua gereist, hatte Spanisch gelernt. Zurück in Deutschland, traf er bei einer Veranstaltung an der Universität Köln auf den nicaraguanischen Studenten und späteren Revolutionär Enrique Schmidt Cuadra. Sie verloren sich aus den Augen, trafen sich aber ein paar Jahre später wieder. Schmidt Cuadra war mittlerweile zum Vertreter der Sandinisten für Westeuropa geworden.

"Und bei diesem Gespräch, da sagte er: Wäre das nicht an der Zeit, eine Solidaritätsbewegung für Nicaragua zu begründen? Daraus wurde dann, als wir den Verein anmeldeten, Informationsbüro Nicaragua, und das ist bis heute hier in Wuppertal."

Hunderte Solidaritätsprojekte entstanden

Das Informationsbüro liegt einen zehnminütigen Fußweg von der Wuppertaler Innenstadt entfernt. Klaus Heß, 67 Jahre alt, Nicaragua-Aktivist der ersten Stunde, gießt erst einmal einen Tee ein. Dann führt er durch das Büro – zwei Räume, an den Wänden Regale mit Tausenden Büchern und Zeitschriften, die die Geschichte der Nicaragua-Solidarität in der alten Bundesrepublik erzählen.

Das Interesse für das kleine zentralamerikanische Land – von der Fläche ist Nicaragua so groß wie Griechenland – war nach der erfolgreichen Revolution von 1979 riesig. Für Tausende junge Menschen aus aller Welt wurde Nicaragua zum Sehnsuchtsort, sie wollten das Land beim Aufbau einer neuen Gesellschaft unterstützen.

"Da gab es 400 Komitees und wir waren die Koordinationsstelle Solidaritätsbewegung, haben zweimal im Jahr bundesweite Treffen gemacht, mit jeweils immer 200 Beteiligten, hatten den Verlag, Buchversand, eigene Publikationen, Rundbrief, monatlich erschienen."

Die Komitees schickten Hunderte Brigadistinnen und Brigadisten zur solidarischen Aufbauarbeit über den Atlantik – Freiwillige, die in Arbeitseinsätzen zum Beispiel bei der Kaffee-Ernte halfen. Gleichzeitig sollten sie die lokale Bevölkerung vor Angriffen der Contras schützen – Rebellen, die von Stützpunkten in Honduras und Costa Rica die Sandinisten in Nicaragua bekämpften. Klaus Heß blättert durch sein Archiv.

Das Interesse für das kleine zentralamerikanische Land – von der Fläche ist Nicaragua so groß wie Griechenland – war nach der erfolgreichen Revolution von 1979 riesig. Für Tausende junge Menschen aus aller Welt wurde Nicaragua zum Sehnsuchtsort, sie wollten das Land beim Aufbau einer neuen Gesellschaft unterstützen.

"Da gab es 400 Komitees und wir waren die Koordinationsstelle Solidaritätsbewegung, haben zweimal im Jahr bundesweite Treffen gemacht, mit jeweils immer 200 Beteiligten, hatten den Verlag, Buchversand, eigene Publikationen, Rundbrief, monatlich erschienen."

Die Komitees schickten Hunderte Brigadistinnen und Brigadisten zur solidarischen Aufbauarbeit über den Atlantik – Freiwillige, die in Arbeitseinsätzen zum Beispiel bei der Kaffee-Ernte halfen. Gleichzeitig sollten sie die lokale Bevölkerung vor Angriffen der Contras schützen – Rebellen, die von Stützpunkten in Honduras und Costa Rica die Sandinisten in Nicaragua bekämpften. Klaus Heß blättert durch sein Archiv.

"Das war eine Brigade, die hab ich selber betreut, war zu der Zeit in Nicaragua, als diese Kampagne angefangen hat, der LKW hier mit den Brigadisten ist gemischt, sind nicaraguanische Studentinnen und Studenten und deutsche Autonome, sag ich mal, im Prinzip hier im Kaffee-Einsatz, bei der Kaffee-Ernte."

Nicaragua-Aktivist der ersten Stunde: Klaus Heß vom INKOTA Netzwerk.© Martin Reischke

Die Revolution in Ruhe weiterzuentwickeln, blieb ein Traum. Der Krieg der Contras, angefacht von der US-Regierung unter Ronald Reagan, gefährdete die Einwohner und die Revolutionshelfer. 1986 wurde eine Brigade entführt – und kam erst nach zähen Verhandlungen wieder frei. Klaus Heß erinnert sich, wie er zum politischen Aktivisten wurde.

"Ich war Student in Bonn, damals waren wir halt anti-imperialistisch orientiert. Wir sahen Widersprüche in der Welt, die militärisch hauptsächlich durch die USA auch dominiert wurden, und unser Herz war bei den jungen Befreiungsbewegungen, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Angola, Mosambik, da waren wir dabei, als ob das unser Nachbar wäre."

"Ich war Student in Bonn, damals waren wir halt anti-imperialistisch orientiert. Wir sahen Widersprüche in der Welt, die militärisch hauptsächlich durch die USA auch dominiert wurden, und unser Herz war bei den jungen Befreiungsbewegungen, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Angola, Mosambik, da waren wir dabei, als ob das unser Nachbar wäre."

Doch die Revolutionen waren weit weg – und Klaus Heß wollte sie mit eigenen Augen sehen.

"Nachdem ich dann auch mein Diplom gemacht habe, bin ich mit zwei Freunden auf eine zweimonatige Mittelamerika-Reise gegangen, und da wollte ich auch was Sinnvolles leisten, und da war Nicaragua für mich im Fokus. Da war ich drei Wochen in Nicaragua, habe da die Stimmung aufgefangen, die hat mich erfasst, die die Menschen dort quasi – Vamos haciendo la historia, wir machen unsere eigene Geschichte jetzt selbst –nicht als Objekte der Geschichte, sondern als Akteure in diesem Land angefangen haben. Also einfach plastisch: Gesundheitskampagnen, es wurde geimpft, Alphabetisierung, ich wollte dabei sein."

"Nachdem ich dann auch mein Diplom gemacht habe, bin ich mit zwei Freunden auf eine zweimonatige Mittelamerika-Reise gegangen, und da wollte ich auch was Sinnvolles leisten, und da war Nicaragua für mich im Fokus. Da war ich drei Wochen in Nicaragua, habe da die Stimmung aufgefangen, die hat mich erfasst, die die Menschen dort quasi – Vamos haciendo la historia, wir machen unsere eigene Geschichte jetzt selbst –nicht als Objekte der Geschichte, sondern als Akteure in diesem Land angefangen haben. Also einfach plastisch: Gesundheitskampagnen, es wurde geimpft, Alphabetisierung, ich wollte dabei sein."

Der Wunsch nach mehr demokratischer Teilhabe

Wie viele andere suchte auch Heß nach einer linken Alternative, die demokratischer und partizipativer sein sollte als der autoritäre und verknöcherte Staatssozialismus in der DDR.

"Und das fanden wir in den Strukturen der Sandinisten wieder. Wir hatten jede Autonomie und wir hatten auch das Gefühl, dass die Bevölkerungen breit auch als Subjekte wahrgenommen wird, in der Alphabetisierungskampagne, in der Gesundheitskampagne, die sehr, sehr offen nach Methoden der Befreiung durchgeführt wurden, das war unsere Vorstellung von Emanzipation."

"Und das fanden wir in den Strukturen der Sandinisten wieder. Wir hatten jede Autonomie und wir hatten auch das Gefühl, dass die Bevölkerungen breit auch als Subjekte wahrgenommen wird, in der Alphabetisierungskampagne, in der Gesundheitskampagne, die sehr, sehr offen nach Methoden der Befreiung durchgeführt wurden, das war unsere Vorstellung von Emanzipation."

Zusammen mit anderen Internationalisten gründete er in Managua den Sonntagskreis. Einmal in der Woche trafen sich hier die westdeutschen Aktivistinnen und Aktivisten in der Hauptstadt.

Die Unterstützung für die Sandinisten sollte in zwei Richtungen wirken: Einmal vor Ort, um die neue nicaraguanische Gesellschaft aufzubauen – zum anderen, um die Gesellschaft im eigenen Land, in der Bundesrepublik zu verändern.

"Das, was wir an Strahlkraft wahrgenommen haben in Nicaragua, das wollten wir verwenden für unsere eigene Projektion auf Utopie, eine basisdemokratische, partizipative, nicht-kapitalistische Gesellschaft in Deutschland."

Eine Idee, die den Nicaraguanern nicht immer einfach zu vermitteln war.

"Wir kamen aus einem relativ reichen Land, wo wir eigentlich keinerlei Mangel hatten, und haben das dann kritisiert als kapitalistische Wirtschaftspolitik, das ist für jemanden in Nicaragua, der weder Zugang zu Gesundheitsversorgung noch zu Bildung noch zu Wasser hat, ist das schwierig nachzuvollziehen", sagt Barbara Lucas vom Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal.

Der Siegesrausch nach der Revolution 1979: Ein LKW bringt die Comandantes zum Nationalpalast.© picture alliance / dpa / AP Photo / P.W. Hamilton

Sie war 26 Jahre alt, als sie 1983 zum ersten Mal nach Nicaragua fuhr. Auch sie war beeindruckt von der Aufbruchsstimmung im Land. Außerdem machten die Sandinisten sehr erfolgreich PR-Arbeit in eigener Sache, die bei der Solidaritätsbewegung in Westeuropa auf fruchtbaren Boden fiel.

"Auch das Bild zum Beispiel zu sagen: Wir sind ein Kollektiv von neun Comandantes. Das war für uns beeindruckend. Es gab nicht mehr einen Parteiführer, sondern ein Kollektiv, das entsprach unserem Wunsch nach kollektiven, demokratischen Meinungsbildungen. Im Nachhinein muss man sagen: War es natürlich an vielen Punkten überhaupt nicht, aber es gab dieses Bild. Es gab das Bild der Priester, Ernesto Cardenal war Botschafter, Fernando Cardenal, waren internationale Botschafter der FSLN, Schriftsteller wie Sergio Ramírez. Da sind ja Bilder geschaffen worden, die sehr attraktiv waren für eine internationale Öffentlichkeit."

"Auch das Bild zum Beispiel zu sagen: Wir sind ein Kollektiv von neun Comandantes. Das war für uns beeindruckend. Es gab nicht mehr einen Parteiführer, sondern ein Kollektiv, das entsprach unserem Wunsch nach kollektiven, demokratischen Meinungsbildungen. Im Nachhinein muss man sagen: War es natürlich an vielen Punkten überhaupt nicht, aber es gab dieses Bild. Es gab das Bild der Priester, Ernesto Cardenal war Botschafter, Fernando Cardenal, waren internationale Botschafter der FSLN, Schriftsteller wie Sergio Ramírez. Da sind ja Bilder geschaffen worden, die sehr attraktiv waren für eine internationale Öffentlichkeit."

Doch nicht nur die im studentischen Milieu verbreitete Solidarbewegung in der Bundesrepublik interessierte sich für die linke Revolution in Nicaragua. Auch die offizielle Bundesrepublik und die DDR konkurrierten bei der Unterstützung des Landes, das sich nach der erfolgreichen Revolution für blockfrei erklärt hatte. Unter der sozialliberalen Regierung von Helmut Schmidt war Bonn ein wichtiger Geldgeber für die Sandinisten. Auch die DDR versuchte, das Land auf ihre Seite zu ziehen.

War auf ihrer ersten Reise nach Nicaragua 1983 begeistert von der Aufbruchsstimmung im Land: Barbara Lucas vom Informationsbüro Nicaragua.© Martin Reischke

Hilfsgüter aus der DDR

"In diesem Augenblick rollt die Sondermaschine der Interflug, eine Iljuschin 62, hier auf den internationalen Flughafenteil an ihre Position, eine Maschine, die mit Solidaritätsgütern aus der DDR am 25. Dezember nach Managua gestartet war, eine Flugstrecke von 23.000 Kilometer hatte die Besatzung dieser Maschine zu absolvieren"

Die DDR unterstützte den Aufbau des Landes mit Hilfsgütern, Großprojekten wie dem Bau eines Krankenhauses oder eines Ausbildungszentrums und nicht zuletzt mit militärischer Ausrüstung.

"In den offiziellen Medien in der DDR hast du natürlich unheimlich viel mitgekriegt, weil die DDR ja offiziell sich solidarisch mit Nicaragua und der sandinistischen Revolution gezeigt hat." – Willi Volks aber, der heute mit seinen weißen Haaren und dem Rauschebart aussieht wie ein ostdeutscher Wiedergänger des nicaraguanischen Priesters Ernesto Cardenal, wollte selbst aktiv werden – auch wenn internationale Solidarität jenseits der staatlichen Strukturen in der DDR nicht vorgesehen war.

Die DDR unterstützte den Aufbau des Landes mit Hilfsgütern, Großprojekten wie dem Bau eines Krankenhauses oder eines Ausbildungszentrums und nicht zuletzt mit militärischer Ausrüstung.

"In den offiziellen Medien in der DDR hast du natürlich unheimlich viel mitgekriegt, weil die DDR ja offiziell sich solidarisch mit Nicaragua und der sandinistischen Revolution gezeigt hat." – Willi Volks aber, der heute mit seinen weißen Haaren und dem Rauschebart aussieht wie ein ostdeutscher Wiedergänger des nicaraguanischen Priesters Ernesto Cardenal, wollte selbst aktiv werden – auch wenn internationale Solidarität jenseits der staatlichen Strukturen in der DDR nicht vorgesehen war.

Damals arbeitete Volks als Sportlehrer in Leipzig. 1984 schloss er sich der "Initiativgruppe Hoffnung Nicaragua" an, einer kleinen Gruppe unter dem Dach der evangelischen Kirche, die eine Schule in dem kleinen Ort Monte Fresco nördlich der Hauptstadt Managua unterstützte.

"Das hatte natürlich was von großer weiter Welt, obwohl es nur so ein kleines Land war, und es waren einfach Persönlichkeiten der anderen Art. Wer Egon Krenz kennt oder Margot Honecker, der kann sich ungefähr vorstellen, wie Ernesto Cardenal oder Gioconda Belli als politische Akteure wirkten auf uns. Das war attraktiv und faszinierend."

"Das hatte natürlich was von großer weiter Welt, obwohl es nur so ein kleines Land war, und es waren einfach Persönlichkeiten der anderen Art. Wer Egon Krenz kennt oder Margot Honecker, der kann sich ungefähr vorstellen, wie Ernesto Cardenal oder Gioconda Belli als politische Akteure wirkten auf uns. Das war attraktiv und faszinierend."

Doch anders als der staatlichen Solidarität der DDR ging es den Leipzigern nicht nur um die Hilfe für Nicaragua. Sie wollten selbst etwas lernen – und Veränderungen für ihr eigenes Land. Insofern ähnelten sie den Westlinken, die die nicaraguanische Revolution in ihr Herz geschlossen hatten, um einen Ansatz für die politische Umgestaltung des eigenen Landes zu finden.

"Es hatte natürlich den Aspekt nach innen. Mit Nicaragua haben wir die Hoffnung verbunden auf einen dritten Weg, auf einen demokratischeren Sozialismus, sowas wie Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, politischer Pluralismus, Pressefreiheit, Blockfreiheit, das waren so Schlagwörter, die haben uns natürlich elektrisiert."

Pluralismus, Pressefreiheit, Blockfreiheit waren Schlagworte, die damals mit Nicaragua verbunden wurden und Willi Volks faszinierten.© Martin Reischke

"Mit dem Gesicht zum Volke" singt Gerhard Schöne

Christoph Links, damals Lateinamerika-Redakteur für die "Berliner Zeitung" in Ost-Berlin, durfte sogar selbst nach Nicaragua reisen. Über einen Aufruf in der Zeitung hatte er mehr als 60.000 alte Brillen gesammelt, um so die Alphabetisierungskampagne zu unterstützen. Dafür spendierte ihm der Chef der DDR-Fluglinie Interflug eine Reise nach Managua.

"Gerade dann auch diese politische Führung der Comandantes der Sandinisten im direkten Austausch, Kontakt mit der Bevölkerung zu sein, wo es jeden Monat diese Veranstaltung 'De cara al pueblo' gab, wo immer einer der neun Comandantes in ein Dorf, eine Schule, einen Betrieb fuhr und stundenlang mit den Leute über alle anstehenden Probleme diskutierte und darüber auch offen berichtet wurde, war etwas, was uns in der DDR beeindruckt hat."

"Mit dem Gesicht zum Volke" von Gerhard Schöne:

"Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand,

er sei auf alle Fragen aus dem Volke jetzt gespannt.

Gleich flogen ein paar Arme hoch, die sprachen, standen auf.

Was auch die Leute fragten, vorn gab's eine Antwort drauf."

"Mit dem Gesicht zum Volke" von Gerhard Schöne:

"Der erste Mann des Staates sprach, das Mikro in der Hand,

er sei auf alle Fragen aus dem Volke jetzt gespannt.

Gleich flogen ein paar Arme hoch, die sprachen, standen auf.

Was auch die Leute fragten, vorn gab's eine Antwort drauf."

Der ostdeutsche Liedermacher Gerhard Schöne, der 1987 zu einem Buchfestival nach Managua fahren durfte, machte sogar ein Lied daraus.

"Mal sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant.

Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand.

Nur ich verstand nicht allzu viel. Mir reichte, was ich sah.

Ich träumte nicht. Ich saß dabei in Nicaragua.

Und die Versammlung hieß: Mit dem Gesicht zum Volke."

Christoph Links: "Das war ein Lied, was im Herbst 1989 hier in Ostdeutschland viel gesungen und gespielt wurde, und diese Idee, dass man eben abweichend von der Staatsideologie anderer politischer Auffassung sein kann, dass man offen über politische Konzepte diskutiert, war eine Rückkopplung, die aus Nicaragua kam."

"Mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke, nein."

Christoph Links: "Man konnte schlecht sagen, man will es haben wie in der Bundesrepublik oder in der Schweiz, weil: Das war eben der westliche Klassenfeind. Aber Nicaragua war ein revolutionäres Land, dem die DDR solidarisch zur Seite stand und das auch in der offiziellen Propaganda positiv besetzt war, sodass man die Impulse, die von dort kamen, hier in der DDR, in Ostdeutschland dann auch problemlos und gefahrlos in die öffentliche Debatte einspeisen konnte."

Willi Volks, Mitglied der Leipziger Solidaritätsgruppe, hatte den Glauben an eine Reise nach Nicaragua schon fast aufgegeben. Zwar hatte die Gruppe ihn schon früh für eine mögliche Reise nominiert. Dann passierte erst einmal jahrelang nichts. Doch im Frühjahr 1989 ging schließlich alles ganz schnell. Finanziert von der Kirche wurde er für ein halbes Jahr nach Nicaragua geschickt.

"Was mich immer gewundert hat: Ich habe ja nie vorher so eine Armut erlebt, ich hätte gedacht, dass mir das einen Wahnsinnsschock versetzt, und das war überraschenderweise so nicht, irgendwie hat sich für mich relativiert, und ich kann mir nur vorstellen, dass sich das relativiert hat durch die Leute selbst, weil die damit anders umgegangen sind, für die war das natürlich auch normal."

"Mal sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant.

Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand.

Nur ich verstand nicht allzu viel. Mir reichte, was ich sah.

Ich träumte nicht. Ich saß dabei in Nicaragua.

Und die Versammlung hieß: Mit dem Gesicht zum Volke."

Christoph Links: "Das war ein Lied, was im Herbst 1989 hier in Ostdeutschland viel gesungen und gespielt wurde, und diese Idee, dass man eben abweichend von der Staatsideologie anderer politischer Auffassung sein kann, dass man offen über politische Konzepte diskutiert, war eine Rückkopplung, die aus Nicaragua kam."

"Mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke, nein."

Christoph Links: "Man konnte schlecht sagen, man will es haben wie in der Bundesrepublik oder in der Schweiz, weil: Das war eben der westliche Klassenfeind. Aber Nicaragua war ein revolutionäres Land, dem die DDR solidarisch zur Seite stand und das auch in der offiziellen Propaganda positiv besetzt war, sodass man die Impulse, die von dort kamen, hier in der DDR, in Ostdeutschland dann auch problemlos und gefahrlos in die öffentliche Debatte einspeisen konnte."

Willi Volks, Mitglied der Leipziger Solidaritätsgruppe, hatte den Glauben an eine Reise nach Nicaragua schon fast aufgegeben. Zwar hatte die Gruppe ihn schon früh für eine mögliche Reise nominiert. Dann passierte erst einmal jahrelang nichts. Doch im Frühjahr 1989 ging schließlich alles ganz schnell. Finanziert von der Kirche wurde er für ein halbes Jahr nach Nicaragua geschickt.

"Was mich immer gewundert hat: Ich habe ja nie vorher so eine Armut erlebt, ich hätte gedacht, dass mir das einen Wahnsinnsschock versetzt, und das war überraschenderweise so nicht, irgendwie hat sich für mich relativiert, und ich kann mir nur vorstellen, dass sich das relativiert hat durch die Leute selbst, weil die damit anders umgegangen sind, für die war das natürlich auch normal."

Das Ende der Idee vom dritten Weg

Während Willi Volks in Nicaragua Aufbauarbeit leistete, begannen zu Hause in Leipzig die Massendemonstrationen.

"Ich stand vor dieser riesenhaften Aufgabe dann 1989, als ich in Nicaragua war und mich dann viele Nicaraguanerinnen gefragt haben – was ist denn da los bei euch und warum sind die Leute auf der Straße, und ich dann versucht habe, das zu erklären. Musste eigentlich selbst erst einmal begreifen, weil: Ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, dass in der DDR auf einmal so was losging."

"Ich stand vor dieser riesenhaften Aufgabe dann 1989, als ich in Nicaragua war und mich dann viele Nicaraguanerinnen gefragt haben – was ist denn da los bei euch und warum sind die Leute auf der Straße, und ich dann versucht habe, das zu erklären. Musste eigentlich selbst erst einmal begreifen, weil: Ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, dass in der DDR auf einmal so was losging."

Im November 1989 kam Volks zurück in die DDR – mit einem Koffer voller Eindrücke und Ideen. Doch die Zeiten hatten sich geändert.

"Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass es inzwischen in der DDR eine unheimliche Entwicklung gegeben hat und niemand darauf wartet, dass ich Dias zeige aus Nicaragua und was ich dort erlebt habe. Das heißt, alles das, worauf ich mich eigentlich vorbereitet habe, ist nicht passiert. Die Gruppe war natürlich sehr interessiert und denen habe ich das erzählt. Was dann sozusagen ich als Feedback reingeben sollte und wollte in die DDR und in die Gruppen hinein, das hatte sich mit der DDR aufgelöst, das Interesse."

"Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass es inzwischen in der DDR eine unheimliche Entwicklung gegeben hat und niemand darauf wartet, dass ich Dias zeige aus Nicaragua und was ich dort erlebt habe. Das heißt, alles das, worauf ich mich eigentlich vorbereitet habe, ist nicht passiert. Die Gruppe war natürlich sehr interessiert und denen habe ich das erzählt. Was dann sozusagen ich als Feedback reingeben sollte und wollte in die DDR und in die Gruppen hinein, das hatte sich mit der DDR aufgelöst, das Interesse."

Auch die wenigen privaten Soli-Gruppen für Nicaragua, die es in der DDR gab, fanden nach dem Mauerfall ein schnelles Ende. Die Idee vom dritten Weg: beiseite gewischt nach den ersten freien Wahlen in der DDR im März 1990.

Sandinisten werden abgewählt

Einen Monat zuvor, im Februar 1990, wurde auch in Nicaragua gewählt. Alles deutete auf einen erneuten Sieg der Sandinisten hin, die nun schon elf Jahre an der Macht waren.

"Zu dem Zeitpunkt, im Februar 1990 war das, wo die Wahlen stattfanden, hatten wir ein bundesweites nationales Treffen vorbereitet, wir mussten den Einladungsrundbrief, den hatten wir fertiggestellt. Den hatten wir so eingeleitet: Wenn ihr diesen Rundbrief in Händen haltet, dann wird die FSLN wieder mit haushoher Mehrheit ihren Wahlsieg verkünden, und um das zu besprechen und alle weiteren Schritte für die Solidarität gemeinsam zu diskutieren, laden wir für ein Bundestreffen nach Köln ein", erzählt Klaus Heß vom Infobüro Nicaragua in Wuppertal.

"Zu dem Zeitpunkt, im Februar 1990 war das, wo die Wahlen stattfanden, hatten wir ein bundesweites nationales Treffen vorbereitet, wir mussten den Einladungsrundbrief, den hatten wir fertiggestellt. Den hatten wir so eingeleitet: Wenn ihr diesen Rundbrief in Händen haltet, dann wird die FSLN wieder mit haushoher Mehrheit ihren Wahlsieg verkünden, und um das zu besprechen und alle weiteren Schritte für die Solidarität gemeinsam zu diskutieren, laden wir für ein Bundestreffen nach Köln ein", erzählt Klaus Heß vom Infobüro Nicaragua in Wuppertal.

Doch es kommt anders. Die Sandinisten verlieren die Wahl, die Konterrevolutionäre, ein Oppositionsbündnis mit Violeta Chamorro an der Spitze, kommen an die Macht – ein Schock auch für die Solidaritätsbewegung in ganz Europa. Die Hoffnung, dass Nicaragua die Keimzelle einer besseren Zukunft jenseits von Kapitalismus und real existierendem Sozialismus sein würde, ist zerstört.

"Danach gab es einen tiefen Absturz. Die meisten Gruppen haben sich aufgelöst, wir hatten über zwei Jahre eine intensive Diskussion. Das war die Zeit, wo wir alte Weisheiten über Bord geworfen haben."

Wenige Nicaragua-Solidaritätsgruppen blieben bestehen

Die Gruppen der Nicaragua-Solidarität, die überlebten, wandten sich neuen Aufgaben zu: Statt den sandinistischen Staat unterstützten sie nun unabhängige Akteure wie die autonome Frauenbewegung.

"Die Befreiung in einem Land, also nationale Befreiung, ist für uns heute kein Konzept mehr, oder auch eine Avantgarde-Partei an der Macht, die eben weiß, wie es weitergeht, ist für uns kein Konzept mehr, da sind wir desillusioniert. Eine Fixierung auf einen Staat oder eine Partei ist nicht unser Ansatz, das war so in dieser Zeit 1990 bis 1992, wo wir versucht haben, unsere Politik vom Kopf auf die Füße zu stellen."

Zwei Monate nach der Wahlniederlage der Sandinisten reiste die junge Nicaraguanerin María Teresa Blandón im Auftrag ihrer Gewerkschaft im Frühjahr 1990 nach Deutschland, um den Unterstützern dort die Situation zu erklären.

"Aber nicht einmal wir hatten ja verstanden, was eigentlich passiert war, also war es völlig unmöglich, dass die Deutschen das verstehen würden. Genauso wie wir haben die Deutschen damals den nordamerikanischen Imperialismus für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht, aber aus der europäischen Solidaritätsbewegung kamen auch einige kritische Fragen an die Sandinisten. Damit wollten wir uns damals nicht beschäftigen – und die Frente Sandinista, die Sandinistische Volksfront, hat sich auch danach nicht dafür interessiert."

"Die Befreiung in einem Land, also nationale Befreiung, ist für uns heute kein Konzept mehr, oder auch eine Avantgarde-Partei an der Macht, die eben weiß, wie es weitergeht, ist für uns kein Konzept mehr, da sind wir desillusioniert. Eine Fixierung auf einen Staat oder eine Partei ist nicht unser Ansatz, das war so in dieser Zeit 1990 bis 1992, wo wir versucht haben, unsere Politik vom Kopf auf die Füße zu stellen."

Zwei Monate nach der Wahlniederlage der Sandinisten reiste die junge Nicaraguanerin María Teresa Blandón im Auftrag ihrer Gewerkschaft im Frühjahr 1990 nach Deutschland, um den Unterstützern dort die Situation zu erklären.

"Aber nicht einmal wir hatten ja verstanden, was eigentlich passiert war, also war es völlig unmöglich, dass die Deutschen das verstehen würden. Genauso wie wir haben die Deutschen damals den nordamerikanischen Imperialismus für die Wahlniederlage verantwortlich gemacht, aber aus der europäischen Solidaritätsbewegung kamen auch einige kritische Fragen an die Sandinisten. Damit wollten wir uns damals nicht beschäftigen – und die Frente Sandinista, die Sandinistische Volksfront, hat sich auch danach nicht dafür interessiert."

Die nicaraguanische Soziologin, Feministin und ehemalige revolutionäre Guerilla María Teresa Blandón.© Martin Reischke

Der Contra-Krieg hatte das nicaraguanische Volk zermürbt. Vor allem von Honduras aus führten Rebellen seit 1981 einen Guerilla-Krieg gegen die sandinistische Regierung, der von den USA mitfinanziert wurde. Der Krieg band wichtige Ressourcen, die an anderer Stelle für den Aufbau der neuen nicaraguanischen Gesellschaft fehlten.

Die Menschen im Land waren kriegsmüde. Und die sandinistische Elite zeigte nun ihr anderes Gesicht: Vor der Machtübergabe an die neue Regierung bereicherten sich viele sandinistische Funktionäre am Staatseigentum.

Nicaraguas Wandel zum autoritären Staat

16 Jahre nach ihrer historischen Wahlniederlage kamen die Sandinisten 2006 unter Führung von Daniel Ortega wieder an die Macht. Doch der Traum eines dritten Weges in Nicaragua war längst ausgeträumt.

Heute ist das Land zu einem autoritären, diktatorischen Staat geworden, Schlüsselpositionen im Land hat Ortega mit Familienmitgliedern besetzt, Vizepräsidentin ist seine Ehefrau Rosario Murillo. Der größte Teil der Nicaragua-Solidarität hat sich von Staatschef Ortega abgewandt. Im April 2019 kamen 150 ehemalige Unterstützer in Berlin zusammen, um über Nicaragua und die Zukunft linker Politik zu diskutieren. Die Haare sind grau geworden. Vorne auf dem Podium sitzt ein alter Bekannter.

Klaus Heß: "Wir haben wieder ein sehr spannendes Dreieck hier, wir haben auch die Sicht auf Deutschland und Europa hier berücksichtigt, mein Name ist Klaus Heß, ich bin vom Informationsbüro Nicaragua, die Wirtschaftspolitik stößt in Nicaragua nicht bei allen gleichermaßen auf Zustimmung."

Auch Klaus Heß und das Info-Büro Nicaragua haben sich von der offiziellen Linie der Ortega-Regierung längst distanziert. Heute blickt Heß selbstkritisch auf die Solidarität mit Nicaragua in den 80ern, als die ersten Anzeichen eines zunehmenden Autoritarismus im Staat auftauchten, zum Beispiel beim Umgang mit der indigenen Bevölkerung, die der Modernisierung des Landes im Weg standen.

Klaus Heß: "Wir haben wieder ein sehr spannendes Dreieck hier, wir haben auch die Sicht auf Deutschland und Europa hier berücksichtigt, mein Name ist Klaus Heß, ich bin vom Informationsbüro Nicaragua, die Wirtschaftspolitik stößt in Nicaragua nicht bei allen gleichermaßen auf Zustimmung."

Auch Klaus Heß und das Info-Büro Nicaragua haben sich von der offiziellen Linie der Ortega-Regierung längst distanziert. Heute blickt Heß selbstkritisch auf die Solidarität mit Nicaragua in den 80ern, als die ersten Anzeichen eines zunehmenden Autoritarismus im Staat auftauchten, zum Beispiel beim Umgang mit der indigenen Bevölkerung, die der Modernisierung des Landes im Weg standen.

"Wir haben sicher manches nicht gesehen, wir haben manches gesehen und wollten es nicht sehen, und wir haben manches gesehen und auch kritisiert und auch versucht, das durch die Situation zu begründen, wir haben manches auch intern kritisch angesprochen mit den Sandinisten, haben wir gesagt: Das können wir nicht nachvollziehen, da haben wir uns auch gerieben."

Die Erfahrung, dass nicht nur die Hoffnung getrogen hat, sondern auch die einstigen Hoffnungsträger heute die damaligen Ideale mit Füßen treten, ist bitter für viele. Trotz alledem, Klaus Heß sucht etwas Positives.

"Ja, diese Haltung ist weitverbreitet, dass es heute das gleiche ist wie vorher, also: Diktator Somoza wurde jetzt durch den Diktator Ortega ersetzt. Das sehe ich anders. Es hat viele Erfahrungen gegeben: Und zwar einerseits Kampferfahrungen, zweitens aber auch Erfahrungen, dass es möglich ist, anders zu leben, in Würde zu leben, dass es möglich ist, auch mitzubestimmen an der Geschichte. Und die Proteste, die es im letzten Jahr in April gegeben hat, die wurden zum Teil mit den gleichen Parolen geführt."

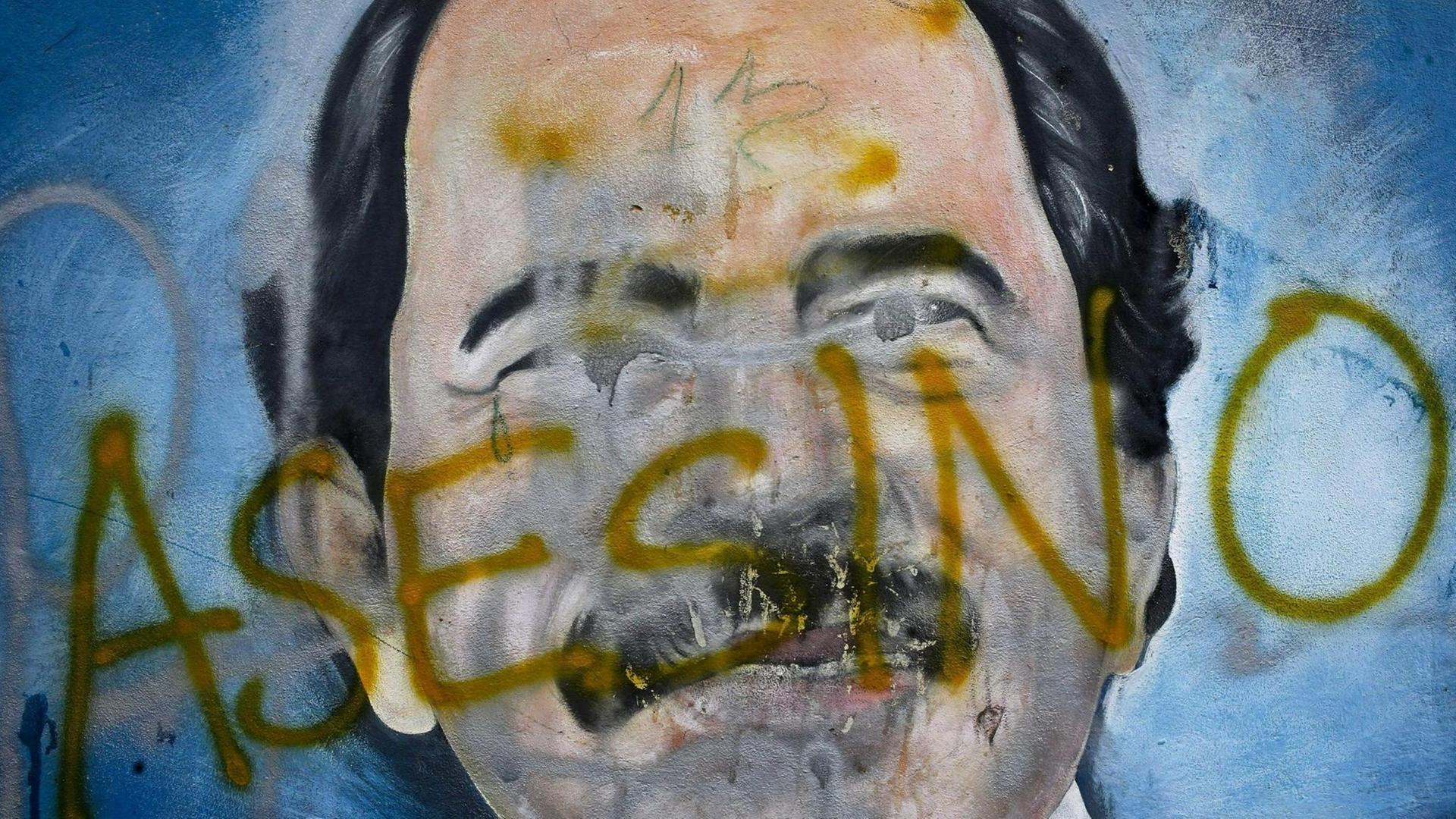

"Mörder gesucht" steht an der Wand unter einer Abbildung des Staatschefs Daniel Ortega, als Reaktion auf die gewaltsam niedergeschlagenen Proteste.© picture alliance / dpa / Carlos Herrera

Zu Revolutionszeiten hieß die: "Patria libre o morir", also: "Freies Vaterland oder der Tod".

"Und die Studenten sagen heute: Wir wollen ein freies Vaterland und wir wollen leben, und die meisten der Studenten, die kommen aus einem Elternhaus, wo sie durchaus auch sandinistisch geprägt worden sind, und die sagen: Wir haben von unseren Eltern gelernt, dass es ein Recht auf Meinungsfreiheit gibt, auf Zugang zu Lebens- und Produktionsmitteln, und das wenden wir gegen die Regierung. Dieses Selbstbewusstsein in ganz Mittelamerika, das finde ich einzigartig."

"Und die Studenten sagen heute: Wir wollen ein freies Vaterland und wir wollen leben, und die meisten der Studenten, die kommen aus einem Elternhaus, wo sie durchaus auch sandinistisch geprägt worden sind, und die sagen: Wir haben von unseren Eltern gelernt, dass es ein Recht auf Meinungsfreiheit gibt, auf Zugang zu Lebens- und Produktionsmitteln, und das wenden wir gegen die Regierung. Dieses Selbstbewusstsein in ganz Mittelamerika, das finde ich einzigartig."

Nicaragua-Begeisterung als Produkt des Kalten Krieges

Als die Regierung 2018 einen Waldbrand in einem Nationalpark nicht unter Kontrolle bekam, protestierten Umweltschützer. Als Ortega kurz danach Pensionskürzungen ankündigte, um die Sozialkassen zu sanieren, kam es zu monatelangen Massenprotesten, an denen sich vor allem junge Menschen beteiligten. Die Regierung reagierte mit Härte und Waffengewalt: Nach Angaben der interamerikanischen Menschenrechtskommission starben mehr als 300 Menschen bei den Protesten. Die Nicaraguanerin María Teresa Blandón sagt:

"Heute ist es einfacher als früher, kritisch gegenüber linken Bewegungen zu sein. Ich glaube also, dass wir so besser auf Augenhöhe und ohne Bevormundung zusammenarbeiten können. Es geht um eine internationale Solidarität, die sich mit Themen wie dem Neoliberalismus, Machismus und Rassismus auseinandersetzt, denn die sind für alle gleich."

Bei den Protesten im vergangenen Jahr war die junge Generation aktiv, doch die Lieder sind manchmal noch die gleichen wie vor 40 Jahren.

Die Begeisterung für Nicaragua war ein Produkt des Kalten Krieges: Kein Land der Welt hat damals die Hoffnung auf einen dritten Weg so sehr genährt wie Nicaragua. Die Hoffnung war trügerisch. Ist die Desillusionierung nun das letzte Wort der Geschichte? Willi Volks aus Leipzig meint:

"Eine gerechtere Gesellschaft und eine nachhaltigere Gesellschaft, die muss eh noch kommen, die hält der Kapitalismus in seiner jetzigen Form nicht bereit. Das heißt, die Vision nach einem anderen Weg, die ist so aktuell wie damals."

"Heute ist es einfacher als früher, kritisch gegenüber linken Bewegungen zu sein. Ich glaube also, dass wir so besser auf Augenhöhe und ohne Bevormundung zusammenarbeiten können. Es geht um eine internationale Solidarität, die sich mit Themen wie dem Neoliberalismus, Machismus und Rassismus auseinandersetzt, denn die sind für alle gleich."

Bei den Protesten im vergangenen Jahr war die junge Generation aktiv, doch die Lieder sind manchmal noch die gleichen wie vor 40 Jahren.

Die Begeisterung für Nicaragua war ein Produkt des Kalten Krieges: Kein Land der Welt hat damals die Hoffnung auf einen dritten Weg so sehr genährt wie Nicaragua. Die Hoffnung war trügerisch. Ist die Desillusionierung nun das letzte Wort der Geschichte? Willi Volks aus Leipzig meint:

"Eine gerechtere Gesellschaft und eine nachhaltigere Gesellschaft, die muss eh noch kommen, die hält der Kapitalismus in seiner jetzigen Form nicht bereit. Das heißt, die Vision nach einem anderen Weg, die ist so aktuell wie damals."