Smoothies gehen immer. Sie taugen zum Abnehmen, zum Gesundwerden, sie erfrischen, trösten und schmecken sogar hin und wieder. In manchen ist Obst, in anderen Gemüse. Man mixt eine Handvoll Zutaten - Schalen inklusive - rot, grün, gelb, in allen lustigen Ampelfarben, und heraus kommt ein sämiges, dickflüssiges Lifestylegetränk, das man in rauen Mengen zu sich nehmen kann, ohne einen Kater zu bekommen, und das obendrein zu einer gesunden Darmflora verhelfen soll.

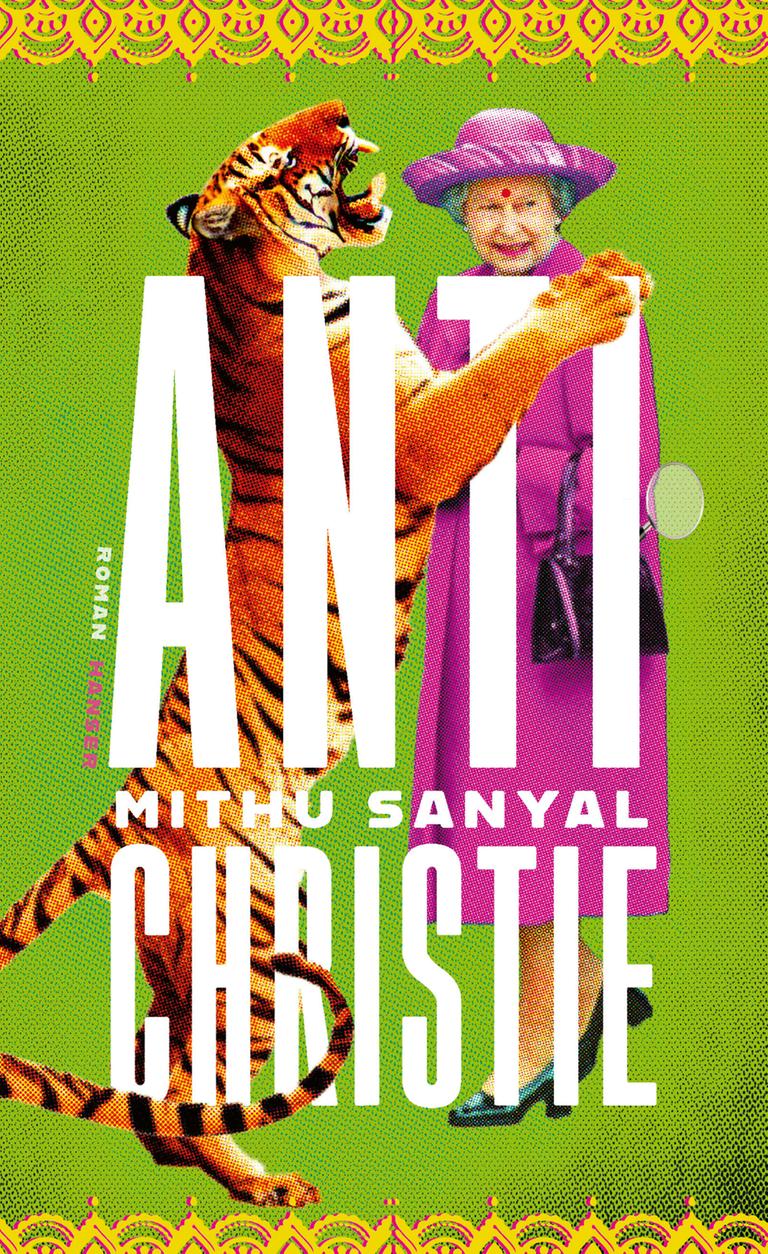

In etwa so funktioniert der neue Roman von Mithu Sanyal. Ein hippes Konsumangebot, das nicht wehtut. Das knallige Cover verspricht gute Laune, Queen Elizabeth ist darauf zu sehen, umarmt von einem Tiger, der ein bisschen unhöflich wirkt, ganz anders als derjenige, der in Judith Kerrs englischem Bilderbuchklassiker zum Tee kommt.

Vermutlich handelt es sich um einen jener Tiger, auf denen die vielarmige indische Göttin Durga gern reitend dargestellt wird. Durga ist auch der Name der Icherzählerin, einer Drehbuchautorin, die vorübergehend im London der Gegenwart lebt, bevor sich ihr Geschlecht ändert und sie im Jahr 1906, als der Bengale Sanjeev in einem legendären Wohnheim für indische Studenten und Bombenbauer in der Hauptstadt des Britischen Empires auftaucht.

Durga ist die Tochter einer deutschen Mutter und eines indischen Vaters. Zu Beginn des Romans scheint alles auf eine Familiengeschichte hinauszulaufen, sie verstreut die Asche ihrer Mutter Lila, die eigentlich Sigrun hieß, in Rheinland-Pfalz. Dabei raunt ihr ihr Cousin Stanis zu: „Du weißt, dass das nicht wirklich deine Mutter ist?“

Verwirrspiel der Figuren

Was und wer in diesem Roman wirklich ist, lässt sich bald immer weniger erkennen. Man kann im Register, sprich Abspann dieses mit filmischen Zitaten arbeitenden Werkes nachschlagen: Die Queen jedoch, die am selben Tag wie Durgas Mutter stirbt, und nach deren Tod zwölf Trauertage als Zeit in der Zeit ein strukturierendes Element bilden, dementsprechend die Autorin ihr Buch in zwölf Kapitel eingeteilt hat, sucht man darin vergeblich.

Der Umstand, dass sie gleich zu Beginn des Romans tot ist, vermag das kaum zu erklären. Denn die hohe Zahl indischer Revolutionäre und Politiker, die Mithu Sanyal in ihrem Buch auftreten lässt, sind auch längst gestorben, schon vor der Unabhängigkeit ihres Landes oder spätestens in den 1960er-Jahren. Es ist wohl der allerdings etwas läppische Versuch, nachträgliche Gerechtigkeit herzustellen, indem über Freiheitskämpfer jeglicher Couleur viel erzählt wird, die Verkörperung dessen, was sie bekämpften, die Queen als Symbolfigur des britischen Kolonialreichs, aber eine bewusste Leerstelle bleibt.

Doch auch Belgiens Kolonialgeschichte kommt zur Sprache. Denn Durga ist nach London gekommen, um an einer antirassistischen Agatha-Christie-Neuverfilmung mitzuarbeiten. Er wird mit der Frage konfrontiert, ob nicht der Belgier Hercule Poirot, Agatha Christies legendärer Detektiv, in postkolonialer Zeit mit einem Schwarzen Schauspieler besetzt werden könnte. Bevor das, oder auch die Frage, ob Churchill die Rolle des Mörders spielen soll, ausdiskutiert ist, findet sich Durga plötzlich im London des Jahres 1906 wieder.*

Aus allen Richtungen kommen Männer mit offenen Jacken über Vintage-Westen auf mich zu. Frauen in langen Röcken mit göttlichen Stopfdetails, die ich sofort für unser Anti-Christie-Filmprojekt kopieren möchte, zeigen mit dem Finger auf mich. Kinder mit geknöpften Schuhen zupfen, nein, ziehen an meinem durchsichtigen Plastik-Regenmantel. Was ist hier los? Da gibt es nur eine Erklärung: Die Zeitpolizei hat einen Tag Urlaub genommen.

Mithu Sanyal: "Antichristie"

Unterschiedliche Zeitstränge

Es bleibt nicht bei einem Tag. Und so setzt sich die Handlung auf zwei Zeitebenen fort. Durga gerät in eine von zwiespältigen Gefühlen getragene Auseinandersetzung mit dem indischen Revolutionär Vinayak Damodar Savarkar, der heute als Vater des Hindunationalismus gilt. Anfang des 20. Jahrhunderts begeisterte er seine Anhänger mit Reden zum Kampf gegen die Kolonialmacht Großbritannien. Ghandi erschien blass neben ihm. Auch wenn Durga der Gewaltlosigkeit zuneigt, kann sie sich Sarvakars Ausstrahlung nicht entziehen.

"Ha!", rief Savarkar, sprang auf die Wiese, als hätte er einen Schatz auf dem Meeresgrund erspäht, und tauchte mit einem vierblättrigen Kleeblatt wieder auf. "Das bringt Glück", sagte ich. Seit ich aufgegeben hatte, über Savarkar zu urteilen, hatte sich wieder Alltagszärtlichkeit zwischen uns geschlichen.

Mithu Sanyal: "Antichristie"

Je länger die Lektüre anhält, und damit die Verstrickung eines angestrengt ernsten Anliegens in eine aufgesetzt wirkende Screwballkomödie, desto deutlicher offenbart sich die Schwäche dieses Buches. Die Autorin ist angetreten, um frei nach Cicero, zu belehren, zu erfreuen und zu bewegen. Das geschieht aber oft kalauernd, mit unzähligen Einzelheiten überfrachtet, mit Selbstironie, die irgendwann kokett wirkt, mit endlosem Geschwafel.

Die überbordende Gelehrsamkeit der Autorin verdirbt die Geschichte. Und als ob sie das spürt, feuert sie einen Einfall nach dem anderen ab, häuft Details ohne Stringenz übereinander. Hegel kommt vor, Sherlock Holmes tritt auf, viel postkoloniale Theorie entfaltet sich in Dialogform, Krimi- und Filmelemente werden zitiert, IRA und Anarchismus.

Es steckt viel Recherche und historisches Wissen in diesem Roman, immer wieder werden Bezüge zur Gegenwart hergestellt, Diskursthemen aufgegriffen, alles auf der Höhe der Zeit. Aber letztlich wirkt alles nur schön bunt miteinander verquirlt, weil die Handlung nicht überzeugt und die Figuren nicht tragen.

Das Buch ist eine Mixtur. Kein Sachbuch, kein Drehbuch, kein historischer Roman, kein Krimi, kein Essay, sondern alles zusammen: ein Smoothie. Der mag vielleicht für eine gesunde Moralflora sorgen, kann aber nicht viel mehr. Wer Obst isst und Gemüse, der braucht keine Smoothies.

(*) Redaktioneller Hinweis: In der Buchkritik wurde die Formulierung "mit einem Schauspieler schwarzer Hautfarbe" in "mit einem Schwarzen Schauspieler" ersetzt.