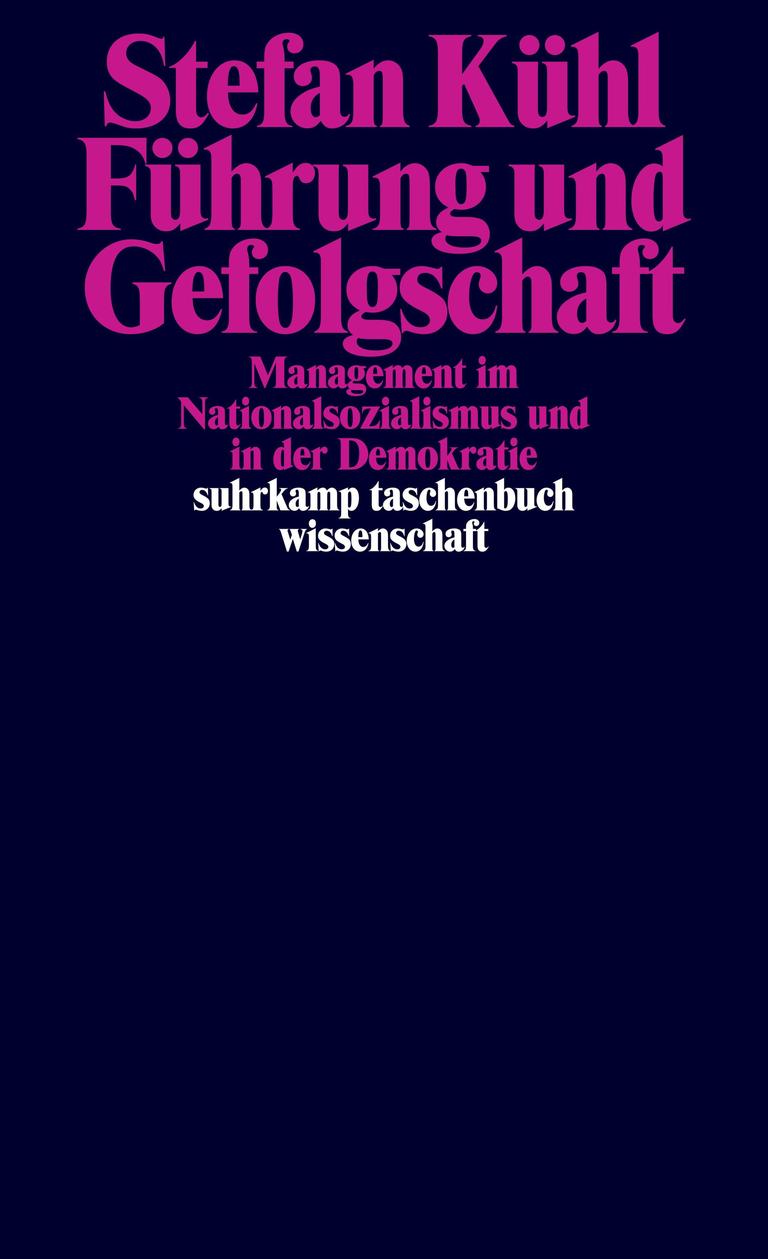

Stefan Kühl: „Führung und Gefolgschaft“

© Suhrkamp

Vom NS-Staatsrechtler zum Management-Guru

05:42 Minuten

Stefan Kühl

Führung und Gefolgschaft. Management im Nationalsozialismus und in der DemokratieSuhrkamp, Berlin 2025265 Seiten

24,00 Euro

Der Soziologe Stefan Kühl erzählt die Lebensgeschichte von Reinhard Höhn und untersucht, wieviel nationalsozialistisches Gedankengut in modernen Management-Theorien steckt.

Wie führt man Menschen? Darum geht es in politischen Ideologien ebenso wie in Managementtheorien. Im letzteren Fall spricht man heute eher von Leadership, auch um den Anklang an die nationalsozialistische Verwendung des Begriffs zu vermeiden, Adolf Hitler erhob bekanntlich Anspruch auf den Titel des Führers der deutschen Volksgemeinschaft.

Den Geist der Gemeinschaft beschwören heute wiederum viele neuere Managementtheorien. Nur wenn die Mitarbeiter einer Firma sich als Teil einer Gemeinschaft begreifen – so lautet eine verbreitete Lehrmeinung – seien sie zu Leistungen motiviert, die über die bloße Pflichterfüllung hinausgehen.

Wieviel nationalsozialistisches Gedankengut steckt also in den modernen Vorstellungen vom Management? Das ist die Frage, mit der sich der Soziologe Stefan Kühl in seinem Buch „Führung und Gefolgschaft“ befasst.

Harzburger Modell

Umso dringlicher ist diese Frage, weil der prominenteste Managementtheoretiker der jungen Bundesrepublik, Reinhard Höhn, zuvor zu den Chefideologen des Dritten Reichs gehörte: als Staatsrechtler und Theoretiker der rassistischen Lebensraumpolitik.

1945 tauchte er zunächst unter und arbeitete unter falschem Namen als Heilpraktiker. Doch schon im folgenden Jahrzehnt konnte er ohne Sanktionen ins bürgerliche Leben zurückkehren. In Bad Harzburg gründete er die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft. Das dort von ihm entwickelte „Harzburger Modell“ prägte die Unternehmensführung in Westdeutschland bis in die 1980er-Jahre.

Wie mühelos und unbeschadet ein NS-Chefideologe wie Höhn in der Bundesrepublik wieder Karriere machen konnte, ist frappierend; zumal dies kein Einzelfall war, sondern eher die Norm.

Doch dürfe man daraus nicht umstandslos ableiten, dass auch Höhns Management-Theorie nur nationalsozialistisches Gedankengut unter einem demokratischen Deckmäntelchen verkaufte, so die These von Stefan Kühl. Die Sache sei komplizierter, aber deswegen nicht weniger interessant.

Von der charismatischen Führung zum selbstständigen Handeln

Denn in seinen staatsrechtlichen Schriften aus dem Dritten Reich entwarf Höhn gerade das Bild einer homogenen Volksgemeinschaft, die sich hinter einem charismatischen Führer versammle, geeint durch die gemeinsame Orientierung an einem höheren Ziel.

Als Managementtheoretiker entwickelte er ab den 1950er-Jahren aber ein ganz anderes Konzept. Im Kern des „Harzburger Modells“ steht die Überzeugung, dass Personal sich am besten durch die Vorgabe von Zielen führen lässt, wobei es den Einzelnen alsdann überlassen bleibt, auf welche Weise sie diese Ziele erreichen.

Mitarbeiter sollten ihre Entscheidungen „selbstständig denkend und handelnd“ treffen. Das Führungspersonal sei wiederum dafür verantwortlich, die Aufgabenbereiche und Ziele so klar wie möglich zu definieren.

Insofern orientiere sich das „Harzburger Modell“ keineswegs am autoritären Denken des Nationalsozialismus, sondern eher an den Entscheidungsprozeduren des demokratischen Rechtsstaats. Wie viele ehemalige NS-Funktionäre, so Stefan Kühl, habe auch Höhn sich in weltanschaulichen Fragen an die Überzeugungen und Regeln der Demokratie geradezu überangepasst, um auf diese Weise die eigene Vergangenheit und intellektuelle Verwurzelung im NS zu überdecken.

Ironischerweise war es nun gerade die Regelorientierung des „Harzburger Modells“, weswegen dieses seit den 1970ern langsam aus der Mode geriet. Denn nun ging der Trend der Management-Theorien zur Beschwörung der Gemeinschaft – ein Trend, den Höhn nicht mitmachen konnte, weil ihm dies eben als Fortschreibung des NS-Volksgemeinschaftsgedankens ausgelegt worden wäre.

Demokratisierung aus Opportunismus

Stefan Kühls Buch ist in seiner Differenziertheit äußerst erhellend. Man erfährt viel über die Wechselwirkung zwischen politischen und betriebswirtschaftlichen Ideen von Führung – und darüber, wie geschmeidig autoritäre in demokratische Überzeugungen umgewandelt werden können, wenn es der persönlichen Karriere dient.

Kühl liegt es fern, Höhn von Schuld weißzuwaschen. Aber der Demokratie im Ganzen sei es dienlich gewesen, wenn Leute wie er sich eben auch nur aus Opportunismus den neuen Regeln anpassten.

Was das für unsere Gegenwart heißt, erörtert Kühl leider nicht. Dabei sehen wir, dass jetzt, wo die Demokratie in die Krise gerät, die mächtigsten Manager und ihre Vordenker sich ebenso opportunistisch den neuen Autokraten und Führern unterwerfen.