Die Erforschung der Hirnwellen

30:31 Minuten

Das Gehirn erzeugt Schwingungen. Je nach Rhythmus werden sie mit unterschiedlichen Funktionen und Bewusstseinszuständen assoziiert. Kann die Beeinflussung von Hirnwellen bei der Behandlung von Krankheiten helfen? (Erstsendung am 4.3.2021)

Hamburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Eppendorf, ein männlicher Patient auf einer Bahre, narkotisiert und mittels Maske beatmet. An seinen Schläfen Elektroden. Neben ihm stehen zwei Psychiater und eine Anästhesistin, die seine Narkose überwachen. Ihm wird ein Beißschutz in den Mund geschoben.

"Wenn er tief narkotisiert ist, bekommt er ein Medikament zur Muskelrelaxation, was dazu führt, dass alle Muskeln erschlaffen."

Dann ist alles bereit.

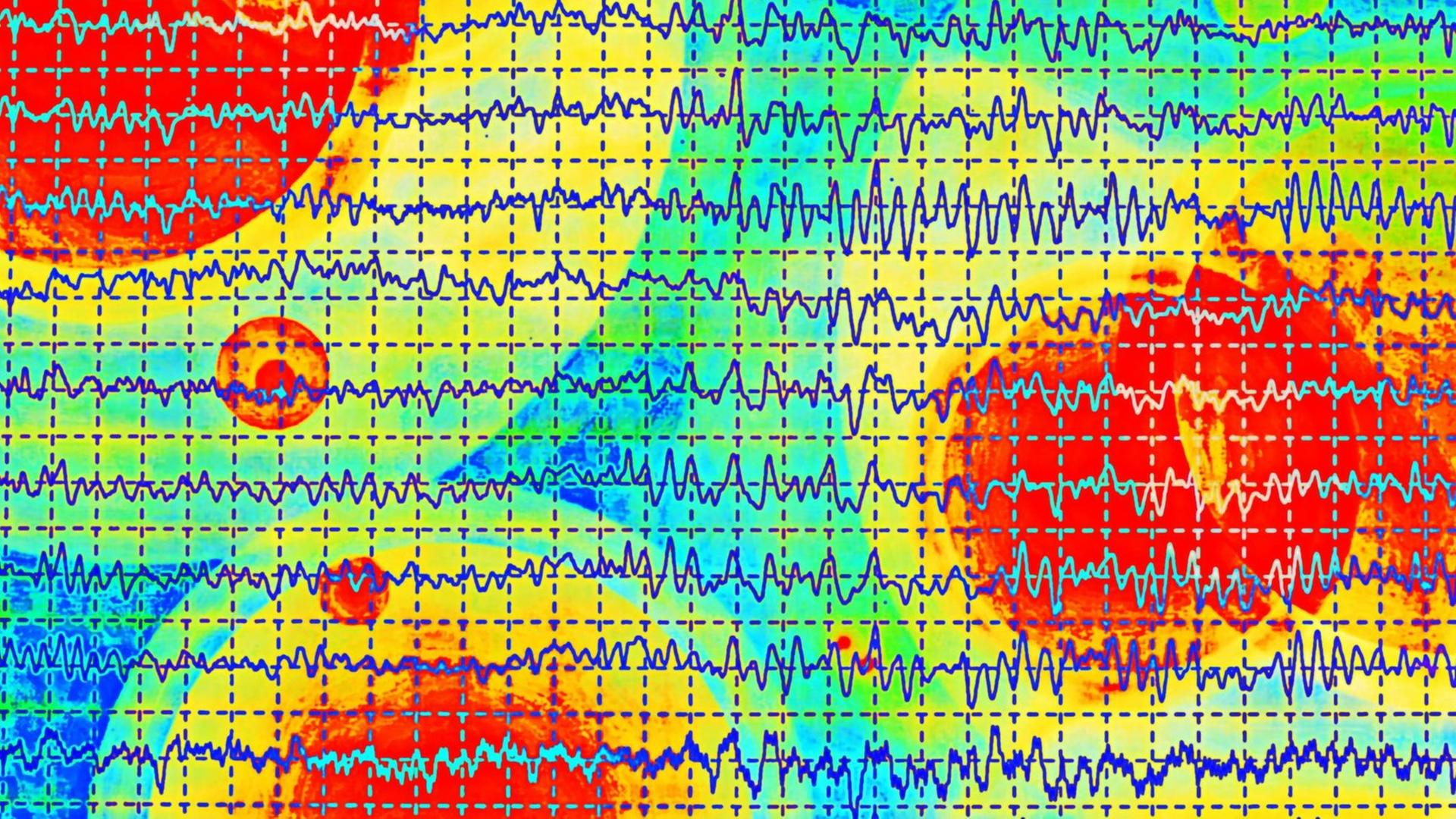

"Alle weg vom Patienten", gibt die Psychiaterin das Kommando. Kurz darauf erhält der Patient über die Elektroden einen Stromstoß, der bei ihm einen Krampfanfall auslöst. Seine Beine zittern auf und ab. Ein Gerät misst die elektrische Aktivität des Gehirns und bringt eine schräge Zufallsmelodie hervor. Die Anästhesistin steht ruhig neben dem Patienten, alles ist offenbar ganz normal. Oberarzt Nils Freundlieb beobachtet das mitlaufende EEG und ist zufrieden.

"Sie haben gerade an einer Elektrokonvulsionstherapie eines schizophrenen Patienten teilgenommen, der im Rahmen seines stationären Aufenthaltes unter vielfacher medikamentöser Therapie zu keiner hinreichenden Besserung gelangt ist und deshalb gewünscht hat, die Elektrokonvulsionstherapie zu bekommen."

EKT als älteste Methode der Hirnstimulation

Die EKT ist die älteste Methode der Hirnstimulation, bereits in den 1930er-Jahren wurden damit depressive und schizophrene Patienten behandelt. Noch viel älter ist die Beobachtung, dass psychische Erkrankungen sich nach epileptischen Anfällen besserten, und nichts Anderes verursacht die EKT.

Diese wird auch im Film "Einer flog über das Kuckucksnest" gezeigt, spätestens seitdem hat sie jedoch einen schlechten Ruf. Auch heute noch ist sie nicht unumstritten, doch erlebt sie in ihrer modernen Ausführung - beruhend auf Freiwilligkeit, einer genauen Indikationsstellung, Kurznarkose mit muskelentspannenden Medikamenten - weltweit eine Renaissance, vor allem bei der Behandlung von schweren Depressionen.

"Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie Patienten, die seit Monaten oder Jahren sich quälen, innerhalb von wenigen Wochen aufblühen, von sich aus sagen, wie viel besser es wird. Die Angehörigen kommen und merken, dass es wieder besser wird. Patienten, die ein Jahr im Krankenhaus waren, können wir nach unserer EKT-Behandlung nach Hause entlassen, sie können sich wieder neu den Alltag aufbauen", sagt Freundlieb.

Untersuchungen zeigen, dass die EKT bei mehr als der Hälfte der Patienten, die auf Medikamente nicht oder kaum ansprechen, einen antidepressiven Effekt erzielt. Sie hilft vor allem bei einer Subgruppe an Patienten, bei denen kein äußerer Faktor für die Depression festgestellt werden kann.

"Wo man annimmt, dass es irgendwas Hirnstrukturelles oder Hirnimmanentes ist, was daraus kommt." Hier stehen die Chancen gut, dass sich eine Normalisierung der Hirnfunktionen einstellt, sagt Nils Freundlieb.

Hirnwellen - vor etwa 100 Jahren von Hans Berger entdeckt

Doch was genau durch eine wiederholte Anwendung der EKT im Gehirn geschieht, ist unklar. Eine der positiven Wirkungen ist offenbar eine zwischen den Hirnarealen verbesserte Verbindung und Kommunikation. Für diese spielen Oszillationen, Hirnwellen, eine wichtige Rolle. Sie entstehen, wenn Nervenzellen sich zusammenschalten und dann gemeinsam anfangen zu schwingen. Auch in weit entfernt liegenden Hirnarealen sind dann die selben rhythmischen Muster erkennbar.

Der Entdecker der Hirnwellen: der Neurologe und Psychiater Hans Berger, hier im Jahr 1924.© akg-images / TT News Agency / SVT

Vor etwa 100 Jahren entdeckte der Neurologe und Psychiater Hans Berger, dass es so etwas wie Hirnwellen gibt. Bei einem Patienten konnte er über eine offene Stelle am Schädel von der Großhirnrinde elektrische Aktivität ableiten. Das Elektroenzephalogramm, das EEG war erfunden. Eine große Frequenzbreite an Hirnwellen wurde entdeckt, von den ganz langsamen bis hin zu über 100 Schwingungen pro Sekunde.

Die Hirnwellen haben mit bestimmten Bewusstseinszuständen zu tun, weiß Ilka Diester, Professorin für Optophysiologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.

"Im Prinzip ist es immer möglich, dass alle Frequenzbänder, alle Wellentypen vorhanden sind. Es gibt bestimmte Zustände, in denen manche Frequenzbänder stärker sind. Gerade die niederfrequenten Bereiche, die sind eher für Schlaf, Entspannung, ein bisschen für, ja, so Träumereien zuständig. Wenn wir bei den Delta-Wellen mal anfangen, die sind ja die allerniedrigsten von 1 bis 3 Hertz, die sind im Tiefschlaf z.b. besonders stark", sagt Diester.

"Dann die Theta-Wellen, eine Stufe höher, bei vier bis sieben Hertz, da ist man eher so ein bisschen müde, wenn die sehr stark sind, vereinfacht gesprochen. Es gibt auch Ausnahmen."

Theta-Wellen sind auch im Halbschlaf oder in Trance-Zuständen vorhanden. Schamanen in aller Welt trommeln in diesem Rhythmus, um die Kundschaft in einen anderen Bewusstseinszustand zu geleiten.

Theta-, Alpha-, Beta-Wellen überlagern sich

"Die Alphawellen, das ist ein Zustand der Entspannung, wenn ich die besonders stark habe, so acht bis zwölf Hertz. Und darüber kommen dann Beta und Gamma, 13 bis 25 Hertz ungefähr und Gamma über 25 - wo man die Grenze zieht, ist nicht so ganz klar - die sind für den wachen Zustand charakteristisch", erklärt Diester weiter.

"Und Beta ist dann eben für die Planung von Etwas, man ist wach, aktiv, aber man führt jetzt noch nicht aus. Und Gamma ist eher die Ausführung im Vordergrund, und auch das reinkommen von Signalen, da ist die Wahrnehmung in dem Moment besonders gut."

Die unterschiedlichen Wellen überlagern sich. Ilka Diester und ihrem Team von der Albert-Ludwigs-Universität ist es jedoch gelungen, sie einzeln zu betrachten. "Wir haben eine Technik entwickelt in der wir genau, fast genau, mit der Auflösung von einem Hertz, sehr feine Auflösung, diese Frequenzbänder auftrennen können", sagt Diester.

Die Arbeitsgruppe hat so speziell Beta-Wellen betrachten können. Diese spielen u.a. bei der Planung von Bewegungen eine Rolle. Sie sorgen quasi dafür, dass nicht sofort das Steuer rumgerissen wird, sondern erst dann, wenn man bei der Kurve angekommen ist.

"Bevor ich eine Bewegung ausführe, brauche ich eine gewisse Phase, in der ich mir erst mal überlege, wie ich jetzt genau meine Bewegung durchführen möchte. Während ich das überlege, möchte ich die Bewegung aktiv unterdrücken, weil ich muss ja dann mal genau den Plan darlegen, wie die Bewegung aussehen soll. Und in der Phase helfen die Beta-Wellen, die Bewegung noch nicht ausführen zu lassen. Die unterdrücken aktiv, dass eine neue Bewegung initiiert wird, auch wenn ich die schon aktiv plane."

Hirnwellen lassen sich beeinflussen

Dass Bewegungen und deren Planung mit Beta-Wellen zu tun haben, lässt sich bei der Parkinson-Krankheit feststellen.

"Bei den Patienten kann man ganz klar messen, da gibt es auch nichts dran zu rütteln, dass die eine ganz stark erhöhte Beta-Frequenz haben, im Cortex, in den Basalganglien und diese Beta-Frequenz verhindert, dass die Patienten sich bewegen können", erklärt Diester.

Theta-Wellen sind auch im Halbschlaf oder in Trance-Zuständen vorhanden. Schamanen in aller Welt trommeln in diesem Rhythmus.© imago images / ZUMA Wire

Hirnwellen lassen sich nicht nur messen, sie lassen sich auch beeinflussen, um positiv auf neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Depression, Schizophrenie, Alzheimer und eben Parkinson einzuwirken. Bei der Tiefen Hirnstimulation wird Parkinson-Patienten eine Elektrode in den Subthalamischen nucleus implantiert, eine tief liegende Struktur im Gehirn.

"Ne ziemlich dicke Elektrode. Und man spielt dann kontinuierlich einen Hochfrequenz-Stimulus ein, 130 Herz so ungefähr, das ist wesentlich höher als die Beta-Frequenz, die im 20 Hertz-Bereich liegt. Damit störe ich diese Beta-Frequenz und damit kriege ich eine extreme Besserung der motorischen Qualitäten der Patienten", sagt Diester.

"Also Patienten, die sich vorher überhaupt nicht bewegen können und noch einen starken Tremor zeigen, also wirklich nichts mehr greifen können, sobald ich diese Stimulation, diese Hochfrequenz Stimulation anstelle, können die auf einmal wieder sich ziemlich normal bewegen und auch sprechen."

Wird die Elektrode ausgeschaltet, sind die Symptome wieder da. Wie die Hemmung der Beta-Frequenzen genau zustande kommt, ist nicht geklärt. Überhaupt ist auffällig, wie rudimentär das Wissen zu den Hirnwellen und ihren Funktionen noch ist, sagt auch Diester.

"Also, insgesamt ist es schwierig ganz allgemein zu sagen, wozu irgendetwas im Gehirn zuständig ist. Das liegt einfach daran, dass das Gehirn so unheimlich viele Elemente hat, die miteinander sprechen, und dafür nutzen sie eben auch diese Oszillationen."

Verhaltenstest mit Mäusen geben Aufschluss über Dissoziationen

Für eine Studie hat der bekannte US-amerikanische Psychiater, Neurobiologe und Bioingenieur Karl Deisseroth mit seiner Arbeitsgruppe von der Stanford-Universität tief ins Innere eines Mäusehirns geschaut, um der Dissoziation auf die Spur zu kommen.

Dissoziative Zustände zeigen sich bei mehreren psychiatrischen Erkrankungen auf unterschiedliche Weise, die einen fühlen sich wie abgetrennt vom eigenen Körper oder vom eigenen Selbst, andere reagieren nicht mehr auf Außenreize.

Zwei bis vier Prozent aller Menschen erleben solche schweren dissoziativen Symptome in ihrem Leben, leichte Symptome erlebt nahezu jeder mal. Die zugrundeliegende Neurophysiologie dieses Zustands ist unbekannt, doch dissoziative Zustände lassen sich durch Arzneimittel auch provozieren, und nicht nur bei Menschen, wie Karl Deisseroth beschreibt.

"Als wir Mäusen pharmazeutische Wirkstoffe verabreichten, die beim Menschen die Integrität des Bewusstseins verändern, registrierten wir ein sehr konsistentes und bemerkenswertes Muster von Oszillationen, etwa ein- bis dreimal pro Sekunde, Delta-Wellen, im tiefen posteromedialen Kortex, einer Hirnstruktur tief versteckt ziemlich mittig im Großhirn", beschreibt Deisseroth.

"Viele dieser langsamen Oszillationen durchdringen das gesamte Gehirn, zum Beispiel wenn wir in bestimmte Schlafphasen übergehen, aber diese hier tauchten nur an diesem sehr auffälligen kleinen Fleck auf."

Trennung zwischen innerem Selbstgefühl und Körper

Im Verhaltenstest wurde untersucht, ob es in diesem Moment auch bei der Maus eine Trennung zwischen dem inneren Selbstgefühl und dem Körper gibt, wie sie für die Dissoziation typisch ist.

"Wir haben Mäusen einen leicht unangenehmen Reiz auf eine Pfote gegeben, das Äquivalent eines solchen Reizes auf einen menschlichen Finger. Die Mäuse waren immer noch in der Lage, sich reflexartig von dem Reiz zurückziehen, sie waren also nicht betäubt, sie waren nicht unfähig, den Reiz zu erkennen. Aber sie schienen sich nicht darum zu kümmern", sagt Deisseroth.

"In der gleichen Weise, wie sich eine Person unter einem dissoziativen Mittel nicht darum kümmern würde. Sie zeigten dann auch keine Verhaltensweisen, um den Reiz zu reduzieren, zum Beispiel die Pfote zu lecken, um sie ein wenig abzukühlen oder sich woanders hinzubewegen. Es war sehr ähnlich wie beim Menschen."

Der US-amerikanische Psychiater und Neurobiologe Karl Deisseroth hat eine neue Technologie erfunden: die Optogenetik.© picture alliance / AP Images / Mami Nagaoki

Ist es tatsächlich diese Oszillation, die den dissoziativen Zustand auslöst? Um der Frage nachzugehen, nutzte Karl Deisseroth seine eigene Erfindung, eine bahnbrechende Technologie, wie es sie seit Jahrzehnten wohl nicht mehr gab in der Hirnforschung: Die Optogenetik.

Mit ihr lassen sich mit Hilfe von Licht im Hirn verschiedene Verhaltensweisen an- und ausschalten - zumindest in den Hirnen von Versuchstieren. Und das funktioniert so: Lichtempfindliche Bestandteile von Grünalgen werden genetisch in bestimmte Hirnzellen von Mäusen eingeschleust. Unter Lichteinfluss von außen ist es möglich, das Verhalten der Zellen zu kontrollieren, zum Beispiel Neuronen, die ängstliches Verhalten steuern.

Wird das Licht eingeschaltet, verlieren die Mäuse ihre Scheu und werden neugierig, ausgeschaltet verkriechen sie sich in eine Ecke. Ein mächtiges neues Instrument, das bereits in Laboren in aller Welt eingesetzt wird, um mehr über das Gedächtnis zu erfahren, über Lernen, Schlaf, Hunger oder Angst.

Neue bahnbrechende Technologie: die Optogenetik

Lässig sitzt der jugendlich wirkende 49-Jährige, mit diversen Forscherpreisen dekorierte Wissenschaftler Karl Deisseroth in seinem Drehstuhl im kalifornischen Homeoffice und erklärt den Einsatz der Optogenetik in der dissoziativen Maus.

"Wir setzten die mikrobiellen Gene in die Mäuse ein und brachten Licht an die richtige Stelle, induzierten diesen langsamen Delta-Rhythmus an die richtigen Zellen und sahen korrespondierend das dissoziationsähnliche Verhaltensmuster bei der Maus. Die Optogenetik brachte uns tatsächlich eine kausale Grundlage zum Verständnis."

Normalerweise wird der langsame Delta-Rhythmus mit Schlaf-Zuständen in Verbindung gebracht.

"Im Schlaf ist es eher ein globaler Rhythmus, aber das heißt nicht, dass es keine Ähnlichkeit gibt. Im Schlaf geschehen leichte Dissoziationen, die vom Mechanismus her womöglich ähnlich sind", sagt Deisseroth.

"Wenn wir träumen, haben wir sehr lebhafte Visionen, aber wir handeln nicht, wir sind quasi gelähmt, unsere Körper bewegen sich nicht. Der aktive Teil des Gehirns ist von den anderen Teilen des Gehirns getrennt. Aber der Delta-Rhythmus in der Maus ist ein ganz anderer Zustand als Schlaf, denn er ist nur auf einen speziellen Punkt in diesem Bereich des Gehirns konzentriert."

Optogenetische Untersuchung an einem Freiwilligen

Das Team um Karl Deisseroth wollte nun herausfinden, ob sich die Erkenntnisse aus der Forschung über die Maus auf den Menschen übertragen lassen. Es gab einen Patienten, der bereit war, sich daraufhin untersuchen zu lassen.

"Es handelte sich um eine sehr hochrangige Führungskraft, die eine sich verschlimmernde Epilepsie hatte, aber mit einem sehr interessanten dissoziativen Muster in der Aura. Die Aura ist die Zeitspanne direkt vor einem epileptischen Anfall, in dem verschiedene Sinneswahrnehmungen stattfinden können", erklärt Deisseroth.

"Bei diesem Patienten gab es eine sehr klare dissoziative Aura: Er beschrieb sehr präzise und anschaulich, das Cockpit eines Flugzeugs zu sehen, dieses war sein Körper, inklusive Steuerung, aber er selbst fühlte sich außerhalb des Cockpits und konnte es bloß beobachten. Eine sehr klare räumliche Trennung. Es passte einfach zu diesem mysteriösen, aber sehr reproduzierbaren klinischen Zustand der Dissoziation. Das geschah immer direkt vor seinen epileptischen Anfällen."

Der Patient erklärte sich bereit, die Anfälle über ein im Schädel implantiertes EEG aufzuzeichnen. Beim Einsetzen der dissoziativen Aura konnte die Forschungsgruppe um Karl Deisseroth die Hirnwellen des Patienten beobachten.

"Als dieser wache, aufmerksame Mensch dann sagte, ja, ich dissoziiere jetzt, erschien eine Welle mit dem Rhythmus von etwa drei Hertz, und sie war genau im posteromedialen Kortex. Und das war ein sehr präzises Ereignis, das sich bei den folgenden Versuchen wiederholte. Wir machten Aufnahmen vom gesamten Hirn, aber sie war immer nur in diesem Bereich des Gehirns zu sehen, genau korrespondierend mit dem Mäusehirn."

Die Wissenschaftler kamen nach weiteren Versuchen zu dem Schluss, dass diese Oszillation tatsächlich sowohl bei der Maus, als auch beim Menschen mit dem Zustand der Dissoziation zusammenhängt.

"Denn das ist natürlich wichtig, um zu entscheiden, ob man diesen Teil des Gehirns eventuell herausnimmt, was natürlich ein großer Eingriff ist, und da will man sich sehr sicher sein."

Optogenetik lässt Rückschlüsse auf das menschliche Hirn zu

Die Optogenetik hilft dabei, vom Mäusehirn Rückschlüsse auf das menschliche zu ziehen. Im Klinikalltag ist die Optogenetik nicht zu finden. Das wird auch gar nicht von ihr erwartet, erklärt Nils Freundlieb, Oberarzt in der Psychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.

"Ich halte es für unrealistisch, dass in absehbarer Zukunft die Optogenetik beim Menschen verwendet werden wird. Ich halte es für realistisch, dass die Optogenetik wie in der vorliegenden Arbeit uns ein besseres Wissen für bestimmte pathologische Phänomene erschafft und das wiederum kann dazu führen, dass man dann mit anderen Stimulationsmethoden, sei es medikamentös wie mit Ketamin oder sei es mit transkranieller Magnetstimulation dann spezifischer bestimmte Symptome behandeln kann."

Ketamin hat in der Forschung enormes Interesse geweckt. Am UKE soll es bald therapeutisch eingesetzt werden.

"Ketamin ist ein wirklich faszinierendes Medikament, das seit Mitte der 60er-Jahre auf dem Markt ist und seitdem an unterschiedlichsten Stellen benutzt wurde. Initial sowohl als Anästhetikum als auch als Droge, von Anfang an war Ketamin immer auch als Droge in Verwendung. Was dazu geführt hat, dass es sehr strenge Auflagen gibt, wie man überhaupt Ketamin verwenden kann, und jetzt auch sehr, sehr langsam überhaupt der Wandel kommt, das innerhalb der psychiatrischen Erkrankung anzuwenden", sagt Freundlieb.

Ketamin ist ein Narkosemittel, kann in niedrigerer Dosis dissoziative Zustände auslösen und bei depressiven Zuständen eingesetzt werden.

"Wir wissen durch zunehmende Forschung, dass Ketamin an ganz unterschiedlichen Stellen im Hirn ansetzt und die unterschiedlichsten Auswirkungen hat. Und eine der Auswirkungen scheint zu sein, dass es rapide auf eine bestimmte Form von Suizidalität anspricht, dass also die Suizidalität wirklich innerhalb von einer halben Stunde sich deutlich reduziert."

Antidepressive Wirkung durch das Medikament Ketamin

Eines der Hirnareale, bei denen man annimmt, dass Ketamin eine antidepressive Wirkung hat, ist die laterale habenula.

"Das ist ein Zellareal", erklärt Freundlieb, "ziemlich in der Mitte des Gehirnes, welches ebenfalls in Form von Hirnwellen, in Form von sogenannten Bursts eine depressiogene Wirkung haben kann, und wir wissen, dass Ketamin an dieser Stelle appliziert dazu führt, dass diese Bursts reduziert werden und dass das antidepressiv wirkt. Das ist antidepressiv und nicht antisuizidal, wobei das vielleicht so ein bisschen miteinander einher geht."

Bursts, also die kurzen Ausbrüche von Hirnwellen, spielen in der Forschung eine wichtige Rolle. Sie könnten eine größere Bedeutung haben, als die Oszillationen selbst. Die Arbeitsgruppe um Ilka Diester an der Uni Freiburg hat eine Methode entwickelt, die kurzzeitigen Beta-Wellen-Ausbrüche in Echtzeit zu messen.

In einem Versuch mit Laborratten wurde dabei festgestellt, dass sie mit der Wahrnehmungsfähigkeit zu tun haben. Über einen kleinen Hebel erhielten die mit Elektroden ausgestatteten Tiere Vibrationen in unterschiedlicher Stärke auf die Pfoten. Wenn sie zeigten, dass sie die Vibrationen spüren, erhielten sie Zuckerwasser zur Belohnung.

"Also die Ratte musste einen Hebel greifen, dann wurde vibriert und dann sollte sie loslassen. Das lernen die Tiere relativ gut, weil die Vibration und diese taktile Wahrnehmung das ist ihr primärer Sinn eigentlich, das können sie wesentlich besser als zu sehen."

Das Ergebnis war: Je besser die Ratten wahrnehmen, umso weniger Beta-Bursts gab es, und umgekehrt: Je größer die Rate der Beta-Ausbrüche war, umso schlechter wurden die Vibrationen wahrgenommen.

Unterschiedliche Nachrichtenkanäle im Gehirn

Es wird davon ausgegangen, dass eintreffende Sinnesinformationen über zwei unterschiedliche Nachrichtenkanäle verarbeitet werden. Der eine Weg - Top-down - ist nötig, wenn zunächst auf oberster Hirnebene eine Entscheidung getroffen werden muss, beispielsweise im Langzeitgedächtnis, wo nachgeschaut werden muss, ob man die Person da hinten in der Fußgängerzone wirklich kennt.

Der andere Weg - Bottom-up - wird normalerweise gegangen. Die anderen Menschen im Sichtfeld, die Gerüche, die Geräusche, sie müssen nicht auf oberster Ebene berechnet werden. Da hier mit unterschiedlichen Wellen gesendet wird, können die Informationen verarbeitet werden, ohne sich in die Quere zu kommen. Bottom-up läuft über die Gamma-, Top-down über die Beta-Frequenz. Top-Down und Beta haben immer Vorrang.

"Und das macht ja auch Sinn, wenn wir jetzt unsere Ergebnisse wieder angucken, dass wir sagen, wenn eine sehr hohe Beta-Rate da ist, wird schlechter wahrgenommen, das heißt, das Gehirn oder das Hirnareal in dem wir gerade messen, das ist eigentlich gerade damit beschäftigt, interne Eingänge von nem höher geordneten Areal zu verarbeiten", sagt Diester.

"Also will ich jetzt gerade nicht neuen Input bekommen, möchte erst mal gerade überlegen, weiterverarbeiten, was es da für Signale bekommen hat von seinem Chef, ja, also von der übergeordneten Struktur."

Bei einigen psychischen Erkrankungen gibt es Hinweise darauf, dass Top-down- und Bottom-up-Ströme durcheinandergeraten, dass Sinneseindrücke den falschen Weg gehen und eine andere Interpretation erfahren.

EKT als Behandlungsmöglichkeit bei Psychosen

Bis die Forschung hier womöglich neue und gezielte Therapiemethoden entwickelt, ist die EKT, mit ihrer im gesamten Hirn erzielten Wirkung eine Behandlungsmöglichkeit bei Psychosen.

"Unser Patient leidet seit fast 20 Jahren an imperativen Stimmen, das heißt Stimmen, die ihm Befehle geben, Dinge zu machen, die er nicht machen will, das sind entweder sich die Hose auszuziehen oder auf die Straße zu gehen, ohne Schuhe an zu haben oder darüber nachzudenken sich umzubringen", berichtet Freundlieb.

"Neben den imperativen Stimmen leidet er auch an kommentierenden Stimmen, das sind Stimmen, die ihn beschimpfen, die ihm sagen er sei ein Nichtsnutz, er würde das nie hinkriegen und so weiter und so fort. Der größte Teil des Lebens des Patienten beschäftigt sich damit, dagegen anzukämpfen und irgendwie trotzdem ein stabiles Alltagsleben zu ermöglichen."

Nach der Narkose ist der Patient bereit, über seine Krankheit und die EKT zu sprechen.

"Ich habe nichts davon gemerkt eigentlich, also ich war einfach eingeschlafen auf klar Deutsch. Und dann wachte ich auf und dann war alles wieder vorbei."

Eine Besserung der Symptome ist nicht zu spüren, das ist aber zu diesem frühen Stadium der Therapie auch nicht zu erwarten.

"Ich leide unter Halluzinationen, Stimmen und Gestalten sehen. Seit circa 25 Jahren läuft das schon so. Das ist durchgehend, das ist auch während ich mit Ihnen gerade rede. Ich kann bloß mich noch äußern, trotz alledem noch, aber es ist eine Qual", erklärt er.

"In Lichtgeschwindigkeit sind die Stimmen da, also schneller als eine Sekunde, halbe Sekunde, sogar noch schneller, also minimal. Erklären, wie kann man's erklären? Wenn ich so denke innerlich, dann höre ich eine Stimme die mitdenkt, also eine Stimme, die denkt, nicht so stimmungslos Gedanken denken. Das kann man nicht beschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie jetzt zum Beispiel denken können ohne Stimmen", sagt er.

"Oder können Sie sich vorstellen mit Stimmen zu denken, hören Sie ne Stimme, wenn Sie denken? Sehen Sie, und sowas ist bei mir der Fall."

Besserungen erhofft nach etwa zwölf EKT-Behandlungen

Nils Freundlieb hat Hoffnung, dass sich nach etwa zwölf Behandlungen Besserungen einstellen.

"Es ist unrealistisch zu glauben, dass die Stimmen dann weg sind, aber dass die Stimmen so stark gemindert sind, dass er nicht mehr so viel Energie dafür braucht, damit zu kämpfen, sondern sich wieder auf das fokussieren kann, was er eigentlich tut."

Die EKT-Behandlung zeigt bislang in Studien keine Hirnschädigungen, als Nebenwirkung können jedoch einzelne Episoden im Gedächtnis plötzlich nicht mehr vorhanden sein. So, zumindest kurzfristig, auch bei diesem Patienten.

"Ja, ich habe paar mal Vergesslichkeit. Ja, ich konnte eine Person nicht richtig - überlegt überlegt, woher kenne ich ihn? Dabei war er oben stationär als Pfleger und paar Minuten später fiel mir das ein, Mensch!, ich habe Sie völlig nicht wiedererkannt. Aber die Gedanken haben sich wieder gesammelt."

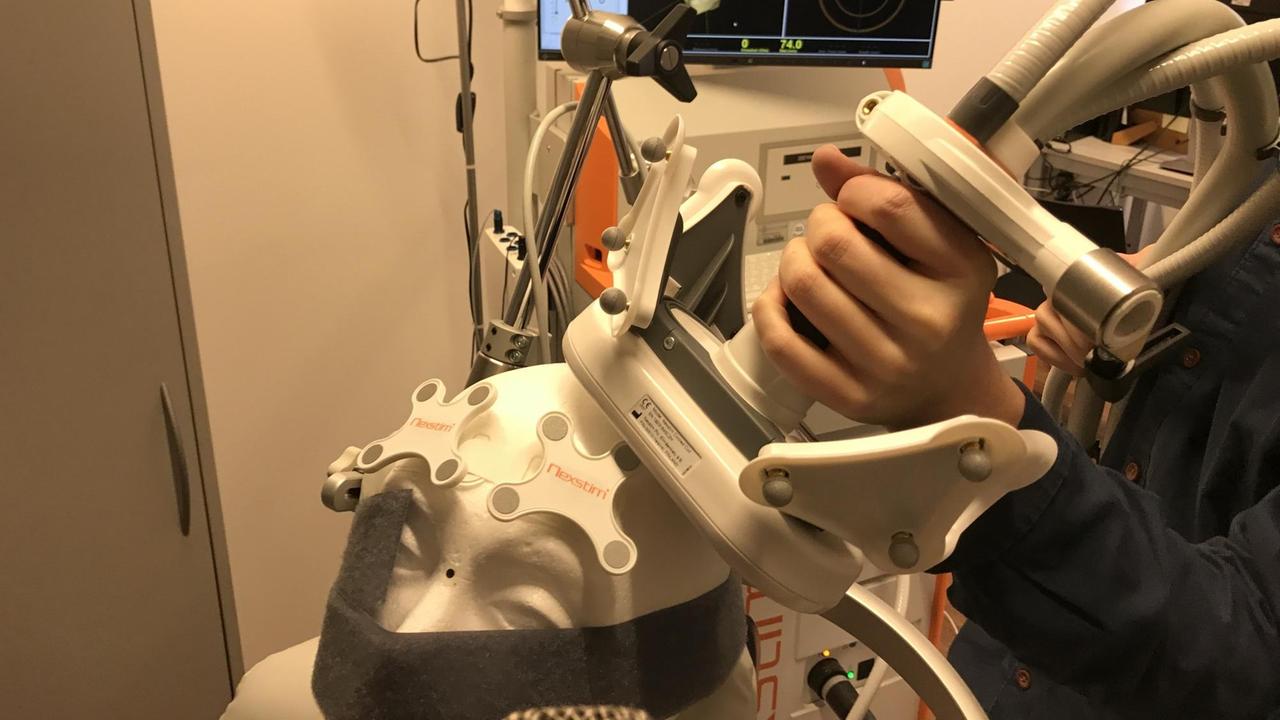

Markierungen für eine transkranielle Magnetstimulation. Bei ihr kommen Magnete statt Strom zum Einsatz.© picture alliance / AP Photo / Tony Avelar

Die zweite und sanftere Methode zur Hirnstimulation, die im UKE eingesetzt wird, ist die repetitive transkranielle Magnetstimulation, kurz rTMS. Bei ihr kommen Magnete statt Strom zum Einsatz, Nervenzellen und vernetzte Hirnzentren werden aktiviert, rhythmische Muster zeigen sich in den stimulierten Regionen.

Assistenzarzt Niklas Schade führt an einem Styroporschädel vor, wie eine rTMS abläuft. Mit einem zuvor angefertigten MRT-Bild werden bestimmte Schlüsselpunkte gesucht, um diese durch Magnetimpulse durch die Schädeldecke zu stimulieren.

"Das Magnetfeld trifft dann auf die Nervenzellen - Nervenzellen leiten ja elektrisch - und durch das Magnetfeld werden diese Nervenzellen aktiviert, ähnlich, wie wenn man Strom geben würde", erklärt Schade.

In diesem Moment ein ganz ähnlicher Mechanismus wie bei der EKT.

"Wenn man das nur einmal macht, werden die Muskeln aktiviert in dem Bereich des Gehirns, der für die Muskeln zuständig ist. Wenn ich das aber wiederholt mache, über einen längeren Zeitraum, in einer bestimmten Frequenz, kann ich die Aktivität dieser Nervenzellen verändern und zwar über nen Zeitraum, der länger ist, als die Stimulation an sich."

Magnetbehandlung rTMS als sanftere Behandlungsmethode

Im Gegensatz zur EKT können mit der rTMS nur die äußeren Gehirnschichten erreicht werden. Eine Zielregion für die Magnetbehandlung ist immer wieder der DLPFC, der dorsolaterale Präfrontalkortex, dieser verfügt über Verbindungen zu tieferen Teilen des Gehirns.

"Eine These ist, dass durch diese Stimulation das Default Mode Network - ganz relevant bei der Depression -, da gibt es neuere Studien zu, dass man das durch diese Stimulation beeinflussen kann", sagt Schade.

Assistenzarzt Niklas Schade führt an einem Styroporschädel vor, wie eine transkranielle Magnetstimulation abläuft.© Deutschlandradio / Marko Pauli

Etwa 50 bis 60 Prozent der Menschen mit Depressionen, die von einer medikamentösen Behandlung nicht profitieren konnten, erfahren eine Besserung ihrer Symptome. Der genaue Mechanismus ist auch hier nicht in allen Einzelheiten verstanden. Eine neue Studie registrierte nach dem Einsatz der rTMS einen Anstieg verschiedener Oszillationen bei den Probanden – Theta-, Alpha- und Beta-Wellen.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Hirnwellen wichtige Informationsträger sind, aber auch, dass man hier in der Forschung noch am Anfang steckt.

"Eine große Frage, die immer da ist, woher kommen diese Oszillationen? Man ist sich schon einig, dass es eben dieses Summenpotenzial ist und dass es die Eingänge aus anderen Arealen in ein weiteres Areal sind - aber was genau schwingt denn da?", sagt Diester.

Und Deisseroth: "Die Deltawellen im posteromedialen Kortex und Dissoziation hängen kausal zusammen, aber auf welchem Mechanismus das beruht, da gibt es immer noch eine große Verständniskluft für uns."

Und die psychischen Erkrankungen - Lösungen dafür können nicht allein im Gehirn gefunden werden, gibt Nils Freundlieb zu bedenken. Die Erkrankungen weisen meist weit über das Neuronale hinaus. Auch das Netzwerk außerhalb des Hirns sollte zum Kommunizieren, zum Pulsieren, zum Schwingen gebracht werden, meint er.

"Körper, Geist, Seele und Umwelt. Und es ist völlig illusionär zu glauben, wir würden an einer Stelle, am besten in einem einzigen Hirnareal ein Neurotransmitter verändern und alles wird gut und anders."