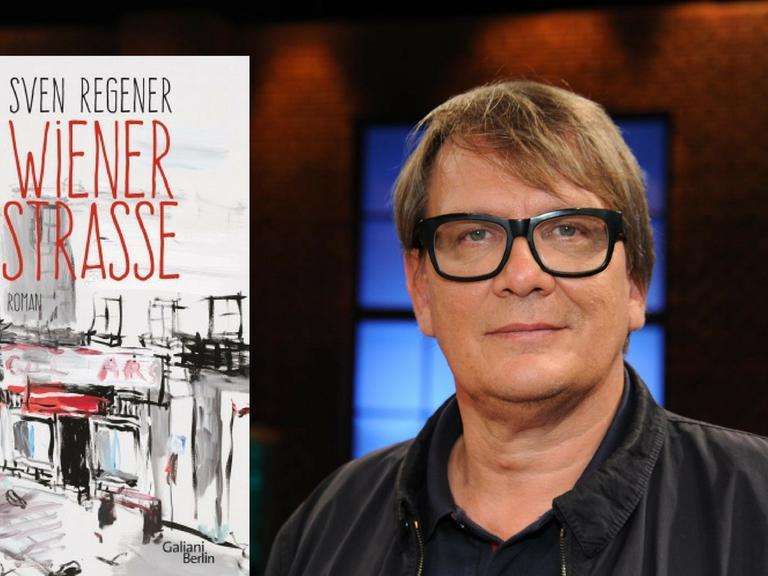

Staat oder Bürger – für wen sind Polizisten da?

Früher wurde die Polizei vor allem als staatliche Ordnungsmacht wahrgenommen. Heute verbinden mit ihr viele eher den „Bürgerschutz“. Der Kriminologe Rafael Behr sieht keinen deutlichen Rollenwechsel: „Die Polizei ist nie davon abgerückt, staatliche Interessen durchzusetzen.“

Deutschlandfunk Kultur: Heute geht es in Tacheles um die Polizei, die Bürger und um den Staat.

Bei all den Debatten um das neue bayerische Polizeigesetz geht es um die Frage: Was darf die Polizei? Was sollte sie nicht dürfen – auch nicht im Namen der inneren Sicherheit? Aber, frage ich mich, für wen sind die Polizisten in den Bundesländern denn nun da? Für die Bürger in Not- oder Konfliktsituationen, um Ordnung zu schaffen, auch im Straßenverkehr? Oder doch mehr für den Staat, der für die Sicherheit alles einsetzt, was er kann?

Mit dieser Frage gehe ich ins Gespräch mit Professor Rafael Behr, der Polizeiwissenschaftler an der Akademie der Polizei in Hamburg ist und schon vor vielen Jahren gesagt hat: Ja, es ist so. Die Polizei hat ein Problem mit ihrem Selbstverständnis, wenn sie an einem Tag für Bürgerinteressen eintritt, tags darauf aber einen Castor-Transport durch Deutschland peitscht.

Guten Tag, Herr Behr.

Rafael Behr: Guten Tag, Frau Durak.

Deutschlandfunk Kultur: Was hat sich denn daran geändert, Herr Behr, außer dass es die Castor-Transporte so nicht mehr gibt?

Rafael Behr: Prinzipiell hat sich wenig geändert. Denn nach wie vor steht die Polizei immer im Spannungsfeld, Interessen des Staates selbstverständlich zu schützen und sie abzustimmen und abzuarbeiten mit den Interessen auch der Zivilgesellschaft.

Ich würde in der Tat das Wort Bürger nur ungern benutzen und stattdessen von Gesellschaft sprechen, weil, an dem Bürger, an diesem Begriff hängt so viel Politisches. Das ist eine fiktive Figur. Der Bürger hat Rechte. Und in der Wirklichkeit der Polizisten kommt der Bürger, der auch dem polizeilichen Verständnis am nächsten ist, so gut wie nicht vor. Denn er hat wenig mit der Polizei zu tun. Aber mit Gesellschaft haben Polizisten sehr viel zu tun und Polizistinnen. Und diese Gesellschaft ist sehr, sehr divers, sehr, sehr unterschiedlich und nicht immer ganz leicht zu handhaben.

Also, wir halten fest: Die Polizei ist nie davon abgerückt, staatliche Interessen durchzusetzen, auch heute nicht. Das sehen wir zum Beispiel beim G20-Gipfel. Dort wurde Zivilgesellschaft kurzfristig mal 37,5 Quadratkilometer ausgelagert.

„Kein Wechsel von der Staatsschutzpolizei zur Bürgerschutzpolizei“

Deutschlandfunk Kultur: Wie meinen Sie das? Zivilgesellschaft ausgelagert?

Rafael Behr: Es wurden Sperrzonen eingerichtet, in denen sozusagen kein Durchgang mehr war für die Bevölkerung. Das war Sicherheitszone. Das heißt, der Staat hat hier dafür gesorgt, dass die Sicherheit der ausländischen Staatsgäste garantiert wird. Und das hatte zur Folge, dass der Bürger oder die Gesellschaft bestimmten Einschränkungen unterworfen war. Das ist immer so.

Konzert für Polizisten in der Elbphilharmonie – mit dem damaligen Bundesinnenminister und Hamburgs damaligem ersten Bürgermeister © dpa- Bildfunk / Daniel Bockwoldt

Also, jetzt einfach nur zu sagen, es hat einen Wechsel gegeben von der Staatsschutzpolizei zur Bürgerschutzpolizei, das ist in der Tat nicht der Fall. Aber, was ich sehr wohl feststelle, ist, dass die Polizei sensibler als früher abwägt, in welche Spannungen sie gerät. Das war schon beim Castor so, dass beispielsweise die Polizeigewerkschaften gesagt haben: Wir wollen nicht, dass auf unserem Rücken staatliche Interessen durchgepeitscht werden. – Also, es gibt sehr wohl auch ein Bewusstsein in der Polizei, auf welcher Seite sie sich wohlfühlt und wie sie sich tatsächlich auch in diesem Spannungsfeld verhalten muss.

Deutschlandfunk Kultur: Wieso muss sich Polizei wohlfühlen?

Rafael Behr: Das hat was mit Professionalität zu tun. Wohlfühlen ist natürlich ein etwas alltagsorientierter Ausdruck. Ich würde hier von einer inneren Haltung sprechen, von einer Haltung sozusagen, die auch demokratiefest ist, die professionell ist, die auch an ethische Maßstäbe gebunden ist.

Denn für eine Polizei, die nur und ausschließlich staatliche Interessen durchpeitscht, braucht man keine Ethik. Man braucht keine Professionsdebatte etc. Aber eine Polizei, die sich tatsächlich dem Wohl der Gesellschaft verschreibt und nicht nur Sicherheit produzieren will, sondern auch für den sozialen Frieden einen Beitrag leisten will, die muss sich die Frage stellen: Wie weit werden wir zum Beispiel durch die Bevölkerung auch bejaht, unterstützt? Wie stark steht die Gesellschaft denn auch hinter ihrer Polizei?

Oft fehlt die Ruhe für ein Gespräch

Deutschlandfunk Kultur: Dann muss die Gesellschaft, und ich habe ein bisschen ein Problem da mit Zivilgesellschaft oder/und Bürger, also da den Gegensatz zu setzen. Also: Dann muss doch aber die Gesellschaft die Polizisten auch treffen. Tut sie das und tut sie das nur, wenn es knallt?

Rafael Behr: Na ja, sehr ausschnitthaft eben. Deswegen spreche ich ja auch so ungern vom Bürger, weil der Bürger ist tatsächlich in der Wahrnehmung der polizeilichen Tätigkeiten äußerst selten vertreten. Da wird mal eingebrochen beim Bürger. Oder er hat einen Verkehrsunfall. Aber Gesellschaft besteht aus sehr viel mehr Personen und Menschen – zum Beispiel in sozialen Brennpunkten, zum Beispiel mit hoher krimineller Energie.

Natürlich sind das formal, auch – oder viele von ihnen sind Bürger, aber Gesellschaft ist ein weitergehender Begriff und er ist diffuser.

Deutschlandfunk Kultur: Genau. Er ist diffuser und damit für mich weniger greifbar.

Rafael Behr: Ja, aber das ist das Problem auch der Polizistinnen und Polizisten, wenn sie im Alltag ihren Dienst tun. Sie stoßen ganz oft in Situationen, die wenig greifbar, wenig klar sind, die auch oft nicht gut informiert werden – also, nicht die Situation, sondern die Polizisten sind oftmals nicht gut informiert über den Kontext, über den Gesamtzusammenhang, müssen aber entscheiden. Und da fehlt oft die Ruhe für ein Gespräch, für eine Aufklärung, für eine Ermittlung. Und in diesen diffusen Situationen muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist sozusagen der Alltagsauftrag von Polizei. Hier brauchen sie ein genügend ausgebildetes Rucksackwissen, das sie sofort abrufen können.

Deutschlandfunk Kultur: Es ist derzeit so, Sie beschreiben es, dass die Polizisten erst dann gerufen werden, wenn etwas passiert – ob es nun um Gewalt geht auf den Straßen oder in Häusern, ob es um Straßenverkehr geht, Konfliktsituationen, die in Gewalt ausarten könnten. Und dann beklagen Polizisten und auch Bürger gegenseitig: Wir kennen uns ja gar nicht. Wie sollen wir denn einander vertrauen? – Ist es ein Irrglaube zu meinen, das es vor Zeiten besser war, als uniformierte Polizisten noch Zeit und Gelegenheit hatten, einfach durchs Viertel zu laufen und präsent zu sein – optisch und auch als Ansprechpartner?

Rafael Behr: Nun, was tatsächlich Folklore ist und stark auch überhöht ist, ist die Verklärung der früheren Zeiten als goldene Zeit, in der das Wort des Schutzmanns noch gegolten hat, in der die Polizei noch respektiert wurde.

Was tatsächlich stimmt, was wir auch empirisch nachweisen können, ist, dass man mehr Angst vor der Polizei hatte. Und wenn der Schutzmann, damals war es der Schutzmann, patrouilliert ist zu Fuß, dann haben die Bürger ihm nicht Respekt entgegengebracht und Hochachtung, sondern sie haben schlichtweg Angst gehabt, weil die Polizei in den 50er-, 60er-Jahren mehr Angst verbreitet hat als Wertschätzung.

Wandel zu mehr Prävention und Fürsorge

Deutschlandfunk Kultur: Und jetzt?

Rafael Behr: Jetzt ist das anders. Es hat insbesondere in den 90er-Jahren eine starke Hinwendung gegeben sozusagen zur Veränderung des Profils und auch zur Veränderung des Selbstverständnisses. Da spielen Begriffe wie Prävention eine Rolle, Fürsorge. Man ist stärker tatsächlich ausgerichtet, programmatisch ausgerichtet auf die Situationen, die eben nicht gewalthaltig sind, die keine sofortige Intervention beinhalten. Also, dieses ganze Konzept beispielsweise des Kontaktbereichsbeamten, also der Polizisten, die tatsächlich zu Fuß durchs Viertel laufen, aber eben nicht nur laufen, sondern auch ansprechbar sind und informiert sind auch über die Belange des Viertels…

Deutschlandfunk Kultur: Den meinte ich. Genau den meinte ich.

Rafael Behr: Die gibt es nach wie vor.

Deutschlandfunk Kultur: Wo? Sagen Sie es mir, ich gehe mal hin.

Rafael Behr: Kommen Sie nach Hamburg. Da heißen die BFS, besondere Fußstreifendienste. In Köln heißen sie, glaube ich, Kontaktbereichsbeamte. In Mainz wird es der Vertelbutze genannt.

Deutschlandfunk Kultur: Das hört sich nett an. Kommen Sie nach Berlin. Ich suche sie.

Rafael Behr: In Berlin gibt es sie mit Sicherheit auch, nur – und da haben Sie auch Recht in Ihrer Wahrnehmung – die sind natürlich nicht so zahlreich, wie sie sein könnten und wie sie möglicherweise auch sein müssten, um so etwas wie – in englischer Sprache heißt das community policing, also gemeindeorientierte Polizeiarbeit zu machen. Im internen Ranking sind die Polizisten und Polizistinnen, die tatsächlich zu Fuß laufen und die sich um die Gemeinde kümmern, nicht sehr hoch angesehen. Die sind freundlich. Die sind nett, haben auch viele Informationen, aber letztlich liegt sozusagen der Idealtypus des jungen Polizisten auf dem Einsatz, auf der Lage, auf der Lagebewältigung, also, tatsächlich auch ein bisschen auf dem repressiven Bereich, wo etwas zu ermitteln ist, wo etwas verhindert werden soll, eine Straftat möglicherweise.

Viele junge Polizisten wollen Einsätze machen. Der Job des netten Kontaktbereichsbeamten steht dagegen nicht sonderlich hoch im Kurs.© dpa

Deutschlandfunk Kultur: Moment, Moment! Nicht hoch angesehen? Beim Bürger ja schon.

Rafael Behr: Beim Bürger schon, ich meine, im internen Ranking. Also, ein junger Polizist, der sich für den Beruf entscheidet, wird selten angeben, ich möchte gerne Kontaktbereichsbeamter werden und eine Schule betreuen oder Verkehrserziehung betreiben. Junge Leute wollen in der Regel, so sagen sie es ganz häufig, einen Job machen, der nichts mit dem Büro zu tun hat, der keine Langeweile hat und der sehr abwechslungsreich ist. Das heißt, sie streben eigentlich in Arbeitsbeziehungen, Arbeitsbedingungen, die wir kennen als Streifendienst, als Spezialeinsatzkommando, als Bereitschaftspolizei, also alles diese Veranstaltungen, die eigentlich hoch problematisch sind, die aber am meisten, sagen wir mal, Abwechslung auch beinhalten.

Bei den Berufsvertretungen gibt es „instrumentelle Larmoyanz“

Deutschlandfunk Kultur: Herr Behr, legen Sie sich gerade wieder mit der Gewerkschaft der Polizei an, wie es schon mal vor ein paar Jahren war? Da gab es ja eine Auseinandersetzung zwischen Ihnen beiden, weil Sie gesagt haben sollen: Die Polizisten jammerten zu viel. Und die Gewerkschaft der Polizei hat gesagt: Der Professor ist im Elfenbeinturm.

Rafael Behr: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das wieder riskiere. Das kann ich nicht einschätzen.

Was ich aber tatsächlich gesagt habe, ist eben nicht, dass die Polizisten zu viel jammern, sondern dass die Gewerkschaften, die Berufsvertretungen strategisch diese Larmoyanz anwenden, um in der Bevölkerung sozusagen auch gehört zu werden. Und diese dauernde Botschaft von den „armen Polizisten“, die geschlagen, getreten, bespuckt werden, die finden sich eben im Selbstverständnis der Polizei überhaupt nicht wieder. Das ist eine instrumentelle Larmoyanz. Hätte ich damals nur Larmoyanz gesagt und nicht Jammern, dann wäre das überhaupt nicht so stark kritisiert worden. Aber das Jammern löst natürlich Beißreflexe aus bei Berufsvertretern der Polizei.

Deutschlandfunk Kultur: Jetzt sind wir genau wieder mitten drin. Herr Professor Behr, wir wollen mal zurück zu dem, womit wir begonnen haben. Also, Castor-Transporte gibt es nicht mehr. Dafür haben wir, na sagen wir, Großdemonstrationen, in die die Polizei geschickt wird, um Kontrahenten zu trennen. Es gibt Schlägereien auf Straßen. Es gibt Sportereignisse, die beschützt werden. Und wir reden ja immer über die Polizei in den Ländern. Die ist ja dann auch mit dabei.

Da treten Polizisten hoch ausgerüstet, kaum erkennbar, martialisch auf, müssen sie ja auch, um da Gewaltbereite zu trennen. – Wie kann denn da die Zivilgesellschaft – ich bleibe einfach beim Bürger, mir ist das näher, ehrlich gesagt, wie kann der denn dann Vertrauen in den Polizisten haben, der gestern ihm noch eins auf die Mütze gegeben hat und morgen dann freundlich sagt: Wo ist das Problem?

Rafael Behr: Ja. In der Regel begegnen sich diese zwei Sphären nur ganz selten. Also, die Polizisten, die beispielsweise Fußballspiele betreuen, die bei Demonstrationen eingesetzt werden, sind nicht dieselben, die am nächsten Tag durchs Viertel laufen. Das sind andere Organisationseinheiten.

Aber das Bild von Polizei ist natürlich eines: auf der einen Seite hoch ausgerüstet, umgangssprachlich gesagt, auch sehr anonym. Also, die haben alle Ausstattungen, die das Gespräch nicht fördern, die keine Kommunikation fördern. Das liegt eben daran, dass die Aufgabenbreite der Polizei unheimlich groß ist und dass dieses Spektrum nicht einheitlich beschrieben werden kann.

„Ich weiß nicht, ob Gewalt gegen Polizei zugenommen hat“

Wir haben sowohl den Paten für die Schule, für den Kindergarten auf der einen Seite und wir haben den Einsatzpolizisten in der Bereitschaftspolizei. Die tragen den gleichen Dienstausweis, machen aber sehr, sehr unterschiedliche Dinge und begegnen sich auch im Alltag wenig.

Den Polizisten, den wir schätzen als denjenigen, der in ruhigen Situationen, wenn nicht viel los ist, durchs Viertel läuft und auch durch die Gemeinde geht und auch gesprächsbereit ist, der findet sich eben nicht im Samstagsspiel. Da gibt es diese Situation nicht.

Was wir feststellen können, ich weiß gar nicht, ob die Gewalt gegen Polizei zugenommen hat, ich bin da sehr, sehr skeptisch, ich glaube es eigentlich nicht, es wird nur sensibler gezählt. Aber was tatsächlich zugenommen hat, sind die vielen, vielen Veranstaltungen, die von Menschen besucht werden wollen und können, die aber auch in sich problematisch sind – ob das jetzt politische Demonstrationen sind oder Sportereignisse oder einfach auch Events am Wochenende, all diese Ereignisse bergen die Gefahr in sich, dass viel Polizei eingesetzt werden muss.

Also, wir leben in so einer Art Eventgesellschaft. Und die negative Seite der Events kriegt halt die Polizei ab.

Seit geraumer Zeit digital unterwegs: Social-Media-Team der Polizei.© dpa / Hendrik Schmidt

Deutschlandfunk Kultur: Die Eventgesellschaft – zu der Eventgesellschaft gehört vielleicht auch das Digitale, Herr Professor Behr. Wir reden ja über die Polizei, für wen sie denn da ist, für den Bürger oder für den Staat. – „Freund und Helfer“, dieser alte Spruch, der nie so gestimmt hat, aber den greifen wir jetzt einfach mal auf. Das ist das Thema in unserer Sendung Tacheles hier.

Und es ist ja nicht so, dass die Polizei unmodern wäre, im Gegenteil. Seit geraumer Zeit ist sie auch digital unterwegs und versucht so am Bürger zu bleiben, in der Zivilgesellschaft zu bleiben – Twitter, Facebook, digitale Polizeiarbeit. Was spricht dafür und wo hakt es noch, Herr Prof. Behr?

Rafael Behr: Nun ja, zum einen beobachten wir natürlich, dass hier die Polizei auch nachholt, eine Kommunikation nachholt, die uns privat schon geläufig ist. Das wird jetzt auch institutionalisiert. Also, auch Polizei nutzt Facebook, nutzt Twitter, aber immer als Institution und eben nicht privat.

Hier gibt es im Moment noch – ich würde mal sagen – Modernisierungskonflikte oder Anlaufschwierigkeiten.

Wie trifft man als Polizei bei Twitter den richtigen Ton?

Deutschlandfunk Kultur: Was meinen Sie damit?

Rafael Behr: Nun, weil Polizisten in diesen Social-Media-Teams aufgefordert sind, eben auch eine Sprache zu benutzen, die ankommt, also eine heutige und moderne Umgangssprache, die ich auch selbst so vielleicht nicht mehr pflege, Sie möglicherweise auch nicht, die aber sehr stark von Abkürzungen lebt, von Modebegriffen etc.

Nun sind in diesen Social-Media-Teams auch Menschen, die das können. Sie dürfen es aber nicht immer, weil sie dann möglicherweise eine Sprache benutzen, die nicht rechtssicher ist.

Deutschlandfunk Kultur: Weil, da spricht die Polizei!

Rafael Behr: Genau. Es spricht immer die Polizei, auch wenn da ein junger Oberkommissar oder eine junge Kommissarin sitzt, die vielleicht eine ganz flotte Zunge hat und die sehr viel Ironie hat, die Scherze machen kann, die – man würde vielleicht umgangssprachlich sagen – einfach gut drauf ist. Nur sie darf dieses Temperament eben nicht voll ausnutzen, weil es immer wieder Leute gibt, die genau hinhören und sagen: So darf Polizei nicht sprechen!

Ich nehme mal ein Beispiel: Wenn Sie Einsätze kommentieren und jemand sagt, da kommt der schwarze Block, Mensch, macht euch weg, hier gibt’s gleich Krach. – Das darf eigentlich sein, viele verstehen das auch, wenn das so getwittert wird. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die dann sagen: So kommentierend und so bewertend und so vorverurteilend darf Polizei nicht reden. – Das heißt, sie wird auch daran gemessen, und zwar sehr traditionell und sehr konservativ dran gemessen, dass ihre Sprache, wenn sie denn über dieses Medium kommt, tatsächlich auch Polizeisprache ist.

Das ist ein Konflikt. Hier, glaube ich, müsste Gesellschaft etwas toleranter werden mit dem Medium und mit der Rolle der Polizei. Denn wenn wir wollen, dass wir eine moderne schnelle Polizei haben, dann müssen wir auch riskieren, dass nicht alles buchstabengetreu bis zum I-Tüpfelchen stimmt.

Deutschlandfunk Kultur: Mal abgesehen von der Sprache selbst, auch sonst ist es ja so ohne Twitter, wenn irgendwo was ist, dann sagt die Polizei „bitte weitergehen, bitte weitergehen, bleiben Sie hier nicht stehen“. Bei Twitter aus einer Großdemonstration heraus, wo die Polizei ja selbst aktiv ist und sagt, da kommt der schwarze Block, geht weg, wo ist da der Unterschied?

Rafael Behr: Na ja. Man kann dieses „gehen Sie weiter“ als polizeiliche Verfügung deuten verwaltungsrechtlich. Das ist eine Weisung, die ein Polizist ausspricht. Und wenn Sie der nicht nachkommen, stören Sie die Amtshandlung und es kann gegen Sie eine Sanktion erfolgen. Das merken die meisten so nicht, aber wenn da ein Rechtsanwalt unterwegs ist oder ein rechtskundiger Mensch, der kann Polizisten sofort darauf hinweisen, dürfen Sie das, gibt’s die Rechtsgrundlage – usw. Das alles verschwimmt bei diesen relativ lockeren Meldungen auf Twitter, weil zum Beispiel der Ausdruck „Haut ab“, ist das jetzt eine polizeiliche Anweisung? Ist das ein Verwaltungsakt? All diese Sprüche werden ja dann auch geprüft.

Collage mit Tweets der Polizei Mannheim© Twitter / DRadio Wissen

Ich finde immer richtig, das muss geprüft werden dürfen. Wenn Meldungen schnell rausgehen über den Äther, also über diese Medien, dann müssen sie auch möglicherweise schnell korrigiert werden. Das betrifft insbesondere Gewaltereignisse oder Zahlen oder Verdachtsmomente. Das heißt, hier muss die Polizei ständig aktuell bleiben und ist aufgefordert, den Spagat zwischen schneller Meldung, umgangssprachlich geschickt formuliert, und Wahrhaftigkeit auszuhalten.

„Twittern kann jeder“

Deutschlandfunk Kultur: Und dann ist es ja auch eine Sache: Hier spricht die Polizei. Wenn bei Twitter Informationen, es wird ja auch als Informationsmöglichkeit genutzt, selbst bei uns in der journalistischen Arbeit ist es ja so, dass manchmal Meldungen kommen, eine Quelle nur, man kann das nicht genau verifizieren. Wenn es etwas ist, wo die Polizei involviert ist oder Bescheid wissen könnte, versuchen wir auch, die jeweiligen Twitter-Accounts zu finden und zu gucken, was sagt da die Polizei. Was stimmt jetzt also? Also darf man das auch noch nicht so ernst nehmen, für bare Münze?

Rafael Behr: Ja, doch. Man muss natürlich das Handeln der Polizei auch in diesem Medium für bare Münze nehmen. Nur, ich sprach vorhin von den Lernprozessen, die hier die Polizei auch mitmacht. Es entwickelt sich ja ein eigener Markt, ein Informationsmonopol sozusagen, das über dieses Medium auch ausgestrahlt wird. Das ist eigentlich nicht die Kernaufgabe der Polizei, die Gesellschaft mit Informationen zu versorgen. Das ist eigentlich Ihre Aufgabe, also die der Medienfachleute.

Hier ist aber jetzt eine Situation entstanden, in der Polizei auch sehr massiv eingreift in dieses Informationsfeld. Ich bin mir sicher, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass hier die Diskussionen erst stattfinden und anfangen, inwieweit die Polizei hier beispielsweise über ein Monopol verfügt, das von den Medien sozusagen übernommen werden muss.

Deutschlandfunk Kultur: Twittern kann ja jeder.

Rafael Behr: Twittern kann jeder. Aber wenn die Polizei twittert, löst das bei vielen Menschen immer noch eine höhere Glaubwürdigkeit aus, als wenn ein normaler Beobachter twittert.

Ich habe das beispielsweise bei Schätzungen über Demonstrationen oder über die Anzahl von Demonstranten mitbekommen. Wenn beispielsweise die Polizei selbst in die Defensive gerät und angegriffen wird, wird in der Regel die Situation dramatischer geschildert, als wenn sie nur protokollarisch zur Kenntnis gibt, wie viel Demonstranten oder wie viele Personen bei einer x-beliebigen Demonstration anwesend sind. Das heißt, die Polizei selbst ist nicht immer ganz frei von Betroffenheit und auch von der subjektiven Bewertung einer Lage. Das ist natürlich ein Problem.

Twittern darf nicht nur der Eigenwerbung dienen

Deutschlandfunk Kultur: Das ist ein Prozess, aber insgesamt, finde ich, ist die Möglichkeit, über Twitter mit Bürgern der Gesellschaft in Kontakt zu treten, Informationen zu geben, aber auch sich selbst darzustellen, doch eigentlich eine ganz gute Sache.

Rafael Behr: Durchaus. Da habe ich wenig Kritik zu üben, insbesondere in den Fällen, in denen sich die Polizei tatsächlich auch niedrigschwellig darstellen kann – wenn es um Rettung von Tieren geht beispielsweise, das wird ja immer gern genommen, oder einfach eine witzige Situation. Das zeigt die Polizei ja auch menschlich und das ist ja auch gut sol.

Nur diese menschliche Komponente der Polizei ist immer gefährdet, auch in Kritik zu geraten. Wenn Polizei nur Twitter sozusagen für das Selbstmanagement nutzt und praktisch für die Eigenwerbung, dann ist es eben zu wenig. Das macht aber die Polizei auch nicht. Ich weiß zum Beispiel gerade von Berlin, das Social-Media-Team, auch das Hamburger, das ich jetzt ein bisschen kenne, aber auch das Münchner, das Frankfurter, die gehen schon sehr bewusst mit ihrer Rolle um und versuchen dieses Spannungsfeld, das ich skizziert habe, auch gut auszuloten.

Deutschlandfunk Kultur: Es kommt aber auch so was vor wie in dieser Woche: „Jimmy ist weg“ hat die Polizei in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, glaube ich, getwittert, weil ein Känguru abgehauen war und, ich glaube, ohne Mithilfe der Polizei wieder zurück ist – wie auch immer. Und die Polizei hat's getwittert. Okay, alles gut.

Noch etwas leichter, um nicht zu sagen seichter, sind Polizeiserien im Fernsehen. Ich nehme jetzt nicht Krimis, sondern wirklich, wo es eigentlich um die Polizisten geht, die im Kiez unterwegs sind – Polizeiarbeit auf dem Revier, seit Jahren in der Vorabendzeit, zum Teil auch schon zur Hauptsendezeit – und läuft und läuft und läuft und vermittelt ein falsches Bild?

Tatort im Ersten, Udo Wachtveitl als Kommissar Leitmayr im Münchner Tatort© imago

Rafael Behr: Sagen wir, ein einseitiges. Es ist nicht falsch, diese Dinge passieren ja tatsächlich – nicht in der Form, wie sie dargestellt werden, aber sie stellen natürlich die gute Polizei dar, die am Schluss der Sendung immer zu einer Lösung kommt, die in der Regel auch Frieden stiftet, die nicht korrupt ist, die nicht gewalttätig ist. Also, es wird schon etwas einseitig dargestellt. Aber die Polizei macht, glaube ich, das nicht nur aus eigenen Werbemaßnahmen, sondern sie beantwortet hier auch einen Bedarf der Bevölkerung, nämlich nach der Ansicht dieser guten Polizei, also dieser – ich würde trivial sagen – dieser Polizei, die die Welt in Ordnung hält und die für vieles eine Lösung hat, die auch als Tröster zur Verfügung steht, als dominierende Macht, als Souverän.

TV-Krimis zeigen „großen Bedarf an Folklore“

Ich glaube, hier ist ein großer Bedarf an Folklore und an der Möglichkeit, es könnte so sein. Dass das so nicht stimmt, wissen möglicherweise die meisten, die das sehen. Aber wir haben ja auch in anderen Bereichen das Bedürfnis, uns medial sozusagen etwas die Komplexität zu reduzieren. Das geht ja bei anderen Serien auch.

Deutschlandfunk Kultur: Man kann aber auch genau das Gegenteil erreichen. Denn es ist ja so, dass Statistiken und Wirklichkeit nicht übereinstimmen, dass also durch eine Schwemme auch von solchen Filmen, von mir aus reduzieren wir es mal auf diese Filme und Berichte auch in Medien, bestimmten Medien, dass die gefühlte Wahrnehmung der Bürger nicht mit dem übereinstimmt, was Kriminalitäts- und Gewaltstatistiken hergeben.

Rafael Behr: Das ist wahr. Da gibt es auch tatsächlich eine Problematik. Ich würde mal sagen, so Serien wie „Großstadtrevier“, die sind ungefährlicher. Wenn wir aber uns Formate anschauen, wo so getan wird, als ginge man authentisch mit auf Streife und erlebte reale Fälle der Polizei, dann wird quasi ein Einblick gewährt, der dem Bürger suggeriert, der Gesellschaft suggeriert, so funktioniert Polizeiarbeit tatsächlich und ich bin quasi live vor Ort. Das ist jetzt Original. – Das finde ich problematisch in der Tat, weil sozusagen eine Expertise suggeriert wird, die faktisch gar nicht da ist.

Und das finden wir auch auf anderen Stellen. Die Öffentlichkeit wird über diese Informationen in die Lage versetzt oder fühlt sich aufgefordert mitzureden im Expertendiskurs, also mit Experte zu werden, weil sie diese Filme gesehen hat oder weil sie die polizeiliche Kriminalstatistik gehört hat.

Und das ist natürlich eine Dimension von Wahrnehmung von Gesellschaft, die sehr problematisch ist, weil tatsächlich die Statistik, das, was wir empirisch nachweisen könnten, das, was ich als Kriminalität oder als Alltag anfühlt, weit auseinander driften.

„Mehr Aufgaben als früher“

Deutschlandfunk Kultur: Das Mehr an Erfahren von etwas vergrößert meine Angst.

Rafael Behr: In diesem Fall schon. Ich würde da aber von einer Lust-Angst sprechen, weil es auch immer damit zu tun hat, dabei zu sein. Das ist quasi eine Erlebnisdimension. Wenn man aber disponiert ist, Angst zu bekommen und sich von diesen Dingen auch verunsichern zu lassen, dann vergrößern sie die Angst.

Polizisten in der Silvesternacht im Einsatz am Kölner Hauptbahnhof© imago stock&people

Deutschlandfunk Kultur: Zurück in den Alltag, Professor Behr. Wie haben sich denn die Aufgaben der Polizei in den letzten Jahren geändert?

Rafael Behr: Zum einen stellen wir fest, dass das Spektrum sehr viel reicher geworden ist. Die Polizei hat mehr Aufgaben als früher. Sehen Sie nur diesen ganzen Bereich der digitalen Kriminalität an – also, Ebay-Betrug usw. Das sind ja Massendelikte, die es vor einiger Zeit noch gar nicht gab.

Inhaltlich gesehen hat es eine starke Hinwendung auch zu präventiven Maßnahmen und zu fürsorglichen Maßnahmen gegeben. Also, ich sage mal Opferschutz, Präventionsarbeit im Bereich der Schulen, der Verkehrserziehung etc. Die haben sehr stark zugenommen. Das heißt, die Polizeiarbeit hat sich eigentlich nach vorne verlagert, also nicht mehr das Abwarten einer Straftat wird jetzt groß geschrieben, sondern das Verhindern von Straftaten.

Hier hat sich die Polizei selbst auch immer wieder eine Expertise zugeschrieben, die im Alltag oftmals nicht so einzulösen ist. Also, der Beamte, der in der Lage ist, mit einer dementen Person im Altenheim kompetent zu sprechen, es gibt sie, aber systematisch kann die Polizei diesen Anspruch gar nicht einlösen. So viel Schulungen kann sie gar nicht machen. Das heißt, dieser ganze Bereich Opferschutz, Prävention, das Eingehen auf die verschiedensten Lebensbedingungen der Menschen, das neuere Thema, das wir bekommen, ist tatsächlich Geronto-Kriminalität, also, alternde Menschen als Opfer und Täter von Straftaten, das alles sind Dinge, die hinzu gekommen sind.

Die Gesellschaft verlangt sensible, verhältnismäßig und kompetente Polizisten

Die Erwartungen der Gesellschaft sind daraufhin auch gestiegen. Und es ist jetzt sehr schwer, im Einzelfall abzuschätzen, ob die Polizei im Alltag in der Lage ist, diesen Erwartungen zu genügen. Medial und sozusagen als Bild taucht die Polizei immer mehr als kompetente Institution auf, die alle möglichen Lebenslagen beherrscht, im Übrigen auch stimuliert durch die Filme und durch das mediale Interesse an Polizei.

Im Alltag bleibt aber das Personal bodenständig. Es bleiben dieselben Personen, die wir schon immer in die Polizei rekrutiert haben. Wir suchen ja nicht die intellektuell besten und die feinfühligsten und die sozial kompetentsten Personen aus, sondern diejenigen, die gerade in dieses Spektrum hineinpassen, das Polizei gut bearbeiten kann. Das muss sich alles mit entwickeln.

Das heißt: Selbst wenn Polizisten, Polizistinnen sagen, wir sind heute viel moderner als früher, dann glaube ich das, sage ja, aber um sie herum die Gesellschaft hat sich eben auch weiter entwickelt und ist viel anspruchsvoller geworden, was zum Beispiel sensible, verhältnismäßige und kompetente Arbeit anbelangt.

Deutschlandfunk Kultur: Dankeschön, Professor Behr.

Rafael Behr: Ich danke Ihnen.