Schreiben über Krebs als fiktives Tagebuch

12:30 Minuten

Es sollte nicht noch ein "Ich habe den Krebs besiegt-Triumph-Marsch" werden, sagt die Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert. "Tage wie Hunde" ist ein Buch über ihre schwere Krebs-Erkrankung, der sie etwas "entgegen schreiben" wollte.

Joachim Scholl: Es war der 9. Februar 2016, ein Dienstag, als die Schriftstellerin Ruth Schweikert erfuhr, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist, an einer besonders bösartigen Form, die nicht viel Hoffnung lässt. Jetzt gut zwei Jahre später lesen wir davon in einem Buch, das Ruth Schweikert während und nach ihrer Therapie geschrieben hat. Aus einem Studio in Zürich ist uns die Autorin zugeschaltet. Guten Tag, Frau Schweikert!

Ruth Schweikert: Guten Morgen!

Scholl: Triple negative breast cancer – das ist der englische Fachausdruck für den Brustkrebs, den Sie hatten. Für die meisten Patientinnen, die diese Diagnose erhalten, ist es das Todesurteil. Sie sind nicht gestorben, Frau Schweikert, Sie haben die Krankheit überstanden. Wie geht es Ihnen heute?

Schweikert: Danke, ich fühle mich lebendig, ich mache viele Dinge, es geht mir gut. Ich würde nie einfach daraus herleiten, dass ich jetzt geheilt bin, aber in diesem hanging in there, da fühle ich mich ganz vital.

Scholl: Sie haben noch am Tag der Diagnose beschlossen, darüber zu schreiben. Was war das für ein Impuls? - Gewissermaßen sofort den Ball zurückzuspielen, den Angriff parieren, Verteidigung organisieren?

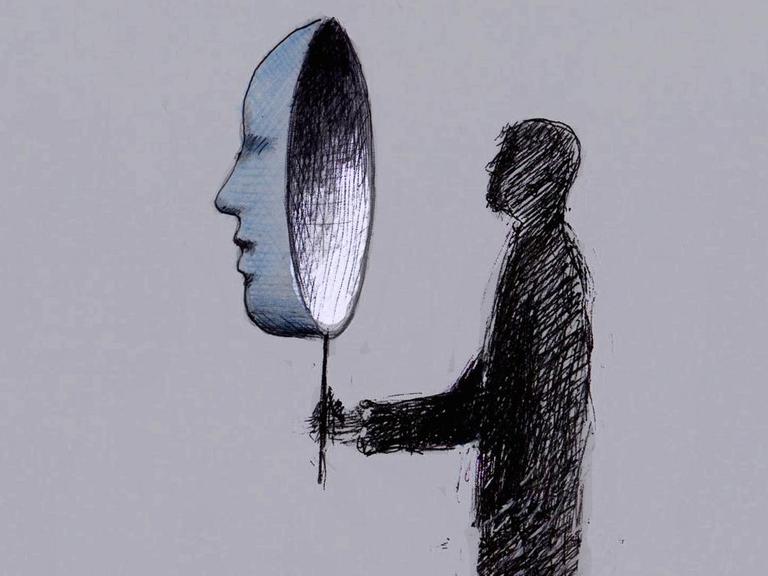

Schweikert: Sie sprechen von einem Impuls, und das trifft es. Impuls oder Reflex gar, etwas, was sozusagen gar nicht über den Verstand ging, sondern tatsächlich eine Art Vitalfunktion fast war, ohne dass ich irgendeine Ahnung hatte, was das konkret bedeuten würde, wie ich darüber schreiben könnte, das war es, glaube ich. Tatsächlich bedeutet so eine Art Diagnose auch immer eine Beschreibung: Also man wird beschrieben, man muss sich sozusagen dann mit dieser Beschreibung auch identifizieren. Und ich glaube: Das war wirklich so ein Impuls, ich schreibe auch, ich schreibe dem etwas wie auch immer entgegen.

Ein Nebeneinander von Implosion und Explosion

Scholl: Sie haben einen tollen Titel gefunden, den Sie entlehnt haben von einer französischen Künstlerin: Camille Henrot. Sie haben in Paris eine Ausstellung gesehen, die hieß "Days Are Dogs", und daraus haben Sie "Tage wie Hunde" gemacht. Diese Ausstellung, die hätte Sie aber auch zur Grundstruktur Ihres Textes inspiriert. Was ist das für eine Struktur?

Schweikert: Also das Buch besteht aus einem quasi fiktiven Tagebuch. Es beginnt an einem Dienstag, es endet an einem Montag, dazwischen gibt es einmal Sonntagnacht. Also es heißt, es gibt eigentlich acht Kapitel, wenn man so möchte. In diesen Tagen ist alles Mögliche quasi untergebracht, und zwar auch zeitlich alles Mögliche, zweieinhalb Jahre quasi, in denen ich geschrieben habe, von den ersten Notizen im Moment der Betroffenheit, bis hin zu Zeiträumen, die dann weiter davon weg lagen. Das war auch etwas, was mich sehr interessiert hat, wie verändert sich der Blick, wie verändert sich der Blick auf die eigene Existenz, auf die Welt. Tatsächlich, Camille Henrot hat ihre Ausstellung im Palais de Tokyo damals so organisiert: Sie hatte 14 Räume, und sie hat sie benannt Samstag, Samstagnacht und so weiter. Es gab also eigentlich dieselbe Struktur. Das hat mich sofort interessiert, weil ich immer in meinen Texten auch nach einer, wie soll ich sagen, adäquaten Form suche und die für mich nicht von vornherein feststeht, und das schien mir irgendwie ganz passend zu sein, dieses Nebeneinander. Es ist auch eigentlich alles in der Gegenwart geschrieben, fast alles, auch neu für mich, für mein Schreiben eigentlich. Dieses Hintereinander-, Nebeneinanderstehen von ganz unterschiedlichen Erfahrungen von Implosion und Explosion, von Lust auf Welt, auf das Leben und dem Zurückgeworfensein auf diese Krankheitserfahrung.

Jeder hat zwei Staatsbürgerschaften: Gesund oder krank

Scholl: Sie zitieren Susan Sontag an einer Stelle, Frau Schweikert, die amerikanische Schriftstellerin, die 2004 an Krebs gestorben ist, und sie hat diese inzwischen notorische Unterscheidung formuliert: "Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürgerschaften: eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken." Das geht einem flott über die Lippen, wenn man gesund ist. Wie hat sich denn bei Ihnen diese andere Staatsbürgerschaft angefühlt?

Schweikert: Gut, es war erst mal, wie das wahrscheinlich jeder und jede so erfährt, ein Herauskatapultiertwerden aus dieser Ordnung der Gesundheit. Das sind Räume, die plötzlich sich anders gestalten beziehungsweise es gibt Räume, die man erst betritt, wenn man eine solche Diagnose bekommt, es ist die Sterblichkeit, das Anerkennen der eigenen Sterblichkeit, die man ja immer theoretisch durchaus kennt und auch vielleicht annimmt, aber diese Erfahrung dann zu machen und zu sehen, natürlich wie viele einem schon vorausgegangen sind in dieser Erfahrung, wie viele einem auch nachfolgen werden in dieser Erfahrung, wie viele gleichzeitig diese Erfahrung machen, für mich war es … Ich möchte ungern von Lehrstück sprechen, aber wenn man nicht aus dieser Erfahrung für sich zumindest etwas auch mitnimmt, dann ist es schade oder wäre es schade.

Scholl: Ich musste bei diesen Staatsbürgerschaften an den "Zauberberg" von Thomas Mann öfter mal denken, so an die Krankheitsdialoge so zwischen Hans Castorp und Settembrini, also Castorp, der von der Erkenntnis durch Krankheit schwadroniert und dann die Gesunden verachtet, die besinnungslos im Flachland herumlaufen und sich den Bauch vollschlagen, und Settembrini, der rastet da immer komplett aus, wenn er sowas hört und sagt: "Nein, Senor, das ist falsch, wenn Sie krank sind, sind Sie nur Kadaver." Ich vermute, dass Sie auch die Settembrini-Position innehaben, Frau Schweikert, oder?

Schweikert: Ja, wobei ich schon finde, ich würde niemals… Ich denke, jeder Mensch hat zwei Staatsbürgerschaften gleichzeitig. Ich meine: Das sind graduelle Unterschiede letztlich und auch zu merken: Das werde ich mittragen durch mein weiteres Leben, das ist klar. Also ich werde nie mehr einfach nur diese eine Staatsbürgerschaft besitzen. Zugleich ist es wunderbar, wenn es Menschen gibt, die die Tatsache, dass sie sterblich sind, auch verdrängen können und daraus was machen. Noch wunderbarer ist es vielleicht, mit diesem Bewusstsein tatsächlich vielleicht noch aus tieferem Grunde – ach ja, diese ganzen Begrifflichkeiten sind alle untauglich – trotzdem etwas zu tun, also diese Vita Activa zu führen oder diese Natalität, das Wiederbeginnen: Immer wieder können wir anfangen. Das ist es, was mir so aufgeleuchtet ist eigentlich in dieser Krankheit.

Scholl: An einer Stelle, da stutzt man sehr, Frau Schweikert. Wenn Sie nämlich schreiben - das sind nur zwei, drei Zeilen -, dass Ihnen der Krebs fehlen würde zwischendurch als inneres Gegenüber, denkt man: Hoppsa, was ist das für ein Gedanke?

Schweikert: Ich habe versucht - eigentlich so genau wie möglich -, den Phänomenen nachzugehen, die sich mir von innen und von außen quasi durch diese Erfahrung präsentiert haben. Ich meine: Wenn man eine solche Diagnose bekommt, kann man, glaube ich, nicht anders, als sich bis zu einem gewissen Grad auch damit zu identifizieren. Es ist auch nicht einfach ein Feind von außen, der da irgendwie kommt, sondern es ist ja der eigene Körper, der so etwas produziert. Auch wenn man das als nicht zur eigenen Persönlichkeit zählen mag, so ist es dennoch so, dass wir in diesem Körper ja verhaftet sind. Im Moment noch. Es wird daran geforscht, das Gehirn quasi über den physischen Tod hinaus lebendig zu erhalten, was auch immer.

Das war etwas, was sich mir so als Gedanke aufgedrängt hat, und ich ging mit diesem Gegenüber. Ich hatte diesen Eindruck: Ich habe jetzt ein inneres Gegenüber, und das ist dieser Krebs, und ich habe begonnen, mich mit dem ins Benehmen zu setzen und dann irgendwann auch gemerkt: Ja gut und jetzt habe ich diese Behandlung hinter mir, es geht mir eigentlich gut, ich bin natürlich besetzt von Angst zwischendurch, jedes Wehwehchen deutet man als Metastase et cetera, et cetera, aber ich muss dieses Gegenüber auch wieder loslassen. Tatsächlich denke ich und habe ich mit anderen auch besprochen,die ähnliche Erfahrungen gemacht haben: Man muss das, womit man sich notgedrungen identifiziert, tatsächlich auch dann wieder verabschieden.

Noch nie zuvor in der Ich-Form geschrieben

Scholl: Sie haben während der ganzen Therapien weitergearbeitet, geschrieben so gut es ging. Würden Sie sagen, dass dieser Krebs Sie zu einer anderen Schriftstellerin gemacht hat als früher?

Schweikert: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich habe noch nie in der Ich-Form geschrieben, außer in Essays natürlich. Ich habe noch nie im Präsens geschrieben. Ich war möglicherweise formal noch nie so radikal. Ich war vielleicht auch noch nie so frei. Also ich vermute mal, dass diese Erfahrung mein Schreiben auch verändert hat.

Scholl: Apropos Radikalität: Sie haben vorhin schon die Struktur Ihres Buchs beschrieben, also diese Art, diese Montage von verschiedenen Formen, die Sie machen, und sehr auffällig ist, dass immer nach manchen Notaten der Punkt fehlt. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich habe aber allerdings dann später gemerkt, am Ende kommen die Punkte wieder. Jetzt interpretiere ich mal ganz schlau: Sie hat einen Schlussstrich gezogen, einen Punkt gemacht. Nein, oder? So einfach?

Schweikert: Am Ende kommen die Punkte nicht wieder. Es endet ja mit "wer weiß" ohne Satzzeichen. Es gibt dazwischen so etwas essayartiges, die Sonntagnacht, wo darüber nachgedacht wird über den Tod eines Kleinkindes und so weiter. Da gibt es Punkte. Ansonsten gibt es immer am Absatzende eigentlich keine Satzzeichen. Das war für mich wirklich das, etwas in der Schwebe zu lassen, und für mich brechen die Dinge nicht ab, sondern die Gedanken bleiben in der Schwebe, genauso wie sie auch im Präsens bleiben. Das habe ich irgendwann gefunden, weil ich auch gemerkt habe: Es gibt diese Bewegung des Immer-wieder-ansetzens, also Dinge, die ich wiederaufnehme. Für mich ist es auch weniger eine Montage als ein Aufeinanderschichten mehrerer Schichten, die miteinander korrespondieren. Es gibt diese zwei Unterscheidungen: Es gibt Korrespondenzen mit ganz vielen Menschen, die hier im Buch auch einen Niederschlag finden, und es gibt dann Gedanken, Beobachtungen und so weiter aus dem Krebsgebiet und aus anderen Gebieten der Welt. Irgendwann hat sich das so herauskristallisiert, dass die Dinge wie in der Schwebe bleiben. Vielleicht wie Louise Bourgeois, eine von mir sehr bewunderte Künstlerin, nicht nur von mir bewundert, einmal gesagt hat: "My early work was the fear of falling, later on it became the art of falling, later on it became the art of hanging in there." Das ist so für mich so ein bisschen die Übersetzung.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.