Wolfgang Ullrich: Selfies

Wagenbach, Berlin 2019

80 Seiten, 10 Euro

Annekathrin Kohout: Netzfeminismus

Wagenbach, Berlin 2019

80 Seiten, 10 Euro

Das Selfie als Beginn einer neuen Kulturgeschichte

06:28 Minuten

Vom Beautyfilter zu lila Achselhaaren: Digitale Bildkulturen spiegeln nicht nur den Zeitgeist, sie gestalten ihn mit. Zwei neue Essay-Bände beschäftigen sich mit den visuellen Netzphänomenen Selfie und Netzfeminismus.

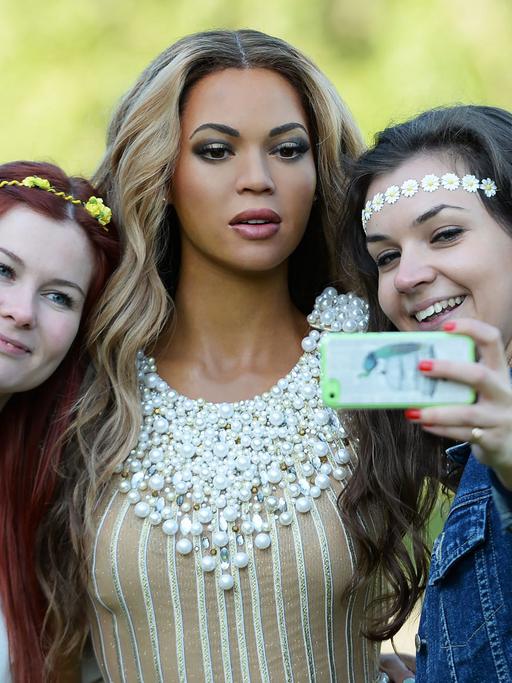

Die Augen weit aufgerissen, die Lippen zum Kussmund gespitzt, ein digitaler Filter setzt dem übertrieben niedlichen Gesicht noch Hasenohren auf: Millionen solcher Selfies entstehen täglich. Doch auch wenn der populären Bildgattung viel Kritik entgegenschlägt, sieht Wolfgang Ullrich in ihnen nichts Negatives, sondern Mittel zur Kommunikation, vergleichbar mit der mündlichen Sprache.

Man dürfe die Bilder daher nicht mit den Ansprüchen betrachten, die man an Selbstporträts der Kunstgeschichte habe: Selfies offenbaren nicht das wahre Selbst, schreibt der 1967 geborene Kunsthistoriker in seinem Essay "Selfies".

Menschen waren schon immer fasziniert von eigener Mimik

Vielmehr stehen Selfies, so argumentiert der Autor anhand vieler Bildbeispiele überzeugend, in der Tradition von Rollenspiel und Maskerade. Selfie-Produzenten würden sich schon durch ihre übertriebene Mimik in eine Art Bild verwandeln, noch bevor sie überhaupt auf den Auslöser gedrückt haben. Dabei sei das Interesse für solche extremen Gesichtsausdrücke nicht neu.

Als Spiegel von Emotionen waren Künstler schon vor Jahrhunderten fasziniert vom Mienenspiel. Das belegen auch die fast schon zeitgenössisch anmutenden Kopfskulpturen von Franz Xaver Messerschmidt aus dem späten 18. Jahrhundert, in denen der Bildhauer anhand des eigenen Gesichts Gefühle wie Ekel, Wut oder Überraschung studierte.

Heute könnten diese Kunstwerke zu einem Imitationswettbewerb anregen - ähnlich wie unter dem Hashtag #emojicontest Menschen versuchen, die Mimik verschiedener Smileys nachzuahmen.

Den einen Feminismus gibt es nicht

"Selfies" ist in der neuen Buchreihe "Digitale Bildkulturen" im Wagenbach-Verlag erschienen, die Wolfgang Ullrich gemeinsam mit Annekathrin Kohout herausgibt. Den Essays liegt die Beobachtung zugrunde, dass wir im digitalen Raum weniger mit Sprache und mehr visuell kommunizieren.

Das verändere auch den Feminismus, sagt die 1989 geborene Kulturwissenschaftlerin Kohout in "Netzfeminismus" und stellt klar: Den einen Feminismus gibt es nicht - weder online, noch analog. Aktuell bewegen sich die Positionen vor allem zwischen zwei Polen, so Kohout, einem schrift- und theoriebasierten Feminismus und einem bildorientierten Netzfeminismus, der mit Fotos stillender Mütter und weiblicher Körperbehaarung das Empowerment der Frauen feiert.

Dabei sehe der intellektuelle Feminismus auf den visuellen Netzfeminismus herab: "Hier sollte die grundsätzliche Bildkritik überwunden und die neuen Werkzeuge anerkannt und ernst genommen werden." Bilder sind also mittlerweile zu wichtig, um sie noch als Kommunikationsmittel zu ignorieren.

Thesen zu Netzfeminismus kommen zögerlich daher

Leider fehlt der Autorin die pointierte Sprache, die Wolfgang Ullrich gelingt. Und so wirken ihre Thesen zum Netzfeminismus zögerlich im Vergleich zu denen des Kunsthistorikers, der vollmundig über Selfies schreibt: "Als Millionen über Millionen weltweit damit anfingen, sich selbst zum Bild zu machen, begann nicht weniger als eine neue Phase der Kulturgeschichte" und spekuliert, dass die Mimik der Zukunft von einer an Selfies geschulten "expressiveren Gesichtskultur" geprägt sein wird.

Ob wir in Zukunft wirklich breiter grinsen werden oder unsere Augen weiter aufreißen als heute, wenn wir überrascht sind? Sicher ist, dass die beiden bisher erschienenen Bände der Reihe "Digitale Bildkulturen" auf nur 80 handlichen DIN A6-Seiten einen wichtigen Beitrag zur längst überfälligen Debatte darüber liefern, wie wir immer mehr über digitale Bilder kommunizieren.

Kenntnisreich analysieren beide, welche Vorläufer visuelle Netzphänomene in der analogen Welt haben und überzeugen mit kulturgeschichtlichem Anspruch und überraschenden Bildvergleichen. Das macht neugierig auf die weiteren Bände der Reihe, die in Vorbereitung sind - zum Beispiel über Emojis und Hassbilder im Netz.