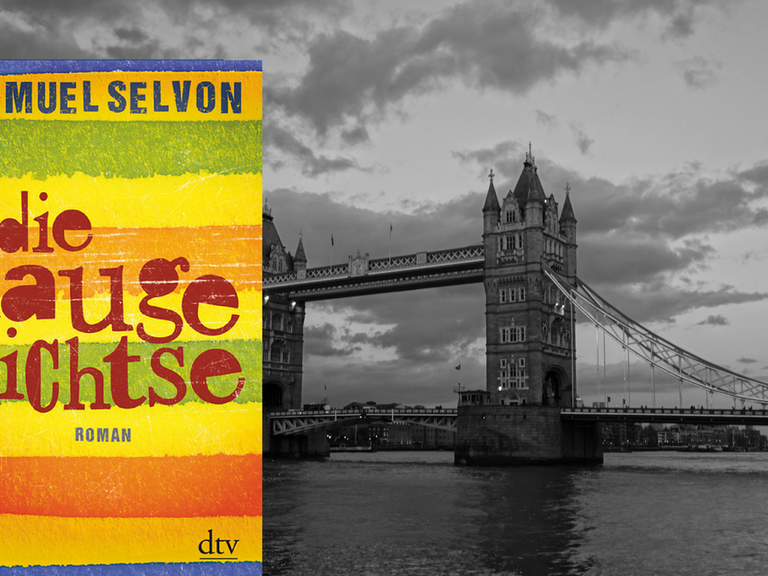

Samuel Selvon: Eine hellere Sonne

Roman. Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow

Dtv, München 2019

252 Seiten, geb. Euro 22,-

Ein karibischer Aufsteiger

05:37 Minuten

Samuel Selvons Roman ”Eine hellere Sonne” von 1952 erzählt in karibischem Slang eine hinreißende Aufstiegsgeschichte aus den frühen Vierzigerjahren. Damals wurde die Karibikinsel Trinidad zu einem Laboratorium der Moderne.

Nein, sie waren keine Freunde, der 1932 geborene Schriftsteller und spätere Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul und dessen neun Jahre älterer Kollege Samuel Selvon. Dabei stammten beide von der kleinen Karibikinsel Trinidad und siedelten 1950 nach Großbritannien um, ins sogenannte "Mutterland" der damaligen Kolonie.

Beide schrieben dort Romane, wurden von der literarischen Öffentlichkeit wahrgenommen, doch während sich V.S. Naipaul bald auch für andere Länder zu interessieren begann, blieb Selvon von seiner Heimatinsel geprägt.

Ist die deutsche Entdeckung dieses 1994 verstorbenen Autors, die vor zwei Jahren mit dem in London spielenden Einwandererroman "Die Taugenichtse" begann und sich nun mit dem Roman "Eine hellere Sonne" fortsetzt, also lediglich ein Akt literaturgeschichtlicher Fairness? Immerhin hatte V.S. Naipaul, wie es seiner mokanten Schmallippigkeit entsprach, seinen Vorgänger und zeitweiligen Konkurrenten als "natürliches Schreibtalent, manchmal unbeholfen, doch niemals ohne Reiz" eher abgekanzelt als gepriesen.

Karibischer Slang öffnet neue Erfahrungswelten

Umso größer ist das Vergnügen der heutigen Leser: Miriam Mandelkow, die schon die hinreißend pikaresken "Taugenichtse" in ein becircend vertracktes Deutsch übertragen hatte, zeigt nun auch in ihrer Übersetzung des Romans "Eine hellere Sonne", dass karibischer Slang sehr wohl literaturwürdig ist, fluid und verständlich sein kann und neue Erfahrungswelten öffnet.

Auch für den aus einer armen traditionalistischen indischen Einwandererfamilie stammenden Protagonisten Tiger wird Sprache zum Tor für neue Möglichkeiten. Je weiter er sich – zusammen mit seiner Frau Urmilla, die ihm in einer arrangierten Hochzeit quasi zugewiesen worden war – vom Heimatdorf im Inneren der Insel entfernt und es schließlich als gewitzter Arbeiter bis in die Peripherie der Hauptstadt Port of Spain schafft, desto größer wird auch seine sprachliche Souveränität.

Es sind die Jahre des Zweiten Weltkriegs, die mit der Stationierung amerikanischer Truppen einen ambivalenten Modernisierungsschock bringen und auch bislang ungeahnte Aufstiegsmöglichkeiten etwa im Straßenbau oder im Dienstleistungsgewerbe.

Menschen jenseits des eigenen Dorfes ist zu misstrauen

Weit entfernt davon, dass Klagelied einer zerstörten Idylle zu singen, zeigt Samuel Selvon – darin geradezu verblüffend modern – wie es im Gegenteil eher die vermeintlich "gewachsenen Traditionen" und deren Gebote waren, die das Individuum kleinhielten: Inder heiraten nur untereinander, Inder sprechen nicht mit Schwarzen, Menschen jenseits des eigenen Dorfs ist zu misstrauen.

Tiger und Urmilla aber lernen am neuen Wohnort mit dem afrokaribischen Ehepaar Joe und Rita zwei Menschen kennen, die für das Phantasma ethnischer Homogenität nur fröhlichen Spott übrig haben. Denn nicht unbedingt die eigene Community bringt einen vorwärts, sondern ein Netzwerk von Freunden und Kumpanen, welche die gleiche selbstbewusste Zukunftsfreude teilen.

Parabel über das Befreiende des Vermischten

Gerade in heutigen Zeiten, in denen Identitätspolitik von rechts und links erneut Menschen auf ihr "So-und-nichts-anders"-Sein reduzieren möchte, ist diese hinreißend fabulierte Aufstiegsgeschichte geradezu eine Parabel für das Befreiende des Vermischten und Heterogenen.

Hinzu kommt etwas Entscheidendes: So schnell Tiger seine rassistischen Vorbehalte verliert, so zäh halten sich seine Vorstellungen von der ungeordneten Rolle der Frau. Während er, der einstige Junge vom Dorf, zu einer Art tropischen Rastignac wird, der sich angstfrei mit seiner Umwelt misst, sorgt er gleichzeitig dafür, dass Urmilla die Bewundernde, Schweigsame bleibt.

Am Schluss des Romans, als die Elendshütte längst verlassen ist und das Ehepaar dank des ersparten Geldes in eine bescheiden bessere Unterkunft umziehen muss, bleibt also zumindest für Urmilla fast noch alles beim Alten – vorerst. Wie wird es mit ihr weitegehen?

Samuel Selvon hat nach diesem 1952 erschienenen Roman noch zahlreiche weitere veröffentlicht, die ebenfalls eine Wiederentdeckung lohnen. Nicht zuletzt deshalb, weil Selvons Witz – im Unterschied zu V.S.Naipaul – nie bitter, sondern emanzipatorisch ist und seine Melancholie schon deshalb nicht in Zynismus abkippt, weil seine wissende, niemals unkritische Zuneigung sie alle einschließt: Inder, Angloamerikaner, Afrokaribische, vor allem aber: Männer und Frauen.