Die Erstausstrahlung des Features war am 11. Oktober 2021.

Schlechtes Gewissen

Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt, reimte schon im 16. Jahrhundert der Dominikanermönch Johann Tetzel. © imago / Ikon Images / Marcus Butt

Kann man sich von Verantwortung freikaufen?

29:58 Minuten

Früher gingen die Menschen zur Kirche und kauften sich von ihren Sünden frei. Bekannt als Ablasshandel. Wer heute sein Gewissen reinwaschen möchte, spendet für Arme oder leistet CO2-Kompensation. Aber was bringt das überhaupt?

Samstagmorgen um sieben in Berlin. In der Kleingartenkolonie „Westend 1905“ hat sich gut ein Dutzend Personen eingefunden. Im Zugangsbereich zur Kolonie, die direkt an eine stark befahrene Straße angrenzt, sind die Kolonisten eifrig damit beschäftigt, Unkraut zu jäten, Laub zu beseitigen und neue Pflanzen in die Erde zu bringen. Der Grund für diese — angesichts der Tageszeit eher ungewöhnliche — Betriebsamkeit findet sich in Paragrafen fünf, Absatz vier der Kleingartensatzung. Dort heißt es:

„Pro Parzelle ist ein Mitglied verpflichtet, unentgeltlich den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gemeinschaftsdienst für den Verein zu leisten.“

„Pro Parzelle ist ein Mitglied verpflichtet, unentgeltlich den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gemeinschaftsdienst für den Verein zu leisten.“

„Für gewöhnlich ist das so: Wir schreiben die Aufgabe aus, wir laden die Leute ein“, erklärt Heike Matuschewski, Schriftführerin des Kleingartenvereins „Westend 1905“.

„Meistens laden wir mehr ein, als wir tatsächlich benötigen. Weil: Es ist vollkommen klar, dass der eine oder andere nicht kann. Und was ganz erstaunlich ist allerdings: Dass vielfach die Alten kommen, die das schon vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Dass die immer noch gut dabei sind, während die jüngere Generation – ich sage mal: Die 30-Jährigen, die 35-Jährigen –, die kommen also mit vielfachen Ausreden an, wie: ‚Ich muss zu viel arbeiten. Ich muss meine Kinder betreuen.‘ Nach dem Motto: ‚Ich habe ja gar keine Zeit dafür.‘ Und letztendlich fragt man sich dann vielleicht auch so ein bisschen, als Vorstand, dann: ´Warum habt ihr einen Kleingarten?‘“

In der Kolonie „Westend 1905“ sind pro Kleingartenparzelle jedes Jahr vier Stunden Gemeinschaftsarbeit zu erbringen. Um dieser Regelung Nachdruck zu verleihen, gibt es Sanktionen. „Die Nichtteilnahme an dem Gemeinschaftsdienst ohne akzeptablen Grund führt zu einer Zahlung an die Vereinskasse.“

„Bei uns ist das so: Du musst 18 Euro pro Stunde bezahlen, an denen du nicht teilnimmst. Und manch einer sagt uns auch ganz keck und frech: ‚Ja, mir ist meine Freizeit einfach mehr wert!‘“

Was ist man einer Gemeinschaft schuldig?

Für Stefan, einen der Berliner Kleingärtner, ist das Mitmachen eine Selbstverständlichkeit.

„Das Bezahlen, mich auszukaufen, ist nicht meine Mentalität, kann ich dazu sagen. Das ist sinnvoll bei Leuten, die die Arbeit nicht leisten können – wenn man zu alt ist, sage ich mal, halb krank, ein bisschen, oder auch drei Kinder an der Backe, man ist nur am Arbeiten. Ja, da kann ich das verstehen. Aber ich selber habe Zeit, ich habe noch die Energie, also mache ich mit. Das gehört dazu. Weil: Es ist ja nicht nur der geldwerte Vorteil bei so einer Arbeit. Es ist ja auch das Gemeinschaftliche“, sagt er.

„Man kann aus einer Gemeinschaft austreten und nicht mehr nach ihren Idealen und Wertvorstellungen leben. Das geht bei der gesellschaftlichen Moral nicht. Jedes Mitglied einer Gemeinschaft hat neben den dort geltenden außerdem die moralischen Pflichten zu erfüllen, die für alle gelten, die in der Gesellschaft leben.“ Das schreibt der Sozialphilosoph Detlef Horster.

Demzufolge bekennt man sich zur Gemeinschaft durch einen gemeinschaftlichen Willen – im vorliegenden Fall zur Mitgliedschaft im Kleingartenverein. In der Gesellschaft dagegen verfolgt ein Individuum eigene Interessen. Darum würden hier bestimmte Pflichten durch Gesetze, Vorschriften oder Satzungen verbindlich definiert.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch noch andere, rechtlich unverbindliche Pflichten, die von gesellschaftlichen Moralvorstellungen getragen sind – etwa Notleidenden zu helfen, Nachbarschaftsprojekte zu unterstützen, Tiere, Natur und Umwelt zu schützen und vieles mehr. Wer jetzt spontan an die Spendensammler in den Fußgängerzonen denkt, hat das grundsätzliche Problem dahinter bereits erkannt: Kann, darf oder sollte man sich aus der moralischen Verpflichtung freikaufen?

„Der Ablass ist entstanden im nordspanischen Bereich, Mitte des 11. Jahrhunderts.“ Christiane Laudage ist Autorin des Buches „Das Geschäft mit der Sünde – Ablass und Ablasswesen im Mittelalter“.

„Da sind also ganz findige Bischöfe auf die Idee gekommen, dass sie Gläubigen, die da zu diesem Kloster hinkamen, das reizvolle Angebot gemacht haben: Wenn sie Spenden bringen würden, in Form von Kerzen oder so was – also, es waren auch tatsächlich Spenden im Sinne von Gegenständen gefragt –, dann würden sie einen Teil ihrer Bußstrafen erlassen bekommen.“

Im 11. und 12. Jahrhundert breitete sich das Ablasswesen vor allem in Spanien und Frankreich aus und erreichte im 13. Jahrhundert auch Deutschland. Zu dieser Zeit war in der Kirche die Vorstellung des Fegefeuers fest etabliert. Es galt als Ort der Reinigung an dem Menschen nach ihrem Tod unter Qualen schmoren, um auf dem Weg ins Paradies ausstehende Bußstrafen abzuleiden.

„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt“, reimte darum einst Johann Tetzel. Der Dominikanermönch war im frühen 16. Jahrhundert unter anderem im Auftrag des Vatikans als Ablassprediger unterwegs.

Christiane Laudage ergänzt aber auch: „Das, was völlig unter dem Radar läuft, ist, dass also der Ablass auch ganz, ganz häufig eingesetzt wurde für Andachtsübungen. Also für Gebete, für das Betrachten frommer Bilder und so weiter und so fort. Der Rosenkranz, Ende des 15. Jahrhunderts, der gehört mit dazu. Dafür musste man kein Geld bezahlen, sondern einfach, wenn man bestimmte Gebete sprach oder wenn man irgendwelche Andachtsbilder betrachtete, konnte man genauso einen Ablass bekommen.“

Mit dem Ablasshandel konnte man sich nicht nur von vermeintlichen Sünden freikaufen, das Geld wurde auch schlichtweg gebraucht.© imago / Frederico Tarres / Danita Delimont

Vom Ablassbrief zur Spendenquittung

Allerdings diente der Ablass auch der Finanzierung einer immer bedürftigen Kirche. Man brauchte schlicht Geld für den Bau von Gotteshäusern und Hospitälern oder um Brücken und Straßen zu erneuern. Reue spielte in diesem Geschäft keine Rolle und persönliche Schuld wurde zu einer kalkulatorischen Größe. Hatte man seinen Beitrag geleistet, bekam man einen Ablassbrief, der eben dies bestätigte, ganz wie heute, meint Laudage.

„Das heißt also: Sie tun ein gutes Werk, Sie unterstützen notleidende Menschen, Sie helfen dabei, nach Katastrophen Wiederaufbau zu leisten. Und die Menschen im Mittelalter haben dafür einen Ablass bekommen, und wir bekommen dafür heute eine Spendenquittung“, sagt sie.

„Es gibt im Grunde ganz vielfältige Motive des Spendens“, sagt Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, kurz: DZI. Die Stiftung mit Sitz in Berlin prüft soziale und karitative Nichtregierungsorganisationen in Deutschland auf die Verwendung ihrer Spendengelder.

„Nicht zuletzt ist Spenden auch eine Art von Ablass, heutzutage. Das heißt, dass man eine Art von schlechtem Gewissen auch beruhigen will: Ich fliege zum Urlaub in die Dominikanische Republik, sehe dort, im benachbarten Land Haiti, was für ein Elend es dort gibt, habe dann sicherlich ein schlechtes Gewissen in gewisser Weise. So wird das auf viele Menschen zutreffen: dass ich so nahe an solch einem Elend eben Urlaub mache. Und da reagieren viele Menschen mit Spenden. Im Übrigen in solchen Fällen viele Menschen auch durchaus mit der Gründung eigener Hilfsorganisationen, weil sie etwas dagegen tun wollen. Also: Auch das schlechte Gewissen kann hier ein Antrieb sein.“

Nach Erhebungen des DZI lag das private Spendenaufkommen in Deutschland zuletzt bei rund elf bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr. Kommt es zu medial viel beachteten Katastrophen – wie etwa 2004 beim Tsunami in Thailand oder 2021 bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands, dann fällt das Ergebnis in der Regel um einige Hundert Millionen Euro höher aus.

„Ein Motiv ist sicherlich auch – und das belegen viele Psychologen und auch soziologische Untersuchungen –, dass, wenn ich spende, ich mir selbst auch etwas Gutes tue. Diejenigen, die spenden, fühlen sich besser, sind glücklicher“, sagt Wilke.

Tatsächlich ergab eine repräsentative Umfrage des Deutschen Fundraising Verbandes, dass beim Spenden offenbar deutlich mehr Glückshormone ausgeschüttet werden als beim Shopping. Demnach sagten 88 Prozent der Befragten, es mache sie glücklich, eine Spende zu leisten. Eine Einkaufstour mit vielen Schnäppchen sorgte dagegen bei nur rund 57 Prozent der befragten Personen für Glücksgefühle. Es scheint also ganz so, als bediene das Spenden durchaus auch gewisse egoistische Neigungen.

„Das heißt: Auch beim Geldspenden wird zunehmend von den Spenderinnen und Spendern eine Erwartungshaltung – mehr oder weniger – ausgesprochen, damit verbunden, dass sie sich selbst auch gut fühlen wollen, dass sie die Wirkung nachvollziehen können wollen. Und da gibt es eine mögliche Tendenz, ein Risiko, dass die Spende eher so geleistet wird, dass sie den Spendenden ein gutes Gefühl geben – aber nicht unbedingt so, dass es besonders effizient und wirksam dann eingesetzt wird.“

„Der Königsweg der Spende ist die Geldspende“

Dies, so Wilke, sei zum Beispiel immer wieder bei Sachspenden der Fall: Wenn diese – ohne vorheriges Nachfragen oder Nachdenken – einfach bei wohltätigen Organisationen abgeliefert würden, könne das vor Ort unter Umständen zu hohen Lager- und Transportkosten führen. Im Extremfall seien die gespendeten Dinge von der Beschaffenheit her nicht geeignet und müssten darum entsorgt werden.

„Wir sagen aus unserer Erfahrung in der Spenderberatung heraus: Der Königsweg der Spende ist eigentlich die Geldspende und eben nicht die Sachspende, zum Beispiel. Weil die Geldspende von den Organisationen viel flexibler eingesetzt werden kann. Es ist eben einfacher, auch effizienter, einige Euro auf den Weg nach Haiti zu bringen, als jede Nahrungsmittellieferung mit Flugzeugen oder Schiffen selbst dorthin zu bringen.“

Laut Burkhardt Wilke fungiert das Spenden auch als eine Art gesellschaftlicher Kitt. Das heißt: Wenn Menschen freiwillig Geld für wohltätige Zwecke zur Verfügung stellen, dann stärkt dies das Solidaritätsgefühl untereinander – und damit den gesellschaftlichen Zusammenhang.

„Der gute Mensch ist nicht der, der sich gut gemacht hat, sondern der, der das Gute um seinetwillen getan hat“, schrieb Hans Jonas Ende der 1970er-Jahre in seinem Buch „Das Prinzip Verantwortung“. Darin formulierte der deutsch-amerikanische Philosoph zugleich einen neuen, „ökologischen Imperativ“. Die an Immanuel Kants „kategorischen Imperativ“ angelehnte These lautete: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“

„Alle Menschen sind dazu aufgerufen, Antworten zu geben auf Herausforderungen“, sagt Johannes Wallacher, Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik und Präsident der Hochschule für Philosophie, München.

„Spätestens, seit Hans Jonas mit dem ‚Prinzip Verantwortung‘ wissen wir ja, dass wir in arbeitsteiligen, ausdifferenzierten Gesellschaften bestimmte Folgen kausal nicht mehr nur auf Einzelhandlungen zurückführen können.“

Schützen CO2-Zertifikate das Klima?

Der Mensch, so Hans Jonas, dürfe die Auswirkungen seines Handelns nicht länger ausschließlich mit Blick auf das eigene, direkte Umfeld betrachten. Im Zeitalter fortgeschrittener technischer Entwicklungen müsse das Individuum stattdessen auch stets überlegen, welche Konsequenzen das eigene Tun für die ferne Zukunft der gesamten Menschheit haben könne.

Johannes Wallacher erklärt: „Und damit wären wir, glaube ich, bei diesem Thema: Wie verteilen wir Verantwortung? Wie machen wir das adäquat? Wie machen wir das ehrlich? Und wie können wir dann auch die Leute, die – ich sage jetzt mal: Sich ihrem Beitrag entziehen – so einbinden, dass wir sie mitbekommen? Und wo sind da die Graubereiche, wo das dann wirklich in den Ablassbereich geht? Wenn wir jetzt mal den Klimawandel nehmen: Das sind ganz kollektiv-unterschiedliche, systemische Zusammenhänge, die zu bestimmten Konsequenzen führen. Und da kann man sagen: Ja, wie beteiligen sich Menschen daran? Klassisches Beispiel im Klimawandel: Wer fliegt, kompensiert seine Flugreise.“

Ursprünglich war die CO2-Kompensation als Zwangsmaßnahme für Staaten gedacht. Seit einigen Jahren existiert zudem ein riesiger zusätzlicher Kompensationsmarkt auf freiwilliger Basis. Dort können unter anderem auch private Verbraucher ihre klimaschädlichen Reisen per Ablass ausgleichen. Dabei helfen Dienstleister, jene CO2-Emissionen zu berechnen, die es jeweils zu nivellieren gilt. Pro Tonne Kohlendioxid fließt dann ein festgelegter Geldbetrag in sogenannte CO2-Zertifikate. Auf diese Weise lässt sich die eigene Reisetätigkeit vermeintlich klimaneutral gestalten.

„Ich finde, das Freikaufen an sich ist ja auch nicht die gute Lösung. Das zeigt sich an diesem Beispiel der Kompensation der Flugreise. Ich finde, ganz wichtig für die Bewertung ist: Kann man nachweisen, dass dieses Freikaufen dann wirklich auch den Effekt hat, den es erzielen soll? In einem Fall eben, das Klima zu schützen.“

Ob der Ablass in Form eines CO2-Zertfikats tatsächlich das Klima schützt, ist für den einzelnen Verbraucher nicht unbedingt entscheidend. Die Wirtschaftswissenschaft umschreibt dieses Phänomen mit dem Begriff Moral Licensing. Bei der moralischen Lizenzierung verfügen Menschen über eine Art moralisches Konto. Sobald sie eine gute Tat vollbringen, zahlen sie auf das Konto ein. Bei einer moralisch schlechten Handlung wird dagegen mental ein bestimmter Betrag abgezogen. Auf diese Weise kauft sich ein Konsument von einem möglichen Schuldgefühl frei. Dieses kehrt erst dann zurück, wenn der Kontostand ins Minus rutscht.

„Man fliegt quasi, und um dieses schlechte Gewissen, was man damit hat, irgendwie auszugleichen, bezahlt man eben diesen Ausgleich – der aber auch dazu führen kann, dass man vielleicht in Zukunft den eigenen Flug, das eigene Flugverhalten, nicht einschränkt, sondern mindestens auf demselben Level lässt. Nur dass man eben sagt: Okay, ich bezahle jetzt diesen Ausgleich, und deswegen ist das erst mal gerechtfertigt“, sagt Wassili Lasarov, Post-Doktorand im Bereich Marketing am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Christian-Albrechts-Universität Kiel.

„Im Bereich der Ernährung kann es sein, dass man zum Beispiel den Konsum eines kalorienreichen Produktes damit rechtfertigt, dass man ein kalorienarmes Produkt kauft. Da gab es zum Beispiel auch Studien, dass man Diät-Cola kauft und dazu den, ja, etwas kalorienreicheren Hamburger. Und das ist dann auch so ein Moral-Licensing-Prozess: Man holt sich quasi die Lizenz durch die Diät-Cola und rechtfertigt damit den Kauf des kalorienreichen Burgers.“

Die Zahlung einer Flugkompensation verhindert nicht den Ausstoß von Schadstoffen. Also alles nur für das gute Gewissen?© imago / Frank Sorge

Gekaufte Emotionen

Das Moral Licensing erklärt auch, warum vor Bio-Supermärkten immer wieder SUVs parken: Die Fahrzeughalter laden sich gesundes Essen in den Kofferraum und sammeln dadurch Gewissenspluspunkte, die sie bei der Heimfahrt wieder aufbrauchen. Wassili Lasarov hat im Zuge einer von ihm durchgeführten Untersuchung zum Moral Licensing erstaunliche – um nicht zu sagen: erschütternde – Dinge herausgefunden.

„In meiner Studie ging es um den Einfluss des sozialen Umfeldes auf eigene moralische, nachhaltige Entscheidungen. Und ganz konkret ging es darum: Wenn das Umfeld für eine Spendenaktion angezeigt hat, dass es sehr viel gespendet hat. Oder wenn man wusste, dass das Umfeld sehr viel spendet für eine bestimmte Aktion, dann haben die Probanden selber weniger gespendet. Und das ist besonders für die eingetreten, die sich davor besonders nachhaltig verhalten haben. Also: Das war so eine Form des Licensing: Dass man die moralische Lizenz quasi vom sozialen Umfeld bekommt, und das, wenn die Gruppe quasi etwas moralisch Gutes getan hat, als Lizenz nutzt, sich weniger moralisch zu verhalten.“

„Da Bio- und Fairtrade-Produkte üblicherweise teurer sind als konventionell hergestellte und vertriebene Güter, wird die Vorstellung noch begünstigt, gutes Gewissen sei wie eine andere Emotion käuflich“, schreibt der Autor und Konsumkritiker Wolfgang Ullrich.

„Mehr zu zahlen, als man zahlen müsste, heißt auch, ein Opfer zu bringen: Beweist man mit dem eigenen Geld nicht vollen – existenziellen – Einsatz, statt bloße Lippenbekenntnisse für Ökologie und Nachhaltigkeit abzugeben? Und ist eine imposantere Geste in einer kapitalistisch orientierten Gesellschaft überhaupt möglich? Damit kann man sich schließlich auch selbst beeindrucken – und daran glauben, dass man ein besserer Mensch sein muss. Je größer die Preisdifferenz, desto größer das Potenzial für gutes Gewissen.“

Laut Ullrich ist an die Stelle des einstigen Bildungsbürgers inzwischen der Konsumbürger getreten und dem gehe durchaus auch darum, sich ein gutes Gewissen zu kaufen. Dabei, so Ullrich, passiere letztlich nichts anderes als einst beim kirchlichen Ablasshandel. Kleiner Unterschied: Früher habe man für ein besseres Jenseits vorgesorgt. Heute gehe es darum, das Seelenheil sofort und im Diesseits zu erleben.

„Ein guter Mensch sein! Ja, wer wär’s nicht gern?

Sein Gut den Armen geben, warum nicht?

Wenn alle gut sind, ist Sein Reich nicht fern

Wer säße nicht sehr gern in Seinem Licht?

Ein guter Mensch sein? Ja, wer wär’s nicht gern?“

Heißt es dazu in der Dreigroschen-Oper „Die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“.

„Ein guter Mensch sein! Ja, wer wär’s nicht gern?

Sein Gut den Armen geben, warum nicht?

Wenn alle gut sind, ist Sein Reich nicht fern

Wer säße nicht sehr gern in Seinem Licht?

Ein guter Mensch sein? Ja, wer wär’s nicht gern?“

Heißt es dazu in der Dreigroschen-Oper „Die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse“.

Schwerbehinderte Menschen und die „Ausgleichsabgabe“

Nicht nur Individuen können sich in unserer Gesellschaft ein gutes Gewissen er- beziehungsweise von Verantwortung freikaufen. So sind zum Beispiel jedes Jahr aufs Neue Zehntausende Unternehmen in Deutschland dazu aufgerufen, eine sogenannte Schwerbehindertenanzeige abzugeben. Mit dieser weisen Arbeitgeber nach, inwieweit sie ihre Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderungen erfüllen. Diese wiederum ist im Sozialgesetzbuch geregelt.

Dort heißt es unter Paragraf 77: „Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe.“

„Ich glaube nicht, dass viele das so als Ablass sehen und sehen, dass sie sich da von irgendeiner Schuld oder von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe oder von einer Verantwortung dadurch entledigen“, sagt Emel Ugur, Abteilungsleiterin „Ausgleichsabgabe“ im Inklusionsamt des Landschaftsverbandes Rheinland.

„Viele Arbeitgeber, die wir auch in der täglichen Beratung haben, sehen die Sinnhaftigkeit dahingehend und sagen halt: ‚Wenn wir es in unserem Betrieb nicht gewährleisten können, eben einen schwerbehinderten Menschen zu beschäftigen, soll eben die Ausgleichsabgabe, die Zahlung, letztendlich dann dazu dienen, dass Arbeitgeber, die beschäftigen und dementsprechend Aufwendungen haben, dass das bei denen kompensiert wird.‘“

Sind Integrationsämter Schuldeneintreiber?

Betroffen von der Ausgleichsabgabe sind solche privaten und öffentlichen Arbeitgeber, die im Jahresdurchschnitt pro Monat über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen. Fünf Prozent davon sind laut Gesetz durch Menschen mit Behinderung zu besetzen. Wird diese Quote nicht erfüllt, ist die Ausgleichsabgabe fällig. Dabei gilt: Je geringer die tatsächliche Behinderten-Beschäftigungsquote eines Arbeitgebers, desto höher fällt der entsprechende Staffelbetrag aus.

Emel Ugur rechnet vor, was dies für einen Arbeitgeber mit 100 Arbeitsplätzen bedeutet, der keinen einzigen Behinderten beschäftigt.

„Der müsste anhand dieser Fünf-Prozent-Quote fünf schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Und wenn er das nicht tut, müsste er für jeden unbesetzten Pflichtplatz also fünfmal 320 Euro – nämlich den höchsten Staffelbetrag – leisten. Das heißt also: Im Monat müsste er 1600 Euro an das Integrationsamt entrichten. Und auf das Jahr hochgerechnet – also 1600 Mal zwölf – sind das 19.200 Euro, die er zum 31.3. an das zuständige Integrations-, Inklusionsamt abführen müsste.“

2020 kamen in Deutschland insgesamt 696 Millionen Euro an Ausgleichsabgaben zusammen. Dabei begreifen sich die bundesweit 17 Inklusions- beziehungsweise Integrationsämter aber keineswegs als Schuldeneintreiber, sondern vielmehr als Partner der Unternehmen.

„Ziel der Ausgleichsabgabe ist es ja letztendlich, Arbeitgeber dazu zu bewegen, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Und gleichzeitig ist das Geld auch wichtig, um diejenigen Arbeitgeber zu entlasten, zu fördern, die ihrer Verpflichtung nachkommen. Vor diesem Hintergrund, der nennt sich auch ´Antriebs- und Ausgleichsfunktion`, sind kontinuierliche, gleichbleibende, ich sage jetzt mal: Einnahmen, dienlich für den Zweck eben der Integration und Inklusion von schwerbehinderten Menschen in den Arbeitsleben.“

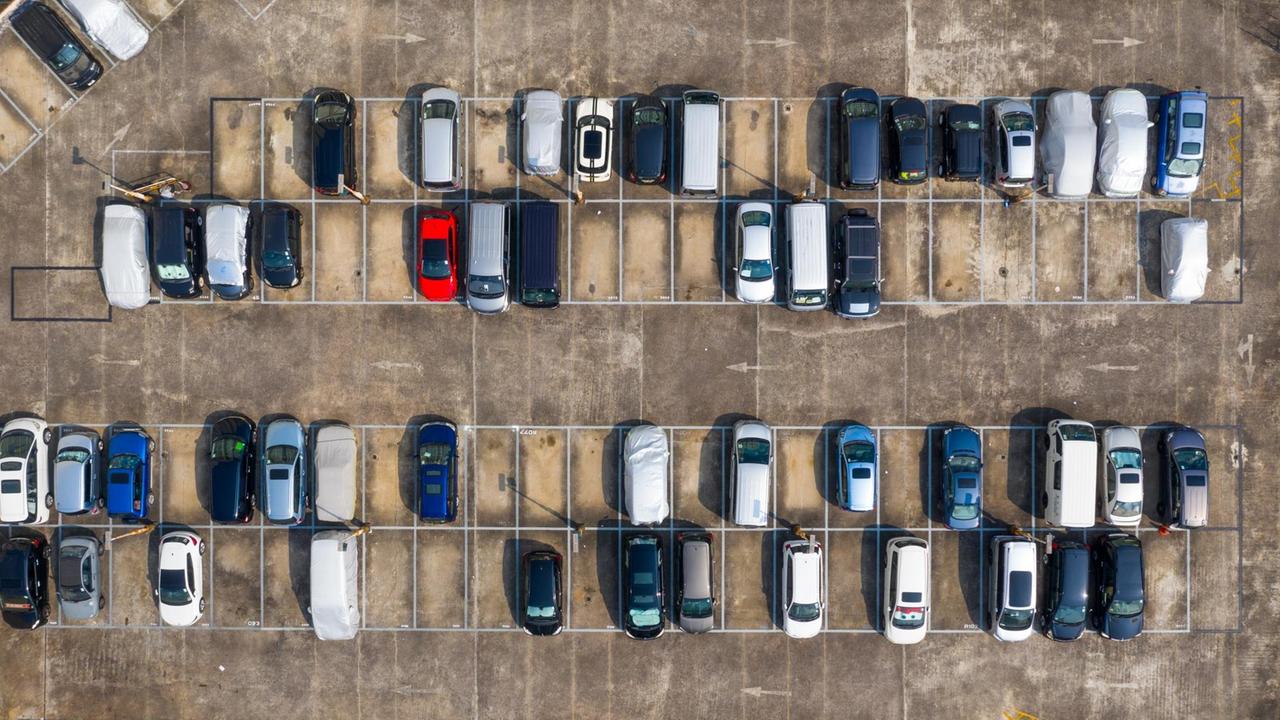

Ausgleichszahlungen für Pkw-Stellplätze

Auch manche Länder und Kommunen greifen auf Ablassregelungen zurück. Zum Beispiel in Form von Stellplatzverordnungen. Diese legen fest, wie viele Kfz-Stellplätze beim Neubau eines Gebäudes errichtet werden müssen. Abhängig ist diese Zahl von der Art des Gebäudes und der Menge der Nutzer. Ihren Ursprung hat diese Regelung in den 1930er-Jahren. Damals wollten die Stadtplaner sicherstellen, dass angesichts steigender Pkw-Zahlen auf deutschen Straßen ausreichend Stellplätze vorhanden waren.

„Es ist so, dass die Bundesländer die Grundsätze festlegen. Und je nach Bundesland kann es aber auch sein, dass den Kommunen überlassen wird, dazu noch mal eigene Satzungen aufzustellen“, sagt Claudia Warnecke. Sie ist Technische Beigeordnete im Dezernat fünf der Stadt Paderborn – und damit unter anderem zuständig für das Bauordnungs- und Stadtplanungsamt.

„Wir haben erst mal praktisch diese Landesregelung, die für jedes Bauvorhaben oder auch für jede neue Nutzung in einem Gebäude die Aussage trifft: ‚Eine bestimmte Anzahl an Stellplätzen muss hergestellt werden.‘ Und daneben gibt es aber diese kommunale Satzung, die sagt: ‚Okay, unter bestimmten Voraussetzungen kann darauf verzichtet werden, wenn ein bestimmter Geldbetrag gezahlt wird.`‘

In Paderborn müssen Bauherren zwischen 7500 und 20.000 Euro für einen nicht geschaffenen Pkw-Stellplatz zahlen. Dabei gilt: Entscheidend sind die jeweiligen Verhältnisse am konkreten Standort.

„Wenn ich neue Nutzung in einem bestimmten Bereich gerne unterstützen möchte – zum Beispiel mehr Einzelhandelsfläche oder eine andere Nutzung, die sehr publikumsintensiv ist –, dann habe ich aber manchmal Standorte, wo ich räumlich ja dem Bauherrn gar nicht auferlegen kann, an der Stelle eine Tiefgarage zu bauen. Oder er hat gar keine Fläche, um da ebenerdig Stellplätze zu errichten. Als Kommune unterstütze ich aber, dass diese Art der Nutzung genau in dem Bereich sich etablieren soll. Das ist wichtig zum Beispiel für die Innenstadtbelebung. Und dann ist es schon hilfreich und unterstützend, wenn die Kommune eine solche Ablösesatzung hat und dem Bauherrn auferlegen kann: ‚Du bezahlst eine Summe X und dafür übernehme ich als Kommune die Verantwortung, um eben die Mobilität für diesen Standort aufzuwerten.‘“

Die Mittel, die eine Kommune durch derartige Ablösezahlungen einnimmt, sind zweckgebunden. Das heißt: Die entsprechenden Beträge müssen dafür verwendet werden, die Verkehrsverhältnisse vor Ort zu verbessern. Und das bezieht sich keineswegs ausschließlich auf den privaten Autoverkehr, sondern auf die jeweiligen Mobilitätsverhältnisse ganz allgemein – vom ÖPNV über den Radverkehr bis hin zum kommunal gebauten Parkhaus.

„Das ist mir schon wichtig. Das ist eine gute Möglichkeit eben, nach Alternativen zu suchen, um etwas zu unterstützen, um etwas städtebaulich verträglich umzusetzen und gleichzeitig aber eben sicherzustellen, dass jemand sich da nicht komplett von befreien kann, sondern er muss eben das finanziell ausgleichen und die Mittel dienen immer noch diesem Zweck, der dahintersteht. Und das finde ich eigentlich wichtig, weil: Über Ihr Stichwort Ablass bekommt das ja eher so eine negative Konnotation. Und die hat es nicht.“

Autos, die die Welt bedeuten? Sogar für nicht vorhandene Pkw-Stellplätze muss in Deutschland unter bestimmten Umständen ein Ausgleich gezahlt werden.© imago / PantherMedia / Leung Cho Pan

Ablasshandel und soziale Ungleichheit

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen gegen den kirchlichen Ablasshandel und löste damit die Kirchenspaltung aus. Rund 500 Jahre später könnte der Ablasshandel erneut zum Spaltpilz werden.

Der Autor und Konsumkritiker Wolfgang Ullrich: „Wird das gute Gewissen an den Geldbeutel geknüpft, sind Ärmere von vornherein davon ausgeschlossen. Sie haben keine Chance auf tägliche Gewissensboni, oder sie müssen Opfer bringen, die wirklich weh tun, müssen also auf die Befriedigung elementarer Bedürfnisse verzichten, um andererseits doch noch ein bisschen Seelenheil erwerben zu können. Für sie wird es immer ein knappes Gut bleiben, während die Wohlhabenderen viele Gelegenheiten haben, gutes Gewissen anzuhäufen.“

Indem ihr Überlegenheitsgestus zum Verfestigen sozialer Differenzen und damit zu einer neuen Klassengesellschaft beitrage, so Ullrich, erscheine es eher unwahrscheinlich, dass sich bewusster Konsum auf Dauer gesamtgesellschaftlich durchsetzen könne. Statt zu Pionieren einer weitreichenden Veränderung der Konsumgewohnheiten zu werden, würden die sogenannten Konsumbürger mit ihrer Fixierung auf das gute Gewissen stattdessen eher das exakte Gegenteil bewirken.

„Wer sich diskriminiert fühlt, wird mit Unmut reagieren und eigene Ressentiments entwickeln, sich schließlich seinerseits mit Klassenbewusstsein ausstatten. Konsumproleten werden also gerade die Marken und Produkte cool finden, die Konsumbürger wegen ihrer ökologischen oder sozialen Defizite am lautesten und häufigsten anklagen. Denkt man die Entwicklungen der letzten Jahre weiter, dann muss man tatsächlich um den gesellschaftlichen Frieden bangen, droht doch ein sozialer Antagonismus zwischen selbstbewussten Konsumbürgern mit ihrem guten Gewissen als oberstem Statussymbol und disqualifizierten Konsumversagern sowohl in einer Unter-, als auch in einer Oberschicht.“

Zurück in der Kleingartenkolonie „Westend 1905“. Hier waren es bislang immer dieselben Personen, die sich der Gemeinschaftsarbeit verweigerten. Von einer Spaltung bedroht sieht Schriftführerin Heike Matuschewski die Kolonie aber nicht. Im Gegenteil: Erstmals überhaupt wurde in diesem Jahr darauf verzichtet, im Falle des Nichterscheinens mit der Ablösezahlung zu drohen.

Mit einem durchaus überraschenden Ergebnis: „Dass die Leute dann wirklich freiwillig gekommen sind, mit sehr viel mehr Motivation, als wenn sie sozusagen verpflichtet werden. Insofern ist das einen Gedankengang wert, ob man das nicht auch weiter so beibehält, anstatt die Leute immer nur zwangszuverpflichten, zu sagen: Du musst jetzt kommen! Und wenn du nicht kommst, hast du eine Strafe zu entrichten. Weil: Ich lege auch sehr viel Wert auf ein bisschen Freiwilligkeit. Weil: Das ist ja auch der Grundgedanke des Kleingartens: Dass die Leute sich möglichst freiwillig hier einbringen und vor allen Dingen auch mit Freude und mit der Liebe am Ding“.

Autor: Christian Blees

Es sprachen: Cornelia Schönwald und Robert Levin

Ton: Ralf Perz

Regie: Clarisse Cossais

Redaktion: Martin Hartwig