Wenn schon Worte weh tun

Im Umgang mit Patienten ist schon beim Gespräch über Schmerzen Vorsicht angebracht, sagt die Psychologin Maria Richter. Sie hat das Verhältnis zwischen Schmerz und Sprache untersucht und gibt Empfehlungen für Ärzte und Angehörige.

Beim Sprechen über Schmerz muss es ein Umdenken geben, fordert die Psychologin Maria Richter. Auf dem Schmerzkongress in Mannheim stellt sie ihre Forschungsergebnisse vor, die zeigen, dass zu viele Gespräche über das Thema für Patienten keineswegs hilfreich sind. "Für unsere Studien haben wir so eine Auswahl getroffen von schmerzrelevanten Wörtern, aber es sind tatsächlich ganz schön viele, die man da findet, wenn man mal alles zusammenfügt", sagte Richter im Deutschlandfunk Kultur.

Es gebe eher emotional besetzte Wörter, wie "quälend" oder "zermürbend", aber auch eher sensorisch-beschreibenden Wörter wie "stechend", "heiß" oder "krampfartig". Der Gebrauch solcher Wörter könne bei Patienten zu Voraktivierungen führen und Schmerzen auslösen oder verstärken:

"Das hängt natürlich damit zusammen, was die Person für Erfahrungen gemacht hat, ob jemand jetzt zum Beispiel häufig einen pochenden Schmerz schon erlebt hat, weil er Migränepatient ist oder ob jemand mal eine schwere Verbrennung hatte und vielleicht diesen brennenden Schmerz noch sehr stark im Gedächtnis hat."

Das Interview im Wortlaut:

Ute Welty: Worte können verletzen, im übertragenen Sinne, aber Worte können auch wehtun, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Psychologin Doktor Maria Richter hat am Uniklinikum in Jena dazu geforscht, und heute stellt sie die Ergebnisse dieser Forschung auf dem Schmerzkongress in Mannheim vor. Guten Morgen, Frau Richter!

Maria Richter: Guten Morgen!

Welty: Warum ist es keine gute Idee, wenn der Zahnarzt vorm Bohren meint, dass es gar nicht wehtut?

Richter: Ja, also, wir kennen ja alle dieses Phänomen mit den Negativaussagen, dass das Gehirn am Ende trotzdem das Wort, das genannt wird, verarbeitet. Ob da nun das nicht davorsteht oder nicht, spielt dann gar nicht so die große Rolle. Letztendlich geht es um den Effekt, dass solche Wörter unser System, also unser Schmerz wahrnehmendes System so ein Stück weit voraktivieren, vor-primen nennen wir das, und dadurch natürlich auch so eine gewisse Bereitschaft schaffen dafür, dass der Schmerz selbst dann als stärker oder intensiver oder manchmal auch überhaupt erst erlebt wird.

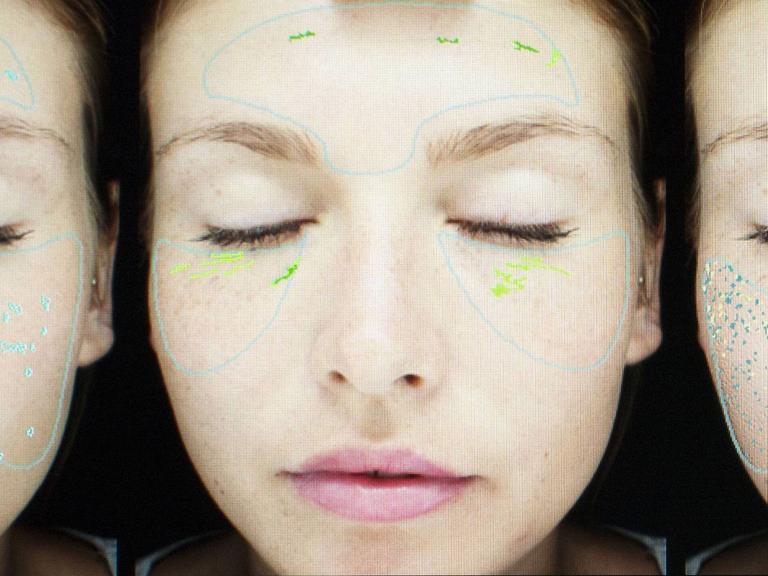

Das Gespräch mit Patienten über Schmerzen ist zwar wichtig, erfordert aber ein Gespür für das richtige Maß. © imago

Welty: Welche Wörter sind das denn, die schmerzrelevant sind, und sind das bei allen Menschen dieselben Wörter?

Richter: Also für unsere Studien haben wir so eine Auswahl getroffen von schmerzrelevanten Wörtern, aber es sind tatsächlich ganz schön viele, die man da findet, wenn man mal alles zusammenfügt. Man kann die so ein bisschen unterteilen in eher affektive, also eher emotional besetzte Wörter, sowas wie quälend oder zermürbend, und diese eher sensorisch-beschreibenden Wörter, sowas wie stechend, heiß oder krampfartig zum Beispiel.

Es ist schon auch davon auszugehen, dass das von Person zu Person ein Stück weit unterschiedlich ist, wie stark diese Wörter zu Voraktivierungen führen. Das hängt natürlich damit zusammen, was die Person für Erfahrungen gemacht hat, ob jemand jetzt zum Beispiel häufig einen pochenden Schmerz schon erlebt hat, weil er Migränepatient ist oder ob jemand mal eine schwere Verbrennung hatte und vielleicht diesen brennenden Schmerz noch sehr stark im Gedächtnis hat.

Netzwerke im Gehirn

Welty: Wo im Gehirn entsteht dann der Schmerz?

Richter: Die Vorstellung, dass es in einzelnen Regionen passiert, ist ja längst überholt. Also unser Gehirn ist letztendlich in Netzwerken organisiert, die dann auch dynamisch untereinander verbunden und organisiert sind. Es gibt ein Netzwerk, das so mit der Verarbeitung von Schmerzen immer wieder in Verbindung gebracht wird.

Das ist so ein Netzwerk aus sechs bis neun Hirnregionen, die auch miteinander vernetzt sind. Das heißt, so eine einzelne Aktivierung sagt uns da nicht viel aus. Unsere Idee war eben, zu schauen, ob die Wörter an sich auch innerhalb dieses Schmerznetzwerkes zu bestimmten Aktivierungen schon führen allein, ohne dass man einen konkreten Schmerzreiz braucht.

Welty: Und wie und was haben Sie dann beobachtet? Mit welchem Instrumentarium sind Sie da drangegangen?

Richter: Also wir haben letztendlich gesunde Probanden, aber später auch Patienten im FMRT-Scanner untersucht, also funktionelle Kernspintomografie. Da kann man ganz gut darstellen, wie die Durchblutung ist in den einzelnen Hirnregionen und dadurch … das ist ein Indikator für die Aktivierung, wie stark diese Regionen aktiviert sind.

Der Umgang mit Schmerzen ist bei Patienten unterschiedlich. © David Ebener/dpa

Welty: Wer ist denn besonders anfällig dafür? Es muss ja Unterschiede geben, sonst hätten Ärztinnen und Pfleger ja ein immenses Problem und müssten dauernd eine Schmerztablette nehmen.

Richter: Genau. Ja, also letztendlich sind alle, die häufiger mit Schmerzen konfrontiert sind, nicht nur real, sondern auch die, die häufig über Schmerzen sprechen, also auch wir als Behandler und gerade auch die chronischen Patienten, die ja auch im Umfeld häufiger mit diesem Thema konfrontiert sind, haben da ein gewisses Risiko durch dieses immer wieder mit solchen Wörtern und auch anderen Hinweisreizen konfrontiert zu sein, dadurch auch eine verstärkte Schmerzwahrnehmung zu erleben. Das ist schon richtig.

Man muss natürlich aufpassen – also das betrifft ja auch viele andere Alltagsbereiche –, dass man das auch nicht überbewertet. Also es gibt dann ja auch so Ideen, also die Idee nach unseren Studien war dann oft, gut, wir versuchen jetzt einfach, Schmerzwörter wegzulassen im Umgang mit den Patienten, aber so einfach ist es natürlich dann auch nicht.

Schmerz ist das häufigste Symptom

Welty: Ja, vor allen Dingen, weil ja auch die Beschreibung von Schmerz ein wesentlicher Bestandteil der Diagnose sein kann.

Richter: Genau. Also letztendlich ist es für eine gute Diagnosestellung, auch für die Aufklärung, natürlich wichtig, und wir sind auch verpflichtet, dann natürlich genau nachzufragen, auch für das Gefühl, ernstgenommen zu werden. Also Schmerz ist das häufigste Symptom, warum jemand zum Arzt geht, und der möchte natürlich ernstgenommen werden. Das geht dann sicherlich nicht anders, aber man kann natürlich trotzdem bei so längeren Behandlungskontexten …

Also wir haben zum Beispiel eine vierwöchige Schmerzbehandlung für chronische Schmerzpatienten bei uns in Jena in der Tagesklinik, da sehen wir die Patienten jeden Tag mehrere Stunden. Da kann man natürlich schon drüber nachdenken, wie man die Sprache ein Stück weit bewusster einsetzt und den Fokus dann eben auch weglenkt von dem Schmerz, also jetzt nicht jeden Morgen nachfragt, wie ist Ihr Schmerzgrad und wie stark und wie fühlt der sich an und hat sich da was verändert, sondern eher auf andere Wahrnehmungsbereiche: Wie fühlen Sie sich, wie ist Ihr Wohlbefinden, was haben Sie erlebt, was haben Sie vielleicht auch für positive Erfahrungen gemacht seit dem Vortag.

Wartebereich beim Arzt© imago / Jochen Tack

Welty: Also eine positive Fortschreibung des Gespräches.

Richter: Genau, oder eben auch das Konzentrieren auf andere Körperwahrnehmungen. Es gibt ja noch eine ganze Menge andere Dinge, die so im Körper los sind, auch bei einem chronischen Schmerzpatienten einfach da wieder ein Stück weit die Wahrnehmung zu verstärken und dadurch die Aufmerksamkeit auf den Schmerz wieder ein Stück zu verringern.

Welty: Man spürt schon, dass es ganz schön schwierig ist, auch für Menschen, die professionell damit zu tun haben.

Richter: Ja!

Herausforderung für Familie und Freunde

Welty: Was ist denn dann sozusagen mit Familie, also mit den Laien, mit Freunden, mit Familie, die sich auch um jemanden kümmern, der Schmerzen hat?

Richter: Genau. Also das ist im Prinzip genau die gleiche Herausforderung, sogar die größere, weil die natürlich noch häufiger Kontakt haben, gerade zu den Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Ich denke, man sollte sich da auch nicht verrückt machen und jetzt jedes Wort hinterfragen. Dann ist es auch keine natürliche Situation mehr, und dann fühlt sich der Betroffene natürlich erst recht nicht ernstgenommen oder verstanden.

Es geht, glaube ich, einfach darum, auch da ein bisschen bewusster damit umzugehen und gut zu überlegen, ist es jetzt wirklich wichtig, auch im Sinne von emotionaler Unterstützung auch über den Schmerz noch mal konkret zu reden oder ist es vielleicht auch wichtig, weil sich gerade was verändert hat, vielleicht ist ja auch ein neuer Schaden dazugekommen. In Einzelfällen sollte man ja auch das nicht ausschließen, und auf der anderen Seite aber auch zu überlegen, tut es jetzt meinem Angehörigen gerade gut, wenn wir das genau thematisieren oder wäre es eigentlich sinnvoller, braucht der jetzt eigentlich eher was Ablenkendes, irgendwie eine Fokussierung auf was anderes.

Der Umgang mit Schmerzpatienten ist eine Herausforderung für Pfleger und Angehörige. © imago / McPhoto

Welty: Aber es bedeutet ja schon ein erhebliches Umdenken, weil man ja bislang gemeinhin davon ausging, dass drüber sprechen auf jeden Fall hilft.

Richter: Ja. In dem Sinne ist es ein Umdenken, genau. Es ist immer eine Frage der Dosis. Das ist bei vielen anderen Dingen ja auch so.

Welty: Der gute alte Paracelsus.

Richter: Genau. Dieses gar nicht drüber sprechen ist sicherlich auch keine Lösung, aber man kann auch zu viel über Schmerz sprechen, genau. Es sollte einem bewusst sein, dass manchmal auch schon durch einzelne Formulierungen doch da eine ganz schön große Wirkung entfalten kann. Ich denke an so Dinge, so einfache Dinge wie beim Arzt eine Spritze zu bekommen, ob man jetzt sagt, das sticht jetzt leicht, oder Sie werden das spüren, oder wir geben Ihnen jetzt das Medikament. Das ist eine ganz andere Ankündigung, und das wird auch zu einer anderen Schmerzempfindung führen.

Welty: Man kann auch zu viel über Schmerz sprechen – das ist der Punkt, an dem wir aufhören sollten zu reden! Maria Richter war das, sie forscht in Jena und spricht heute auf dem Schmerzkongress in Mannheim. Frau Richter, haben Sie herzlichen Dank für dieses "Studio 9"-Gespräch!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.