Es sprechen: Ilka Teichmüller und Bettina Kurth

Regie: Stefanie Lazai

Ton: Jan Fraune

Redaktion: Constanze Lehmann

Der ermüdende Kampf ums Glasfaserkabel

30:22 Minuten

Was ein schneller privater Internetanschluss wert ist, zeigt sich gerade beim Arbeiten, Lernen und Leben im Pandemiemodus. Doch noch immer gibt es in Deutschland unterversorgte Regionen. Warum geht der Netzausbau dort so langsam voran?

"So viel Datenverkehr war noch nie in Deutschlands Netzen: Seit mehr Menschen im Homeoffice arbeiten wird mehr gestreamt, gegamet und videotelefoniert."

"Der Unterricht findet aus der Ferne statt – über Videokonferenzen und mit digitalen Angeboten."

Als im Frühjahr 2020 das öffentliche Leben stillstand, verlagerte sich der Alltag vieler Menschen nach Hause. Und ins Internet. Zoom ersetzte Besuche, Lieferando das Restaurant, Amazon den Supermarkt, Netflix das Kino.

Zumindest für Menschen mit guter Internetverbindung.

Und für die anderen? Nun ja …

Ostenfeld in der Nähe von Rendsburg ist ein Dorf wie viele andere: 600 Einwohner, keine Schule, keine Kneipe, kein Supermarkt. Als einzige Sehenswürdigkeit nennt Google Maps ein Storchennest.

"Wenn man es böse beschreiben will: Es ist eine sleeper town", sagt Hauke Brauer. Eine Schlafstadt also. Für Brauer aber auch eine Arbeitsstätte. Der 48-Jährige ist Geschäftsführer eines 30-Mitarbeiter-Unternehmens direkt am Ortsausgang von Ostenfeld – hinter einer kleinen Pferdekoppel, auf der beim Besuch Ende Oktober, ein einäugiges Pferd friedlich neben einem Pony grast.

"Nun hatten wir die Vorteile, dass wir vielleicht keine Parkplatznot haben bei uns und auch dass der morgendliche Berufsverkehr nicht sonderlich strapaziös ist – ein Standortvorteil für die ländliche Positionierung eines Unternehmens."

Software-Updates per Brief

Hauke Brauers Firma "P/Labor" entwickelt technische Systeme, mit denen sich mehrere Fernsehgeräte und Monitore zentral steuern lassen. Diese Systeme verkauft das Unternehmen seit Ausbruch der Pandemie vor allem an Krankenhäuser.

"Hier gab es plötzlich eine sehr starke Nachfrage nach Möglichkeiten, den Patienten irgendwie eine Information zukommen zu lassen, ohne ständig mit Personal in Kontakt kommen zu müssen."

P/Labor entwickelt die Systeme aber nicht nur, sondern kümmert sich auch darum, dass die Software einwandfrei läuft und immer auf dem aktuellen Stand ist. Dafür werden regelmäßig Updates aufgespielt.

"Und diese Softwarepakete, die sind nicht selten natürlich Gigabyte-groß. Also das kann ich nicht einfach mal mit einer E-Mail verschicken. Die Zeiten, in denen wir USB-Sticks in Briefumschläge gesteckt haben und den Haustechnikern zugeschickt haben, die müssen endlich mal vorbei sein."

Software-Pakete an Kundinnen und Kunden per USB-Stick verschicken – lange Realität in Ostenfeld.© picture alliance / Zoonar / Stockfotos-MG

Sind sie in Ostenfeld aber nicht. Mit schmerzhaften Folgen, wie Hauke Brauer erklärt.

"Die Nachteile des Standorts führten dazu, dass letztlich auch Fachkräfte abwanderten, weil das Arbeiten auf dem Niveau, was die Leute in der Lage waren, abzuliefern, gar nicht möglich war. Wenn das Werkzeug also für einen talentierten Ingenieur nicht vorhanden ist, arbeitet er ständig unter seinen Möglichkeiten. Das führt letztendlich zu Frust und dann zur Abwanderung."

Mehrfach enttäuschte Hoffnungen

Den Gedanken, Ostenfeld zu verlassen, hatte Hauke Brauer selbst immer wieder.

"Ja mehrfach. Mehrfach. Aus besagten Gründen. Es ist schlicht und ergreifend ermüdend gewesen, sich permanent Gedanken machen zu müssen, ob wir unsere volumenintensiven Daten verschicken und auch unsere bandbreitenintensiven Services empfangen können. War eigentlich nicht mehr zu ertragen."

Trotzdem ist Hauke Brauer mit seiner Firma P/Labor in Ostenfeld geblieben. "Ja, trotz allem bin ich in Ostenfeld geblieben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht?" Eine Hoffnung, die allerdings schon viel zu oft enttäuscht wurde.

Trotz der Versprechen der Bundesregierung. Zum Beispiel im Jahr 2009, als Angela Merkel verkündet: "… unser Ziel bis 2010 auch wirklich (zu) erreichen, jedem Haushalt die technische Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man einen solchen Breitbandanschluss auch wirklich betreiben kann."

Oder 2015. "...das Ziel 50 Megabit pro Sekunde im Jahr 2018 für jeden deutschen Haushalt …"

Oder 2017. "… und wir werden zwischen 2018 und 2023 bis -25 - sag ich mal - die Verfügbarkeit von Gigabit-Breitband überall gewährleisten."

Torsten Gerpott, Professor für Telekommunikationswirtschaft an der Uni Duisburg-Essen sagt: "Die Bundesregierung hat allerdings eine Leistungs-Historie, wo sie schon mehrfach diese Ziele dann eben auch mit verfehlt hat, große Erwartungen geweckt hat, die unrealistisch waren. Das trägt sicherlich nicht zur Zufriedenheit bei der durchschnittlichen Bevölkerung mit bei."

Zu viele Netzanschlüsse ohne Zukunftspotenzial

Dabei steht Deutschland gar nicht so schlecht da, wie man immer wieder hört.

"Wenn man jetzt mal die absoluten Zahlen, die absoluten Statistiken daneben anschaut, dann kann man schon sagen, dass in Deutschland Ende 2019 mit 50-Megabit-Anschlüssen etwa 92 Prozent aller Haushalte schon versorgt gewesen sind."

Klingt gut. Reicht aber nicht. Denn erstens gibt es immer noch Gebiete, in denen keine Breitbandanschlüsse verfügbar sind. Und zweitens mögen 50 Megabit heute reichen – in einigen Jahren aber wohl nicht mehr.

"Also wenn man den Auguren folgt, dann ist es ja so, dass der Bandbreitenbedarf pro Haushalt steigen wird, insbesondere dann eben auch durch solche Anwendungen wie Video, Augmented Reality und ähnliches. Heute braucht man sicherlich noch nicht den Gigabit-Anschluss an jeder Milchkanne, mittel- und langfristig ist das durchaus möglich."

Die Pioniere von Jevenstedt

Genau diese langfristige Perspektive haben zwei Männer in Jevenstedt, ein paar Kilometer südlich von Rendsburg. Zwei Verwaltungsleute jenseits der 50. Und zwei Pioniere.

Dietmar Böhmke ist Amtsdirektor beim Amt Jevenstedt. "Im Grunde genommen waren wir die ersten, ja das kann man so sagen." Bernd Sienknecht ist Fachbereichsleiter für technische Dienste und Liegenschaften. "Also das Projekt ist ja fast ein Pilotprojekt gewesen."

Auch vor zehn Jahren schon arbeiteten beide im Amt Jevenstedt. Damals wurde in vielen Gemeinden immer wieder das gleiche Problem deutlich, erzählt Dietmar Böhmke.

"Das war vorrangig bei den Bürgermeistern aufgefallen, dass die ländliche Region offensichtlich bei der Breitbandversorgung irgendwie hinten rausfällt. Das heißt, da passierte nichts über die klassischen Versorger, wie sie da sind, Telekom, Vodafone, Kabel Deutschland. Und da war eben die Befürchtung, dass wir dann in der Fläche dieses Angebot irgendwann nicht mehr haben."

Irgendwas musste passieren.

Das Projekt: ein eigenes Glasfasernetz

"So sind wir dann im Grunde auch mit den Nachbar-Ämtern ins Gespräch gekommen und haben dann praktisch darüber diesen Zweckverband gegründet, eine Gemeinschaft mit dem Ziel, die Breitbandversorgung im Verbandsgebiet flächendeckend, so heißt das, sicherzustellen."

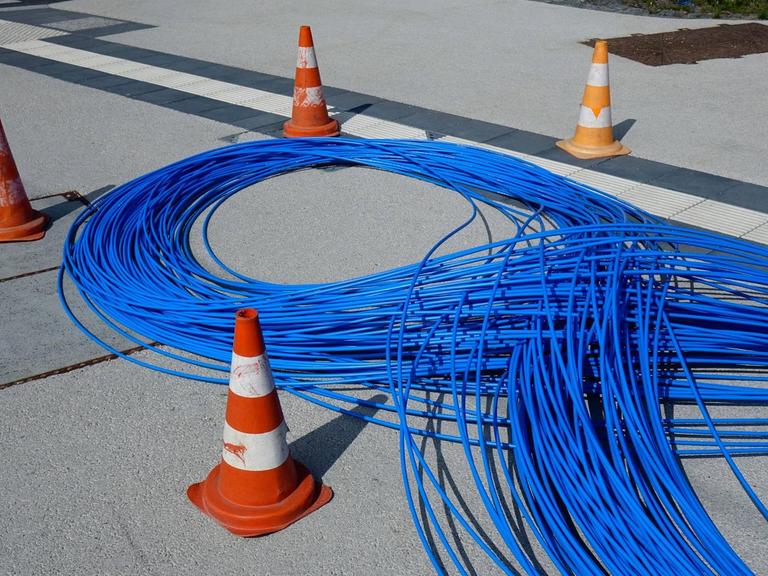

42 Gemeinden, ein Ziel: schnelles Internet für alle. Dafür wollte der Zweckverband ein eigenes Glasfasernetz bauen, mit direkten Anschlüssen in jedem Haus, jeder Firma, jedem Bauernhof.

Glasfaser ist die Technik der Zukunft, darüber sind sich alle Experten einig. Denn nur Glasfaserkabel können praktisch unbegrenzt Daten durchleiten. Alle anderen Techniken stoßen irgendwann an ihre Grenzen.

Stark vereinfacht kann man das Internet mit einem Netz aus Wasserrohren vergleichen. Je dicker das Rohr, desto mehr Wasser kann durchfließen. Bei Datenverbindungen spielt die Dicke der Kabel allerdings nur eine geringe Rolle, viel wichtiger ist deren Beschaffenheit. Und da gibt es drei Varianten: Glasfaser-, Fernseh- und Telefonkabel.

Die dünnsten Rohre in Anführungszeichen sind die guten alten Telefonleitungen aus Kupfer. Internetanschlüsse über diese Kabel nennt man DSL.

Vorteil: Sie liegen in so gut wie jedem Haus. Nachteil: Die Telefonkabel können nicht so viele Daten durchleiten wie die Fernseh- oder Glasfaserkabel – und sie verlieren über lange Strecken einen Großteil ihrer Kapazität.

Die "mittel-dicken Rohre" sind die Fernsehkabel.

Vorteil: Sie können große Datenmengen durchleiten – wenn auch nicht so viele wie ein Glasfaserkabel. Nachteil: Sie liegen nicht in jedem Haus, sondern nur in etwa 70 Prozent der Haushalte. Viele Gemeinden auf dem Land haben keinen Kabelanschluss.

Das Innere eines Verteilerkastens mit DSL-Port und altem Telefonkupferkabel-Verteiler.© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Klaus-Dietmar Gabbert

Die "dicksten Rohre" sind Glasfaserkabel.

Vorteil: Sie können praktisch unbegrenzt Daten durchleiten, auch über sehr lange Strecken, und sind kaum anfällig für äußere Einflüsse. Nachteil: Nur wenige Häuser sind direkt mit Glasfaser angebunden. In Deutschland etwa jeder achte Haushalt. Solche direkten Glasfaseranschlüsse im Haus nennt man FTTB.

Fiber to the building, also Glasfaser bis ins Haus.

Oder oder FTTH - Fiber to the home. Also Glasfaser bis in die Wohnung.

Der Markt soll es richten, Regionen verlieren

Glasfaser bis in die Wohnung - genau solche Anschlüsse wollten Bernd Sienknecht und Dietmar Böhmke mit ihrem Zweckverband legen.

Das dürfen Gemeinden aber nicht einfach so machen, das soll in Deutschland der Markt richten. Gemeinden dürfen erst selbst bauen, wenn kein privates Unternehmen einen flächendeckenden Ausbau plant.

"Und da mussten wir im Grunde nur abwarten, wie die Antwort da war, und die war durchweg nein", sagt Dietmar Böhmke.

Nicht nur das, ergänzt Bernd Sienknecht: "Alle großen Versorger in der Telekommunikationsbranche haben dankend abgelehnt und haben uns mit auf den Weg gegeben: Das Projekt, das ihr hier startet, das wird nie zum Ziel kommen, weil gar nicht möglich ist, in der Fläche den Breitbandausbau so zu betreiben, wirtschaftlich darzustellen."

Auch Hauke Brauers Anfragen brachten nichts. Er musste improvisieren.

"Also ich arbeite mit mehreren Krücken bei uns. Wir haben verschiedene Serviceprovider, damit wir eine – vielleicht muss man schon fast sagen – Summenbildung aus den einzelnen Unzulänglichkeiten haben."

Eine Mischung aus DSL-Anschlüssen und Mobilfunk-Routern, damit EDV, Entwicklungslabor und Vertrieb halbwegs arbeitsfähig bleiben. Eine bessere Möglichkeit konnte niemand bieten. Oder wollte niemand bieten.

Denn dafür hätten die Anbieter Glasfaserkabel verlegen müssen. Und das kostet.

Keine lohnende Investition für börsennotierte Unternehmen

"Im städtischen Raum sind Sie mit ein paar Hundert Euro dabei." Markus Jodl, Pressesprecher der Telekom. "Sie haben aber im ländlichen Raum einzelne Bauernhöfe, die irgendwo außerhalb liegen. Da geht das rauf bis 40.000. Euro."

Zu viel Geld für ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dass seine Investitionen ja auch wieder reinholen will. "Wir sind börsennotiert, wir müssen sehr genau darlegen, wie unsere Finanzen sind und wofür wir das Geld ausgeben."

Deshalb wollen alle, die schon ein Netz haben, dieses so lange wie möglich nutzen. In Deutschland sind das vor allem zwei Unternehmen. Einerseits Vodafone. Dem britischen Unternehmen gehört inzwischen ein Großteil des Kabelfernsehnetzes in Deutschland. Das hatte einst der Telekom gehört, die musste es Anfang der 2000er aber auf Druck aus der EU hin verkaufen.

Es ging an verschiedene Unternehmen wie Kabel Deutschland oder Unitymedia, die alle im Laufe der Jahre ins Reich von Vodafone wanderten. Über die Fernsehkabel sind Bandbreiten bis zu 1 Gigabit möglich. Deshalb hat Vodafone wenig Interesse daran, Glasfaserleitungen bis ins Haus zu legen. Lieber wird das bereits bestehende Netz aufgerüstet.

Teile Schleswig-Holsteins unterversorgt

Das zweite Unternehmen mit einem eigenen großen Netz ist die Telekom selbst. Ihr gehören die Telefonleitungen, die sie von ihrer Vorgängerin, der deutschen Bundespost, geerbt hat.

"Und dieses bestehende Netz haben wir in der Weise optimiert, dass wir hingegangen sind vor ein paar Jahren und haben gesagt, wir bauen jetzt erst mal FTTC, weil das für uns der logische Schritt ist der Entwicklung."

Die Abkürzung FTTC steht für Fiber to the curb. Glasfaser bis an die Bordsteinkante.

"Bei diesem FTTC-Ausbau überwinden sie 80 Prozent der Strecke zwischen dem Internet und dem Computer des Kunden mit Glasfaser, weil sie von der Vermittlungsstelle bis an die Bordsteinkante gehen. Da steht dann ein sogenanntes MFG, ein Multifunktionsgehäuse, das ist so großer grauer Kasten. Und da endet jetzt zunächst das Glasfaserkabel."

Damit kann die Telekom nach eigenen Angaben Bandbreiten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde erreichen. Weit mehr als die meisten Menschen heute so brauchen. Aber das Unternehmen baut diese Technik nicht überall aus.

"Wir haben einen Topf von fünf Milliarden Euro für Mobilfunk- und Festnetz-Ausbau in Deutschland. Aber Sie können das Geld halt nur einmal ausgeben. Und da ist es dann so, dass da gegebenenfalls halt auch mal an einer Stelle nichts passiert."

Zu diesen Stellen gehören weite Teile Schleswig-Holsteins.

Das Pionier-Netz soll sich selbst finanzieren

Die erste Voraussetzung für Dietmar Böhmke, Bernd Sienknecht und ihren Breitband-Zweckverband war also erfüllt: Niemand sonst wollte ausbauen, sie durften selber ran. Folgte Schritt zwei: Finanzierung. Die Idee war einfach: Das Netz soll sich selbst finanzieren.

"Ja, das ist das Prinzip, das wir haben." Amtsdirektor Dietmar Böhmke. "Das heißt, wir haben ein Invest, und dieses Invest ist auf 20 bis 25 Jahre kalkuliert. Und darauf ist die Pacht kalkuliert, die dann praktisch in diesen 20, 25 Jahren im Grunde genommen dieses Invest gegen null refinanziert."

Der Verband geht also in Vorleistung, er investiert 60 Millionen Euro, um die Kabel zu verlegen. Anschließend verpachtet er das Netz an einen privaten Betreiber. Der wiederum verkauft darüber Internetverträge an die Endkunden und finanziert so die Pacht. Die Kabel und Verteilerkästen selbst werden aber nicht verkauft.

"Das Netz ist im Besitz des Zweckverbandes und wird es auch bleiben. Das ist also im Moment das Ziel, ja."

Eine elegante Lösung. Zumal die Finanzierung über Kredite schon seit Jahren extrem billig ist. Außerdem gibt es für solche Modelle Fördermittel vom Bund. Eigentlich.

"Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das Projekt hier fast ohne Fördergelder betreiben konnten", sagt Bernd Sienknecht und erklärt: "Das Projekt, ist ja fast ein Pilotprojekt gewesen. Also, dass ein Zweckverband dieses Modell so entwickelt, dass man über einen Pachtvertrag sich refinanziert und nur die Komponente Leerrohr und Glasfaser zur Verfügung stellt. Das ist ja über die Jahre erst entwickelt worden, und insofern hat man keine Fördermodelle bis dato eigentlich aufgelegt und alles, was an Bundesförderung dort vorhanden war, das passte auch nicht richtig."

Warum Gemeinden ohne Fördermillionen bauen

"Die Förderungen im Bund gibt es erst seit 2015, das ist jetzt ein knappes halbes Jahrzehnt dann eben auch mit her." Der Wissenschaftler Torsten Gerpott. "Die Förderung war erst relativ bürokratisch, mittlerweile ist es besser geworden. Es stehen auch erheblich mehr Mittel zur Verfügung."

Bei staatlichen Förderungen gibt es viele Vorgaben - auch die Wahl der Leerrohre ist festgelegt.© picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat 11 Milliarden Euro für den Breitbandausbau versprochen.

Damit werden zum Beispiel Glasfaseranschlüsse für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete gefördert. Vor allem aber Gemeinden in bisher unterversorgten Regionen können von den Milliarden profitieren. Ihnen zahlt der Bund bis zu 70 Prozent der Kosten für die Verlegung der Kabel. Das Problem: Von den 11 Milliarden wurden bis Mitte 2020 gerade einmal 500 Millionen abgerufen. Viele Gemeinden bauen lieber ohne Fördermittel.

Das hat Gründe, erklärt Dietmar Böhmke.

"Förderung zwingt ja auch immer wieder in irgendwelche Formate rein. Das heißt, man muss gewisse Bau-Dinge berücksichtigen – sei es von Grabentiefe oder auch der Wahl der Leerrohre usw. Das heißt, man ist manchmal durch die Förderung in seiner Beweglichkeit auch eingeschränkt gewesen. Insofern, weil wir das auch finanziell so darstellen konnten von Anfang an, dass wir es so schaffen, waren wir am Ende nicht traurig, dass wir nicht in diese Förderkulisse passten."

Ein paar Fördermittel haben die Gemeinden dann aber doch bekommen. Nicht für den flächendeckenden Ausbau aber für Spezialfälle, sagt Bernd Sienknecht.

"Weil wir ja immer die Schwierigkeit hier in unserem Verbandsgebiet haben, dass wir auch den Nord-Ostsee-Kanal queren mussten. Das heißt also, wir haben an der Stelle sogenannte Düker bauen müssen, damit ein geschlossenes Netz dann auch am Ende dabei entsteht. Und da haben wir dann auch punktuelle Förderungsmöglichkeiten in Anspruch genommen."

Und auch für sogenannte Außenlagen gab es Fördergelder. Also Häuser, die mehr als 1000 Meter von der Haupttrasse entfernt liegen.

"Und da haben wir dann, im Rahmen einer Fördermöglichkeit, diese – das ist kein schönes Wort, aber vielleicht trifft es das auch so – die sogenannte Resterampe abgelten können."

Nutzungsquote ist entscheidend

Der Hauptteil des Netzes sollte sich aber selbst finanzieren. Und das war nur möglich, wenn mehr als 60 Prozent der Haushalte einen Anschluss buchen. Dafür wurde im Jahr 2013 die Glasfaser-Vermarktungs-GmbH aus dem benachbarten Kiel engagiert. Die GVG sollte sich darum kümmern, so viele Verträge zu verkaufen, dass der Bau beginnen konnte.

Ein Vorgehen, das auch andere Unternehmen und regionale Anbieter anwenden. Dabei liegt die Quote nicht immer bei 60 Prozent, sondern oft niedriger. Und auch die ganz Großen arbeiten mit Quoten beim Glasfaserausbau, zum Beispiel die Telekom oder E.ON. Denn es gibt keine Garantie, dass die Kunden die teuren Glasfaseranschlüsse auch buchen.

"Die Leute wollen ja Internetzugang haben, dafür aber vielleicht 20 bis 30 Euro im Monat dann eben auch mit zahlen."

Professor Torsten Gerpott von der Uni Duisburg-Essen.

"Und für diesen Preis kann man einfach die Kosten nicht decken, die anfallen, wenn ich auf dem Land jemanden über viele viele Kilometer mit einem Festnetz-Kabel dann eben an einem Netz auch anbinde."

Der Preiskampf

Dafür müssen die Anbieter höhere Preise verlangen. Eine 100 Megabit schnelle Internetverbindung über einen Glasfaseranschluss kostet bei den meisten Anbietern 40 bis 50 Euro im Monat. Auch bei der Kieler GVG.

"Trotzdem mussten wir immer wieder feststellen, dass dieses Preis-Leistung... immer ins Verhältnis mit der Werbung gesetzt worden ist, die man so täglich erlebt, wo die großen Anbieter im städtischen Bereich mit, naja, fast Dumpingpreisen kommen, können wir ja eigentlich sagen, zumindest für die ersten sechs Monate", sagt Bernd Sienknecht.

Auf Dauer kosten auch die meisten normalen DSL-Tarife, also Verbindungen über Telefonleitungen, 30 Euro und mehr, je nach Bandbreite.

Im Gebiet des Zweckverbands lief die Vermarktung im Jahr 2013 ohne Lockangebote und schicke Werbekampagnen. Es gab Infoveranstaltungen in den Dörfern – und eine Broschüre.

"Da haben wir schon festgestellt, dass wir da auch mit dem Dienstanbieter nicht so professionell aufgestellt waren, wie es eigentlich notwendig war."

Dazu kam, dass die Telekom als Quasi-Monopolist in der Region kein großes Interesse an einer neuen Konkurrentin hatte.

"Und da merkte man schon, dass die bisherigen Versorger an der Stelle ihre Chance erkannt hatten und haben natürlich da versucht, mit neuen Angeboten meist hier preislich, weil technisch war ja die Fahnenstange erreicht, und da konnte man ja nur über den Preis was machen, hat man dann versucht, seine Kunden zu halten und eigentlich auch an der Stelle, sehr viel Verunsicherung mit in das Projekt getragen."

Die Telekom bestreitet das auch gar nicht. Pressesprecher Markus Jodl.

"Wenn wir als Unternehmen nicht so agieren, dann werden wir auf dem Markt nicht lange bestehen. Also wir müssen auf eine veränderte Wettbewerbssituation eingehen."

Der erste Anlauf der Pioniere von Jevenstedt scheitert

Das Vorhaben der Internet-Pioniere aus der Provinz war also ambitioniert: 60 Prozent aller Haushalte davon überzeugen, einen vergleichsweise teuren Vertrag abzuschließen, der erst irgendwann in ferner Zukunft tatsächlich in Kraft tritt – und sich dabei gegen einen Großkonzern wie die Telekom durchsetzen. David gegen Goliath.

Und David verlor krachend. Statt der angepeilten 60 Prozent schlossen gerade einmal 10 Prozent der Haushalte einen Vertrag ab. Nach Jahren der Planung und Vorbereitung war das Projekt gescheitert.

An Hauke Brauer in Ostenfeld hat es nicht gelegen. Er wollte auf jeden Fall einen Glasfaseranschluss. Was er nicht mehr wollte: darauf warten. Es blieb also nur eine Lösung: Wenn der Glasfaseranschluss nicht zu ihm kam, musste er zum Glasfaseranschluss kommen. Und der liegt in einem weißen, kastenförmigen Neubau in Schleswig.

"Dieses Konzepthaus ist als zwei-Grad-Konzepthaus entwickelt worden. Wir haben Wände, die aus mehreren Layern bestehen. Wir können also in diesen Layern sowohl Solar-Layer, als auch Dämmung, Sonnenschutz-Layer und auch die Fensterelemente komplett auf und zu fahren. Das ist immer dann beeindruckend, wenn wir natürlich hier auch Besucher aus Fernost haben."

Vor allem aber hat das Gebäude einen direkten Glasfaseranschluss.

"Wenn hier das Streaming-Video an mehreren Displays läuft, und Sie sehen da hinter Ihnen ist so ein fast 100 Zoll großes Display, wenn da Inhalte darauf laufen müssen, die in 4K laufen. Das heißt also in UHD-Auflösung. Und das ist natürlich ungleich intensiver, was die Datenbandbreite angeht, nicht, als jetzt vielleicht auf einem kleineren Fernsehgerät irgendwo im Entwicklungslabor."

Hauke Brauer betreibt diesen zweiten Standort seit etwa fünf Jahren. Keine Ideallösung, immerhin liegen 40 Kilometer zwischen Ostenfeld und Schleswig. Aber die richtige Entscheidung.

Der zweite Versuch der Jevenstedter Pioniere

Währenddessen wollten Dietmar Böhmke und Bernd Sienknecht nicht aufgeben. Nach der ersten gescheiterten Vermarktung holte sich der Zweckverband Hilfe von Marketingexperten, entwickelte mit dem Betreiber GVG zusammen eine neue Marke und neue Produkte, die den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten boten. Und versuchte es im Jahr 2014 erneut.

"Da haben wir aber auch politisch eine Aussage getroffen: Wenn wir die Wirtschaftlichkeit in irgendeiner Weise darstellen und kalkulieren können, dann bauen wir auch auf jeden Fall, weil das ja auch eine Signalwirkung war."

Erklärt Dietmar Böhmke. Und diesmal ging die Rechnung auf.

"Dass wir über alle Bauabschnitte jetzt sagen können, wir haben diese Quote 60 Prozent geschafft. Wenn man mal in einige Bauabschnitte guckt, einige Gemeinden, da haben wir sogar 100 Prozent fast gehabt. 98 Prozent in einigen kleinen Gemeinden, dass dann wirklich nur noch vielleicht zwei, die das nicht wollten, dabei waren."

Breitbandausbau im ländlichen Raum: Die Kabel werden in Tiefbau-Technik verlegt, das ist aufwendig.© picture alliance/dpa/ZB/Sebastian Willnow

Es wurde also gebaut.

"Wir haben zirka 700 Kilometer Glasfaser-Rohr-Verbände verbuddelt und das Ganze in einem Zeitfenster von knapp fünf Jahren."

Andreas Lietz, technischer Berater des Zweckverbandes und Projektleiter Bautechnik.

"Ich sage mal, ein Tiefbauer schafft am Tag zwischen 250 bis 800 Meter Tiefbau, je nachdem nach Oberflächenbeschaffenheit, je nachdem wie es aussieht."

Die Hürden beim Bau

Natürliche Hindernisse verzögern den Bau. Und verteuern ihn enorm. Aber sie sind überwindbar. Schwieriger als Felsen und Flüsse war es für Andreas Lietz manchmal, die Hürden der Bürokratie zu überwinden.

"Die Landes-Straßenverbände sind natürlich daran interessiert, weil die Straßen in ihrem Eigentum sind und sie für die Pflege und Instandhaltung zuständig sind, natürlich sich auch an gewisse technische Vorschriften zu halten haben, damit eben nicht im Nachgang dann irgendwelche Abbrüche von Straßenkanten oder von Asphaltkanten passieren. Deswegen kann man das grundsätzlich verstehen", sagt Andreas Lietz.

"Aber um den Ausbau voranzutreiben, ich will nicht sagen sollte man das ein oder andere Mal darüber hinwegsehen, über die eine technische Vorschrift, sondern man sollte sie auch einfach mal ein bisschen individuell auslegen können. Das würde dem einen oder anderen Tiefbau oder dem ein oder anderen Projekt absolut helfen."

In dem Punkt sind sich Zweckverband und Telekom ausnahmsweise einmal einig.

"In vielen Bereichen sind wir ja sehr gut durchgeregelt. Ja, also man baut hier nicht einfach irgendwas, sondern da gibt es sehr genaue Vorschriften."

Telekom-Pressesprecher Markus Jodl.

"Wir würden zum Beispiel sehr gerne mehr Trenchen. Beim Trenchen ziehen Sie einen schmalen Graben in die Straße rein und legen das Kabel auf 20 Zentimeter Tiefe. Die andere Bauweise, die bisher jahrelang gemacht wurde, oder jahrzehntelang, ist der klassische Tiefbau. Sie haben einem Bagger, und dann machen Sie einen 60 Zentimeter tiefen, 80 Zentimeter breiten Graben und legen da alles rein. Und dann wird das wieder verfüllt", sagt Markus Jodl.

"Diese Ausbauweise, diese Tiefbau-Ausbauweise ist deutlich langsamer und deutlich teurer als Trenching. Nichtsdestotrotz wird sie von den Gemeinden derzeit immer noch präferiert, weil es die altbekannte Bauweise ist und man bei der anderen Bauweise sagt, mhm, ich weiß ja nicht, vielleicht treten da in zehn Jahren irgendwelche Mängel auf."

Der Bund kann nicht alles richten

Torsten Gerpott von der Uni Duisburg-Essen sieht das ähnlich. Der Bund könne mit seinen Fördermilliarden nicht alles richten. Vor allem auf Ebene der kommunalen Behörden müsse sich was tun.

"Genehmigungsprozesse zu vereinfachen, neue Verlegungsverfahren wie Microtrenching zu gestatten, Genehmigungsbehörden personell und technisch mit digitalen Schnittstellen gut auszustatten. - Das sind sicherlich verschiedene Hebel, die man dann eben auch nutzen kann."

Ein Jahr nach dem ursprünglichen Ziel waren die Bauarbeiten dann Ende 2020 so gut wie abgeschlossen. Die Rohre sind verlegt, die Gräben wieder zugeschüttet und die Kabelverzweiger aufgestellt. Etwa 10.000 Haushalte im Verbandsgebiet sind ans Glasfasernetz angeschlossen. Bei einigen steht zwar die Infrastruktur, es fehlt aber noch der letzte Anschluss.

Telekom-Verteilerkasten: Im Dezember versprach das Unternehmen, in den kommenden zehn Jahren jedes Haus in Deutschland ans Glasfasernetz anzuschließen.© picture alliance / Rupert Oberhäuser

"Sie sehen hier an dem Kasten kommen jetzt ganz viele einzelne Röhrchen raus im hinteren Bereich. Und diese einzelnen Röhrchen gehen jetzt explizit zu jedem einzelnen Hausanschluss hin, sodass ich von hier aus einblasen kann", erklärt Andreas Lietz.

"Es sind hohle Röhrchen und im Grunde genommen haben die einen Innendurchmesser von vier Millimetern, ein Außendurchmesser von sieben Millimetern, und dort wird dann ein Sechs-Faser-Glasfaserkabel eingeblasen. Wirklich mit so einem – ich nenn es einfach mit so einer Luftpumpe – so muss man sich das vorstellen. Die Faser selber schwimmt dann auf einem Luftfilm und geht im Grunde genommen durch das Rohr durch und kommt dann am Ende beim Kunden in dem Röhrchen auch aus."

Nach zehn Jahren endlich schnelle Bytes

Bei Hauke Brauer in Ostenfeld ist das Kabel inzwischen auch angekommen, die Mitarbeiterinnen von P/Labor haben endlich einen schnellen Zugang zum Netz. Und das wird ihre Arbeit erheblich verändern.

"Definitiv. Wir werden erheblich mehr in Cloud-Bereichen arbeiten können. Wir werden mit Sicherheit viel intensiver an der Digitalisierung des Unternehmens arbeiten können. Wir können Prozesse erheblich optimieren, was zum Beispiel Reparaturvorgänge von Fernsehgeräten oder Displays bei uns im Hause angeht. Unser Warenwirtschaftssystem wird erheblich verbessert werden können, und die gesamten Prozesse, sowohl die Entwicklungsprozesse als auch die Fertigungsprozesse wie auch die Kundenprozesse optimieren."

Für Dietmar Böhmke, Bernd Sienknecht und Andreas Lietz vom Zweckverband geht mit dem letzten Hausanschluss ein mehr als zehnjähriges Projekt zu Ende.

"Oh ja, wir werden sicherlich anstoßen und den Erfolg auch genießen. Aber trotzdem, glaube ich, kommt der Alltag schnell wieder zurück. Den spüren wir eigentlich stündlich."

"Letztendlich lebt so ein Projekt auch immer weiter. Das heißt, es kommen immer mehr Anschlüsse dazu. Neubaugebiete entstehen. Das Netz wird wachsen, auch in der Region hier. Und dementsprechend sehe ich da auch für die Zukunft noch viel. Was man hier tun kann und wo man die Leute mit Glasfaser versorgen kann."

Nun wollen auch die großen Unternehmen liefern

Die Erfahrung machen deutschlandweit auch andere Regionen, die mithilfe eines Zweckverbands ihr eigenes Glasfasernetz bauen – vom Schwarzwald über Paderborn bis in die Altmark.

Ob solche Eigeninitiativen kleiner Gemeinden in Zukunft noch gebraucht werden, hängt stark vom Verhalten der großen Versorger ab. Und da scheint sich etwas zu tun. Der spanische Konzern Telefónica mit seiner Marke O2 hat angekündigt, in bisher unterversorgten Gebieten Glasfasernetze zu bauen. Und im Dezember kam eine überraschende Meldung von der Telekom: Sie versprach, in den kommenden zehn Jahren jedes Haus in Deutschland ans Glasfasernetz anzuschließen.