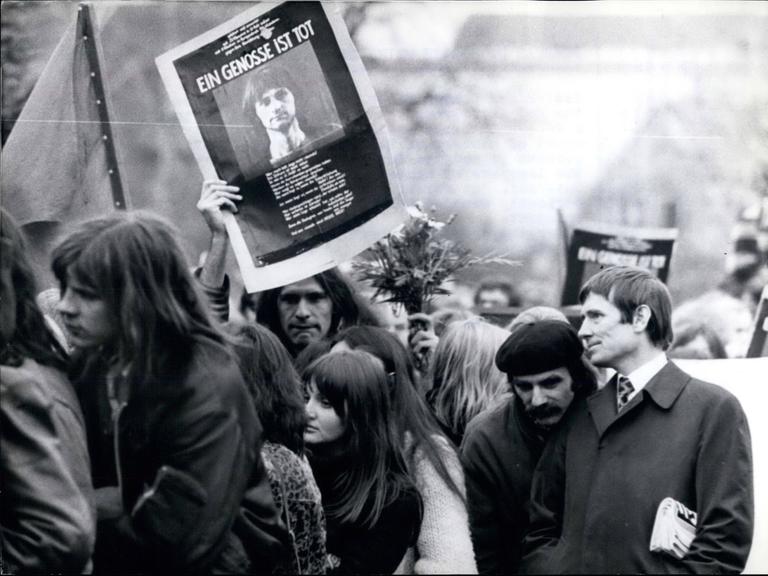

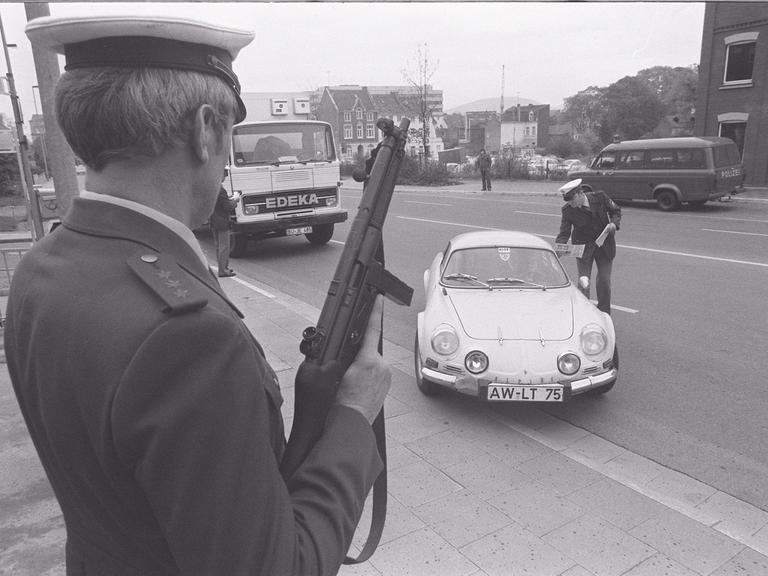

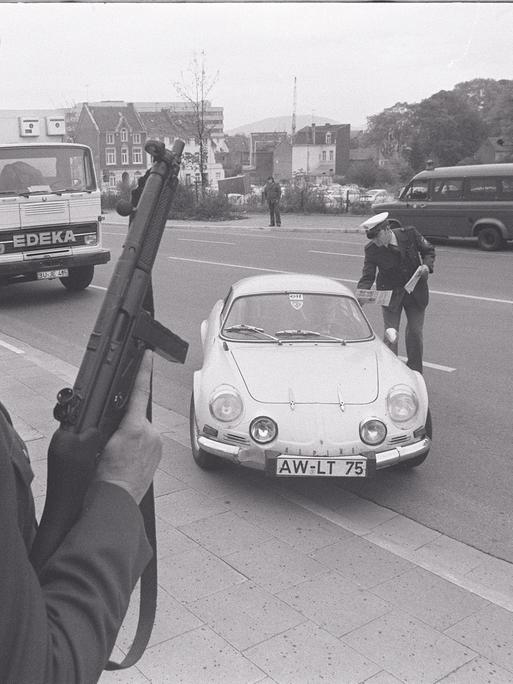

Inwieweit lässt sich überhaupt begreifen, warum jemand während der 70er Jahre in der BRD zum Terroristen wurde? Zwar gab es den Hintergrund der 68er-Bewegung, mit ihrer Wut auf die verdrängte NS-Zeit, die Notstandsgesetze, den Vietnamkrieg oder die Erschießung von Benno Ohnesorg. Dort wurde auch zur „Destruktion“ des als vollständig repressiv verstandenen Gesellschaftssystems aufgerufen.

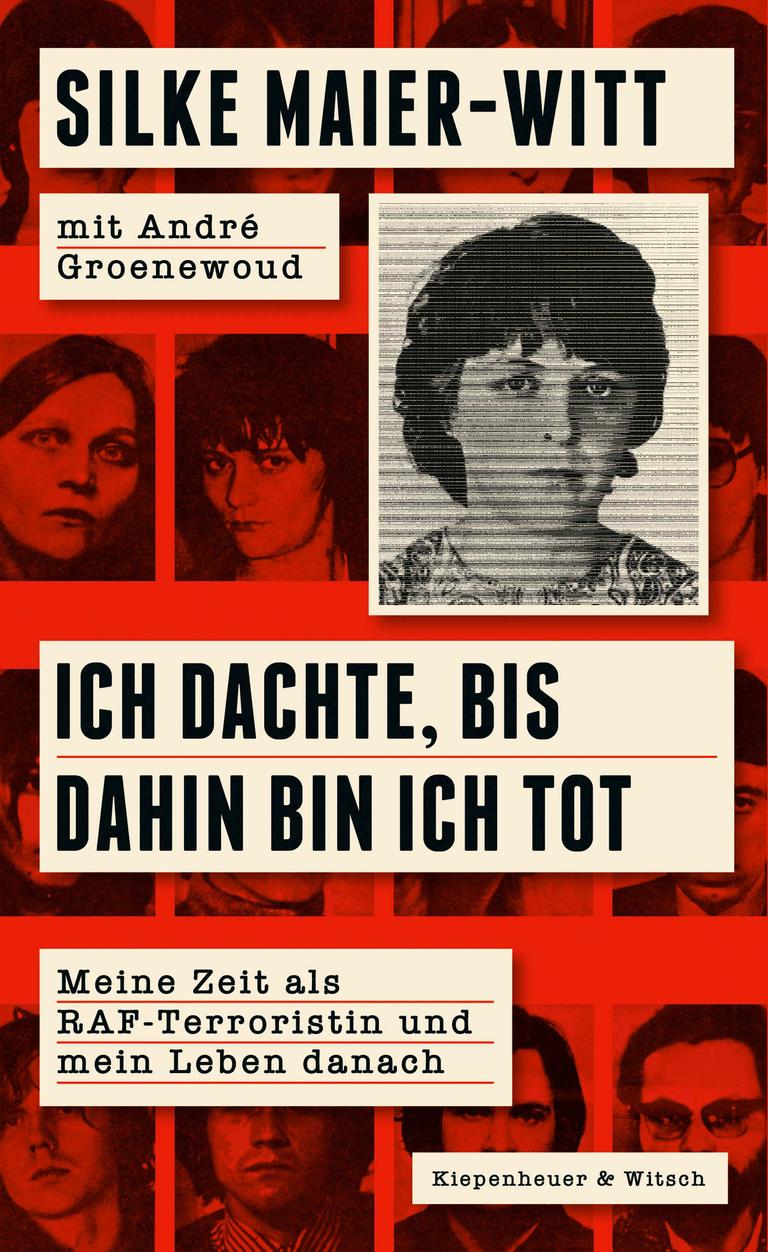

Doch warum vollzogen Einzelne den Schritt in den Terror? Welche individuellen Triebkräfte standen dahinter? Silke Maier-Witt verspricht Aufklärung darüber, wenn sie schreibt:

„Die wichtigste Frage, die mich bis heute umtreibt: Wie genau ist der Prozess abgelaufen, an dessen Ende ich mich freiwillig einer Gruppe anschloss, die das Töten von Menschen für politische Ziele in Kauf nahm?“

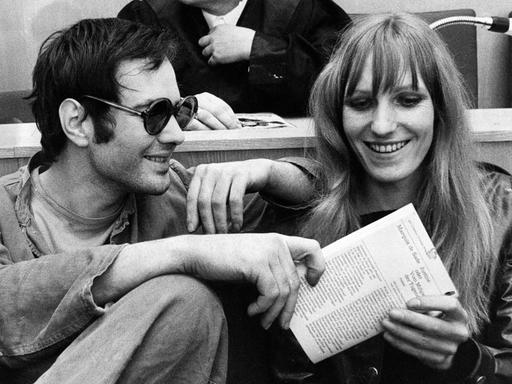

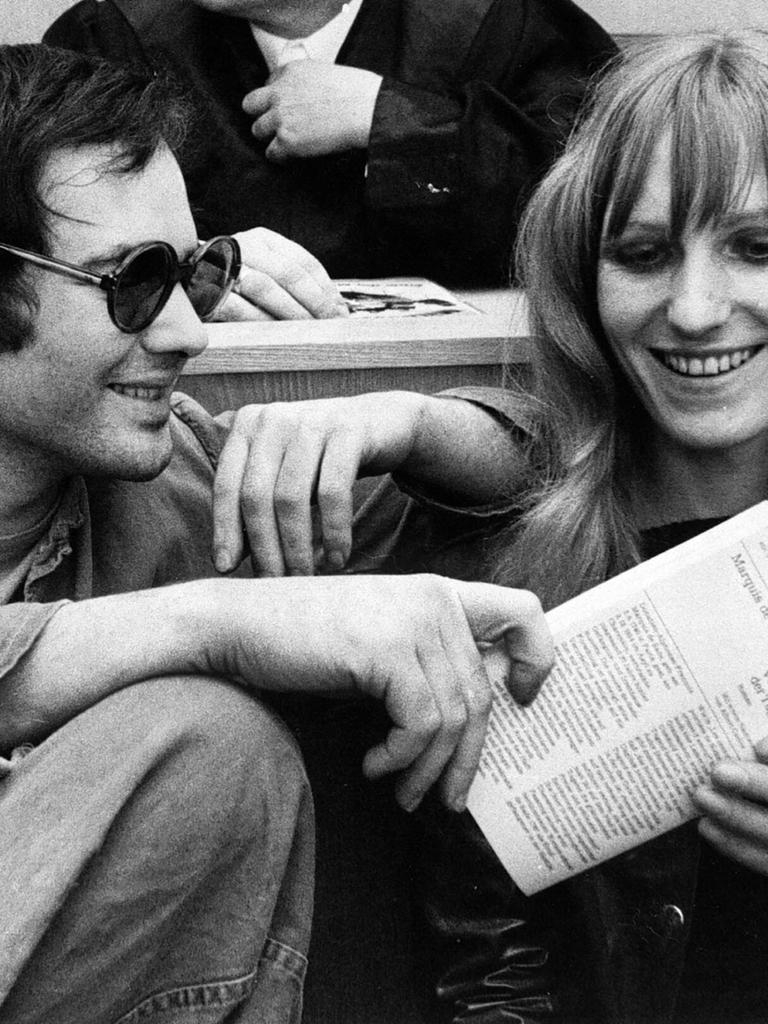

Silke Maier-Witt in "Ich dachte, bis dahin bin ich tot"

Eine detaillierte Selbstbefragung

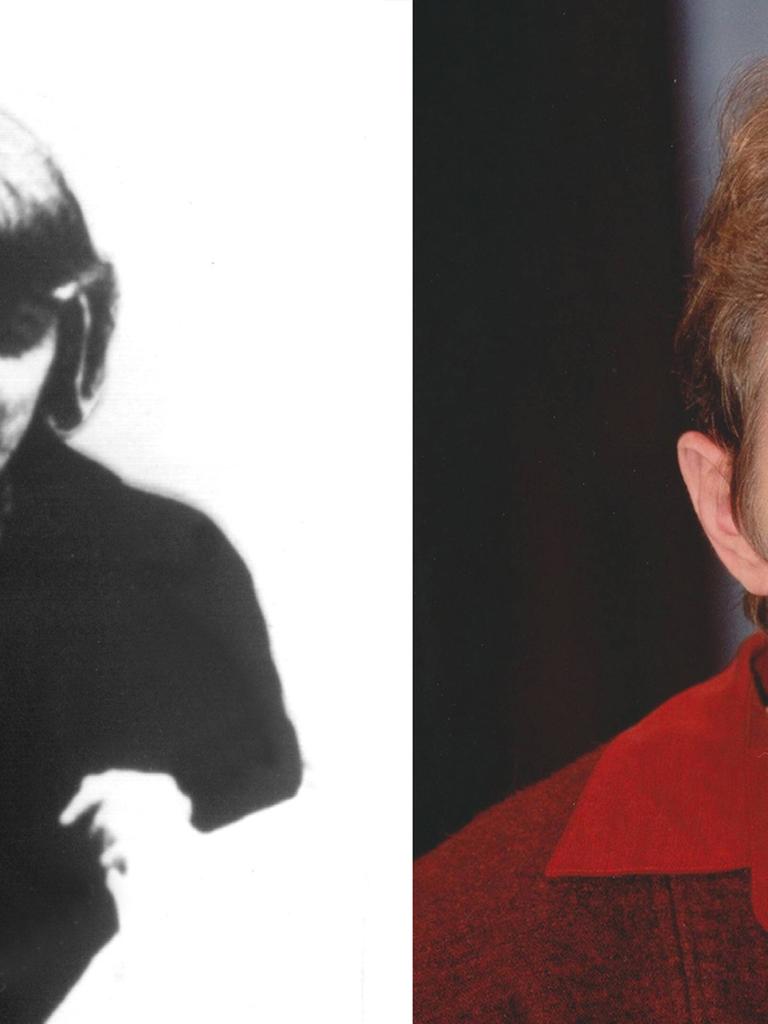

Maier-Witt möchte sich nicht rechtfertigen, sondern sich so wahrhaftig wie möglich erinnern. Sie bezieht Briefe und andere Dokumente ein und schildert im Stil einer erzählerischen Selbstbefragung ausführlich die Etappen ihres Lebens: Kindheit in einer gefühllosen Familie; die Zeit in der RAF, in der sie nicht selbst schoss, aber mehrere Taten mit organisierte; ihr Untertauchen in der DDR; Gerichtsverhandlung und Haft. Schließlich ihre sinnstiftende Arbeit als Friedenskraft im Kosovo.

Man erfährt, wie sie von den Strömungen ihrer Zeit erfasst wurde. In der Pubertät wirft sie ihrem Vater wütend vor, die NS-Zeit zu verschweigen. In der Studienzeit nimmt sie an antiautoritären Protesten teil, engagiert sich sozial. Schließlich empört sie sich über die Haftbedingungen der Baader-Meinhof-Gruppe, die von sogenannten „Folterkomitees“ lanciert wurden. Für ihren Einstieg in die RAF macht sie dann aber auch psychische Dispositionen geltend. Sie schreibt:

„Bei den Illegalen fühlte ich mich sicher, hatte das Gefühl, endlich auf der richtigen Seite angekommen, nicht mehr allein zu sein. Ja, ich konnte sogar Verantwortung abgeben, weil die anderen ja wussten, was getan werden musste. Den Imperialismus wirklich bekämpfen, solidarisch sein mit Befreiungsbewegungen, den neuen Faschismus in Deutschland verhindern, dafür bin ich zu allem bereit. Jetzt und hier bin ich stolz, nun endlich dazuzugehören.“

Silke Maier-Witt in "Ich dachte, bis dahin bin ich tot"

Mühsame Lösung von identitätsbildendem Terror

Auch an anderen Stellen beschreibt sich die Autorin als identitätsschwach und anerkennungsbedürftig. Die Terror-Gruppe war für sie offenbar ein Identitätsraum, in dem moralisch-politische Motive und persönliche Bedürfnisse miteinander verschmolzen.

Überaus anpassungsbereit zeigte sie sich auch in der DDR. Trotz vieler Mängel identifizierte sie sich so stark mit dem Schutz bietenden Staat, dass sie Stasi-Mitarbeiterin wurde und in die SED eintrat.

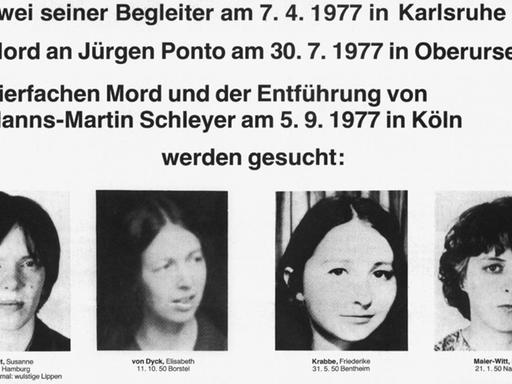

Vorher waren harte Erfahrungen nötig, um die Lösung vom Terror einzuleiten. Die brutale Entführung von Hanns Martin Schleyer, die sie mit vorbereitetet hatte, erschreckte sie. Aber erst der Tod einer unbeteiligten Frau in Zürich machte ihr den Widerspruch bewusst, in dem sie sich befand.

„Der Tod der Frau bei dem Banküberfall in der Schweiz hat mir plötzlich vor Augen geführt, was wir taten. Und das wollte ich nicht mehr. Doch trotz dieser Erkenntnis habe ich auch danach in dem Widerspruch gesteckt, die Politik der RAF noch immer irgendwie richtig zu finden. Der Anspruch, ‚gegen den Imperialismus‘ kämpfen zu müssen, war schreckliche Realität und stand im Kontrast zur Tatsache, dazu selbst nicht fähig zu sein.“

Silke Maier-Witt in "Ich dachte, bis dahin bin ich tot"

Psychologische Mechanismen an der Grenze des Verstehbaren

Dieser Konflikt zwischen der Bindung an die RAF und der Einsicht in ihren mörderischen Charakter bildet sich im Buch auch erzählerisch ab. Auf der einen Seite kann die Autorin lebendig, ja fast filmreif aus dem Binnenleben der RAF erzählen: etwa von der Gruppen-Initiation über die Waffe, harten Diskussionen oder spannungsgeladenen Reisen, um Waffendepots anzulegen und Tatorte auszuspähen.

Irritierend romantisch schildert sie auch „Urlaube“ oder Aufenthalte bei palästinensischen Kämpfern. Auf der anderen Seite stößt Maier-Witt immer wieder auf blinde Flecken ihres Tuns.

„Wenn ich heute an die Diskussionen denke, fällt mir immer wieder auf, wie cool ich mich damals herausgehalten habe. Dass ich eines Tages Verantwortung übernehmen müsste, kam mir nicht in den Sinn, ich dachte, bis dahin bin ich tot.“

Silke Maier-Witt in "Ich dachte, bis dahin bin ich tot"

Der Buchtitel akzentuiert diesen Satz. Offenbar will die Autorin ihr Handeln in der RAF im Kern als eine Art psychischen Bann begreifbar machen, der kritische Reflexion verhinderte. Mehrfach betont sie, wie unverständlich ihr das heute ist und dass sie sich dafür schämt. Doch noch während der Haft kämpfte sie auch mit Reuegefühlen gegenüber der RAF.

„Wenn ich an die anderen RAF-Gefangenen denke, die in Isolationshaft waren oder noch sind, krampft sich in mir immer irgendwas zusammen und, ja, da ist schon das Bedürfnis, ihnen zu erklären, was mich jetzt bewegt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es hören können, es wollen, nach so langer Zeit.“

Silke Maier-Witt in "Ich dachte, bis dahin bin ich tot"

Für manchen Leser mag es schwer verdaulich sein, wenn Silke Maier-Witt ein reuevolles Gespräch mit dem Sohn von Hanns Martin Schleyer schildert oder zum Gewaltverzicht aufruft - und eben auch die Bindekraft ihrer Vergangenheit verstehen will. Aber das spricht dafür, dass ihre Erinnerungsarbeit authentisch ist.

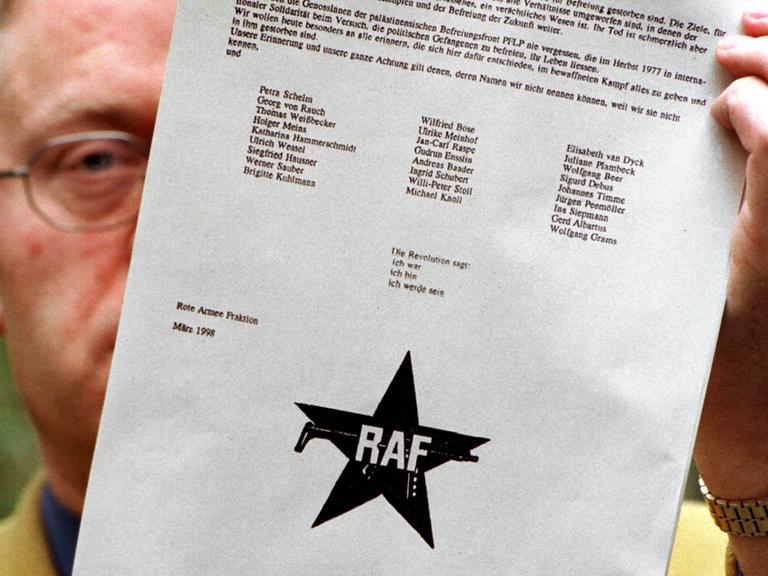

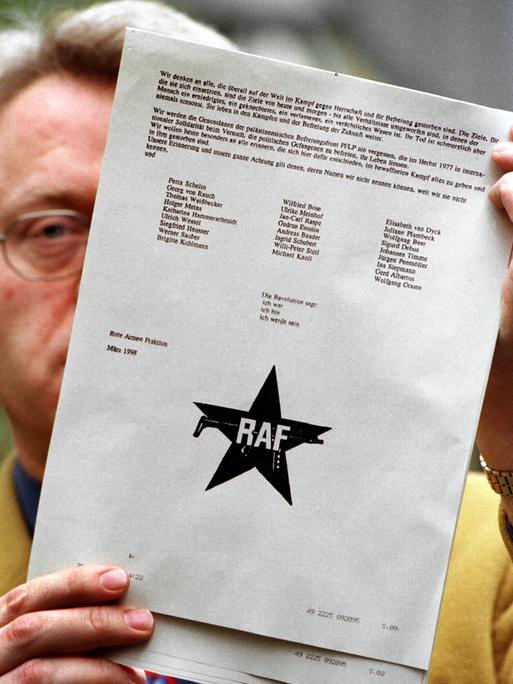

Ihre Autobiographie ist die Geschichte eines RAF-Mitglieds und daher nicht verallgemeinerbar. Doch sie macht psychologische Mechanismen und Ambivalenzen sichtbar, die auch für andere Personen im RAF-Umkreis kennzeichnend sein dürften. Eine Chronologie, kurze Personenprofile und Erinnerungen von Zeitzeugen sowie eine Spurensuche nach anderen Ex-Terroristen tragen im Buch zum Verständnis des Hintergrunds bei.