Warum glaubt ihr, es ist akzeptabel? Warum sagen wir: Es ist nicht akzeptabel? Deutschland argumentiert mit den Lehren aus dem Holocaust, warum akzeptiert ihr diese Lehren nicht? Warum bedeuten sie für euch etwas anderes? Darüber müsste man eigentlich jetzt ins Gespräch kommen.

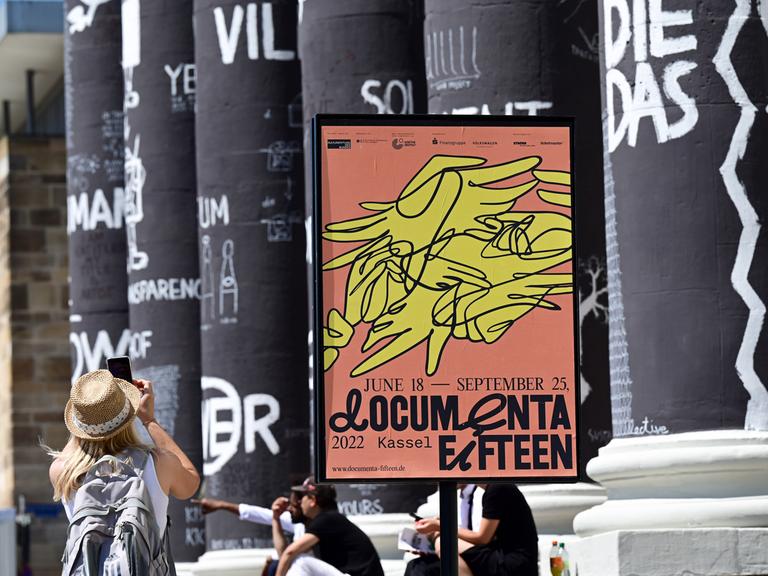

Skandal um Documenta-Bild

Das Großgemälde "People’s Justice" wurde von der Documenta-Leitung in Absprache mit den Künstlern mit einem schwarzen Tuch verhüllt. © picture alliance / dpa / Uwe Zucchi

Chance für Dialog mit dem globalen Süden (Podcast)

09:24 Minuten

Der Eklat um ein Bild mit antisemitischen Motiven sei "der Super-GAU" für die Documenta in Kassel, meint der Historiker Jürgen Zimmerer. Er sieht in dem Skandal aber auch die Chance für einen überfälligen Dialog mit dem globalen Süden.

Das in massive Kritik geratene Großbild der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi auf der Documenta in Kassel weise in mehreren Motiven "eindeutig eine antisemitische Bildsprache" auf, sagt Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg. Viele, für die die internationale Kunstausstellung bereits im Vorfeld unter Antisemitismus-Verdacht stand, hätten sich nun bestätigt gesehen.

Alles nicht so gemeint?

Die Entschuldigung, mit der die Documenta-Leitung und das Künstlerkollektiv zunächst reagierten, sei "windelweich" gewesen. Die Behauptung, dass die kritisierten Motive "nicht antisemitisch intendiert" gewesen seien, führe zu nichts. Anstatt nun zu sagen, man habe es nicht so gemeint, solle der Eklat lieber zum Anlass für einen ernsthaften Dialog mit der Künstlergruppe genommen werden.

"Es ist ja die erste Documenta, die ganz bewusst die Stimmen des globalen Südens in den Mittelpunkt stellt", betont Zimmerer. Wenn dieser Anspruch ernst genommen würde, läge im Streit um das kritisierte Bild "eine große Chance", meint der Historiker.

Sichtweisen des globalen Südens

Es müsse diskutiert werden, was genau Taring Padi mit dem Anstoß erregenden Motiven zum Ausdruck bringen wollte, wenn eine antijüdische Diffamierung angeblich nicht in ihrer Absicht lag, so Zimmerer.

Aus der Perspektive der Globalgeschichte stelle sich die Frage: "Warum dringt unsere Botschaft, die ja eine der Menschenrechte und der Universalität der Menschenrechte ist – wir wollen nicht, dass Menschen stigmatisiert, verfolgt, ermordet werden, aufgrund ihres Judentums, aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts – warum dringt das nicht durch in Teile des globalen Südens?" Nicht allein die Documenta, die Gesellschaft als Ganze sei jetzt aufgefordert, in den Dialog mit dem globalen Süden zu treten, sagt Zimmerer.

Internationale antisemitische Symbolik

Auch Uffa Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin ist der Meinung,

dass wir antisemitische Vorfälle zum Anlass nehmen sollten, über die dahinter stehenden Probleme und Perspektiven zu sprechen

. In einem solchen Gespräch müsse jedoch klar sein, "dass Antisemitismus nicht akzeptabel ist", so der Historiker.

Wenn Taring Padi für sich in Anspruch nehme, das Bild sei aus der Auseinandersetzung mit einem spezifisch indonesischen Befreiungskampf hervorgegangen und ziele nicht darauf ab, "irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen", sei das zweischneidig, so Jensen. Einerseits spiele die Gruppe offensichtlich mit Elemente einer globalen antisemitischen Sprache, die seit vielen Jahrhunderten etabliert sei. Die Darstellung eines Soldaten mit Schweinsgesicht knüpfe an solche Traditionen an, ein SS-Schriftzug nehme direkt Bezug auf den Nationalsozialismus.

Kontext einer linken Befreiungsideologie

"Gleichzeitig ist es so, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Umgangsweisen damit gibt", sagt Jensen. Und für Taring Padi stünden die kritisierten Motive sicherlich in einem anderen Zusammenhang: "Das ist der Kontext, in den man sich als eine linke Befreiungsideologie einer kapitalistischen Weltordnung gegenübersieht, die dort dargestellt wird – eine dunkle Macht sozusagen – und in diesem Zusammenhang ist dann ein israelbezogenes Bild da." Israel erscheine, verkörpert etwa in dem Soldaten mit Schweinsgesicht, als "aus der Sicht des globalen Südens kolonialer Staat".

Das Spiel mit uralten antisemitischen Klischees sei "natürlich trotzdem unhaltbar", so Jensen. In der nun entbrannten Debatte sehe er aber durchaus auch eine Chance, deutlicher zu herauszuarbeiten, inwiefern Antisemitismus heute "anschlussfähig ist an eine linke Befreiungsideologie und wo da die genauen Punkte sind".

Denn so richtig und wichtig es sei, derart eindeutige antisemitische Äußerungen in der Kunst zu verurteilen, es gehe auch darum, aus solchen Vorfällen zu lernen, so Jensen. "Wir haben auch eine Verantwortung, uns immer wieder in der Gegenwart vor Augen zu führen, wie Leute dazu kommen, dieses schreckliche Konstrukt des Antisemitismus immer wieder zu aktualisieren und zu verwenden."

(fka)