Martin Ahrends, geboren 1951 in Berlin. Studium der Musik, Philosophie und Theaterregie. Anfang der 80er Jahre politisch motiviertes Arbeitsverbot in der DDR. 1984 Ausreise aus der DDR. Redakteur bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und seit 1996 freier Autor und Publizist.

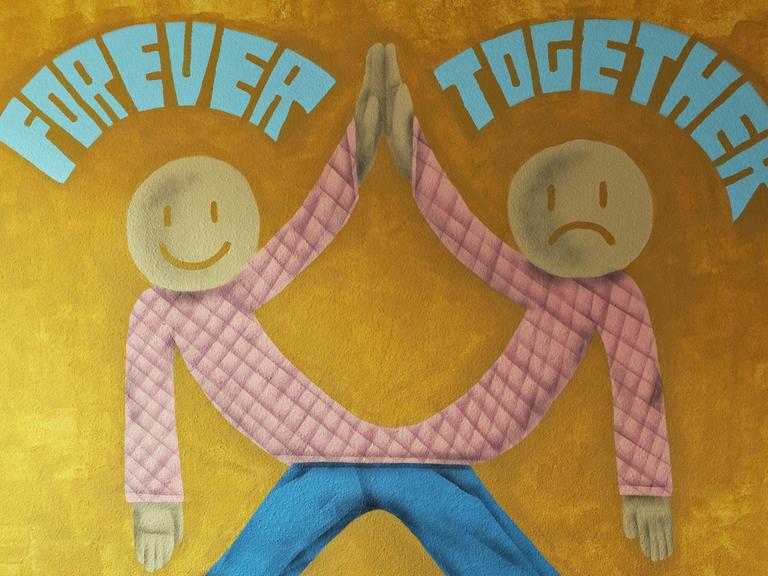

Abkühlung statt Erwärmung

Das soziale Klima ist frostig geworden: Statt Gemeinsinn bestimme diffuses Misstrauen das Zusammenleben, findet der Publizist Martin Ahrends. Welche Folgen diese Entwicklung hat, erklärt er am Beispiel des Unbehagens, zum Arzt zu gehen.

Eigentlich müsste ich mal zum Arzt gehen, aber ich schieb es auf und auf. Von einer zunehmenden Latrophobie hab ich gelesen, der Angst vorm Arztbesuch. Angst habe ich eigentlich nicht. Ich war nur lang nicht beim Arzt und seit meinem letzten Besuch ist etwas anders geworden. Gewachsen ist ein diffuses Unbehagen, mich Ärzten anzuvertrauen.

Von multiresistenten Keimen hab ich gelesen, die sich just dort ausbreiten, wo sie am allerwenigsten hin gehören. Doch wenn ich darüber nachdenke, ist es auch nicht mein Misstrauen in die Krankenhaushygiene, die mich vom Arztbesuch abhält.

Vertrauensverlust gegenüber Ärzten

Was mich abschreckt, ist die Befürchtung, der soziale Klimawandel sei zur Ärzteschaft durchgesickert. Ich hab von Ärzten gehört, die ihr Brot auch dann mit dem Gebrauch ihrer teuren Geräte verdienen, wenn deren Gebrauch unnötig ist, die ihr Brot mit Verschreibungen und Überweisungen verdienen, die ihnen mehr Vorteile bringen als den Patienten.

Ich stelle mir vor, so einem Medizinmann gegenüberzusitzen: Er sieht mich an, scheint mir zuzuhören, doch in seinen Hirnwindungen tanzen die Zahlen seiner Abrechnung gegenüber meiner Krankenkasse. Ich möchte mich so einem Onkel Doktor nicht anvertrauen. Aber woran erkenne ich den, der es gut mit mir meint?

Abkühlung kennzeichnet menschlichen Umgang

Ein schleichender Verlust an Gemeinsinn ist in den Medien beschrieben und beklagt worden. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auf: Wir, die wir dieses Land bewohnen, nehmen einander vor allem als Störfaktoren wahr. Auf der Straße, in der Supermarktschlage, in den Wartezimmern meiden wir Blicke, Worte, erst recht Berührungen, um nicht anzuecken oder missverstanden zu werden.

Das soziale Klima hat sich im Gegensatz zum Weltklima abgekühlt. In die Unkenntnis vom Leben der Anderen hat sich ein diffuses Misstrauen eingeschlichen. Wenn man ihnen nicht nahe kommt, können sie einen nicht belangen. Eine Nation lebt auf Sicherheitsabstand. Das zeigt sich am deutlichsten bei jenen Berufsgruppen, die auf Vertrauen angewiesen sind, darauf, dass wir einander prinzipiell wohl gesonnen sind, dass wir nicht grundsätzlich schlecht voneinander denken und einander nicht generell feindselig begegnen.

Es gibt Berufe, deren Ausübung ohne unser Vertrauen in ihr Berufsethos nicht möglich ist. Lehrer gehören dazu, Polizisten, Pastoren, Richter, Politiker. Und eben auch Ärzte. Ein genereller Vertrauensverlust lässt mich zögern, einen von ihnen aufzusuchen.

Eine Nation lebt im Sicherheitsabstand

Verunsichert bis in die elementaren Daseinsbereiche bin ich, wenn mir meine Landsleute nicht wohl wollen. Und in meiner diffusen, schwer zu begründenden Verunsicherung bin ich nicht allein: Als Verbraucher, Eltern, Kunden, Patienten, Anleger, Internetnutzer, Wähler sind wir auf Vertrauen angewiesen.

Dienst nach Vorschrift im Absicherungsmodus – das mag in manchen Berufen genügen, es genügt nicht, wenn ich meine Stimme einem Politiker, mein Kind einer Schule anvertraut habe oder einem Arzt gegenübersitze. Von einem Arzt erwarte ich sein Bestreben, mir uneigennützig Gutes zu tun. Danach erst soll er erwägen, wie er sich gegen eventuelle Folgen seiner Behandlung absichern kann, wie er auf seinen Stundensatz kommt.

Von unserer Arbeit leben müssen wir alle, aber es ist trostlos zu leben, so ohne einander.