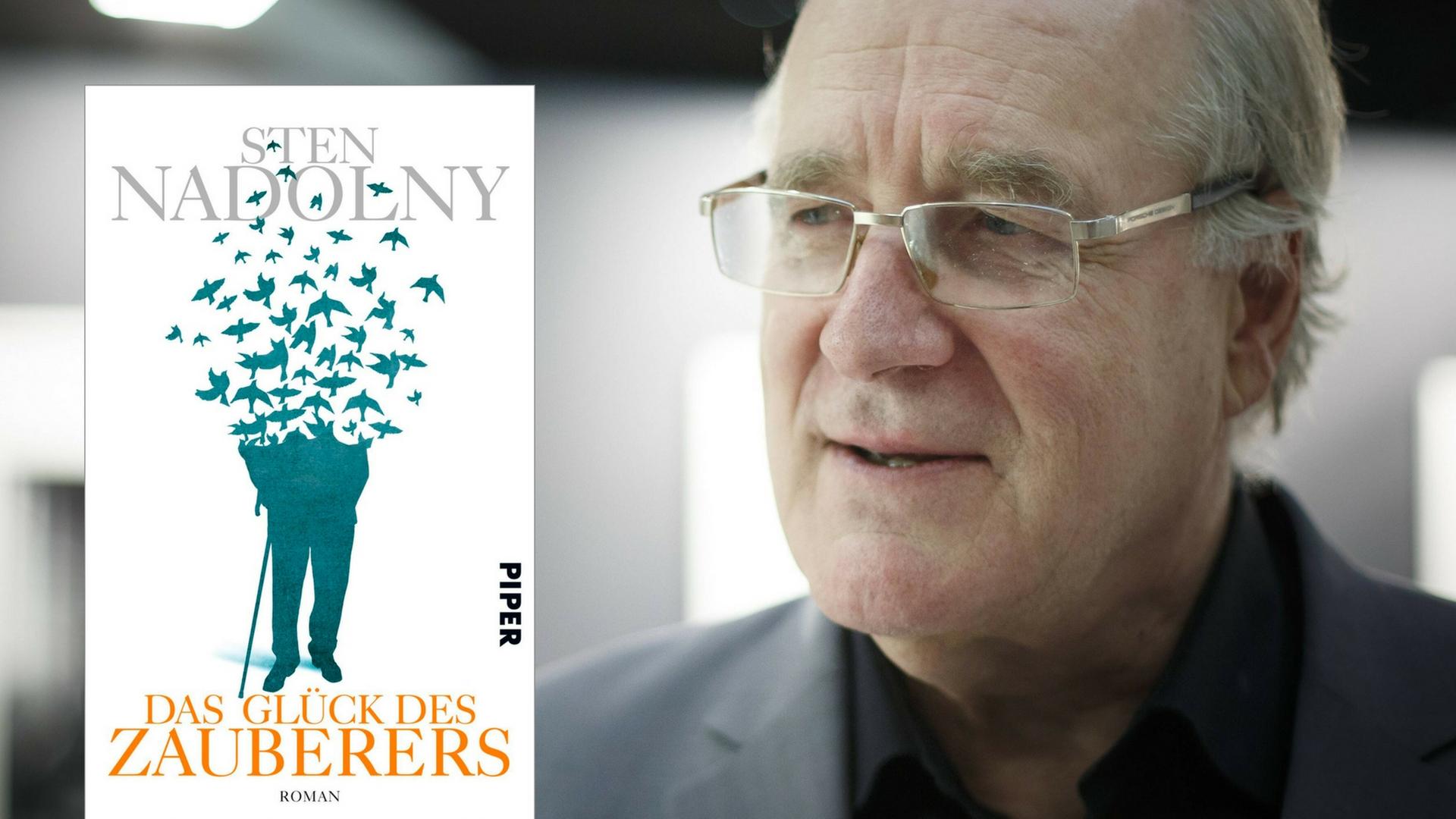

Sten Nadolny: Das Glück des Zauberers

Piper Verlag, München 2017

316 Seiten, 22 Euro

Bestseller-Autor bleibt zu brav und bieder

Sten Nadolny arbeitet in „Das Glück des Zauberers“ mit bewährten Tricks, die wir aus Bestsellern wie „Die Blechtrommel“, „Harry Potter“ und „Sofies Welt“ kennen. Leider wirkt sein Roman über den Zauberer Pahroc trotzdem seltsam blass und leblos.

Sten Nadolnys Roman „Das Glück des Zauberers“ verspricht nicht nur die „Lebensgeschichte eines Meisterzauberers“ sondern gleich auch das ganze 20. Jahrhundert zu umfassen. Und so arbeitet er die Geschichte dann auch getreulich ab – vom Ersten Weltkrieg bis zu den Terrorattacken und dem Dieselskandal der Gegenwart. Pahroc heißt der Held, der von einem Indianer abstammt und wie alle Zauberer keinen Vornamen hat.

Von 2012 bis 2017, als er im stolzen Alter von 111 Jahren stirbt, schreibt er zwölf lange Briefe an seine Enkelin Mathilda, bei der er sich berechtigte Hoffnungen macht, dass auch aus ihre eine Zaubererin werden könnte. Lesen darf sie die Botschaften aber erst 2031, wenn sie 18 geworden sein wird. Dann soll sie auch entscheiden, ob die Briefe veröffentlicht werden. So ist die Existenz des Buches im Jahr 2017 ein Rätsel, das erst ganz am Ende aufgeklärt wird. Die Leser geraten dadurch in eine Zeitschleife und in die Rolle von Voyeuren, die das, was sie in Händen halten, gar nicht kennen dürften.

Das ist ein geschickter Schachzug des Erzählers Nadolny, der sich seit seinem großen Erfolg mit der „Entdeckung der Langsamkeit“ mit den Zaubertricks der Bestsellerei ganz gut auskennt.

Eine gute Basis dafür sind ganz normale Helden wie du und ich, die aber eine übersinnliche Fähigkeit besitzen. Das funktionierte von Oskar Matzerath in der „Blechtrommel“ über Grenouille in Süßkinds „Parfüm“ bis zu „Harry Potter“. Auch das Briefeschreiben an ein Kind als Erzählweise ist ein bewährtes Erfolgsrezept, weil auf diese Weise das Schreiben und das Lesen immer gleich miterzählt werden und der Tonfall schlicht und kindgerecht bleiben darf. Jostein Gaarder hat dieses Verfahren in „Sofies Welt“ mustergültig vorgeführt.

Kein zauberhaftes Buch

„Das Glück des Zauberers“ hätte also alle Ingredienzien für einen Bestseller. Und doch ist kein zauberhaftes oder zumindest fesselndes Buch daraus geworden. Das liegt daran, dass die Grundidee, die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus magischer, surrealer Perspektive anders zu erzählen, nicht funktioniert. Was Pahroc über Verdun, Stalingrad, Mauerbau und Irakkrieg zu berichten weiß, ist banal, altbekannt und oberflächlich. Es dient lediglich dazu, dass Nadolny seine durchaus charmanten Einfälle in Sachen Zaubertricks in historischer Kulisse ausstellen kann.

Die Kunst, sich unsichtbar zu machen und durch Mauern zu gehen hilft dabei, sich in der Zeit des Nationalsozialismus zu verbergen. Die Fähigkeit, Geld herbeizuzaubern, ist im westdeutschen Wirtschaftswunder ein probates Überlebensmittel. Und die Kraft, den Körper in Stahl zu verwandeln oder ihn so leicht zu machen, dass er fliegen kann, hilft dabei, auch den Kessel von Stalingrad zu überleben.

Allerdings haben Zauberer nicht die Kraft, den Verlauf der Geschichte zu ändern. Sie können allenfalls lindernd eingreifen, zur Flucht verhelfen, vor dem Ertrinken retten und so weiter. Zauberer sind, Nadolny zu Folge, keine finsteren Mächte, sondern ganz normale Spießbürger, eher gut als böse, und falls doch einmal einer für böse gehalten wird, entpuppt sich das als Irrtum oder als Folge kindlicher Kränkungen. Der Roman bezahlt diese Bravheit mit einem seltsamen Schwund an Leidenschaft und Sinnlichkeit.

Zu bieder und behäbig

Für ein Jugendbuch fehlt es ihm an Action und Spannung. Die reflexiven Passagen über das Glück, die Schönheit oder die Liebe sind zu bieder und behäbig, um auch nur ansatzweise überraschen zu können. Wenn Nazis zu „Armhochreißern“ und Hitler zum „Mann mit dem rechteckigen Nasenbart“ wird, befindet man sich eher im Kasperletheater, nur dass es nicht so witzig ist. Und wenn Nadolny seinen Helden durch die Wände der Gaskammern von Auschwitz blicken und ihn anschließend vor Entsetzen vom Himmel und aus der Zeit fallen lässt, dann bleibt es auch da bei der bloßen Benennung des Schreckens, der keinen Schrecken und schon gar keine Erkenntnis auszulösen vermag.

So wirkt dieser Roman trotz vieler schöner kleiner Einfälle entlang des schmalen Grats zwischen nüchterner Realität und Verzauberungsfähigkeit – wie etwa in der Liebe – seltsam blass und leblos. Die Onkeligkeit des briefeschreibenden Erzählers trägt ihren Teil dazu bei. Die Kunst mit bloßem Erzählen zu verzaubern, ist halt doch wohl die schwerste von allen.