Streit um die Rückgabe enteigneter Kunstwerke

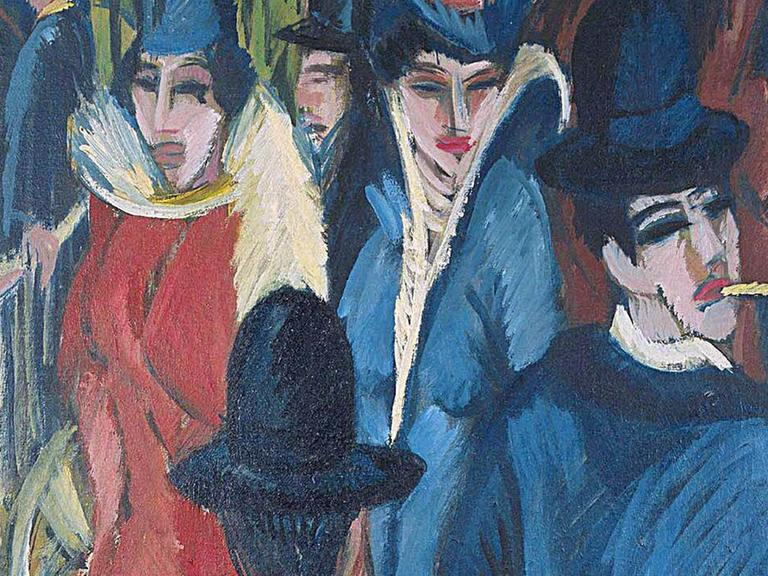

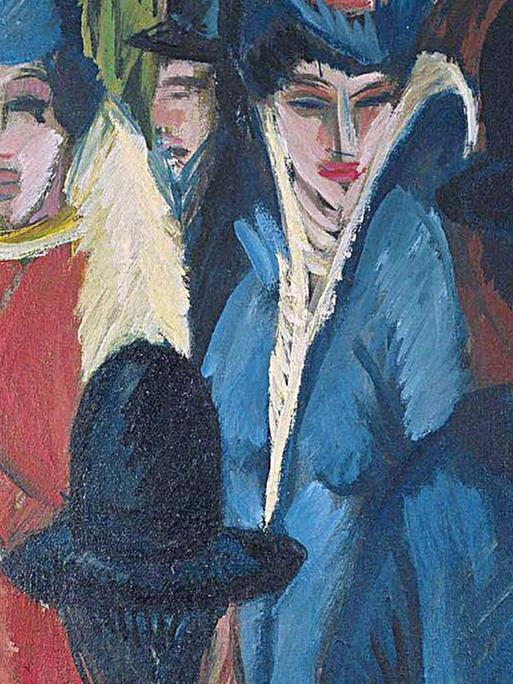

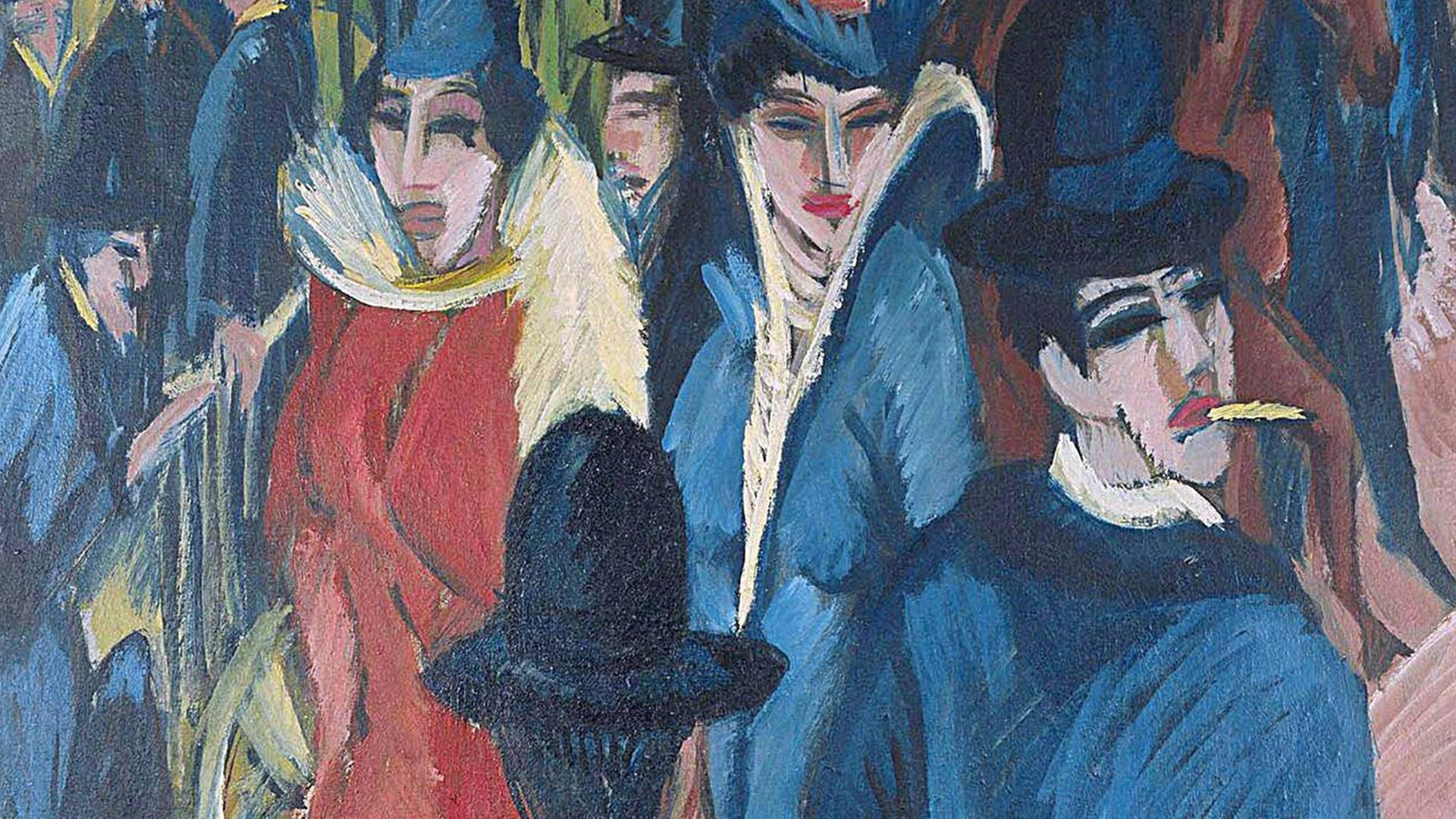

Heute abend wird in New York das Gemälde "Berliner Straßenszene" von Ernst-Ludwig Kirchner versteigert. Bis vor kurzem war dieses Bild das Herzstück des Berliner Brücke-Museums. Doch der Berliner Senat hat das Gemälde restituiert, also an die Erben der früheren jüdischen Eigentümer zurückgegeben. Gegen diese Praxis wird jetzt Kritik laut - mit zunehmend antisemitischen Untertönen.

Die Gegner der Rückgabe des Gemäldes "Berliner Straßenszene" von Ernst Ludwig Kirchner an die Erben des Erfurter Schuhfabrikanten und Sammlers Alfred Hess, sie wissen eine gewachsene Öffentlichkeit der Verständnislosen hinter sich, die inzwischen weit über Berlins Grenzen hinausreicht. Und ihre Fragen an die Protagonisten der Rückgabe lauten: Wurden wirklich alle historischen Argumente geprüft und zweifelsfrei belegt werden, dass die Erfurter Besitzerfamilie tatsächlich von den Nationalsozialisten enteignet wurde? Warum wurde ein eigens von Senator Flierl angefordertes Gutachten des Kunsthistorikers Andreas Hüneke, das den Wunsch der Erben nach Rückgabe nicht unterstützt, nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen? Warum wurden zahlreiche andere Experten, etwa von der Forschungsstelle "Entartete Kunst" an der Hamburger Universität, nicht angehört, die Licht ins Dunkel der Provenienz des Gemäldes hätten bringen können?

Der ehemalige Senator hat immer wieder beteuert, es habe keine andere Möglichkeit gegeben, als das Bild an die Erben zurückzugeben. Die Kritiker dagegen glauben, der Konkurs der Familie Hess sei rein wirtschaftlicher Natur gewesen und bereits 1932, vor der Machtergreifung der Nazis erfolgt, so dass die Erben keine Ansprüche auf die Reste der Kunstsammlung von Alfred Hess hätten. Inzwischen sollen Dokumente das Gegenteil belegen, in diesem Fall wäre die Restitution des Gemäldes rechtlich zwingend.

Doch Flierls Kritiker fragen, warum dieser sich dann nicht trotzdem für den Verbleib des Gemäldes in Deutschland eingesetzt hat. Die Erben hätten dies der Stadt Berlin schließlich angeboten.

Die Rückgabe-Befürworter sehen inzwischen bei den Rückgabe-Gegnern eine konservative, latent antisemitische Phalanx am Werk, die, so der Kunstkritiker der Wochenzeitung "Die Zeit", Hanno Rauterberg, das Rad der Geschichte zurückdrehen und die jüdischen Erben in die Täterrolle drängen wolle. Deutsche Einwände gegen die Rückgabe früheren jüdischen Eigentums verböten sich dagegen auch mehr als siebzig Jahre nach den nationalsozialistischen Enteignungen jüdischen Eigentums von selbst.

Der ehemalige Senator hat immer wieder beteuert, es habe keine andere Möglichkeit gegeben, als das Bild an die Erben zurückzugeben. Die Kritiker dagegen glauben, der Konkurs der Familie Hess sei rein wirtschaftlicher Natur gewesen und bereits 1932, vor der Machtergreifung der Nazis erfolgt, so dass die Erben keine Ansprüche auf die Reste der Kunstsammlung von Alfred Hess hätten. Inzwischen sollen Dokumente das Gegenteil belegen, in diesem Fall wäre die Restitution des Gemäldes rechtlich zwingend.

Doch Flierls Kritiker fragen, warum dieser sich dann nicht trotzdem für den Verbleib des Gemäldes in Deutschland eingesetzt hat. Die Erben hätten dies der Stadt Berlin schließlich angeboten.

Die Rückgabe-Befürworter sehen inzwischen bei den Rückgabe-Gegnern eine konservative, latent antisemitische Phalanx am Werk, die, so der Kunstkritiker der Wochenzeitung "Die Zeit", Hanno Rauterberg, das Rad der Geschichte zurückdrehen und die jüdischen Erben in die Täterrolle drängen wolle. Deutsche Einwände gegen die Rückgabe früheren jüdischen Eigentums verböten sich dagegen auch mehr als siebzig Jahre nach den nationalsozialistischen Enteignungen jüdischen Eigentums von selbst.