"Trumps Thema ist der Rassismus"

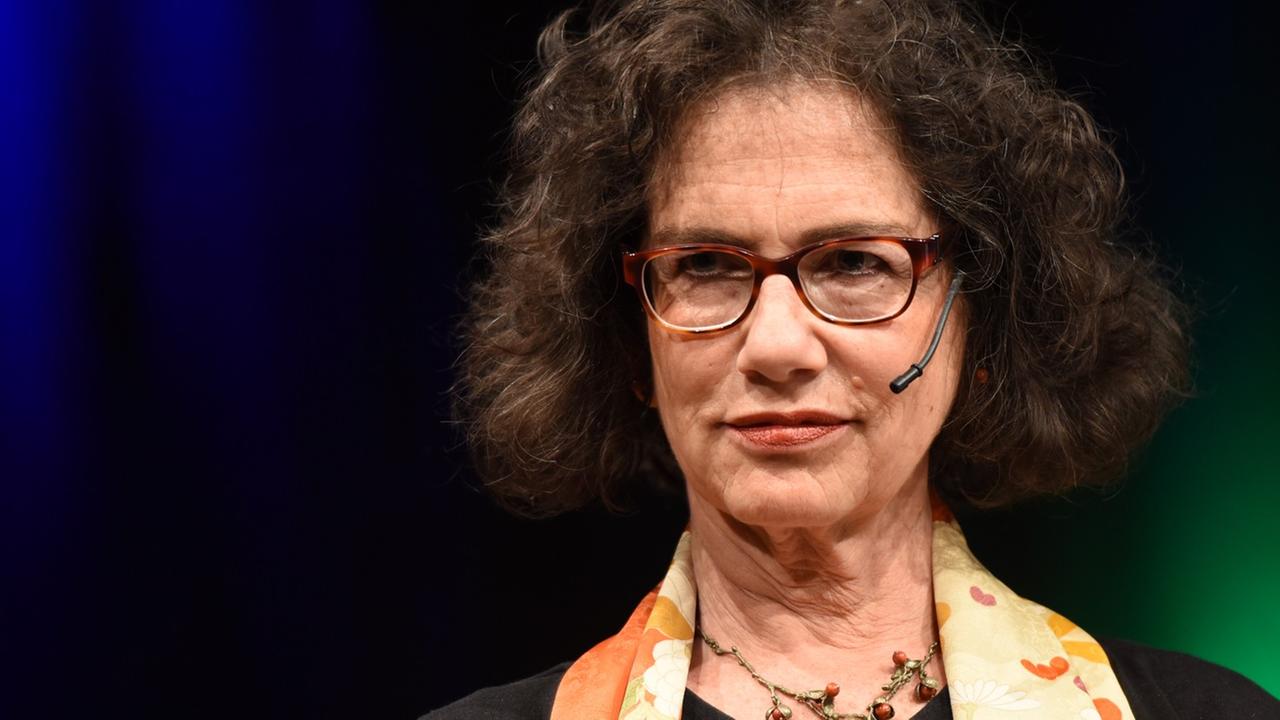

Als Donald Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaft der USA ankündigte, hielten viele das für die Schnapsidee eines egozentrischen Milliardärs, der alles andere in seinem Leben schon ausprobiert hat. Trump sei der "Anti-Obama", sagt die Philosophin Susan Neiman.

Deutschlandradio Kultur: In den USA geht nach Abschluss der Vorwahlen das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus jetzt so richtig los. Demnächst wollen die Demokraten und die Republikaner auf Parteitagen ihre Präsidentschaftskandidaten offiziell nominieren. Deutschlandradio Kultur beleuchtet in der kommenden Woche den Präsidentschaftswahlkampf und die Lage der amerikanischen Nation aus vielerlei Blickwinkeln. Und im Tacheles fangen wir heute damit schon mal an, und zwar gemeinsam mit Professorin Susan Neiman, US-amerikanische Philosophin, Harvard-Absolventin und seit 16 Jahren Direktorin des Einstein Forums in Potsdam.

Guten Tag, Frau Neiman.

Susan Neiman: Guten Tag.

Deutschlandradio Kultur: Können Sie sich vorstellen, dass der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Donald Trump heißen wird?

Susan Neiman: Das kann sich eigentlich kein denkender Amerikaner vorstellen. Das Ganze war nicht einmal von ihm selber ernst genommen. Heute gibt es einen Bericht der "New York Times", in dem sogar spekuliert wird, dass er gewinnen und dann aufgeben würde. Also, der Mann ist in keiner Weise fähig, auch Bürgermeister einer Kleinstadt zu werden. Es interessiert ihn auch nicht.

Dennoch müssen wir aufpassen, wie man bei dem Brexit gerade gesehen hatte, dass genug vernünftige Leute zu den Wahlen gehen.

Deutschlandradio Kultur: Es konnte sich ja bei den Vorwahlen schon niemand vorstellen, dass er die überhaupt überstehen würde. Trotzdem müssen wir jetzt ernsthaft zumindest nachdenken über diese Option "Trump for President". – Hätten Sie das für möglich gehalten vor einem Jahr?

Susan Neiman: Nein. Niemand hat das für möglich gehalten, also auch Leute, die nie irren. Es gibt so einen Meinungsforscher mit dem Ruf von Allensbach. Der hatte immer Recht gehabt. Auch er musste erklären, warum er schief gelegen ist.

"Trump hat wahnsinnig viel freien Zugang zu den Medien"

Also, es gibt zwei Gründe. Beide sind wichtig. Trump hat wahnsinnig viel freien Zugang zu den Medien, weil er immer Spektakel provoziert. Man hat es immer wieder angeschaut, auch die Leute, die ihn eklig finden, weil das so unglaublich war. Und alle Medienkonzerne, und das ist das, was passiert, wenn man praktisch nur kommerzielle Medien hat, haben gesagt: Ja, unsere Ratings gehen immer hoch, wenn wir eine Geschichte über Trump machen. Alle haben das gesagt. Das ging von rechts nach links. Es gibt eine Reihe von guten Fernsehjournalisten mit einer Art von satirischer Beschreibung der Nachrichten. Alle haben gesagt, wir haben keine Arbeit. Trump macht das selber.

Der wahrscheinliche US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump.© dpa-Bildfunk / AP / David J. Phillip

Deutschlandradio Kultur: Der ist die beste Realsatire.

Susan Neiman: Genau. Also, die Medienkonzerne haben wahnsinnig viel freie Publizität gegeben, weil alle dieses Desaster angestarrt haben. Und jetzt wird sehr viel Kritik innerhalb der Medien betrieben, aber noch ein Grund, glücklich zu sein, dass in Deutschland nicht alle Medien Privatkonzerne sind, die auf Ratings und Gewinn angewiesen sind.

Aber der zweite Grund: Trump ist der Anti-Obama. Es wird oft vergessen, dass seine allererste politische Tat diese sogenannte Birther-Bewegung war. Er versucht zu beweisen, dass Obama nicht Amerikaner geworden ist und deshalb nicht Präsident sein darf.

Deutschlandradio Kultur: Also, dass er auch kein gebürtiger Amerikaner ist.

Susan Neiman: Genau. Trump hat das hoch gekocht. Trump hat kein Programm. Es interessiert ihn wirklich nicht. Es gibt Stimmen aus seiner Kampagne, die meinten: Das war alles nur Publicity, um seine Marke in die Höhe zu treiben. Er hat überhaupt keine Idee. Der liest nix. Der hat auch selber gesagt, man fragte ihn, wer sind seine außenpolitischen Berater: Na ja, ich.

Und er hat nur eine einzige, wenn man das als Idee nennen möchte, das ist dieses Anti-Obama-Sagen, also das nicht Überlegte, das nicht Intellektuelle und vor allem der weiße Mann, der Angst davor hat, dass sein Land von Nichtweißen übernommen wird. Und damit bekommt er Stimmen von allen, die diese Angst und Hass davor haben, dass – ich glaube, die Prognose ist bis 2030 Weiße in der Minderheit sein werden.

Aufgehetzte Atmosphäre im Wahlkampf

Deutschlandradio Kultur: Und dieses Thema der Hautfarbe hat in den letzten Tagen eine furchtbare Relevanz wieder bekommen durch die Tötung von Afroamerikanern durch Polizisten und danach durch die tödlichen Schüsse auf Polizisten in Dallas. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und dieser aufgehetzten Atmosphäre im Wahlkampf, wo Sie ja sagen, dass die Rassenfrage immer im Hintergrund zumindest mitschwingt?

Susan Neiman: Auf jeden Fall. Seit zwei Jahren gibt es diese Bewegung "Black lives matter".

Deutschlandradio Kultur: "Schwarzes Leben zählt auch."

Susan Neiman: Genau. Nun hat man keine Statistik geführt, wie viele schwarze Männer von weißen Polizisten im ganzen Land ermordet wurden. Also kann man nicht unbedingt wissen, ob wir das jetzt erst merken und es wird jetzt als politisches Problem gesehen, oder ob die Zahl der jungen schwarzen Männer tatsächlich gestiegen ist, die von Polizisten umgebracht wurden.

Das war aber sonnenklar vor einem Jahr, als dieser weiße Rassist neun Kirchgänger umgebracht hatte. Und es war sonnenklar, wie Obama da die Rede gehalten hat. Er wusste, es hat eigentlich auf ihn gezielt, aber nicht erreicht. Also, es gibt auf jeden Fall einen backlash im Land, seitdem Obama Präsident ist – hauptsächlich im Süden, muss man sagen, aber auch in anderen Orten –, dass gerade dieses Musterbeispiel einer schwarzen Familie im Weißen Haus, dass das Angst macht.

Ich habe neulich einen Monat im Süden verbracht, Feldforschung für ein Buch, woran ich jetzt gerade arbeite. Da hatte ich Gelegenheit, Menschen zu fragen. Normalerweise lerne ich keine republikanischen Wähler kennen, das ist nicht mein Bekanntenkreis. Aber ich hatte da Gelegenheit. Warum dieser Hass auf Obama? Was hat er getan? – Mir haben die Weißen nur gesagt, also, die haben versucht zu sagen, ich mag seine Politik nicht, aber sie konnten es nicht an irgendwas festmachen. Einer sagte mir: Ja, der ist nicht wirklich amerikanisch. Der ist nicht wirklich einer von uns.

Und zwei schwarze Menschen haben mir etwas gesagt, was ich sehr einleuchtend fand: Die haben Angst vor Rache. Die wissen schon, dass das, was sie gemacht haben seit ein paar hundert Jahren, schon ein Verbrechen gewesen ist, das nicht mit der Sklaverei aufgehört hat. Und die haben das Gefühl, wenn schwarze Menschen an die Macht kommen, wird das gerächt.

Und das haben wir jetzt gerade in Dallas gesehen. Das ist das, was so fürchterlich ist.

Ein Polizeiauto ist mit Blumen bedeckt nach den Morden an fünf Polizisten am 8.7.2016 in der US-Stadt Dallas.© DPA / EPA / ERIK S. LESSER

Deutschlandradio Kultur: Dabei hat Obama ja zumindest zu Anfang seiner Präsidentschaft seine Herkunft überhaupt nicht groß herausgestellt. Er hat versucht, irgendwie farblos zu erscheinen. Und erst als die großen Fälle von Polizeiübergriffen auf Schwarze die Nation berührt haben, sprach er dann auch als schwarzer Präsident. Aber auch das war schon zu viel.

Susan Neiman: Farblos kann man nicht sagen. Der Mann war nie farblos. Der hat sehr wohl über sein Leben wunderbar geschrieben. Ich meine, seine Mutter war weiß und er ist hauptsächlich von seiner Mutter und seinen weißen Großeltern großgezogen worden. Also, der war immer gemischt. Aber er hat schon bei der ersten Wahlkampagne gesagt: Wenn ich ein Taxi in New York kriegen will, da denkt sich kein Taxifahrer, ach, da ist ein gemischter Rassenmensch. Da denkt man schon, da ist ein Schwarzer. – Also, das stimmt nicht.

Und außerdem war es ganz wichtig, dass seine Frau völlig schwarz war, aus dieser klassischen schwarzen Familie: Die Eltern haben hart gearbeitet, damit die Kinder dann zu guten Unis kommen konnten. Nee, das war klar.

Aber er musste, er sagte das schon, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht von den Schwarzen von Amerika.

Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Das klingt trivial, aber es war für uns alles wichtig.Er hat Paul McCartney ins Weiße Haus mal eingeladen. Er hat es ausgenutzt, dass es verschiedenste Kulturschaffende und mehr Schwarze als je zuvor, aber Kulturschaffende aller Art mit beim Konzert im Weißen Haus gegeben hat. Und es gibt ein Video, wo Paul McCartney sagt: Ja, es gibt ein Lied, was ich wirklich im Weißen Haus spielen möchte. Und ich hoffe, der Präsident verzeiht es mir. Und dann fing er an "Michelle" zu spielen. Da sieht man, wie sehr Obama und seine Frau einander anlächeln und den Kindern erzählen. Und da ging es durch alle amerikanischen Köpfe. Wir kennen das, wer alt genug ist, kennt das Lied und denkt an jemanden, ich weiß nicht, wie Carla Sarkozy oder so aussieht. Man hat nicht an diese schöne schwarze Frau gedacht.

Das ist tatsächlich ein großer Schnitt für alle. Insofern war allen bewusst, da ist jetzt eine schwarze Familie im Weißen Haus und die machen es toll. Er hat sich natürlich zurückgehalten in der ersten Amtsperiode. Das war klug. Das war nötig, um die zweite Amtsperiode zu gewinnen. Natürlich kam der backlash auch, glaube ich, in der zweiten Amtsperiode noch viel stärker hervor, also, vor allem diese absolute Ablehnung vom Kongress, ein beispielloser Versuch, ihn zum Nichthandeln zu bringen.

Ja, in den letzten dreieinhalb Jahren ist er offener geworden. Und der ist wirklich ein Universalist, wofür einige Schwarze ihn erstmal kritisiert haben. Jetzt gibt es kaum einen, der was tut. Sie lieben ihn. Sie werden ihn so vermissen. Aber dass Obama erstens als ein hoch intelligenter Mensch, als ein Vernunftmensch und als ein Universalist, der den Universalismus in seiner eigenen Person spürt, dass er keine Rache nimmt, ist klar.

Ich habe eher bewundert, muss ich sagen, die Gutmütigkeit, die Geduld von vielen Schwarzen – vor allem im Süden - angesichts der Vorurteile und der Unterdrückung, die immer noch präsent ist und die man in diesen Serien von Mord sehen konnte.

Deutschlandradio Kultur: Kommen wir noch mal auf Trump zurück. Er spielt ja nicht so sehr das Thema Rassismus. Sein Hauptfeindbild sind ja die Muslime. Gerade auch nach dem Massaker von Orlando mit 49 Toten hat er sich völlig im Ton vergriffen und hat triumphiert nach dem Motto: Ich habe es euch ja gleich gesagt – statt Mitgefühl zu zeigen. Trotzdem ist er erfolgreich.

Sender, die nur Hunde hören können

Susan Neiman: Nein, Entschuldigung, da muss ich Sie korrigieren. Sein Thema ist der Rassismus. Das heißt auf Englisch dog whistles. Also, das heißt, diese Sender, die nur Hunde hören können. Und die Hunde wissen, was gesagt wird, aber man sagt es nicht öffentlich.

Kein Mensch in Amerika kann laut sagen, ich hasse alle Schwarzen. Er sagt erstens Mexikaner. Er fing mit Mexikanern an. Es war nicht mit Muslimen. Er wollte die Mexikaner raushalten, weil sie alle kriminell sind. Und dann kamen die Muslime. Ich meine, was da los ist, natürlich haben wir alle Angst vor muslimischem Terrorismus und Fundamentalismus. Aber was da spielt, ist reiner Rassismus. Und die Untertöne hören die weißen Menschen, die Obama hassen. Da muss ich leider ganz klar sagen, das ist Rassismus. Trump hat keine andere Charta. Da sage ich nichts besonders Neues. Das würde jeder amerikanische Kommentator sagen. Das sind die Hilfeschreie oder die Ressentiments von den Weißen, die Angst haben, ihr Land wird nicht mehr ihnen gehören.

Deutschlandradio Kultur: Frau Neiman, es gibt ja auch noch die Demokraten in den USA...

Susan Neiman: Gott sei Dank.

Deutschlandradio Kultur: ... mit ihrer voraussichtlichen Präsidentenkandidatin Hillary Clinton. Die liegt in den Umfragen derzeit einige Prozentpunkte vor Trump. Sie hat einen ganz anderen Wahlkampfstil als Trump. Sie appelliert eher an die Vernunft, an das Gemeinschaftsgefühl der Menschen. Ihnen als Philosophin und Anhängerin von Immanuel Kant müsste das ja eigentlich zusagen, aber Ihr Herz schlägt, glaube ich, mehr für Bernie Sanders, für den innerparteilichen Konkurrenten von Frau Clinton. – Warum? Was ist an ihm besser?

Susan Neiman: Ich bin bei Weitem nicht allein mit der Meinung, dass Hillary Clinton keine Vertrauensfigur ist, dass sie extrem inauthentisch ist, dass sie nach dem Winde redet, dass sie mal Republikanerin gewesen ist, dass sie sehr neokonservative, etwas zu militärfreundliche Positionen eingenommen hat. Ich habe sie wirklich wahrgenommen, als sie für den Irakkrieg gestimmt hatte, und dann Jahre später, als sie Präsidentin werden wollte, gesagt hat: Hätte ich gewusst damals, was ich jetzt weiß, hätte ich nicht dafür gestimmt. Und ich musste mir überlegen. Sie sagten ich bin Philosophin. Das ist richtig. Mir werden nie geheime Papiere anvertraut und ich könnte hier sitzen und sagen, die lügen. Da gibt es keine Massenvernichtungswaffen. Und wenn sie da eingreifen, wird es nur mehr Terror geben. Und leider, ich wünschte, ich hätte Unrecht in dem Fall. – Nun gut.

Sanders erstmal steht deutlich links, obwohl man sagen muss: In Deutschland wäre er nicht mal ein linker Sozialdemokrat. Wenn man die Programme vergleicht, die man in den USA als utopisch abtut, sind sie weit unter dem, was wir in Deutschland als selbstverständlich nehmen. Zwölf Wochen Elternurlaub, stellen Sie sich das vor, das wird als utopisch gesehen.

Deutschlandradio Kultur: Es war ja schon Kommunismus, als Obama die verpflichtende Krankenversicherung eingeführt hat.

Die jungen Menschen haben Neoliberalismus durchschaut

Susan Neiman: Genau. Hillary hat versucht, Sanders als utopisch und kindisch zu bezeichnen. Interessant war wirklich, wie Millionen von jungen Leuten wirklich begeistert für Sanders gewesen sind. Ich glaube, da passiert etwas international, dass die jungen Menschen den Neoliberalismus durchschaut haben, dass sie wirklich sehen, dass es nicht stimmt, dass wir in einer irrsinnig ungleichen Welt leben.

Deutschlandradio Kultur: Spielt dabei auch eine Rolle die Nähe von Hillary Clinton zur Hochfinanz, zur Wall Street? Ist sie dadurch kompromittiert?

Susan Neiman: Ja, das meine ich, genau. Absolut, absolut. Das meine ich. Und dass die jungen Menschen glauben, das weiß ich von den eigenen Kindern, er sagt einfach die Wahrheit. Die Politik, vor allem in den USA, ist so eng an Wall Street gekoppelt, dass der Mittelstand einfach immer nach hinten gerückt ist.

Nun wird er nicht gewinnen. Aus zwei Gründen hat er bis jetzt nicht seine Kampagne aufgegeben. Erster Grund: Er wollte möglichst viel Einfluss auf den Plattformen haben. Wie wichtig das ist, weiß man nicht.

Deutschlandradio Kultur: Also auf das Wahlprogramm.

Susan Neiman: ... auf das Parteiprogramm wollte er haben. Und der hat da ziemlich viel geschafft, muss man sagen. Er hat den stärksten Umweltaktivisten da mit rein getan. Er hat Cornel West, einen afroamerikanischen Philosophen, der sehr stark für "Black lives matter" ist, hat er in diese Democratic National Committee mitgebracht, was ziemlich, sehr überraschend ist. Und er hat auch jemanden mit eingebracht, der für eine vernünftige Lösung des Israel-Palästinenser-Dilemma ist, wo Hillary einfach zum Recht von Netanjahu steht.

Der zweite Grund, warum er es noch nicht aufgegeben hat, ist, dass wir alle wirklich nicht wussten, ob sie vom FBI angezeigt wird. Das ist jetzt raus. Allerdings hat der Bericht ihr schon geschadet. Ich muss sagen, sie ist eine schlechte Kandidatin. Wenn jemand anderes als Donald Trump ihr gegenüber stünde, könnte man sich Sorgen machen. Aber alle Umfragen, absolut alle, zeigen, dass sie gewinnt. Und man muss einfach nur die Millionen von Menschen, die für Sanders gestimmt haben, dazu bringen, wählen zu gehen. Wenn das passiert, müssen wir keine Sorgen haben. Ich glaube nicht, dass sie eine großartige Präsidentin sein wird. Aber wer ist das schon?

Deutschlandradio Kultur: Frau Neiman, hier in Europa haben wir uns lange ein bisschen mokiert über die Gestalt von Donald Trump und dass er mit seiner seltsamen Show so viel Zulauf in den USA hat. Aber jetzt machen wir uns doch selber Gedanken über unser eigenes Verhältnis zu Populismus seit der Brexit-Entscheidung der Briten. Das hat uns gezeigt, wie groß populistische Propaganda auch hier in Europa verfangen kann. Sehen Sie da Parallelen? Haben solche zweifelhaften Volkstribune wie Donald Trump und vielleicht Boris Johnson in Großbritannien zurzeit eine besondere Konjunktur?

Susan Neiman: Natürlich gibt es Parallelen. Natürlich muss man aufpassen. Ich glaube allerdings nicht, dass so was in Deutschland passieren könnte. Ich glaube, dass wir erstens viel bessere Medien haben, unvorstellbar viel besser. Und das ist schon sehr wichtig. Murdoch, soweit ich weiß, spielt in diesem Land nirgendwo eine Rolle.

Deutschlandradio Kultur: Nein, und auch nicht für unser Programm.

"Ich war schockiert über den Brexit"

Susan Neiman: Ja, ja, aber ich meine, es ist sehr wichtig, dass es eine Fülle von Zeitschriften, Zeitungen, Radio, auch Fernsehen gibt, die nicht auf dieses kommerzielle Skandal-Niedrigniveau gerichtet sind. Ich meine, selbst die "Bild"-Zeitung war besser als das, was man in den britischen Zeitungen gesehen hat. Also, wehret den Anfängen. Ich sehe so was nicht in Deutschland. Allerdings war ich schockiert wie alle über den Brexit.

Was ist dort passiert? Also, es gibt schon eine Kluft zwischen Stadt und Land oder Stadt und mittleren Städten, wo man wirklich aufpassen muss, dass wir nicht nur alle mit unseresgleichen sprechen. Das ist schon wichtig.

Ich glaube aber, es gibt etwas Tieferes. Und ich gehe zurück zur Frage des Neoliberalismus. Die meisten Leute, die für den Brexit gestimmt haben, und man sah es Gove und Johnson an, die haben auch nicht wirklich dran geglaubt, deshalb sind sie auch weg, weil sie mit den Folgen nichts zu tun haben wollen, die meisten Leute haben das als eine Art von Protest gegen die da oben, gegen die Elite gesehen, weil sie gemerkt haben, sie haben nichts gewonnen von dieser Reisefreiheit. Also, deren Kinder haben nicht unbedingt da und dort beim Erasmus-Programm studiert oder zwei Jahre im Ausland gearbeitet oder was.

Und wenn wir diese fundamentale Ungleichheit in der Gesellschaft nicht bekämpfen, sollten wir uns nicht wundern, wenn der Populismus viele Stimmen findet. Ich meine, ich finde es auch so traurig, weil ich als Wahleuropäerin das Europaprojekt wirklich idealistisch sehe. Ich sehe immer, was es sein könnte. Es wird aber immer sehr bürokratisch dafür geworben, wenn überhaupt: Was bringt mir die EU selber, persönlich?

Ich habe öfter gesprochen in verschiedenen Ländern, wie man Europa richtig darstellen könnte, was für eine Leistung es tatsächlich ist. Und ich meine nicht nur, dass es Frieden gibt, sondern dass man auf unterschiedlichem Niveau, aber im Grunde genommen eine Art von sozialdemokratischen Voraussetzungen hat, die man weder in den USA, noch in China, noch in Russland hat, dass man ein gewisses soziales Denken hat, jedenfalls was die Menschen im eigenen Land betrifft. Das ist wirklich eine Errungenschaft.

Deutschlandradio Kultur: Den eigenen Mitbürger oder Landsmann.

Susan Neiman: Ja, ja. Und es gibt sehr viel, was man idealistisch darstellen könnte. Da sind aber die meisten Verfechter von Europa nicht in der Lage dazu. Ich bin eingeladen worden von der SPÖ, vor der letzten Europawahl vor zwei Jahren dort zu sprechen, weil ich öfter hier bei der SPD gesprochen habe, auch in Holland. Da waren einige Genossen, die so wirklich in die Fabriken gingen. Ich sagte: Ja, wie machst du das? Was erzählst du dann jemandem, warum er zur Europawahl gehen sollte? Er sagte, ja, ich gehe zum Beispiel zum Elektriker und ich sage, ja, es ist aber eigentlich ganz gut, dass wir einheitliche Stecker haben. – Damit willst du jemanden an einem Sonntag aus dem Bett locken, um irgendwie wählen zu gehen zur Europawahl?

Ich meine, man muss schon mit anderen Zielen die Menschen anfeuern. Das hat man nicht gemacht in Europa und ganz sicher nicht gemacht in Großbritannien, ganz im Gegenteil. Es ging nur um Angst. Und die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, haben gesagt, Angst haben wir schon. Wir steigen schon ab. Es kann nur besser werden.

Deutschlandradio Kultur: Sie haben neulich mal in einem Zeitungsinterview gesagt, von Europa hinge die Zukunft unseres Planeten ab, weil Europa das Erbe der Aufklärung bewahren und damit ein Vorbild für den Rest der Welt sein müsse. – Im jetzigen Zustand sieht Europa nicht so vorbildlich aus.

Susan Neiman: Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, in welchem Interview das gewesen ist.

Deutschlandradio Kultur: "Frankfurter Rundschau".

Gleiche Rechte auf Freiheit, Glück, Hoffnung

Susan Neiman: Okay. Ich habe den Idealfall gesehen. Europa steht für mich, auch als Hauptstadt der Aufklärung, erstmal für die Verteidigung der Menschenrechte. Ich glaube daran, dass – jedenfalls theoretisch – jeder Mensch als Mensch gleiche Rechte auf Freiheit, Glück, Hoffnung hat. Dass man die Umwelt schützen muss, ich meine, diese Idee kam erstmal aus Europa. Und Europa ist sehr viel weiter als irgendein anderer Erdteil in der Klimaschutzpolitik. Dass man lieber zehnmal verhandelt, als einmal militärisch angreift, und dass man jedem Menschen ein vernünftiges Lebensniveau garantiert, dass man das nicht dem Glück oder dem Zufall des Hintergrunds oder der Abstammung überlässt, das sind Prinzipien, die leider sich nirgendwo auf der Erde richtig durchgesetzt haben, als in Europa.

Die Frage ist natürlich, ob Europa seine Prinzipien überhaupt noch erkennt, geschweige denn dazu stehen kann. Und da sieht es nicht sehr positiv aus im Augenblick. Das ist klar. Ich sage nur: Wenn Europa das nicht begreift, dann weiß ich nicht. Ich lasse ungern meine Zukunft in den Händen von – wer sind die Großmächte? Russland, China, Indien - Modi, Brasilien, wo gerade noch ein sanfter Coup geworden ist?

Und ich meine, USA wo wird – Inschallah, sagen wir Inschallah - verhindern wir, dass ein narzisstischer, faschistischer Idiot gewählt wird.

Deutschlandradio Kultur: Mit dem faschistischen Idioten meinen Sie Donald Trump?

Susan Neiman: Ja, natürlich. Narzisstisch, faschistisch, der interessiert sich nur für sich selber. Also, es ist Wahnsinn, ihm zu folgen. Es ist wirklich ekelerregend. Aber gut. Ich denke, das werden wir vermeiden können. Aber trotzdem, die Tatsache, dass es überhaupt möglich war, ich würde lieber die Zukunft der Welt in den Händen der Europäer lassen, wenn die Europäer diese Chance ergreifen würden.

Deutschlandradio Kultur: Hoffen wir es. Vielen Dank für das Gespräch.

Professorin Susan Neiman, geboren 1955 in Atlanta/Georgia, leitet seit 2000 das Einstein Forum in Potsdam. Zuvor war die Harvard-Absolventin Professorin für Philosophie an den Universitäten Yale und Tel Aviv. Buchveröffentlichungen u.a.: "Das Böse denken", "Fremde sehen anders – Zur Lage der Bundesrepublik" und zuletzt "Warum erwachsen werden? Eine philosophische Ermutigung".