"Wenn du nicht jagst, bist du kein Mann"

30:25 Minuten

Taiwans Ureinwohner setzen sich dafür ein, dass sie als Jäger nicht behandelt werden wie Verbrecher. Auf der anderen Seite stehen Artenschützer. Sie wollen ein Abschussverbot für bedrohte Tierarten durchsetzen. Ein Fall für das Oberste Gericht.

"Wenn du nicht jagen kannst, bist du kein Mann." Tulbus Stimme hallt durch den dunklen Raum. Unter seinen Füßen knirschen runde Kieselsteine. In seiner Muttersprache Bunun ruft er ins Publikum. Dort versteht ihn niemand. Es ist der Auftakt zu einem Volkslied der Bunun. Der Titel: Monaning Gadda.

Monaning Gadda heißt: Wir müssen hier weg. "Das Lied handelt davon, wie wir unseren vertrauten Bergwald verlassen müssen. Die alten Leute singen Monaning Gadda, um zu sagen: Wir müssen aufbrechen und woanders hinziehen."

Vertreibung aus den Bergen

Eine wahre Geschichte. Tulbus Volk, die Bunun, wurden vor 90 Jahren aus ihrer angestammten Heimat in Taiwans Mittelgebirgen vertrieben. Sie hatten sich blutige Schlachten mit den damaligen Kolonialherren geliefert, den Japanern. Die wollten den Gebirgswald für sich erschließen. Die Bunun, ein Volk von Jägern, sollten entwaffnet werden. Die Japaner waren überlegen. Das indigene Volk zerstreute sich auf kleine Siedlungen in ganz Taiwan. Davon singt Tulbus vor dicht gedrängtem Publikum in einer hippen Ausstellungshalle in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan.

Tulbus Mangququ ist braungebrannt, kräftig, Mitte 30. Mit seiner Band 9Siva hebt er zum Gesang an. Die fünf Musiker geben sich betont lässig: Turnschuhe, Anglermützen, ausgewaschene Sporthosen. Darüber trägt jeder eine Tracht seines Volkes. Für Tulbus ein weißes Hemd mit roten Stickereien, die Festkleidung der Bunun. Sie sind eine von 16 anerkannten indigenen Gruppen in Taiwan.

Ihre Lieder haben sie bewahrt: Sänger Tulbus Mangququ beim Auftritt seiner Band 9Siva.© David Demes

Die Ureinwohner wurden ab dem 16. Jahrhundert von Einwanderern aus China sukzessive verdrängt. Heute leben auf der Insel von 23 Millionen noch rund 40.000 Bunun, 600.000 Indigene insgesamt. Ihre Musik ist beliebt. Die chinesischsprachige Insel schmückt sich gerne mit indigenem Flair und kultureller Vielfalt. Bis zu wirklicher Gerechtigkeit sei es aber noch ein langer Weg. "Wir brauchen gegenseitiges Verständnis. Angenommen, die Mehrheitsgesellschaft denkt: Die Ureinwohner können alle gut singen. – Das stimmt nicht. Die Ureinwohner trinken alle. Wir trinken nicht einfach so. – Die Ureinwohner gehen alle jagen. – Aber längst nicht jeder hat das Zeug dazu, in den Berg zu gehen. Diese Vorstellungen sind diskriminierend. Taiwans Mehrheitsgesellschaft und die Ureinwohner müssen lernen, miteinander auszukommen."

"Jäger sind keine Verbrecher"

Die Zeiten, in denen sie noch Bergmenschen und Wilde genannt wurden, sind vorbei. Die Demokratisierung des Landes vor 25 Jahren brachte politische Rechte und Repräsentation – auch für die indigene Bevölkerung. Aber viele Konflikte sind geblieben. Fragen von Landnutzung und Selbstverwaltung sind ein Streitthema, Jagdrechte ein anderes.

Ein Fall, der Taiwan seit acht Jahren beschäftigt: Der indigene Jäger Tama Talum hatte einen Muntjak und einen Sambar geschossen – zwei geschützte Hirscharten – ohne die Jagd beantragt zu haben. Er wurde mit den Tieren erwischt. Die Strafe fiel ungewöhnlich hart aus, dreieinhalb Jahre Gefängnis. Die indigene Gemeinschaft war alarmiert, Rechtshilfeorganisationen legten Einspruch ein. Schließlich ging der Fall vor das Verfassungsgericht.

"Jäger sind keine Verbrecher", skandieren die Demonstrierenden, stellen Jagdtrophäen aus, zünden Bergkräuter an. Sie fordern die Anerkennung der Jagd als indigenes Kulturrecht. Vor dem Obersten Gericht protestieren sie gegen geltendes Recht: Jäger müssen ihre Abschussquoten beantragen und dürfen nur selbstgebaute Jagdgewehre nutzen, mit hohem Unfallrisiko. Das verletzt die Würde der Jagd und kriminalisiert indigene Kultur, sagen die Aktivisten.

Auf der anderen Seite stehen die Artenschützer. Sie kämpfen dafür, dass das Abschussverbot für bedrohte Tierarten beibehalten wird. Auch Tulbus hat sich an den Protesten beteiligt. Der verurteilte Jäger ist ein Mann seines Volkes. Für Tulbus steht hier die traditionelle Lebensweise der Bunun auf dem Spiel: "Die Jäger eines Dorfes waren früher sehr stolz und geachtet. Jetzt sind sie heimlich und geduckt unterwegs. Manche kommen sogar vom rechten Weg ab. Ich weiß, dass einige Richter denken: Dann geht doch einfach nicht mehr jagen! Das reicht doch eh nicht zum Essen! Für uns ist das falsch. Es geht nicht darum, ob es zum Essen reicht. Wir wollen die Ideen weitergeben, vom Teilen und vom Hüten des Waldes."

Ob sein Verständnis der Jagd künftig vom Gesetz anerkannt und geschützt wird, darüber entscheidet in ein paar Wochen das Oberste Gericht in Taipei. Als Jäger bezeichnet sich Tulbus selbst nicht. In seiner Muttersprache ist das ein Privileg, das nur wenigen zusteht. Er sei "ein Mann, der es versteht, in den Berg zu gehen". "Die Bunun nennen es Manmangan – einer, der Fähigkeiten hat. Er kann etwas tragen, er kann etwas aufrechterhalten. Er kann eine Familie versorgen und Kultur und Wissen weitergeben. Er hat keine Angst vor der Dunkelheit im Berg, oder vor den Seelen und Geistern. Sie sind seine Freunde. Ich möchte, dass das verstanden wird."

Schlachtfest mit der Familie

Wenn er nicht gerade mit seiner Band einen Auftritt hat, lebt Tulbus in Mayuan. Ein kleines Dorf an Taiwans dünnbesiedelter Ostküste. Der nächste Supermarkt ist zehn Kilometer entfernt. Es gibt eine Grundschule und vier Kirchen. Auf dem Kirchhof spielen braungebrannte Jungen Basketball. Vor den niedrigen grauen Betonhäusern hängt die Wäsche. Mayuan ist ein Buluo, eine Stammessiedlung. Unter der Woche betreibt Tulbus hier ein Frühstücksbistro.

Heute hat sich seine Familie vor dem zweistöckigen Haus versammelt, das er sich mit seiner Frau und seiner Mutter teilt. Seine Schwestern sind mit ihren Familien gekommen. Auch die Onkeln und Tanten sind da. Tulbus ist ganz in die Arbeit vertieft. Ausgebreitet auf einer großen Plastikplane vor dem Haus liegt das Fleisch eines zerteilten Schweins. Die Männer knien über Holzblöcken, zerhacken mit schweren Schlachtermessern Knochen und Rippen des Tieres. Andere trennen Haut und Schwarte von rosigem Fleisch.

Jeder Handgriff ist entscheidend: Tulbus (sitzend, Mitte) zerteilt mit Familie ein Schwein.© Carina Rother

Die Frauen sitzen auf Schemeln um einen Topf mit Wasser, waschen die Innereien, beaufsichtigen die Kinder. Kleine Cousins und Cousinen laufen um das Schlachtfeld herum. Rund 20 Kinder und Erwachsene beteiligen sich an der Arbeit. Am Rand, neben den Fleischbergen, liegt noch ein totes Muntjak – eine taiwanische Zwerghirschart – und wartet auf die Schlachtung.

Das Schwein, erklärt Tulbus, ist kein Wildtier. Die Familie hat es anlässlich der Hochzeit der jüngsten Schwester gekauft. Ein Brauch der Bunun: Zur Verlobung muss jedes Paar ein Schwein schlachten und die Teile verschenken. Fleisch wird hier viel gegessen. Die Leibesfülle der Menschen ist auffällig. Viele im Dorf sind dick. Oder, wie der Pfarrer des Dorfes lachend erklärt, Bunun-Männer seien außen Fleisch und innen Stahl.

Früher lebten sie in bis zu 2700 Metern Höhe - so hoch wie kein anderes indigenes Volk in Taiwan. Getrocknetes Wild war über Jahrhunderte hinweg der wichtigste Nährstofflieferant. Inzwischen hat sich auch der 95-jährige Großvater zur Familie gesellt. Tulbus wechselt mit ihm ein paar Worte auf Bunun. Den jüngeren Verwandten wendet er sich auf Chinesisch zu. Sie begutachten das Muntjak, die Beute der nächtlichen Jagd.

"Wenn wir Tiere brauchen, ziehen wir los"

Ein junges Männchen, stellt der Großvater wohlwollend fest. So groß wie eine kleine Ziege, mit daumenlangem Geweih auf dem schlanken braunen Hirschkopf. Tulbus trennt den Kopf vom Hals und schenkt ihn dem Großvater. Der zierliche alte Mann verfolgt jeden Handgriff, während Tulbus das Tier zerlegt. Ein Schnitt entlang des Bauchs, dann löst er säbelnd die Haut, bis der Rumpf aus nacktem rotem Fleisch ganz entblößt ist. Ein Schwager hält die Hinterläufe fest, während Tulbus mit einem kontrollierten Schnitt den Bauchraum öffnet. Die Gedärme landen in einer Schale, die noch blutige Galle in einer anderen. Mit einer Schere wird die Galle in kleine Stücke zerteilt, dann macht die Schüssel die Runde. Jeder nimmt einen Happen. Der zwölfjährige Cousin leckt sich die blutigen Finger. Mit diesem Ritual ist die Jagd offiziell beendet.

Erst seit 2019 gilt das Muntjak in Taiwan nicht mehr als bedrohte Art. Für Tulbus kein Grund, es nicht zu bejagen. "Dass die Tiere verschwinden, das liegt nicht an der Jagd. Die Tiere verschwinden wegen der Erschließung der Berge. Wenn es in meinem Jagdrevier besonders viele gibt, dann nehme ich mir ein paar. Aber ich gehe nicht jeden Tag! Erst wenn wir welche brauchen, gehen wir. Wenn wir losziehen, sagen wir bescheiden zur Erde: Gib uns das, was du abstoßen willst. Wenn du Fleisch isst, fragst du dich dann, wie dieses Tier gestorben ist? Wir wissen, woher das Fleisch kommt, das wir essen. Dieser Berg, dieses Tal – wir können sagen, woher wir es geholt haben."

Die Jagd als Schicksalsaufgabe

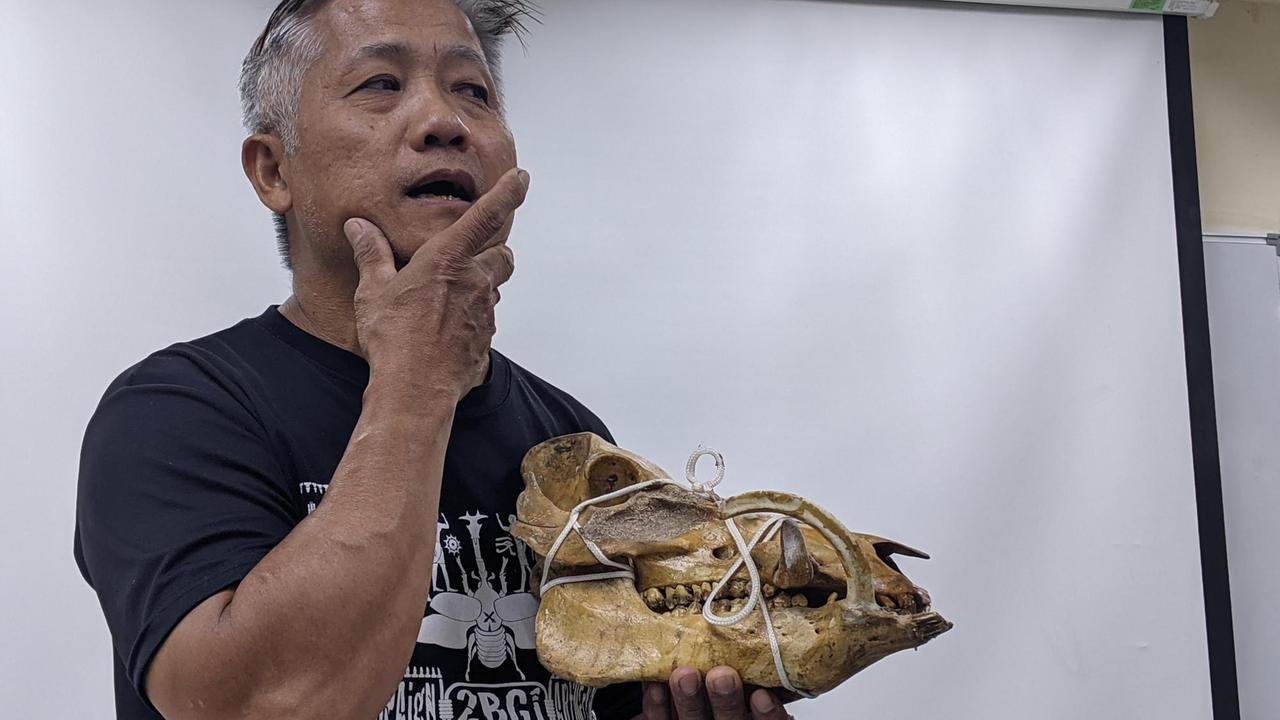

Zurück in Taipei, in einem Klassenzimmer. Der Lehrer ist ein kleiner, sportlicher Mann Anfang 60. Seine kastanienbraune Haut hebt ihn von den Kursteilnehmern ab. Das Thema der heutigen Stunde: die Jagdkultur der Ureinwohner. Der Lehrer greift in eine Tüte und zieht einen länglichen Tierschädel hervor. Die erwachsenen Schülerinnen und Schüler raten. Schwer legt er den Schädel auf den Tisch. Ein Wildschwein. 200 Kilo hat es gewogen. Erlegt hat er es selbst.

Von welchem Tier stammt dieser Schädel? Bunun-Lehrer Lin Nan-ji beim Unterricht.© Carina Rother

Seit zehn Jahren unterrichtet Lin Nan-ji an der indigenen Volkshochschule in Taipei. An diesem Abend sitzen von der Büroangestellten bis zum Pensionär rund 20 Interessierte vor dem Jäger. Sie kommen wöchentlich, für eine Einführung in die Bunun-Kultur. Ein Jagdmesser geht von Hand zu Hand. Die Kursteilnehmer sind aufgefordert, Fragen zu stellen.

Warum Frauen die Jagdmesser früher nicht berühren durften, will eine Teilnehmerin wissen. Die Antwort ist einfach. Weil sie Frauen sind. Wenn die Männer zur Jagd aufgebrochen sind, mussten die Frauen die Türen und Fenster verschließen und durften keine Fragen stellen. Alles andere brachte Unglück. In seiner Jugend hat Lin noch die alten Regeln und Bräuche seines Volkes mitbekommen. Wenn er spricht, hört man die Strenge und Erhabenheit, die einem erfahrenen Jäger seines Standes zusteht.

"In unserer Jagdkultur ist es so: Wenn du nicht jagen kannst, bist du kein Mann. Du bist nutzlos, du kannst nicht teilnehmen. Die Männer der Bunun müssen die Familie ernähren. Deswegen ist das Jagen für die Bunun eine Schickalsaufgabe. Zweitens: In der Jagdkultur gibt es Regeln. In zwölf Monaten gibt es nur zwei Zeiträume, in denen die Bunun jagen dürfen: März bis April, einen Monat lang. Danach sind die Tiere trächtig und man darf nicht jagen. Und September bis November. Außerdem: Wenn du ein altes Weibchen siehst, darfst du es töten. Wenn du ein junges Weibchen siehst, das fett und rund ist, dann darfst du es nicht töten. Warum? Es soll sein Junges zur Welt bringen. Männchen darfst du töten, wenn du sie siehst. Wenn es auf einem Berg ein bis zwei Männchen gibt, dann reicht das. Das bringen dir die Alten bei, daran musst du dich halten."

Acht tödliche Jagdunfälle

Früher habe die Jagd mehrere Wochen oder einen ganzen Monat gedauert. Es wurde geschossen, was das Dorf zum Leben brauchte. Teilen war oberstes Gebot. "Die auf dem Berg können das noch. Die in der Stadt nicht mehr. Die haben alle studiert, deren Kopf ist kaputt. Was reden die Alten von früher? – Das ist die Einstellung heute. Es gibt auch die, die nur jagen, um zu verkaufen. Früher gab es das nicht. Ich finde das furchtbar. Die sind alle Stadtbewohner." Die chinesische Medizin mit ihrem Glauben an die Heilkräfte von Bärentatzen und Hirschgeweihen sei der Grund, warum Jäger achtlos töteten. Umgerechnet 500 Euro für ein Geweih auf dem Schwarzmarkt. Da müsse der Staat rigoros durchgreifen, meint Lin, und nicht die traditionelle Jagd reglementieren und kriminalisieren.

Tulbus Mangququ mit Gewehr vor seinem Haus: Die Gewehre müssen selbst gebaut sein. Das birgt ein hohes Verletzungsrisiko.© Carina Rother

Freitagabend in Mayuan: Vor Tulbus Haus steht sein Mitsubishi-Geländewagen. Der Kofferraum ist offen, der Motor läuft. Die Dämmerung steht bevor. Vier Männer beladen den Wagen. Sie packen Rucksäcke, Flaschen, Messer.

Heute Abend geht es auf die Jagd. Tulbus kramt in einer Kiste vor seinem Haus, holt zwei Schrotflinten heraus, lädt sie ins Auto. Indigenen Jägern stehen je zwei selbstgebaute Gewehre zu. Legal ist der Einsatz nur, wenn sie angemeldet sind, so will es das Gesetz. "Die Gefahr bei den selbstgebauten Waffen besteht darin, dass sie recht instabil sind. Jede Patrone explodiert anders, und jeder verwendet sie anders. Es gibt einen großen Unterschied zwischen gut und schlecht. Wenn wir unsere Waffe gebrauchen, beten wir jedes Mal. Das war früher auch schon so."

17 Unfälle gab es landesweit binnen zwei Jahren, acht davon tödlich. Eine Kernforderung der Indigenen ist die Bereitstellung sicherer, moderner Waffen. Eine andere: keine Kriminalisierung mehr, von Jägern, die ihren Abschuss nicht regelmäßig beim Forstamt beantragen. "Du bekommst ein Formular, da soll man eintragen, zum Beispiel wie viele Muntjaks, wie viele Sambar-Rehe, wie viele Serauen will ich schießen. Aber für uns ist das ein Tabu. Wir können nicht sagen, heute will ich zwei Sambar, und dann schieße ich nur die zwei – so ist das nicht. Die Alten sagen: Du nimmst, was dir der Berg gibt. Es gibt ein paar Leute, die finden: Einfach keinen Antrag stellen für die Waffe, einfach keinen Antrag stellen für die Jagd. Die begeben sich an den Rand des Gesetzes. Das Gesetz ist aus unserer Sicht sehr geschmacklos."

Erotische Träume versprechen reiche Beute

Es geht los. Sie fahren eine Landstraße zwischen dünnstämmigen Betelnusspalmen und stacheligen Ananasfeldern entlang. Vereinzelte Ansiedlungen, Wellblechdächer, Felder. Die Männer unterhalten sich über Dorfklatsch und Politik, lachen, kauen Betelnüsse.

Ihre längste Jagd bisher dauerte eine Woche, erzählt Ah-Chuan, der Älteste, in Erinnerung an das Leben ihrer Vorfahren. "Was wir mit Tulbus machen, ist genau das. Wir wollen das Alte wiederbeleben. Natürlich nur einmal alle ein, zwei Jahre. Das reicht schon." Der Wagen biegt in einen Feldweg ein, rauscht durch ein Rinnsal über Kieselsteine. Ein enger Forstweg steil bergauf. Äste und Schilf klatschen gegen den Wagen. Sie besprechen ihre Träume. "Vor dem Jagen schauen wir, was wir geträumt haben", erklären sie. "Vielleicht von einem Streit, oder von einem Mord – am besten ist es, wenn du von Sex träumst. Und wenn es nicht mit deiner Frau ist, sondern jemand anderem – das ist noch besser! Das heißt, dass es eine reiche Beute gibt."

Nach einer Stunde ist der Wagen zum Stehen gekommen. Die Männer laden ihre Gewehre. Ein stilles Gebet, eine Flasche Reiswein kreist von Mund zu Mund. Dann geht es los. Stirnlampen leuchten den Weg durch die stockfinstere Nacht. Die Männer gehen in langen Abständen, Tulbus vorneweg. Mal geht es über Steinbrocken, mal durch Morast. Sie kennen ihren Wald. Hier hat eine Wildschweinnase den Boden aufgewühlt, da haben sich Bärentatzen in den Baumstamm gegraben.

Plötzlich bleibt Tulbus stehen. Ein Augenpaar funkelt ihm im Widerschein seiner Lampe aus dem Dickicht entgegen. Er setzt an. Die Männer rennen herbei. Tulbus muss nachladen. Mit einem eisernen Stab stopft er die Kugel in den Gewehrlauf. Der nächste setzt an, zielt, schießt. Ein Schatten huscht durch den Baum, bleibt orientierungslos sitzen. Ah-Qin hastet den Abhang nach oben, während Tulbus noch einmal ansetzt. Endlich: Es fällt.

Jagderfolg: ein erlegtes Gleithörnchen.© Carina Rother

Ah-Qin packt das Tier, rutscht mit ihm in der einen Hand, sein Gewehr in der anderen, den Abhang herunter. Ein Gleithörnchen. Mit Schwanz eine Armlänge lang. Gleißend rotes Fell mit weißem Gesicht. Das Tier zappelt noch. Ein kräftiger Schlag mit dem Messer auf den Hinterkopf, dann ist es aus. Im Gras liegt das tote Nagetier. Die Männer säbeln ein Ohr ab, werfen es zurück in den Wald. Ein Gebet, ein paar Spritzer Reiswein auf das Fell des Tieres und auf die Erde. Jeder nimmt einen Schluck. Das Tier wird eingepackt. Es geht weiter durch den dunklen Wald.

Teilsieg vor Gericht

In wenigen Tagen entscheidet das Gericht, ob die geltenden Jagdbeschränkungen gegen die Verfassung verstoßen. In der ist das Recht auf Ausübung indigener Kultur und Lebensweise festgeschrieben. Tulbus hat sich entschlossen, nicht zur Urteilsverkündung nach Taipei zu fahren.

Gespanntes Warten vor dem Obersten Gericht in Taipei. Medienvertreter und Bürgergruppen stehen draußen, während drinnen der vorsitzende Richter die Entscheidung verliest. "Das Kulturrecht der Indigenen, auf die Jagd gehen zu können, und der Schutz von Umwelt und Ökosystemen – beides sind Grundwerte, die die Verfassung anerkennt und garantiert." Das Ergebnis: Moderne Waffen bekommen die indigenen Jäger nicht. Stattdessen soll der Staat für sicherere Jagdgewehre sorgen. Die Genehmigungspflicht für den Abschuss entfällt. Weil sie gegen das Recht auf Ausübung indigener Kultur verstößt. Aber: Wer bedrohte Tierarten schießt, der macht sich weiterhin strafbar.

Urteilsverlesung am Verfassungsgericht: Die Genehmigungspflicht für den Abschuss entfällt.© Carina Rother

Enttäuschung vor dem Gericht. Die Aktivisten hatten sich mehr erhofft. "Gib unseren Jägern ihre Unschuld zurück", skandieren sie. Ein Teilsieg: Wenige Tage später begnadigt Taiwans Präsidentin den verurteilten Jäger Tama Talum. "Wir machen das, was wir im Rahmen des Gesetzes und unserer Kultur tun dürfen. Wir übertreten es nicht. Aber wenn wir wirklich über den Stellenwert sprechen, dann ist die traditionelle Kultur wichtiger als das Gesetz. Wir müssten es nicht beachten. Aber wir sind bescheiden. Wir halten uns daran. Das Wichtigste ist, ob wir die Jagd ehren und respektieren."

Zurück bei Tulbus im nächtlichen Wald. Nach zwei Stunden Wanderung haben sich die Männer auf einer feuchten Lichtung niedergelassen. Auf einem Gaskocher köcheln Tütennudeln. Eine Flasche Reiswein geht herum. Sie sind zufrieden mit ihrer Jagd. Zwei Gleithörnchen und ein Muntjak. Und das Gefühl, Bunun zu sein. Männer, die in den Berg gehen. Noch für ein paar Stunden, dann geht es zurück.

Diese Reportage wurde mit maßgeblicher Unterstützung von David Demes verwirklicht.