Tan Twan Eng: „Das Haus der Türen“

© Dumont Verlag

Malaysische Enthüllungen

Tan Twan Eng

Aus dem Englischen von Michael Grabinger

Das Haus der TürenDumont Verlag, Köln 2025351 Seiten

24,00 Euro

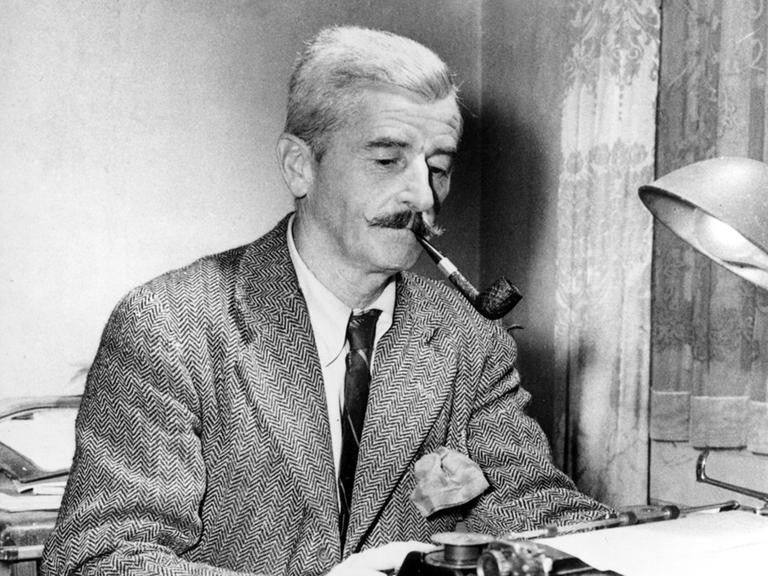

Mord, eine Affäre und die Abgründe der „guten Gesellschaft“ Malaysias zur Kolonialzeit: Tan Twan Eng verwebt in seinem Roman Fakten mit Fiktivem. Im Zentrum seines meisterhaften Romans steht der Schriftsteller William Somerset Maugham.

William Somerset Maugham (1874-1965) war einer der berühmtesten Schriftsteller des britischen Empire, sogar weitaus populärer als Joseph Conrad. Und doch hatten beide Autoren etwas gemeinsam: Zutiefst fasziniert von Südostasien, spielen zahlreiche ihrer Erzählungen und Romane im Kosmos des tropischen Malaiischen Archipels.

Der 1970 in der malaysischen Hafenstadt Penang geborene Romancier Tan Twan Eng schreibt diese Tradition inzwischen gleichsam fort und – da in keiner Zeile epigonal – erweitert er sie um das, was damals nicht in den Blick seiner Vorgänger geraten war oder sich an diesen Orten zu späterer Zeit ereignet hatte. So ist sein 2015 in deutscher Übersetzung erschienener Roman „Der Garten der Abendnebel“ eine skrupulöse Vergegenwärtigung der Jahre der japanischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und des darauf folgenden kurzen Schlusskapitels englischer Kolonialherrschaft.

Kollektive und individuelle Geschichten

Dieses beeindruckende Buch zu erwähnen, hätte den Klappentextern im Dumont Verlag deshalb wahrlich gut angestanden – es ist eine immer häufiger zu beobachtende Unsitte, vorherige Veröffentlichungen zu negieren, sofern sie in einem anderen Haus erschienen waren. Dabei trägt Tan Twan Engs jüngster Roman (von Michaela Grabinger unter Beibehaltung lokaler Ausdrücke kongenial aus dem Englischen übersetzt) nicht zufällig den Titel „Das Haus der Türen“. Sacht und konsequent, Tür für Tür, hinein in kollektive und individuelle Geschichten, so könnte das literarische Programm Tan Twan Engs umschrieben werden. Diesmal befinden wir uns im Jahr 1921, und auch in Penang garantiert das Empire jene „Pax Britannica“, ein gewaltfreies Zusammenleben zwischen malaiischen Muslimen, chinesisch-stämmigen Buddhisten, indischen Sikhs im Dienste der britischen Armee und europäischen Christen. Voraussetzung freilich ist die Akzeptanz der kolonialen Hierarchie und paternalistisch geprägter Geschlechterrollen, die bei den einheimischen Ethnien noch rigider buchstabiert werden.

Abgründe der „guten Gesellschaft“

In dieser Welt taucht nun William Somerset Maugham samt seinem „Sekretär“ ergo Geliebten Gerald auf. Aufgrund betrügerischer Finanz-Machenschaften ist er, wie er kurz zuvor erfahren hat, pleite und leidet überdies an einer Schreibblockade. Doch gilt es Contenance zu bewahren und die gesellschaftlichen Konventionen zu achten – auch im Haus seines englischen Jugendfreundes Robert und dessen offensichtlich unglücklicher Frau Lesley. Diese fremdelt anfangs enorm mit der (kaschierten) Homosexualität ihrer Gäste, doch macht in den Augen der weißen Kolonialgesellschaft und der mit ihr verbundenen chinesischen Oberschicht Somerset Maughams Prominenten-Status mögliche Irritationen mehr als wett.

Es zählt nicht zu den geringsten Qualitäten dieses an Dialog-Rasanz und sensibler Menschen- und Stadtbeschreibung so reichen Romans, dass hier die zahlreichen Variationen von Macht, Verstellung, Akzeptanz und/oder Ausgrenzung geradezu mikroskopisch genau beschrieben sind – in einer eleganten, doch niemals gekünstelten Sprache.

Eine Liebesaffäre und ein Mordprozess

Schließlich öffnet sich Lesley dann doch Maughams Fähigkeit zum Zuhören und Erspüren einer „Story“: Denn es war die wohl wichtigste Erfahrung ihres Lebens, als sie 1910 hier in der Stadt eine geheime Liebesbeziehung mit einem chinesischen Exil-Revolutionär begonnen hatte, der an der Seite des berühmten Sun Yat-sen für einen Umsturz im kaiserlichen Land der Mitte kämpfte. Und gleichzeitig regelmäßig hinunter in die Hauptstadt Kuala Lumpur fuhr, um an einem Prozess teilzunehmen, in dem ihre Freundin Ethel Proudlock (eine weitere reale Figur im Roman) des Mordes angeklagt war. Hatte sie im Affekt einen potenziellen Vergewaltiger erschossen oder sich, auf Drängen ihres Mannes, eines Liebhabers entledigt, dessen Enthüllungen ihr Sozialprestige zerstört hätten? Wahrlich, „it‘s a man‘s man‘s man‘s world“, in der Frauen untergeordnet bleiben sollen.

Die Wahrheit der Fiktion

Abgründe über Abgründe tun sich auf, hinzu kommt eine von Lesley in jenem Jahr 1910 entdeckte Affäre ihres Mannes mit einem jungen chinesischen Anwaltskollegen. Nirgendwo auf diesen Seiten jedoch knallige Effekte und forcierte Dramatik. Überdies: Die vom realen Somerset Maugham nach der Rückkehr nach England zu einem Theaterstück und zu der (späterhin mit Bette Davis verfilmten) Erzählung geformte Prozess-Story „The Letter“ ist zwar packend und auf routinierte Weise „gut erzählt“. Tan Twan Engs Roman, der Tatsächliches mit Fiktivem verwebt, schenkt uns jedoch ungleich mehr: die schmerzliche Schönheit einer hinter Türen verborgenen Wahrheit, die sich langsam, ganz langsam enthüllt. Ein Meisterwerk.