Sprecher, Regie, Technik: Frank Grotelüschen

Redaktion: Lydia Heller

Teilchenphysik

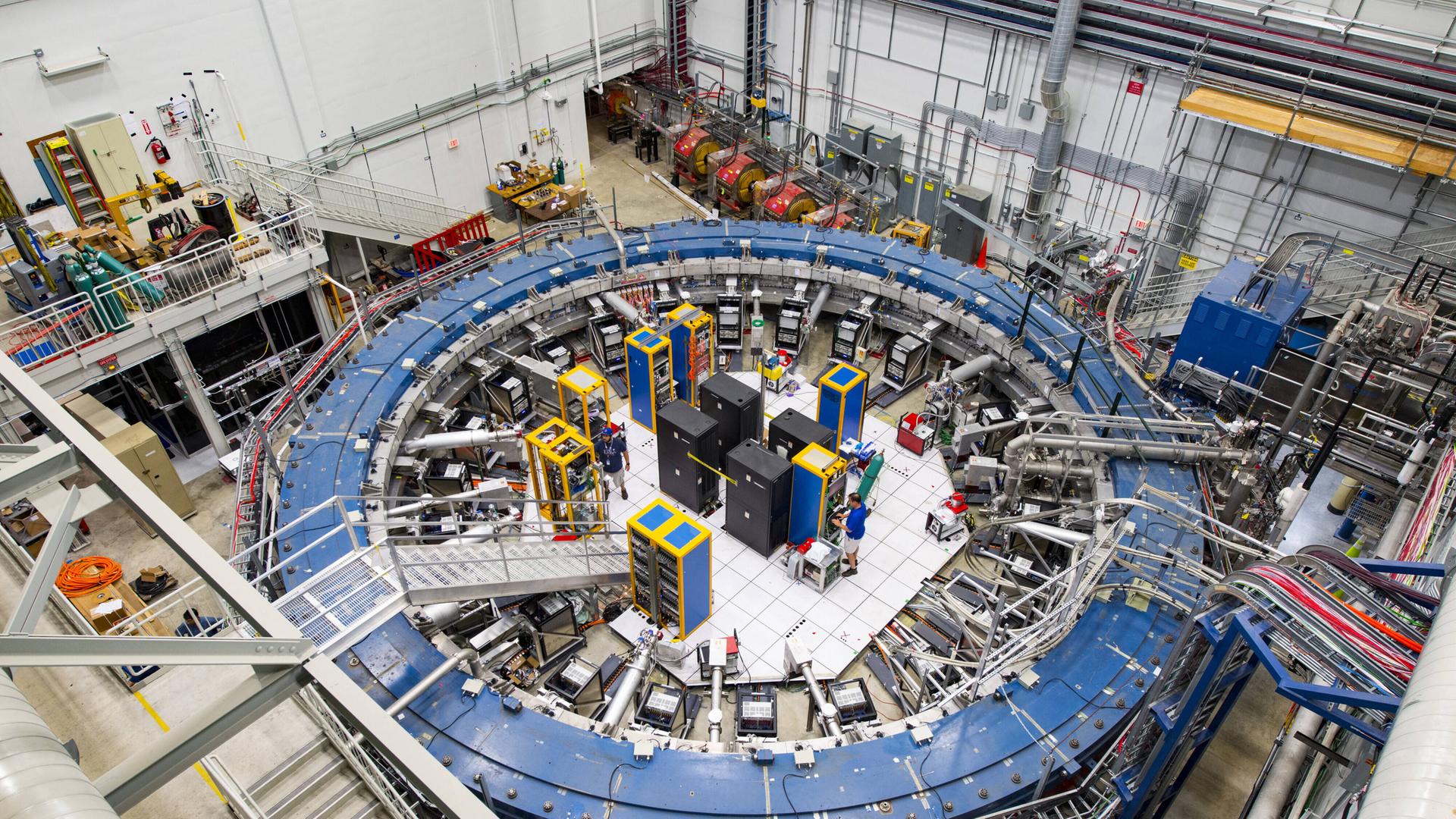

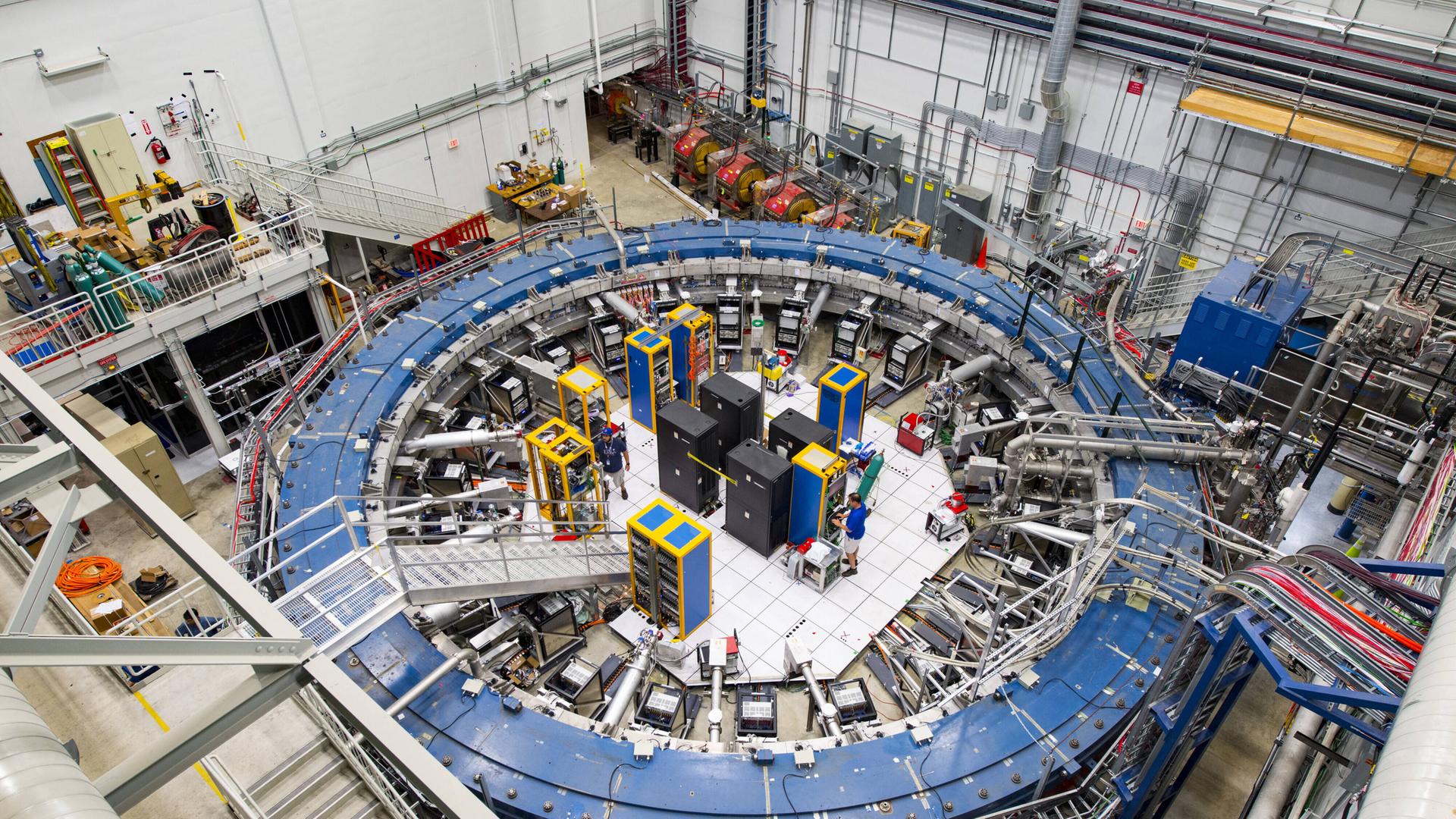

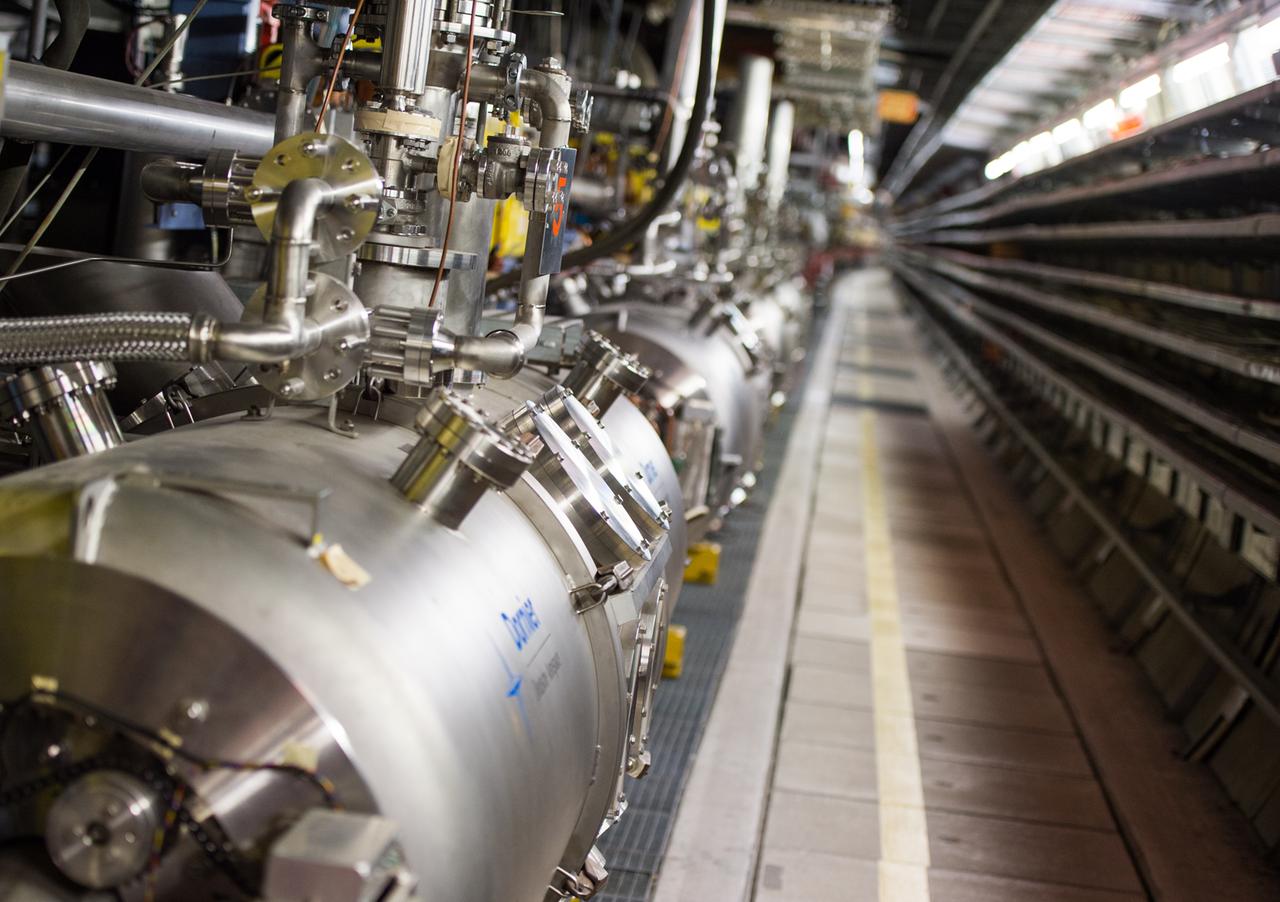

Revolution in der Physik? Messungen am Myon-g-2-Ring widersprechen dem Standardmodell. © imago images / UPI Photo / Reidar Hahn

Das taumelnde Teilchen von Chicago

28:25 Minuten

Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt die Welt der Grundbausteine unseres Universums. Doch immer wieder gerät diese Theorie ins Wanken, zuletzt durch das Experiment „Myon g-2“ aus dem Frühjahr 2021. Muss ein neues physikalisches Weltbild her?

"Wir Physiker haben keinen siebten Sinn. Wir haben es mit Phänomenen zu tun, die weit jenseits unseres Alltags liegen und bei denen unsere Intuition oft nicht viel weiterhilft", sagte Steven Weinberg, Nobelpreisträger und legendärer Teilchenphysiker, im letzten Sommer im Alter von 88 Jahren verstorben. „Wir sind wie Spürhunde, die hier und da herumschnüffeln und einer Fährte folgen. Wir haben nicht die Perspektive eines Falken, der von hoch oben das Terrain überschaut und alles auf einen Blick erfasst. Wir stochern im Dunkeln, wir lernen durch Ausprobieren.“

Weinberg gilt als einer der Begründer des Standardmodells. So heißt die Theorie, die heute die Welt der Teilchen beschreibt – der mikroskopisch kleinen Grundbausteine unseres Universums. Jahrzehntelang hat das Modell treue Dienste geleistet, konnte alles an Daten erklären, die unterschiedlichste Messsensoren ausgespuckt haben. Doch im Frühjahr 2021 scheint das Standardmodell ins Wanken zu geraten.

Neue Physik – oder Zufall?

Am 7. April präsentiert der Physiker Chris Polly vom US-Teilchenforschungs-Zentrum Fermilab die Resultate eines Experiments in der Nähe von Chicago. „Für uns ist das wie die geglückte Landung eines Marsrovers. Denn es war wirklich ein enormer Aufwand. Hunderte von Menschen haben jahrelang geschuftet, um diese Messung zu machen und auszuwerten.“

„Myon g-2“ – so heißt der Versuch – hat Messdaten produziert, die dem Standardmodell offenbar widersprechen. Messdaten, die gegen das Lehrbuchwissen zu verstoßen scheinen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zufall war, liegt bei eins zu 40.000. Wir können also ziemlich sicher sagen: Es muss da etwas geben, was hinter diesem Ergebnis steckt.“

Stehen wir vor einer Revolution in der Physik – einer Umwälzung, die seit Jahrzehnten von der Fachwelt herbeigesehnt wird?

Rütteln am Standardmodell

1992: Ich recherchiere das erste Mal als Journalist zum Thema Teilchenphysik. „Die Materie, die uns umgibt, besteht im Wesentlichen aus Atomen, wie wir es in der Schule ja gelernt haben. Atome wiederum bestehen aus einem Kern und einer Wolke aus Elektronen. Der Kern besteht aus Quarks.“ Pedro Waloschek, zu dieser Zeit Physiker am Forschungszentrum DESY in Hamburg und 2012 gestorben, versucht mir das Standardmodell zu erklären, und zwar möglichst einfach.

„Die Quarks bilden im Kern Dreierklumpen, die wir in der Schule Protonen und Neutronen genannt haben. So einfach ist das heute. Heute stellen wir uns also vor, dass die normale Welt aus zwei Arten von Quarks besteht und aus Elektronen.“

Doch dann wird es kompliziert: Neben den beiden Quarks, aus denen die Atomkerne gemacht sind, gibt es noch vier weitere Quarks. Sie sind instabil, lassen sich zwar künstlich erzeugen, zerfallen aber gleich wieder. Auch das Elektron hat ein paar flüchtige Geschwister, Leptonen genannt – darunter das Myon, ein Bruder des Elektrons, schwergewichtig, aber kurzlebig.

Hinzukommen die Kräfte, die das Teilchengewimmel zusammenhalten. Zum Beispiel die elektromagnetische Kraft, die hinter allen elektrischen Phänomenen steckt, oder die „starke Kraft“, der Klebstoff der Quarks. „Die Quarks sind durch enorm starke Kräfte aneinander gebunden innerhalb der Atomkerne. Diese Kräfte sind in der Größenordnung von Tonnen, extrem stark.“

Standardmodell lässt Fragen offen

Alles in allem kennt das Standardmodell ein glattes Dutzend an fundamentalen Materiebausteinen. Dazu kommen noch Teilchen, die bildlich gesprochen die Kräfte zwischen den Materiebausteinen übertragen. Nicht sehr übersichtlich, dieses Standardmodell, aber es funktioniert, zumindest im Großen und Ganzen.

Nur: Der Weisheit letzter Schluss, der definitive Wurf ist es nicht. Das wissen Fachleute wie Pedro Waloschek schon in den frühen Neunzigern. Denn ganz wesentliche Fragen lässt das Standardmodell offen.

Erstens: „Wir nehmen heute an, dass die Quarks und die Elektronen mit ihrer ganzen Familie, den Leptonen, unteilbar sind“, so Waloschek. „Das heißt – wir nehmen das nur an. Wir wissen nicht, ob Quarks und Leptonen vielleicht aus noch kleineren Teilchen bestehen.“

Zweitens: Offenbar gibt es im All eine rätselhafte Art von Materie, die mit ihrer Schwerkraft die Galaxien zusammenhält wie ein unsichtbarer Klebstoff. Woraus besteht diese sogenannte „Dunkle Materie“?

Drittens: „Welche Rolle spielt die Gravitation in allem?“, fragt sich – ebenfalls schon 1992 – Helmut Satz, damals Physiker am Europäischen Teilchenforschungszentrum CERN in Genf. „Es ist uns heute gelungen, die Theorien für die starke, elektromagnetische und schwache Wechselwirkung in einer Form zu formulieren, die im Grunde genommen strukturell universell ist. Wie das in der Gravitation zu machen ist, scheint mir heute weitgehend noch ungeklärt.“

Unzufriedenheit wächst

Und viertens: Was geschah kurz nach dem Urknall, durch den unsere Welt vor rund 13,8 Milliarden Jahren entstanden sein soll? Eine entscheidende Phase für das Schicksal des Kosmos. Hier wurden die Weichen dafür gestellt, dass sich überhaupt Sterne und Planeten bilden konnten – von denen zumindest einer von Lebewesen bevölkert ist, die sich heute fragen, wie einst Sterne und Planeten entstehen konnten.

Das Standardmodell aber gibt über diese Frühphase nur wenig Auskunft: Zu extrem waren damals die Bedingungen, zu geballt die Energie, um sie mit den uns bekannten Gesetzen über Teilchen und Kräfte beschreiben zu können.

Das Standardmodell ist keine richtige Theorie, beotnt Herwig Franz Schopper. Der Physiker war Direktor des CERN sowie des DESY.© imago / Lars Berg

Offene Fragen, die schon in den frühen Neunzigern für eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Standardmodell sorgen – auch beim ehemaligen CERN-Direktor Herwig Schopper. „Es ist noch keine richtige Theorie, sondern nur ein Modell“, betonte er. „Was man jetzt dringend sucht, sind Abweichungen von dem Modell, die den Theoretikern Hinweise geben könnten, wie die richtige Theorie hinterher aussieht.“

Suche nach Rissen im Standardmodell

Risse im Standardmodell aufzuspüren, um dahinter eine bessere, eine umfassendere Theorie zu erkennen – dieses Verlangen prägt die Physik seit Jahrzehnten. Mehr als einmal gibt es Grund zur Hoffnung, zum Beispiel 1997: Damals produziert Hera, ein Teilchenbeschleuniger am Forschungszentrum DESY in Hamburg, verdächtige Messdaten. Auf den ersten Blick sind sie mit dem Standardmodell nicht in Einklang zu bringen.

Lieferte verdächtige Messdaten: Die Hadron-Elektron-Ring-Anlage (Hera) auf dem Desy-Gelände in Hamburg.© picture alliance / dpa / Christophe Gateau

"Es wäre natürlich wunderschön, wenn es neue Physik wäre. Das würde uns wirklich weiterbringen“, sagt mir damals Albrecht Wagner, zu der Zeit Forschungsdirektor am DESY in Hamburg. „Aber ich glaube, es ist einfach zu früh, hier eine Aussage zu machen."

Tatsächlich: Ein paar Monate später kommt die Ernüchterung. Neue Messreihen entlarven, dass es sich bei den verdächtigen Resultaten bloß um statistische Ausreißer gehandelt hat, um eine zufällige Laune der Natur.

Experimente und Enttäuschungen

Dann, 2004, kommen vielversprechende Nachrichten aus den USA, vom Brookhaven National Lab, einem der großen Forschungszentren der Staaten. Anderthalb Stunden fahre ich von New York in Richtung Osten, dann kündigt das Schild auf dem Highway die Ausfahrt an zu einem Riesengelände, auf dem Bürobaracken und Betonhallen zwischen viel Rasen und Wald scheinbar willkürlich verteilt sind.

In einer der Hallen erwartet mich der Physiker Ofer Rind. „Hier liefen schon in den 60er-Jahren Experimente. Nun ja, und seitdem ist hier wohl nicht mehr groß renoviert worden“, erzählt er. Sperrmüllreife Büromöbel, veraltete Elektronik und Wände, die ewig keinen neuen Anstrich mehr gesehen haben.

Doch die Stätte ist historisch: Sie gehört zum AGS, in den 1960er-Jahren der stärkste Beschleuniger der Welt. Gleich drei Physiknobelpreise hat er dem Forschungszentrum beschert.

Womöglich kommt irgendwann ein vierter dazu – und zwar durch ein Experiment, das mitten in der schäbigen Halle aus den 60er-Jahren steht und bei dem auch Ofer Rind mitmischt.

„Wir stehen hier vor dem weltweit größten Magneten seiner Art. Er hat die Form eines Ringreifens, 14 Meter Durchmesser, 600 Tonnen schwer. Er basiert auf supraleitenden Spulen, die man, damit sie funktionieren, auf fünf Grad über den absoluten Temperaturnullpunkt kühlen muss.“

Taumelnde Myonen in Brookhaven

Der AGS-Beschleuniger erzeugt Myonen, also die schweren, kurzlebigen Brüder des Elektrons, und schießt sie in den Magneten ein. Dort ziehen die Teilchen ihre Kreise, nahezu lichtschnell. Und weil sich Myonen wie kleine Kompassnadeln verhalten, weil sie, wie es im Fachjargon heißt, „ein magnetisches Moment besitzen“, werden sie durch die enormen Kräfte des supraleitenden Magneten ins Taumeln versetzt, wie winzige Spielzeugkreisel.

Für Ofer Rind und seine Leute eine vielversprechende Möglichkeit, die Grenzen des Standardmodells auszuloten. „Die Messung des magnetischen Moments des Myons ist eine der präzisesten Messungen, die wir in der Teilchenphysik machen können. Und weil sich dieser Wert auch theoretisch sehr genau berechnen lässt, können wir das Standardmodell extrem präzise überprüfen.“

1997 legt das Experiment los, 2001 sind die Messungen beendet, die anschließende Auswertung zieht sich bis 2004. Dann das Resultat: Offenbar taumelten die Myonen ein bisschen schneller als vom Standardmodell vorausgesagt. „Verglichen mit der Theorie gibt es da möglicherweise eine Diskrepanz. Und wir vermuten, dass dahinter neue physikalische Phänomene stecken.“

Folgendes könnte passiert sein: Während die Myonen durch den Ring taumeln, sind aus dem Vakuum, buchstäblich aus dem Nichts, neue, unbekannte Teilchen aufgetaucht – Teilchen jenseits des Standardmodells. Dieses ultrakurze, sporadische Auftauchen hat das Taumeln der Myonen ein wenig beschleunigt, und genau das meint das Team von Ofer Rind beobachtet zu haben. Sollte das stimmen, wäre das ein indirekter, aber schlagkräftiger Beweis für den lang ersehnten Riss im Standardmodell.

Ein Hinweis auf unbekannte Teilchen?

Nur: Noch sind die Messungen nicht genau genug. Noch ist nicht sicher, ob tatsächlich neue Naturgesetze hinter dem Phänomen stecken oder bloß der pure Zufall. Also fassen die Fachleute um das Jahr 2004 einen Entschluss: Sie wollen das Experiment an anderer Stelle wiederholen – mit einem Beschleuniger, der deutlich mehr Myonen herstellen kann als der in Brookhaven. Das würde die Messgenauigkeit erhöhen.

Die Wahl fällt auf das Fermilab nahe Chicago, das größte Teilchenforschungszentrum der USA. Aber es wird dauern: 15 Jahre mindestens, bis das neue Experiment aufgebaut, gemacht und ausgewertet ist, eine Geduldsprobe. Doch zuvor richtet sich die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf ein anderes Projekt – wesentlich teurer, spektakulärer und damals auch vielversprechender.

Suche nach neuen Teilchen am CERN

September 2008: Unter Applaus nimmt Generaldirektor Rolf Heuer am CERN in Genf den LHC in Betrieb, den Large Hadron Collider, den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. „Ich glaube, es ist ein historischer Moment. Um 10:25 Uhr ist der Strahl zum ersten Mal umgelaufen. Mein Glückwunsch an alle Beteiligten!“

In einem Ringtunnel, 27 Kilometer lang, bringt er Protonen, also Wasserstoffkerne, auf enorme Energien und lässt sie frontal aufeinanderprallen. Dabei sollen neue, bis dato unentdeckte Elementarteilchen entstehen.

Bisher der größte Teilchenbeschleuniger der Welt: der Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz.© picture alliance / AP Photo / Keystone / Martial Trezzini

Wie gigantisch die milliardenteure Maschine ist, wird mir so richtig klar, als ich nach Genf fahre und sie mir ansehe. 100 Meter fährt der Fahrstuhl in die Tiefe, dann öffnet sich die Tür. Der Weg führt durch Gänge mit Betonwänden, meterdick. „Der Tunnel ist 27 Kilometer lang und es gibt acht Zugangsstellen. Wenn Sie jetzt in die Richtung 27 Kilometer gehen, kommen Sie da drüben wieder raus.“

Eine Maschine, zu riesig, um sie zu Fuß zu bewältigen. Der Physiker Michael Eppard, der 2008 am CERN arbeitet, zeigt auf Fahrräder, die an einer der Betonwände lehnen. „Unter Umständen müssen Sie viele Kilometer zurücklegen, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Da ist die einfachste Möglichkeit, ein Fahrrad zu nehmen.“

"Das vielleicht größte Messgerät der Welt"

Der Beschleuniger steckt in einem U-Bahn-ähnlichen Tunnel. Wuchtige Stahlröhren reihen sich aneinander, meterdick und blau lackiert.

„Das sind die blauen, 15 Meter langen Magnete. Davon gibt es 1232 Stück.“ Die Magnete halten die Protonen auf ihrer Kreisbahn. Die eine Hälfte fliegt im Uhrzeigersinn, die andere ihm entgegen. „Die Protonen haben nahezu Lichtgeschwindigkeit. Man kann sie fast nicht mehr von Lichtgeschwindigkeit unterscheiden.“

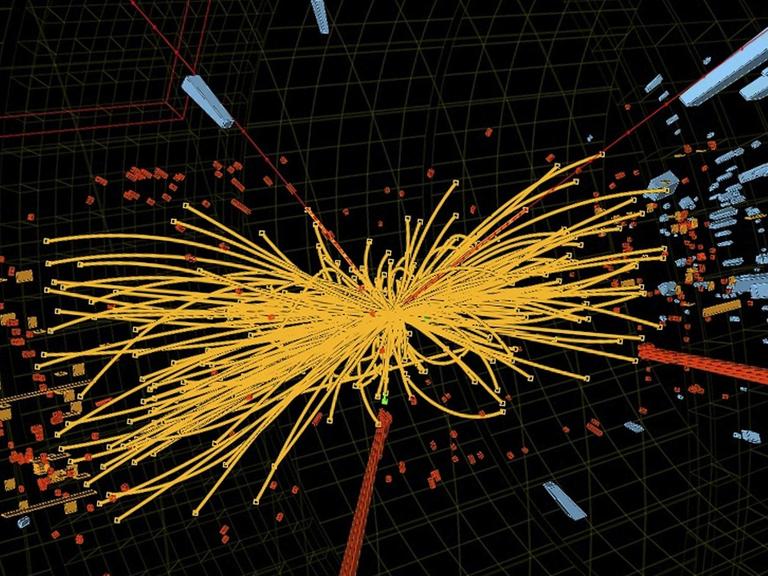

Dort, wo die Protonen mit ungemeiner Wucht zusammenprallen, sind Detektoren aufgebaut – riesige Teilchenkameras. ATLAS, so heißt einer dieser Detektoren. Das vielleicht größte Messgerät der Welt, sagt Ingenieur Markus Joos. „Der Detektor ist 25 Meter hoch, 45 Meter lang und wiegt etwa 7000 Tonnen. Die Kollisionen finden genau im Zentrum vom Detektor statt.“ Wenn dort die Protonen zusammenstoßen, entstehen sekundäre Teilchen aus den Kollisionen. „Man hat so etwa 1000 einzelne Bruchstücke, die man genau detektieren muss.“

Aufregung um ein "Buckelchen"

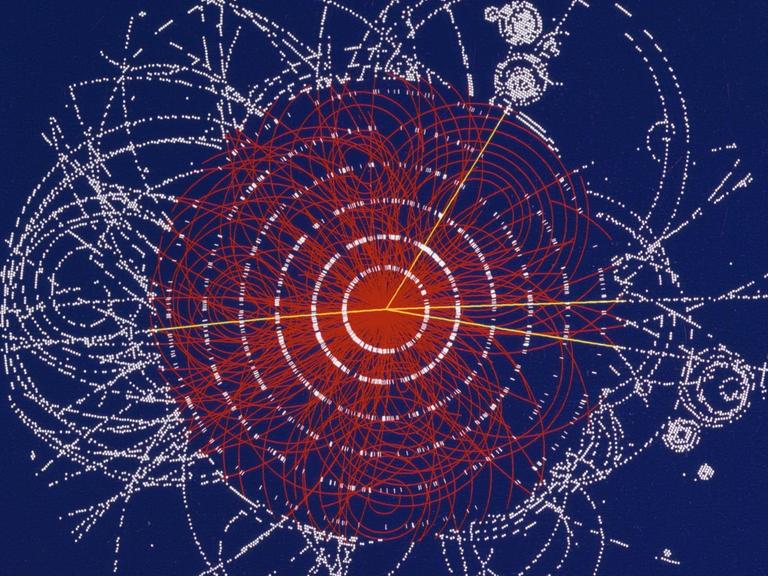

Aus den Messdaten lesen die Fachleute heraus, ob der Beschleuniger ein bis dato unbekanntes Teilchen erzeugt hat – einen neuen Urbaustein der Welt. Und tatsächlich, der LHC liefert. Am 4. Juli 2012 vermeldet Rolf Heuer im Hörsaal des CERN die Entdeckung des Higgs-Teilchens.

Das Higgs, der letzte noch fehlenden Baustein des Standardmodells. Vereinfacht gesagt erklärt es, wie andere Teilchen zu ihrer Masse kommen. Ein Jahr später gibt es dafür den Nobelpreis. Nur: Anzeichen für Teilchen jenseits des Standardmodells liefert der LHC zunächst nicht, zur Enttäuschung der Fachwelt.

Vermeldet die Entdeckung des Higgs-Teilchens: Physiker Rolf-Dieter Heuer.© imago / CommonLens

Erst 2016 zeigt sich in seinen Messkurven ein winziger Buckel, der da eigentlich nicht hingehört. Und dieses Buckelchen sorgt für Aufregung, auch bei Alexander Schmidt, damals Teilchenforscher an der Uni Hamburg.

„Es ist interessant, dass die komplette Physikergemeinschaft da jetzt draufstarrt und guckt, was passiert ist“, so Schmidt. Bald überschlagen sich die Vermutungen: Was bloß könnte hinter den winzigen Abweichungen stecken, hinter den vagen Indizien für einen Riss im Standardmodell?

„Es gibt Interpretationen, die das Ganze in den Zusammenhang mit der Dunklen Materie bringen. Es gibt Ansätze, dass das Higgs gar kein Elementarteilchen ist, sondern ein zusammengesetztes Teilchen. Da gibt es eine ganze Vielzahl von Interpretationen.“

Teilchenphysik in der Krise

Doch dann zeigen weitere Messungen: Wieder ein Fehlalarm, wieder nur ein Zufall, erneut eine enttäuschte Hoffnung. Als ich 2018 die streitbare Buchautorin und Physikerin Sabine Hossenfelder interviewe, behauptet sie: Die Teilchenphysik steckt in einer Krise, und zwar einer handfesten.

„Jetzt müssen die Teilchenphysiker sich überlegen, was da schiefgegangen ist und das korrigieren. Wir wären gut beraten, wenn wir erst einmal ein bisschen mehr nachdenken, bevor wir weitere Milliarden in größere Beschleuniger stecken.“

Ein Hoffnungsfunke aber bleibt – und zwar der Nachfolger jenes Experiments in Brookhaven, das 2004 Hinweise auf einen Riss im Standardmodell aufgespürt hat – ein zu schnelles Taumeln des Myons, hervorgerufen möglicherweise durch das spontane Auftauchen neuer, unbekannter Teilchen.

Neuauflage des Experiments von Brookhaven

2014 war der 14 Meter große Ringmagnet von Brookhaven zum Forschungszentrum Fermilab nach Chicago verfrachtet worden, erzählt Projektsprecher Chris Polly – per Schiff die Atlantikküste hinunter und den Mississippi hoch, das restliche Stück dann per Schwerlasttransporter mitten durch die Vororte von Chicago.

In Chicago angekommen, möbelt das 200-köpfige Team den Ringmagneten gehörig auf, bestückt ihn mit besserer Messtechnik. „Wir haben zwar denselben Magneten verwendet, aber es ist ein viel besseres Experiment“, sagt Polly. „Unsere Myonenstrahlen sind viel reiner, die Messinstrumente viel fortschrittlicher. Das Feld unseres Magneten ist viel gleichmäßiger als damals in Brookhaven.“

Für das Experiment „Myon g-2“ wird der 14 Meter große Ringmagnet von Brookhaven nach Chicago gebacht.© imago images / ZUMA Wire

Und: Der Beschleuniger am Fermilab kann 10.000 Myonen auf einmal in den Ring schießen, zwanzigmal mehr als in beim alten Experiment. 2017 starten die Messungen, dann werten Chris Polly und seine Leute die ersten Messdaten aus.

Im April 2021 sind sie sich sicher: Sie sind einer heißen Sache auf der Spur. „Ist das nicht fantastisch? Das war genau der Moment, auf den wir hingearbeitet haben.“

"Es gibt da etwas, was wir nicht verstehen"

Der Versuch kann die alten Messungen aus Brookhaven nicht nur bestätigen, sondern sogar erhärten: Es scheint etwas faul zu sein mit dem Standardmodell. „Man kann davon ausgehen, dass dies nur in einem von 40.000 Fällen, in denen man das Experiment durchführt, zufällig geschieht. Wir können also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es da etwas geben muss, was wir nicht verstehen.“

Aber endgültig hieb- und stichfest ist die Sache noch immer nicht. Denn: Um von einer Entdeckung zu sprechen, sollte die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls nicht größer sein als eins zu drei Millionen, so will es eine bewährte Konvention der Physik. Eine Wahrscheinlichkeit von eins zu 40000 ist davon noch ein Stück entfernt.

Es braucht also mehr Messdaten. Aber die werden kommen, sagt Polly. „Das war nur der erste Durchgang. Das waren nur sechs Prozent der Messdaten, die wir insgesamt aufnehmen wollen. Wir sind schon dabei, weitere Daten zu analysieren und rechnen damit, im nächsten Sommer die nächsten Ergebnisse vorlegen zu können.“

Und: Derzeit entsteht in Japan ein Experiment, dass das magnetische Verhalten des Myons auf andere Weise vermessen will. Kann es die Daten aus Chicago bestätigen, dürfte das das Vertrauen in die Ergebnisse weiter steigern.

Mehr Daten und Messungen nötig

Ein kleines Fragezeichen aber bleibt: Im Standardmodell gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Wert für das magnetische Moment des Myons auszurechnen. Und eine noch junge, computerbasierte Methode kommt zu einem Wert, der nicht ganz so stark abweicht von den Ergebnissen aus Chicago wie der Wert, der mit dem älteren, bewährten Verfahren ausgerechnet wurde.

Würde sich das bewahrheiten, hätte man in den letzten Jahren zwar extrem präzise gemessen, aber nicht genau genug gerechnet. Bleibt also in den nächsten Jahren zu erforschen, wie brauchbar und zuverlässig diese neue Methode ist.

Doch trotz dieser Unwägbarkeiten – manche spekulieren bereits über die spannendste Frage: Was in aller Welt könnte die Abweichungen verursachen?

„Die Größe, um die es hier geht, dieses g-2 des Myons, ist eine absolut faszinierende Größe für mich.“ Auch einige Deutsche zählen zu jenem Forschungsteam, das das Myon-Experiment in Chicago aufgebaut hat – darunter Dominik Stöckinger, Physikprofessor aus Dresden. „Es besteht dabei die Möglichkeit, dass man die Grenzen des Standardmodells auslotet.“ Das sei das Spannende dabei. „Man denkt ja vielleicht, die Physiker wären traurig, wenn das Standardmodell irgendwann ersetzt werden müsste. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Es gibt Phänomene im Universum, die sich damit nicht erklären lassen.“

Leptoquarks, Dunkle Materie, Supersymmetrie

Auch wenn es noch nicht ganz klar ist, auch wenn es noch weitere Messdaten braucht, um aus den Hinweisen eine Entdeckung zu machen: Stöckinger denkt bereits darüber nach, was an neuer Physik dahinterstecken könnte. Im Prinzip könnte es alles Mögliche sein.

„Es sind vielleicht vier Favoriten, die ich nennen würde. Leptoquarks sind einer, Dunkle Materie ist ein zweiter. Das dritte wäre die Supersymmetrie. Das letzte wären zusätzliche Higgs-Teilchen.“ Alles Teilchen, die es im Standardmodell schlicht nicht gibt und hinter denen eine neue, eine umfassendere Theorie stecken müsste.

Besonders faszinierend: „Ein Teilchen, das für diese ungewöhnliche Abweichung sorgen könnte, zählt womöglich zur Dunklen Materie, die wir überall im Universum vermuten.“

Die Dunkle Materie. Viele Fachleute, unter ihnen Lorenzo Calibbi, Physiker an der Nankai-Universität in China, gehen davon aus, dass es sie geben muss, dass sie mit ihrer Schwerkraft die Galaxien zusammenhält wie ein unsichtbarer Kleber und auch für die Frühphase des Universums prägend war, quasi als Geburtshelfer der galaktischen Entwicklung.

Nur: Aus welchen Teilchen diese Dunkle Materie besteht, ist völlig rätselhaft, auch das Standardmodell hilft da nicht weiter. Calibbi nun kann sich vorstellen, dass es genau solche Dunkle-Materie-Teilchen sind, die das Myon beim Chicagoer Experiment aus dem Takt bringen, in dem sie unvermittelt und ganz kurz neben ihm auftauchen.

„Um die Ergebnisse zu erklären, sollten die Massen dieser neuen Teilchen nicht allzu schwer sein, nicht viel schwerer als jene Teilchen, die wir vom Standardmodell kennen. Und es besteht durchaus Hoffnung, solche neuen Teilchen in Zukunft mit Beschleuniger-Experimenten zu entdecken.“

Was genau hinter den Abweichungen des Experiments steckt, welche neue Physik und welche neuen Teilchen, das verraten die Messdaten nicht, das geben sie schlicht nicht her. Dazu braucht es eine andere Klasse von Experimenten.

Gesucht: noch gigantischere Messapparate

„Sie suchen nach indirekten Effekten verursacht von neuen Teilchen. Um jedoch einen endgültigen Beweis dafür zu haben, welche Art von neuer Physik dahintersteckt, müssten wir diese neuen Teilchen auch wirklich sehen. Wir müssten sie mit Beschleunigern erzeugen und beobachten, wie sie sich verhalten.“

Die Hoffnung: Vielleicht findet der LHC ja noch etwas. Er wird in den kommenden Jahren kräftig hochgerüstet und soll dann mit mehr Schlagkraft agieren. Oder die Physik-Gemeinde bekommt eine noch größere Maschine bewilligt, sie träumt zum Beispiel von einem 100-Kilometer-Ring. Der könnte Protonen mit einer noch viel größeren Wucht aufeinander feuern und dadurch noch schwerere, noch exotischere Teilchen erzeugen – wenn es sie denn gibt.

„Wir haben jetzt tatsächlich fünf Jahrzehnte lang das Standardmodell bestätigt und in fast allen Facetten untersucht. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt an der Schwelle angekommen sind, wo wir darüber hinausgehen können“, sagt Dominik Stöckinger aus Dresden, Mitglied des g-2-Teams. „Auf jeden Fall hat das Experiment im April einen großen Hype ausgelöst.“

Aufbruchstimmung in der Teilchenphysik

Klar ist: Die Resultate aus Chicago haben neuen Schwung in die Teilchenphysik gebracht. Und mittlerweile sind auch andere Hinweise hinzugekommen: Insbesondere hat ein Detektor namens LHCb, eine der riesigen Teilchenkameras am Large Hadron Collider, Auffälligkeiten registriert beim Zerfall eines bestimmten Quark-Teilchens. Sollten sich diese Auffälligkeiten in den nächsten Jahren bestätigen, wäre eine weitere Bruchstelle im Standardmodell gefunden.

Zusammen mit den Daten aus Chicago sorgt das für einige Aufbruchstimmung in der Teilchenphysik, auch bei Ties Behnke und Carsten Niebuhr vom DESY in Hamburg.

„Das ist schon hochinteressant. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass sich daraus tatsächlich etwas entwickelt. All das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass wir das wirklich schaffen, das Standardmodell zu knacken in den nächsten Jahren.“

„Aber wir haben einfach gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass wir vorsichtig und geduldig sein müssen, und das nicht über Nacht kommt.“

Optimismus ja, Euphorie nicht unbedingt, so lässt sich die Stimmung beschreiben. Denn allzu oft hat die Physikgemeinde in Vergangenheit vorschnell frohlockt, wenn sich vage Hinweise auf neue Physik zeigten – Hinweise, die sich später wieder in Luft auflösten.

Neue Theorie, neue Fragen

Klar aber scheint: Selbst wenn die Spur heiß ist, wenn die Physikgemeinde irgendwann neue Teilchen aufspürt und dadurch zu einer besseren und umfassenderen Theorie kommt – die letzten Fragen wird auch diese neue Supertheorie nicht beantworten.

Dass das aus Prinzip nicht möglich ist, wusste schon Steven Weinberg, der legendäre Mitschöpfer des Standardmodells.

„So eine Theorie wird uns nie endgültig zufriedenstellen. Denn wie immer diese Theorie auch aussieht – irgendjemand wird immer fragen: Warum ist ausgerechnet das die richtige Theorie und nicht irgendeine andere? Und dann kommen wir an den Punkt, an dem wir keine Antwort mehr wissen. Zwar wäre es sehr schön, wenn wir sagen könnten: Unter logischen Gesichtspunkten ist das die einzig mögliche Theorie. Aber wir wissen heute schon, dass das nicht geht. Denn wir können uns Welten mit Naturgesetzen ausdenken, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, die aber logisch durchaus möglich sind. Ich sehe jedenfalls keine Möglichkeit, jemals sagen zu können, warum die endgültige Theorie gerade so ist und nicht anders.“