Thomas Chatterton Williams: Selbstporträt in Schwarz und Weiß. Unlearning Race

Aus dem Englischen übersetzt von Dominik Fehrmann

Edition Tiamat, Berlin 2021

184 Seiten, 24 Euro

Selbstermächtigung gegen absurde Zuschreibungen

05:43 Minuten

"Mein Vater ist schwarz, aber meine Tochter ist weiß". Ausgehend von dieser persönlichen Erfahrung beginnt der Schriftsteller Thomas Chatterton Williams, absurde Kategorien zu hinterfragen. „Ich steige aus diesem Race-Spiel aus“, behauptet er am Ende.

Thomas Chatterton Williams, selbst Sohn eines "schwarzen" Vaters aus den amerikanischen Südstaaten und einer "weißen" Mutter mit deutschen Wurzeln, ist mit einer "weißen" Französin verheiratet und lebt in Frankreich.

Die Geburt seiner ersten Tochter, die äußerlich gänzlich nordeuropäisch aussieht, wirft den jungen Vater, der sich selbst immer als "Black" identifiziert hat, in eine Identitätskrise.

Ausstieg aus dem "Race-Spiel"

Das ist der Anfangspunkt des sehr persönlichen Memoirs des US-amerikanischen Schriftstellers, der – ausgehend von seinem eigenen Selbstverständnis und Erleben und der Absurdität des Satzes "Mein Vater ist schwarz, aber meine Tochter ist weiß" – beginnt, die Kategorie "race", wie sie in den USA verwendet wird, zu hinterfragen.

Am Ende seiner Gedankenreise steht ein provokativer performativer Akt: die Behauptung, er sei ein "Ex-Schwarzer", er steige fürderhin aus dem "Spiel" der nach "race" sortierten Identitätszuschreibung aus.

Dass das nicht ohne Weiteres möglich ist, weil Identität nicht nur vom eigenen Selbstverständnis abhängt, sondern auch von den Zuschreibungen anderer, ist Williams natürlich klar.

Sein Hauptpunkt ist aber der: Wenn "race" (der Begriff, der im Vergleich zur deutschen "Rasse" andere historische Konnotationen hat, wird auch in der deutschen Übersetzung beibehalten) keine biologische Realität hat, sondern nur eine historische und soziale, ist es dann wirklich zielführend, diese Kategorie, diesen historisch einmal begangenen Kategorienfehler, für die Gegenwart und vor allem für die Zukunft so starkzumachen? Gerade auch dann, wenn "race" oft als Codewort für etwas anderes, Soziales steht oder zumindest damit vermischt wird?

Wenn man beispielsweise von sozialer Benachteiligung von "Schwarzen" redet, aber damit eigentlich spezifische Armutsmilieus meint, ähnlich wie hierzulande oft von "Muslimen" oder "Migranten" als bildungsfernen Schichten gesprochen wird, ohne zu beschreiben, wen genau man damit meint und welche reale Diversität der mit diesen Etikettierungen bedachten Menschen man damit unter den Teppich kehrt.

Die Aporie der Kategorie

Das soziale und theoretische Grundproblem, das Williams letztlich verhandelt, ist die auch aus dem Feminismus und anderen emanzipativen Bewegungen sattsam bekannte Frage, wie man mit vorhandener gruppenbezogener Diskriminierung umgeht.

Macht man die zu Unrecht aufgrund eines bestimmten Merkmals (Geschlecht, "race") diskriminierte Gruppe als Gruppe stark, um ein möglichst politisch stabiles Subjekt ("Frauen", "Afroamerikaner") zu erzeugen, das seine Interessen verteidigen kann?

Oder kritisiert man die Kategorien selbst, die zu falschen Hierarchien geführt haben, betont also, dass Geschlecht oder "race" eben, anders als Sexisten und Rassisten glauben, gerade nicht relevant seien?

Die Frage ist aporetisch, denn beide Antworten sind sowohl richtig als auch falsch: Die Kategorie muss benannt werden, um die Diskriminierung sichtbar zu machen; sie muss aber auch kritisiert werden, um die falsche Einteilung der Welt zu überwinden.

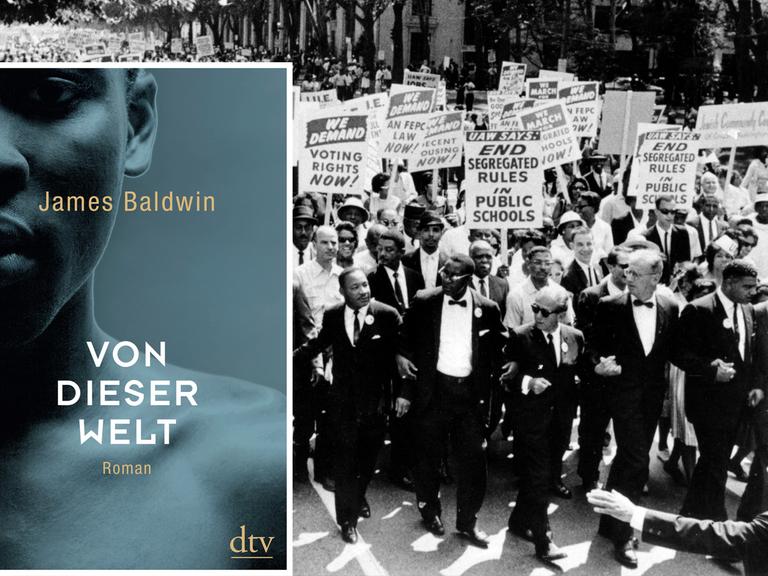

Williams neigt eindeutig zu Letzterem. Sein Schreiben durchzieht ein existenzialistischer Hauch der Selbstverantwortung und Selbstermächtigung, der ihm viel Kritik eingebracht hat. Insbesondere von Teilen des progressiven Spektrums, die für antirassistisches Denken und Handeln die Kategorie gerade "race" stark machen und denen Williams umgekehrt vorwirft, die Schwarz-Weiß-Unterscheidung allzu absolut zu setzen.

Komplexität der gelebten Erfahrung

Dass seine privilegierte Position als Intellektueller und "Expat" in Paris nicht exemplarisch ist für die "schwarze" Erfahrung in Amerika, weiß Williams natürlich, und keineswegs leugnet er die reale Macht von Rassismus, auch in seinem Leben.

Wo er Dissens äußert mit antirassistischen Denkern, betrifft es die Theorie der Sache, nicht die politischen Ziele. In kurzen Formaten, etwa in den sozialen Netzwerken, kann das, dem Medium entsprechend, gelegentlich polemisch wirken.

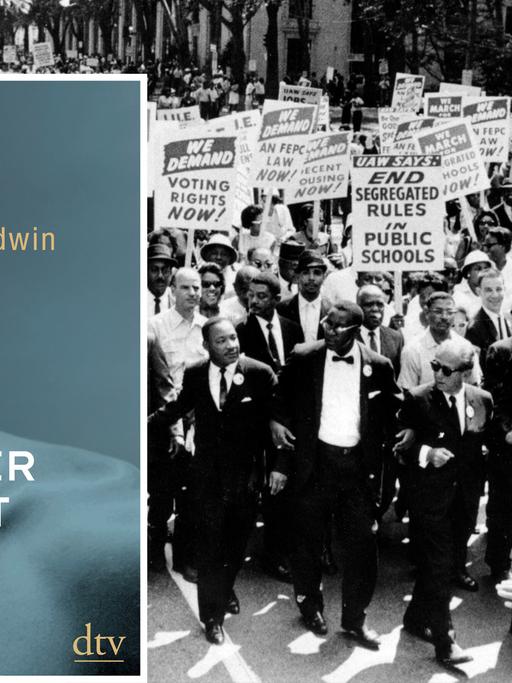

In "Selbstportrat in Schwarz und Weiß" beschreibt US-Schriftsteller Thomas Chatterton Williams seinen Versuch, sich von gängigen Identitätszuschreibungen zu lösen.© Deutschlandradio / Edition Tiamat

Auf der langen Strecke freilich ist Williams äußerst lesenswert: Sein Buch ist nicht nur literarisch anspruchsvoll und stilistisch elegant (Qualitäten, die sich leider nicht ganz in die deutsche Version übertragen), sondern es ist vor allem ein wirklich entwaffnend ehrlicher und selbstreflexiver Versuch, die Komplexität der gelebten Erfahrung kleinteilig festzuhalten.

In diesem persönlichen und literarischen Schreiben lassen sich Ambivalenzen, Momente der Unsicherheit und der Absurdität einfangen, die manchmal erhellender sind als die großen Theorien.