Schätze am Meeresgrund - Chancen und Risiken

Am Meeresgrund liegen riesige Mengen an Bodenschätzen. Steigende Rohstoffpreise und neue Technik, sie zu erschließen, rücken sie ins Blickfeld. Doch viele Fragen sind offen. Etwa, wie Umweltkatastrophen verhindert werden können.

Leinen los für die Sonne. So heißt das Ende 2014 in Dienst gestellte neue deutsche Forschungsschiff. Die ersten Testfahrten hat das für 120 Millionen Euro im niedersächsischen Papenburg gebaute und schwarz-rot-gold lackierte schwimmende Labor auf Nord- und Ostsee absolviert, dann ging es auf die andere Seite der Erdkugel. Oliver Meyer ist der Kapitän.

"Wir fahren in die Südsee zum Forschen - Tonga, Neuseeland, die Ecke; wir fahren dann nach Fidschi hoch, Indonesien rum. Unser Arbeitsgebiet liegt in den Tropen und Subtropen. Die Freizeitbekleidung von uns ist also eher kurze Hose, T-Shirt, kurzes Hemd."

Pazifik und Indischer Ozean sind das Einsatzgebiet der Sonne, in Deutschland wird sie in den nächsten Jahren nicht wieder zu sehen sein. Klimaforscher und Meeresbiologen werden das Schiff nutzen, und oft kommen auch Geologen mit an Bord. Denn eine der Aufgaben ist die Erforschung der Rohstoffe in der Tiefsee und der Umweltauswirkungen, die ihr Abbau hätte.

Erdöl und Erdgas werden schon seit über 50 Jahren offshore gefördert. Steigende Rohstoffpreise und neue technische Möglichkeiten lenken den Blick jetzt auch auf die anderen Bodenschätze am Meeresgrund. Energiereiche Methanhydrate und wertvolle Metalle in Manganknollen und Massivsulfiden stehen auf der Liste der Geologen. Die Vorräte sind riesig, doch viele Fragen sind noch offen. Wo genau befinden sich lohnende Vorkommen? Mit welcher Technik können sie erschlossen werden? Welche Regeln sollen dabei gelten? Wer überwacht ihre Einhaltung in internationalen Gewässern fern jeder Küste? Und wie können Umweltkatastrophen verhindert werden?

Schon das Vorgängerschiff, die alte Sonne, war auf der Suche nach Antworten unterwegs. Rund 200 Expeditionen hat das 2014 ausgemusterte langjährige deutsche Forschungsschiff durchgeführt. Zum Beispiel in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone, auf halber Strecke zwischen Mexiko und Tahiti im Jahre 2010.

Leichte Briese bei fast flacher See – ideale Voraussetzungen für die Arbeit der 23 Wissenschaftler an Bord. Ein Kran zieht den sogenannten Kastengreifer aus dem Wasser und hievt ihn an Deck. In rund 5000 Metern Tiefe hat er eine 50 mal 50 Zentimeter große Probe aus dem Meeresboden gestanzt. Vorsichtig öffnen zwei Crewmitglieder den Stahlkasten. Das Meerwasser fließt ab und zurück bleibt eine dicke graugelbe Sedimentschicht, darauf liegen dicht an dicht unscheinbare schwarze Steine. Doch sie haben es in sich, erklärt Expeditionsleiter Carsten Rühlemann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Es sind sogenannte Manganknollen.

"Da sind natürlich Mangan – namensgebend – drin und Eisenoxyde, aber wichtig und wirtschaftlich interessant sind vor allem Kupfer, Nickel und Kobalt, untergeordnet auch Zink und sogenannte elektronische Metalle, die für Hochtechnologieanwendungen interessant sind: Molybdän, Selen z um Beispiel, die man für den Bau von Flachbildschirmen, Solarpaneln brauchen kann. Nickel ist mit ein bis 1,3 Prozent vorhanden und Kobalt mit 0,2 Prozent. Deshalb ist es eigentlich eine Nickellagerstätte, das ist das interessanteste Metall."

Die Arbeit auf hoher See ist mühselig. Gerade mal 50 Proben konnten die Wissenschaftler auf ihrer fünfwöchigen Expedition einsammeln, zusätzlich haben sie den Meeresgrund per Echolot vermessen und mit einer Videokamera gefilmt. Journalisten waren nicht an Bord, ihre Arbeit auf Deck und im Labor des Schiffs haben die Wissenschaftler mit Kamera und Mikrofon selber dokumentiert.

Eine aufgeschnittene Manganknolle zeigt, dass sich die wertvollen Metalle über Millionen Jahre wie die Schalen einer Zwiebel um einen kleinen Kern herum angelagert haben. Kalkschalen abgestorbener Kleinstlebewesen und mineralienreiche Porenwässer des Sediments liefern das Material dafür. In manchen Gebieten der pazifischen Tiefsee liegen Knollen wie das Pflaster einer Römerstraße dicht an dicht auf dem Meeresgrund. Auf rund eine Milliarde Tonnen wird die Gesamtmenge an Manganknollen allein im deutschen Claim geschätzt – schon ein kleiner Teil davon würde den Bedarf über Jahrzehnte decken.

Eine weltweite Top-Nachricht

Nicht nur Deutschland untersucht, ob sich der Abbau lohnt. Auch China, Russland, Japan, Korea und Frankreich haben im Jahr 2002 von der Seerechtsbehörde der Vereinten Nationen einen 15 Jahre gültigen Claim zur exklusiven Exploration von Manganknollen im Pazifik erhalten – im Umfang von jeweils 75.000 Quadratkilometern. Das entspricht der Fläche der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Auch für ein ähnlich großes Seegebiet im Indischen Ozean östlich von Madagaskar hat Deutschland 2013 eine Explorationslizenz beantragt. Dort werden große Mengen sogenannter Massivsulfide vermutet.

Carsten Rühlemann: "Massivsulfide, das sind Ausfällungen am Meeresboden, die dadurch entstehen, dass Meerwasser in die ozeanische Kruste, also das Gestein des Meeresbodens eindringt, erhitzt wird bis auf 400 Grad. Die wässerigen Lösungen werden sauer und lösen dadurch eben Metalle aus der ozeanischen Kruste. Wenn sie aufsteigen führen sie diese Metalle mit sich, kühlen schlagartig ab wenn sie mit dem kalten Meerwasser in Berührung kommen. Und diese Ausfällungen, das sind dann eben die metallreichen Massivsulfide. Da ist Kupfer drin, Zink, in Spuren ist auch Gold drin und Silber. Aber das wichtigste Metall hinsichtlich seines Wertes ist Kupfer."

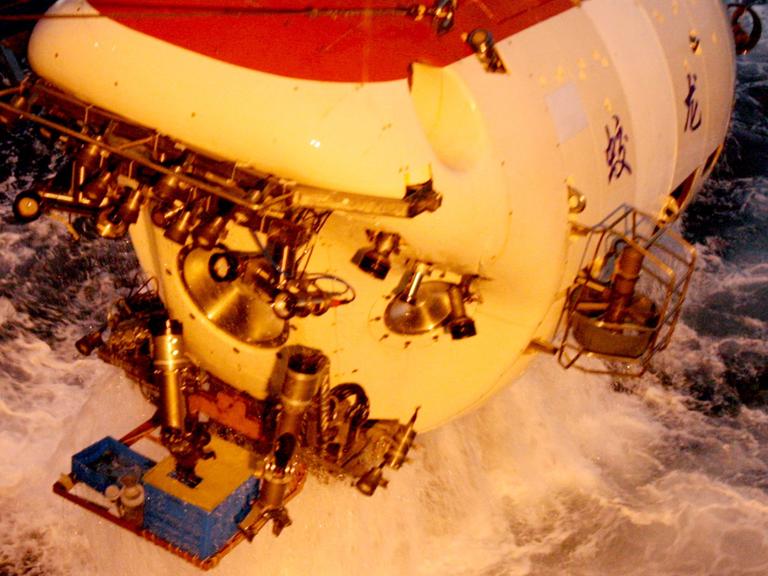

Carsten Rühlemann war dabei, als die alte Sonne das künftige deutsche Lizenzgebiet auf einer ihrer letzten Fahrten im Dezember 2013 ansteuerte. An Bord hatte sie den Tauchroboter Kiel 6000.

Das gelb lackierte Hightech-Gerät kann mit eigenem Antrieb bis zu 6000 Meter tief tauchen, filmen und Bodenproben nehmen. An acht Stellen entdeckte es Felder mit Massivsulfidvorkommen. Der Metallanteil in den Bodenproben war vielversprechend.

"Die reichsten Vorkommen, die wir gefunden haben, haben 25 Prozent. Also man kann so mit 15 bis 25 Prozent rechnen, aber Tonnagen können wir überhaupt noch nicht angeben. Das ist sehr unsicher, weil wir die Ausdehnung in die Tiefe überhaupt noch nicht kennen."

Vor Papua-Neuguinea soll der Abbau von rund zwei Millionen Tonnen Massivsulfid im Wert von zwei Milliarden Dollar schon bald beginnen. Das kanadische Bergwerksunternehmen Nautilus Minerals hat dafür einen Lizenzvertrag mit dem Südseestaat abgeschlossen und im britischen Newcastle das erste Abbaugerät herstellen lassen. Hauptelement ist eine mit Messern versehene schwere Metallwalze, die den Meeresboden in 1500 Metern Tiefe aufbrechen soll. Das aufgewühlte Schlamm-Metallgemisch soll dann zum Abtransport auf Frachtschiffe gepumpt werden.

"Das kann man sich ähnlich vorstellen wie im Braunkohletagebau, Schaufelbagger unter Wasser. Die Firma Nautilus hat natürlich ein wirtschaftliches Konzept entwickelt bevor sie das Risiko eingegangen ist, und die sind sich sicher, dass es eben wirtschaftlich abbaubar ist."

Begonnen hatte die Erforschung der Tiefsee erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Vorher gab es keine Geräte, die stabil genug waren, um dem enormen Wasserdruck standzuhalten. Alle zehn Meter nimmt er um ein Bar zu, schon in 1000 Metern Wassertiefe lastet auf jedem Quadratzentimeter ein Gewicht von 100 Kilo. Über 1000 Kilo waren es, als der Schweizer Ozeanograph Jacques Piccard und sein US-amerikanischer Kollege Marine-Leutnant Don Walsh am 23. Januar 1960 den tiefsten Punkt der Erde erreichten. Eingezwängt in einer Stahlkugel mit 2,18 Meter Durchmesser blieben sie eine halbe Stunde am Grund des Marianengrabens, fast elf Kilometer unter der Wasseroberfläche. Weltweit war das eine Top-Nachricht.

Interviewer: "Herr Piccard, damit haben Sie ja den absoluten Weltrekord aufgestellt."

Jacques Piccard: "Ja sicher, aber wir haben das nicht dafür gemacht. Man kann nicht nur in einer Tauchfahrt viele Beobachtungen machen, man sollte sehr vielmal tauchen natürlich. Aber es war sehr wichtig, einmal bis an den Grund zu gehen, um zu wissen, dass jetzt die Ozeanographen, die Ozeanologen irgendwo in der See tauchen können – ganz ohne Angst zu haben und ohne Schwierigkeiten."

Doch die Rekordtauchfahrt wurde nicht zum Auftakt einer stürmischen Entwicklung. Erst 52 Jahre später erreichte James Cameron als dritter Mensch den tiefsten Punkt des Ozeans. Außer Piccard, Walsh und Cameron ist bisher niemand tiefer als 7000 Meter abgetaucht. Denn im Einsatz haben sich bemannte Fahrzeuge als unpraktisch erwiesen.

Gerhard Bohrmann weiß das aus eigener Erfahrung. Der Bremer Meeresgeologe hat sein gesamtes Arbeitsleben mit der Erforschung der Tiefsee verbracht.

"In einem Tauchboot sind Sie an die Tauchzeit gebunden, also sagen wir mal zehn plus zwei, drei Stunden, länger kann man mit so einem Tauchboot nicht tauchen. Und wenn Sie dann 4000 Meter haben, das heißt, Sie müssen erst mal anderthalb Stunden durch die Wassersäule nach unten, nachher wieder anderthalb Stunden aufsteigen, das heißt die Zeit am Meeresboden ist begrenzt. Das ist bei einem Tauchroboter unbegrenzt, sie können also mehrere Tage am Meeresboden bleiben. Das ist der große Unterschied."

Marsoberfläche genauer bekannt als Tiefseeboden

Deshalb wird in der Tiefsee heute fast nur noch mit unbemannten Fahrzeugen, sogenannten remotely operated vehicles, kurz ROVs, gearbeitet. In der Gerätehalle des Bremer Zentrums für marine Umweltwissenschaften wartet eines von ihnen auf den nächsten Einsatz.

"Das ist unser Quest 4000. Dieser Tauchroboter hat eine Kabelverbindung zum Schiff, und alle Personen, die mit dem Tauchen zu tun haben, sitzen also auf dem Schiff, können verfolgen an Monitoren, was los ist. In diesem Kontrollcontainer, das sieht ein bisschen so aus wie in 'nem Tauchboot, aber ist natürlich wesentlich mehr Platz und man hat auch die Kommunikation zum Schiff, zum Kapitän."

"Wenn er nicht gerade im Pazifik oder Indischen Ozean unterwegs ist, steht der Kontrollcontainer für das ROV Kiel-6000 auf dem Außengelände des Geomar-Forschungsinstituts in Kiel. So können Matthias Häckel und seine Kollegen die Abläufe bei der nächsten Tauchfahrt schon vorher trainieren. Der Container ist vollgestopft mit Computern und Bildschirmen.

"Links unten sieht man die verschiedenen Kameras und Kameraeinstellungen und die kann man gut dazu benutzen, zu gucken wie und wo wir uns am Meeresboden befinden, Geräte absetzen und wieder einsammeln. Und die HDTV-Kameras sind dann hauptsächlich auch dafür da, hochauflösende Bilder vom Meeresboden und dessen zu machen, was wir da untersuchen."

Zusätzlich zu den bemannten und den ferngesteuerten Tauchfahrzeugen werden seit einigen Jahren auch sogenannte AUVs - autonomous underwater vehicles - für die Erkundung der Tiefsee eingesetzt. Ohne Kabelverbindung zum Mutterschiff erledigen sie ihre zuvor programmierten Aufgaben selbständig und müssen erst wieder auftauchen, wenn der Strom in ihren Akkus zur Neige geht.

Noch unabhängiger können die Raupenfahrzeuge operieren, die am Boden eines schwimmbadgroßen, mit Salzwasser gefüllten Testbeckens am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Bremen getestet werden. Nur alle paar Tage müssen sie zu ihrer Docking-Station, einer Art Unterwassergarage, zurückkehren, um die Akkus nachzuladen und alle unterwegs gesammelten Bilder und Daten abzuliefern. Olaf Pfannkuche ist mit dem sogenannten Viator aus Kiel gekommen.

"Das ist ja das große Problem in der Meeresforschung, dass viele Seegebiete vollkommen unbekannt sind, weil da immer Stürme sind oder Eisbedeckung oder sonst was. Wir kennen eigentlich nur minimale Teilchen davon. Und die Zukunft wird wirklich sein, dass wir autonome Instrumente haben, die in Schwärmen sogar irgendwo arbeiten, und das ist natürlich dann 'ne große Aufgabe für die Zukunft, dort Navigation, autonome Funktionen und so weiter zu initialisieren."

70 Prozent der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt, der größte Teil des Meeresbodens wird nie von einem Sonnenstrahl getroffen – 300 Millionen Quadratkilometer liegen wortwörtlich im Dunkeln, das ist zwei Mal so viel wie die gesamte Landoberfläche. Kaum mehr als die Ausdehnung einiger Kleinstädte haben Forscher bisher im Detail unter die Lupe nehmen können. Die Oberfläche des Mars ist viel genauer bekannt als der Boden der Tiefsee. Denn Fernaufklärung hilft hier nicht weiter. Während Satellitenkameras Objekte von der Größe eines Autonummernschilds aus dem All aufnehmen können, liefern selbst die besten Echolote nur ein grobes Raster des Meeresbodens. Der 20 Meter hohe Schlot eines Schwarzen Rauchers, ein kleiner Schlammvulkan oder heiße Quellen sind darauf nicht mehr zu sehen, von einzelnen Manganknollen ganz zu schweigen.

Die meisten Entdeckungen sind deshalb zufällig gemacht worden, je nachdem wo die Forscher mit ihren Schiffen und Tauchgeräten gerade unterwegs waren. Vor allem fehlen systematische Beobachtungen über längere Zeiträume. Entsprechend dünn ist auch das Wissen über die ökologischen Folgen eines möglichen Bergbaus am Meeresgrund.

Einer, der diese Wissenslücke schließen will, ist der Meereswissenschaftler Laurenz Thomsen. Er hat einen Unterwasser-Roboter entwickelt, der sich per Mausklick fernsteuern lässt. Wally, so der Name des kleinen, mit Sensoren und Kameras ausgestatteten Kettenfahrzeugs, parkt 900 Meter unter dem Meeresspiegel am Rand des Barkley Canyons vor der kanadischen Pazifikinsel Vancouver Island. Wenn Laurenz Thomsen ihn zum Leben erweckt, sitzt er dabei bequem an seinem Schreibtisch in der Bremer Jacobs University. Vor ihm der aufgeklappte Laptop.

"Jetzt drück' ich auf den Knopf: Licht an. Und in dem Moment geht in einer Entfernung von 8500 Kilometern das Licht an, das dauert ungefähr eine Sekunde hier im Internet und dann haben wir das Licht angemacht."

Auf dem Computer erscheint das Bild der Videokamera, die Wally auf den Meeresboden gerichtet hat.

Laurenz Thomsen: "Wir befinden uns an einer Position circa 20 Meter entfernt von diesem Methanhydrathügel auf dem Wegepunkt 13, den kann man hier sehen auf dem Bildschirm, so 'ne kleine Flagge ist das mit 'ner Nummer 13 drauf, gelb umrandet. Und der Meeresboden sieht hier sehr einförmig aus, eintönig, einfach grau, da ist nicht viel zu sehen außer den Spuren von Wally."

Umweltgefahren bei Gewinnung von Methanhydraten

Für Energieversorgung und Datenübertragung ist der Roboter mit "Neptune Canada" verbunden. Dabei handelt es sich um ein 800 Kilometer langes Strom- und Datennetz, das die kanadische Regierung in bis zu 2800 Metern Tiefe auf dem Meeresboden vor Vancouver Island verlegt hat. 200 wasserdichte Steckdosen dienen dem Anschluss wissenschaftlicher Geräte. Mit dem Kabel an seinem Heck hängt Wally an einer davon. So kann der Roboter sich in einem Umkreis von 50 Metern frei bewegen. Ein paar weitere Klicks, Wallys Kamera schwenkt nach links und der Kettenantrieb setzt sich in Bewegung. Schon tauchen die ersten Lebewesen auf.

"Gleich am Meeresboden befinden sich kleine Seespinnen, die haben so die Größe von einem Ein-Euro-Stück mit Beinchen dran. Ich geh' dann mal auf Voraussicht – und da haben wir gleich einen großen Dorsch, ein sogenannter Black Cod, der sitzt jetzt hier in der Wassertiefe und sucht den Meeresboden dort nach Nahrung ab."

Laurenz Thomsen ist Biologe und Geochemiker. Sein besonderes Interesse gilt der Wechselwirkung von Lebewesen und Methanhydraten am Meeresgrund.

Methanhydrate sind noch vor Manganknollen und Massivsulfiden der vielversprechendste Rohstoff vom Meeresboden. Dabei handelt es sich um Erdgas, das in der Kälte und unter dem Druck des Wassers in 300 bis 1000 Metern Tiefe in einem Käfig von Wassermolekülen gefangen ist. Testbohrungen haben Methanhydrate im Sediment aller Kontinentalränder nachgewiesen.

Klaus Wallmann: "Das Potenzial ist wohl riesig. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Erdgas in Methanhydraten als in den konventionellen Lagerstätten. Wahrscheinlich von der förderbaren Menge mindestens dreimal so viel."

Der Kieler Meeresgeologe Klaus Wallmann leitet seit 2008 ein deutsches Forschungsprojekt mit 25 Partnern aus Wissenschaft und Industrie zur Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials und der Gefahren einer Methanhydrat-Gewinnung.

"Man kann die Gashydrate im Prinzip abbauen, wenn sie in sandigen Sedimenthorizonten vorkommen, die ihrerseits dann von tonigen Sedimenten bedeckt sind als Deckschicht obendrauf. Dann kann man sie prinzipiell abbauen. In Japan wurde das sehr detailliert untersucht welcher Prozentsatz von den gesamten Vorkommen in dieser Form vorkommen und da ist es etwa 50 Prozent, was sehr erfreulich ist."

Für die Förderung kann klassische Bohrtechnik genutzt werden. Allerdings stehen Methanhydrate im Unterschied zu Öl- und Gasblasen nicht unter Druck, müssen also durch Injizierung von Warmwasser oder CO2 an die Meeresoberfläche gepumpt werden. Dafür fehlt noch eine geeignete und vor allem kostengünstige Technik. China, Südkorea, Taiwan, Indien, Neuseeland und die USA investieren in deren Entwicklung, weltweit führend ist Japan. An Land verfügt der Inselstaat über keinerlei Energierohstoffe, entsprechend groß ist die Hoffnung auf das Methan aus dem Meeresboden. Wallmanns Kollege Matthias Häckel hat es vor Ort gesehen.

"Die Japaner denken, dass sie 90 Jahre lang ihren Energieverbrauch durch ihre Gashydrate decken können. Die haben einen langfristigen Plan, haben ja auch politische Stabilität (lacht), weil sie seit 30, 40 Jahren die selbe Regierung haben. Die gehen da auch wirklich sehr entspannt ran, weil sie die Risiken auch alle sich angucken wollen und minimieren wollen und haben dann immer ihre Milestones, die sie abhaken und bisher sieht das ganz gut aus. Aber dieser langfristige Test, der fehlt eben noch. Und den planen die Japaner für 2016/17."

Ohne Umweltgefahren ist die Gewinnung von Methanhydrat nicht möglich. Auf eine davon hatte Frank Schätzing in seinem Bestseller "Der Schwarm" hingewiesen. Die Anregung dafür kam von dem Bremer Meeresgeologen Gerhard Bohrmann:

"Es gibt Georisiken, die in der Tiefsee lauern und ein Beispiel sind die Kontinentalränder, die also Rutschungen produzieren und diese Rutschungen können Tsunamis auslösen. Das kann auch durch normale Erdbeben, also durch Erdbewegungen stattfinden an Plattengrenzen, es kann aber auch durch Rutschungen geschehen, die ausgelöst werden durch diese Gashydratzersetzungen. Also das ist ein Gefahrenpotenzial, das durch den Schwarm – darauf wurde aufmerksam gemacht und das hat man heute jetzt verinnerlicht und ist bestimmt auch sehr hilfreich."

In einer dritten Phase soll das Sugargetaufte, deutsche Forschungsprojekt jetzt vor allem unter die Lupe nehmen, wie derartige Gefahren der Methanhydratförderung möglichst gering gehalten werden können.

Matthias Häckel: "Wie kann man die Hänge stabilisieren und ein Umweltmonitoring-Konzept erstellen für möglicherweise unkontrollierte Methanfreisetzungen? Und wir versuchen in Sugar das Wissen, das wir in der Wissenschaft entwickelt haben, den Firmen zur Verfügung zu stellen und kostengünstiger zu machen, zu transferieren, um Produkte, Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit vor allem der mittleren und kleinen Firmen deutlich zu erhöhen und für den zukünftigen asiatischen Gasmarkt für Gashydrate eben fit zu machen."

Überwachung von Umweltauflagen fast unmöglich

Eine der ersten Expeditionen der neuen Sonne geht in das Perubecken vor der südamerikanischen Küste. Dort wurden 1989 auf einem rund elf Quadratkilometer großen Gebiet Manganknollen zu Testzwecken untergepflügt.

"Die Fauna, die am Meeresboden lebt, die sogenannte benthische Fauna, die wird dabei zum Teil zerstört, getötet. Und darum geht's jetzt eben: Wenn man das großflächig macht, was für 'ne nachhaltige Auswirkung hat das auf die Tiefsee-Ökosysteme. Weil da sind die Abundanzen der Tiere, also die Häufigkeiten, ja nicht so hoch, da gibt's nur alle paar Quadratkilometer ein paar Tierchen und die Frage ist eben: Können die dann noch sich weiter fortpflanzen, wie groß ist deren Einzugsbereich, geht das über Hunderte von Kilometern, was sie brauchen als Ökosystem, oder ist das so kleinräumig; man schaltet das komplett aus, zerstört das und eine Wiederbesiedlung ist nicht möglich. Da fahren wir also 26 Jahre später wieder hin, und wollen uns angucken, wie sich das erholt oder eben nicht erholt hat."

Alle biologischen Abläufe dauern in der Tiefsee sehr viel länger als an Land. Und doch sind all die Mikroben, Muscheln, Krebse und Fische am Meeresgrund vollständig in die ökologischen Kreisläufe der Erde eingebunden. Schon Jacques Piccard hatte vor über 50 Jahren am Grund des Marianengrabens eine wichtige Bestätigung dafür gefunden:

"Der Boden war ganz flach wie Sand, das war Ooze, das ist ein sehr feines Sediment und wir haben gesehen, dass es ganz flach war ohne Berge, Hügel und so weiter. Aber trotzdem haben wir Leben gesehen. Wir haben einen Fisch gesehen, das ist vielleicht nicht sehr viel, aber einer genügt, um zu zeigen, dass es da Fische gibt. Wahrscheinlich war dieser Fisch nicht allein da unten. Und da man einen Fisch gesehen hat, kann man sagen: Es gibt Sauerstoff und wenn es Sauerstoff ist, dass meint auch, das vertikale Strömung sein muss. Das ist sehr interessant."

Denn wo Strömungen sind, bleiben Eingriffe an einem Ort des Meeresbodens nicht ohne Auswirkungen auf den Rest des Ozeans. 1990, im Alter von 68 Jahren, zog der Schweizer eine Bilanz seines Lebens als Meeresforscher und warnte vor dem Tiefsee-Bergbau.

"Man soll, ehe man diese Manganknollen an die Oberfläche bringt für die Industrie, man sollte das Problem besser studieren und man sollte wissen: Was wird passieren, wenn man Millionen Tonnen davon nimmt. Man weiß das nicht. Das kann für dieses Zooplankton alles ändern, das dort unten ist, und dann für die Fische und so weiter. Das ganze Leben des Meeres könnte sich ändern, wenn man das macht. Das ist wie wenn man zu viele Bäume verbrennt, es wird sehr schlimm für die Erde sein. Und die gleiche Sache kann unter Wasser passieren."

Auch auf dem alten Forschungsschiff Sonne wusste man schon, dass ein Manganknollen-Bergbau in der Tiefsee nicht ohne ökologische Folgen wäre. Expeditionsleiter Carsten Rühlemann:

"Da, wo der Kollektor drüberfährt, das sind raupengetriebene Fahrzeuge, da wird natürlich der Boden verdichtet. Es gibt die Bestrebungen das möglichst umweltschonend zu machen, aber die Knollen, die abgeerntet sind – es gibt Organismen, die darauf wachsen –, die kann man nicht ersetzen, das ist klar. Zum Beispiel Schwämme oder Tiefseekorallen, die brauchen Hartsubstrat um zu wachsen und die könnten dort natürlich sich nicht wieder ansiedeln wo die Knollen verschwunden sind. Es sei denn man bringt künstliche Knollen dann wieder aus."

Das ist allerdings nicht geplant. Stattdessen hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Pläne für ein Abbaugerät entwerfen lassen, das die Manganknollen vom Boden sammeln soll, ohne den Lebensraum dauerhaft zu zerstören. Nach insgesamt sechs Expeditionen ins deutsche Lizenzgebiet ist Carsten Rühlemann überzeugt, dass das möglich ist.

"Ende der 70er gab es bereits Abbautests, da wurden solche sogenannten Kollektoren-Schlitten einfach über den Meeresboden gezogen. Und heutige Konzepte sehen vor, dass diese Kollektoren selbstfahrend sind und zum anderen hat das Konzept, das Aqua Solutions für uns entwickelt hat, eine Abdeckung. Das gesamte Gerät wäre dann durch einen Schutz so dicht, dass die trübe Wolke, die dabei entsteht, möglichst gering gehalten wird. Ansonsten sieht es zum Beispiel vor, dass das, was hoch aufs Schiff geleitet wird, also Wasser mit den Knollen drin, auch Knollenabrieb, Sedimente, dass das getrennt wird, die Knollen verbleiben auf dem Schiff, der Abrieb und die Sedimente werden in die Tiefsee eingeleitet, nicht in die lichtdurchflutetet obere Zone des Meeres, so dass Lebewesen, die oberflächennah leben eben dann nicht davon betroffen sind."

Doch eine Überwachung derartiger Umweltauflagen ist beim Bergbau in der Tiefsee fast unmöglich. Während so gut wie alle Vorkommen an Methanhydrat innerhalb einer 200-Meilen-Zone liegen und deshalb von den jeweiligen Küstenstaaten nach nationalem Recht kontrolliert werden können, befinden sich die Manganknollenfelder und große Teile der Massivsulfid-Vorkommen im offenen Ozean. Zuständig ist hier die Meeresbodenbehörde der Vereinten Nationen in Jamaika. Christian Reichert vertritt dort die Bundesrepublik Deutschland und leitet die zuständige Fachkommission.

"Es gibt sehr interessante und manchmal auch sehr heftige Debatten. Die einzelnen Staaten sollen ja ihre nationalen Interessen äußern und das führt natürlich zu Widerspruch, und es muss halt in der Debatte ein tragfähiger Kompromiss geschaffen werden. Es ist nicht so, dass einer über den anderen bestimmen soll. Deshalb sind viele Regelwerke in ihrem Textkörper auch etwas verwaschen."

Und für einen der wichtigsten Akteure bei der Jagd auf die Rohstoffe der Tiefsee gelten die in Jamaika beschlossenen Regeln überhaupt nicht. Die USA sind dem Internationalen Seerechtsübereinkommen bisher nämlich nicht beigetreten.

"Mehrere Präsidenten – Clinton war der erste, ist also schon eine Weile her – und jetzt Obama haben gesagt, es steht kurz bevor. Aber die Stimmenmehrheit ist offensichtlich noch nicht hundertprozentig gewährleistet, das ist das Problem. Die USA sagen, das ist ihr Standpunkt: Für den Schutz unserer Küsten und unserer Interessen sorgen wir selbst, das können wir schon."

Sind die Forscher abgezogen, herrscht erst einmal wieder Ruhe unter dem Meer, gestört höchstens von den merkwürdigen Lauten des einen oder anderen Fischs. Doch das kann sich schnell ändern. Auch wenn Umweltverträglichkeit und Kontrollmechanismen längst noch nicht befriedigend geklärt sind – die Technik für den Abbau von Manganknollen, Massivsulfiden und Methanhydraten ist in der Entwicklung. Wann sie zum Einsatz kommt, entscheidet sich vor allem an den großen Rohstoffbörsen. Stimmt dort der Preis, wird der Bergbau in der Tiefsee kaum aufzuhalten sein.