Ebola außer Kontrolle

Fast Tausend Menschen sind in Afrika bereits am Ebola-Virus gestorben. Jetzt stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO die Epidemie als internationalen Notfall ein. Der Arzt Andreas Wulf von Medico International ist skeptisch, ob das hilft.

André Hatting: Ebola ist außer Kontrolle: In Sierra Leone, Liberia, Guinea kommen die Ärzte nicht mehr gegen die Epidemie an. Sie breitet sich von Westafrika in das Landesinnere aus, hat mit Nigeria in dieser Woche auch das bevölkerungsreichste Land des Kontinents erreicht. Sogar aus Saudi-Arabien werden jetzt erste Infizierte gemeldet: Sie hatten das Virus sozusagen im Gepäck. Fast 1.000 Tote hat die Weltgesundheitsorganisation gezählt und jetzt diese Epidemie deswegen zum internationalen öffentlichen Gesundheitsnotstand erklärt. Das heißt: Die WHO kann weltweit völkerrechtlich verbindliche Maßnahmen erlassen, Schließung der Grenzen zum Beispiel. Das ist das erste Mal, dass die WHO im Fall von Ebola so entscheidet. Wie sinnvoll das jetzt ist, darüber möchte ich mit Andreas Wulf sprechen. Er ist Arzt, arbeitet als Projektkoordinator für die Gesundheitsorganisation medico international und außerdem unterstützt er die People's Health Movement, die Bewegung kämpft für den weltweit gleichberechtigten Zugang zu medizinischer Versorgung. Schönen guten Morgen, Herr Wulf!

Andreas Wulf: Guten Morgen, Herr Hatting!

Hatting: Hat die WHO richtig gehandelt?

Wulf: Das ist die große, schwierige Frage. Die Frage, was tatsächlich diese spezifische Notfallsituation jetzt bringt, also diese Erklärung des Notfalls, ist durchaus umstritten. Die Hoffnung ist, dass dadurch deutlich mehr internationale Mittel bereitgestellt werden, um die Epidemie vor Ort zu bekämpfen, denn nach wie vor ist es eben eine Epidemie, die erst mal sehr lokalisiert ist in diesen drei westafrikanischen Staaten, und da müssen letztlich die entscheidenden Dinge passieren, viel weniger jetzt ... anders als das etwa bei diesen großen Grippeepidemien war, die wir schon gesehen haben, ist das, denke ich, ein Fall für jetzt Maßnahmen im internationalen Flugverkehr zum Beispiel.

Mehr als nur kurzfristige Katastrophenhilfe erforderlich

Hatting: Sie haben gesagt, die Maßnahmen der WHO sind umstritten, es müssten entscheidende Dinge passieren. Was sind denn Ihrer Meinung nach die entscheidenden Dinge, die jetzt passieren müssten?

Wulf: Na ja, entscheidend muss tatsächlich noch immer deutlich sein, dass tatsächlich genügend Personal, technische Unterstützung und natürlich auch längerfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung in diesen Ländern verbessert wird. Das ist ja eines der Dilemmata auch noch mal speziell dieser Katastrophenperspektive, die die WHO da einnimmt, dass man immer dann erst anfängt zu handeln, wenn die Situation sozusagen massiv schwierig geworden ist.

Aber wir wissen gerade aus diesen Ländern Westafrikas, dass natürlich das schon langfristig im Argen liegt, dass die Gesundheitsversorgung, der Zugang zu sicherer Gesundheitsversorgung eben massiv ein Problem war, dass jetzt viel zu wenig Ressourcen zur Verfügung standen in diesen Ländern. Und das macht natürlich auch die Vertrauenskrise aus, über die ja immer wieder berichtet worden ist, dass also auch die Menschen selber genau mit diesen jetzt sehr drastischen Infektionsschutzmaßnahmen gar nicht vertraut sind und deswegen auch entsprechend misstrauisch sind gegenüber den Dingen, die da passieren.

Hatting: Und vielleicht auch überfordert, weil eben diese längerfristige Perspektive fehlt, die Sie angesprochen haben. Wie ist es eigentlich, Herr Wulf, mit dem Geld, wie hilft das? Die Afrikanische Entwicklungsbank will 50 Millionen Dollar zahlen, die WHO hat 100 Millionen Dollar bereitgestellt, die Weltbank will sogar 200 Millionen bezahlen. Das klingt jetzt auch erst mal nach einer kurzfristigen Hilfe. Oder könnte man das Geld auch längerfristig anlegen, um eben längerfristig was zu verändern, wie Sie fordern?

Wulf: Ja, ich denke, das müsste man, muss man natürlich dann erst mal im Konkreten natürlich in den Ländern selber entscheiden, also welche Möglichkeiten Sie haben, welche langfristigen Perspektiven jetzt auch die Finanzierung durch Weltbank bereitstellt. Das weiß ich jetzt nicht im Detail, das müsste man dann direkt natürlich auch bei der Weltbank sehen. Häufig sind natürlich solche Mittel, solche Ressourcen auch eher Kredite, als dass es tatsächlich Zuschüsse sind, und das macht natürlich bei Ländern, die sehr wenig Eigenmittel haben, das natürlich auch schwierig, jetzt perspektivisch langfristig einzusetzen.

Sicherlich wird jetzt der größte Teil ... erst mal versucht, tatsächlich vor Ort direkt Menschen auch kurzfristig einzusetzen, also Gesundheitspersonal, und eben die Versorgung der Kranken, der Erkrankten vor allem zu sichern. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen: Es sind jetzt zwar auch schon 1.000 Tote, aber natürlich geht es erst mal darum, so weit wie möglich zu verhindern, dass Menschen an dem Virus sterben. Die Todesrate von über 50 Prozent ist zwar sehr hoch, aber natürlich ist das immer noch, sage ich mal, besser als das aus anderen Ausbrüchen von Ebola bekannt war, wo es also bis zu 95 Prozent Todesraten gab. Also auch da ...

Trotz der vielen Todesopfer: vermutlich eine weniger aggressive Ebola-Variante

Hatting: Das heißt, das hat sich jetzt verbessert, das heißt, das ist jetzt besser als bei früheren Ausbrüchen, dass die Todesrate nicht mehr so hoch ist?

Wulf: Das weiß man nicht genau. Es gibt die Vermutung, dass es da, einfach, da diese Viren auch ständig mutieren, dass es jetzt eine etwas weniger aggressive Variante ist, also die nicht mehr ganz so tödlich verläuft, und dass deswegen vor allem jetzt mehr Menschen auch eine Chance haben, zu überleben. Das wird man aber sicherlich auch erst im Nachhinein, wenn man dann das noch genauer untersuchen kann, feststellen können.

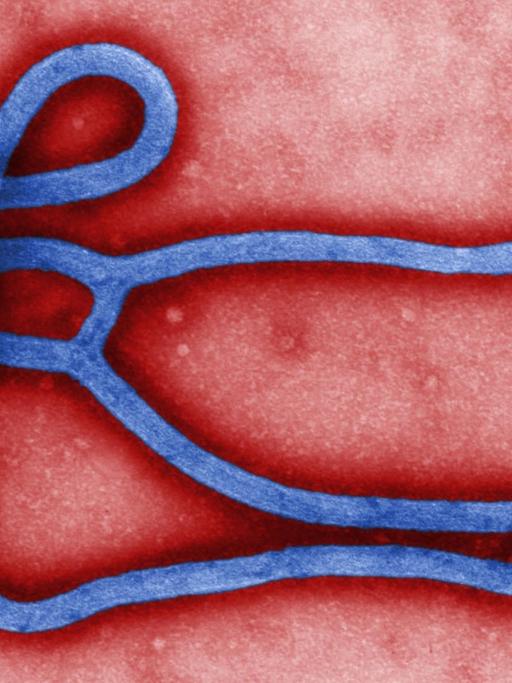

Für die lokale Bevölkerung oft "befremdlich": Einsatz internationaler Helfer gegen Ebola© EPA/EMILIO NARANJO

Hatting: Es ist bislang der schlimmste Ausbruch von Ebola. Medico international betreut unter anderem ein Projekt in Sierra Leone. Haben die Menschen dort den Eindruck, dass auch vonseiten der WHO bislang genug getan worden ist, Stichwort Forschungsprogramme? Oder ist es genau das, was die Menschen dort auch kritisieren?

Wulf: Wen wir unterstützen sind jetzt vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen, die zum Beispiel auch schon bei der Choleraepidemie vor einiger Zeit aktiv waren, indem sie eben versuchen, Präventionsmaßnahmen direkt in die Dörfer zu den Menschen auch zu bringen und das sozusagen auch mit einer längerfristigen unterstützenden Arbeit – beispielsweise in der menschenrechtlichen Perspektive – machen. Das ist eine Arbeit, die jetzt eher in dieser, ich sage mal, sehr notfallmäßigen Struktur, mit der die WHO da reagiert, natürlich weniger vorgesehen ist. Das ist auch einer unserer Punkte, wo wir sagen würden: Dafür müssen auf jeden Fall auch Mittel bereitgestellt werden, also es sozusagen nicht auf so einer rein technisch-epidemiologischen Ebene zu belassen, sondern zu versuchen, doch die Initiativen, die es in dem Land gibt, auch zu stützen, längerfristig mit der Bevölkerung so etwas zu machen.

Diese Form, die wir halt immer auch in den Medien natürlich sehen, eben den Aufbau von Krankenstationen und die Versorgung von Kranken und dann den Toten eben durch besonders geschützte Helfer, ist natürlich besonders drastisch und teuer und gleichzeitig aber natürlich auch sehr befremdlich für Menschen, die den größten Teil ihres Lebens noch nie ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem gesehen haben. Und dieser Kontrast ist natürlich besonders drastisch und führt eben auch im Einzelfall da zu Abwehrreaktionen, über die ja immer wieder auch berichtet wird.

Hatting: Wie wir sie jetzt auch erleben. Andreas Wulf, Projektkoordinator von medico international, zur Rolle der WHO in der aktuellen Ebolaepidemie. Vielen Dank, Herr Wulf!

Wulf: Ja, vielen Dank, Herr Hatting!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.