Kleine Schritte, um große Not zu lindern

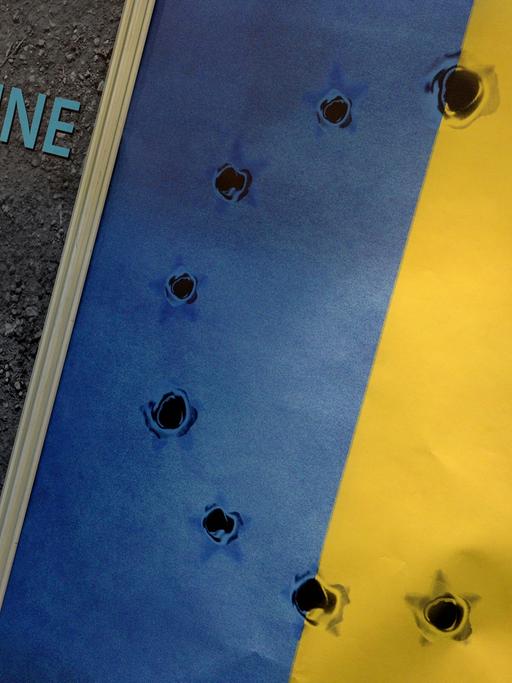

Den Menschen im Donezk-Becken im Osten der Ukraine fehlt das Nötigste zum Leben. Die Konfliktparteien müssen sich endlich um ihre Versorgung kümmern, fordert Florian Kellermann. Doch die Chancen auf einen Frieden stünden schlecht.

Friedensgespräche sind immer gut. Auch wenn sie – wie diejenigen morgen in Minsk – aus der Not heraus geboren sind. Im wörtlichen Sinn: Im Donezk-Becken sind tausende Menschen obdachlos, noch mehr leben ohne Strom und Heizung, und Hunderttausende haben kein Bargeld mehr. Wer noch Gemüse-Konserven hat, vom Sommer aus dem eigenen Garten, spart sie auf so lange es geht. Manche mauern sie sogar ein, aus Angst vor Plünderern.

Wegen fehlender Pufferzone geht Krieg weiter

Die Konfliktparteien haben inzwischen verstanden: Wenn sie jetzt weiter schießen und nicht alle Kraft auf die Versorgung der Zivilbevölkerung richten, wird es im Donezk-Becken bald auch immer mehr Hunger- und Kältetote geben. Deshalb hält die neue Waffenruhe so einigermaßen, die der ukrainische Präsident Petro Poroschenko vor zwei Wochen initiierte. Auch die Wirtschaftskrise in Russland spielt eine Rolle: Moskau, das die Separatisten stets unterstützt hat, auch militärisch, muss jetzt jede Kopeke zweimal umdrehen.

Aus dieser Not heraus trifft sich morgen die sogenannte Kontaktgruppe – mit Vertretern der Ukraine, Russlands, der OSZE und der Separatisten. Dreieinhalb Monate ist es her, dass genau diese Konstellation einen Friedensplan beschlossen hat. Er sieht vor, dass die Konfliktparteien ihre schweren Waffen jeweils 15 Kilometer von der Frontlinie zurückziehen, damit eine Pufferzone entsteht. Politisch sollte das Donezk-Becken Schritt für Schritt wieder unter die Kontrolle von Kiew kommen. Beide Seiten haben Schuld daran, dass dies nie umgesetzt wurde – und der Konflikt, der de facto ein Krieg ist, mit unverminderter Härte weiterging.

Gewachsener Hass und Maximalforderungen der Separatisten

Jetzt wollen beide Seiten den Frieden. Die Frage ist nur: Für wie lange? Denn die Voraussetzungen für eine dauerhafte Einigung sind heute noch schlechter als im September. Erstens sind weitere über eintausend Menschen gestorben und der gegenseitige Hass deshalb noch gewachsen. Und zweitens haben sich sowohl Kiew als auch die Separatisten auf Maximalforderungen versteift. Letztere haben Parlamentswahlen veranstaltet und damit klargemacht: Sie wollen einen eigenen Staat. Das ukrainische Parlament auf der anderen Seite hat heute den blockfreien Status der Ukraine aufgehoben. Mit dem Ziel eines Nato-Beitritts.

Zunächst einmal stärken damit beide Seiten nur ihre Verhandlungsposition, nach dem Motto: Wer mehr fordert, erreicht auch mehr. Denn weder könnte das Donez-Becken als eigener Staat existieren, ohne massive Unterstützung aus Russland, noch hat die Ukraine derzeit Chancen auf einen Nato-Beitritt. Dennoch sind Maximalforderungen alles andere als harmlos: Sie wecken bei den Menschen hüben und drüben Erwartungen, die kaum erfüllbar sind.

Politische Lösung in weiter Ferne

Deshalb ist es in den vergangenen Wochen immer schwerer vorstellbar geworden, wie eine friedliche Lösung aussehen könnte. Dementsprechend bescheiden sind die Ziele für die Gespräche morgen: Laut OSZE geht es um einen Waffenstillstand, eine Pufferzone, humanitäre Hilfe und Gefangenenaustausch. Mit einem Erfolg in diesen Punkten wäre schon einiges gewonnen, wenngleich eine politische Lösung in weiter Ferne bleibt.