Der neue Kampf gegen eine alte Krankheit

Nach AIDS ist Tuberkulose die Infektionskrankheit mit den meisten Todesopfern weltweit. Doch der Weg zu einer unabhängigen Forschung in Afrika ist lang. Die Entwicklung neuer Arzneimittel liegt fest in der Hand der Privaten. Und das birgt ein Problem: Denn hier sind keine hohen Gewinne zu erwarten.

Schottisches Hochland, könnte man denken: Bräunliches Gras, Bergkuppen verschwimmen im Nebel, es regnet, aber hier ist Swaziland! Im Sommer brennt dann die Sonne auf die kahlen Berge – Swaziland liegt im südlichen Afrika. Gut eine Million Menschen leben in dem Königreich.

Swazilands Hauptstadt Mbabane: Junge Männer und Frauen reden unentwegt in ihre Handys, schick designte Einkaufstüten in der anderen Hand.

Die Mehrheit der Swazis lebt auf dem Land, in Gehöften fernab der Teerstraße, von ein paar Hühnern und Ziegen und dem, was der karge Boden hergibt. Manche besitzen eine Kuh. Die Älteren kennen es nicht anders, viele Jüngere wollen weg.

Swaziland hat die meisten Tuberkulosekranken pro 100.000 Einwohner – weltweit. Jedes Jahr erkrankt einer von 80 Swazis neu an TB.

Die "Weiße Stadt" ist eine ausgedehnte Ansammlung einfacher Steinbehausungen mit Wellblechdach. Hier wohnen viele Menschen vom Land, die in der nahe gelegenen Industriestadt Matsapha arbeiten. Oder Arbeit suchen. Ein paar Bäume spenden Schatten. Dazwischen Müllhaufen. Wir sitzen in einem staubigen Hof vor vier schäbigen, kleinen Häusern. In einem Fensterrahmen fehlt die Scheibe, die Öffnung ist mit Pappe zugeklebt.

"Das hier gehört meiner Mutter. Ich habe ein Auge drauf, denn meine Mutter lebt in Südafrika. Sie kommt jeden Monat und sammelt das Geld von den Mietern ein. Ich wohne hier mit meiner Frau, wir haben zwei Kinder. Aber die leben bei meiner Mutter. Wegen der Krankheit."

Sibusiso Nhlabatsi hat Tuberkulose. Dem Mittdreißiger schlottern T-Shirt und Hose um den schmalen Körper. Wir haben die Stühle auf den Hof gestellt. Wer an Tuberkulose erkrankt ist, soll sich in frischer Luft aufhalten. Und wer sich nicht anstecken will, sollte geschlossene Räume meiden, in denen sich Kranke aufhalten. Denn Tuberkulosebakterien verbreiten sich über die Atemluft.

"Ich bin Fahrer. Aber im Moment bin ich arbeitslos, weil ich wegen meiner Tuberkulose behandelt werde."

Während Sibusiso Nhlabatsi erzählt, scheint sein Blick im Ungefähren zu verschwimmen. Später erfahre ich, dass er einen Katarakt erlitten hat, eine Trübung der Augenlinsen – eine Nebenwirkung der Tuberkulosemedikamente.

"Ich habe mich sehr schwach gefühlt und viel Gewicht verloren. Ich war in verschiedenen Krankenhäusern, aber sie konnten die Ursache nicht finden. Als sie wussten, was ich habe, wussten sie zuerst nicht, wie sie mich behandeln sollen."

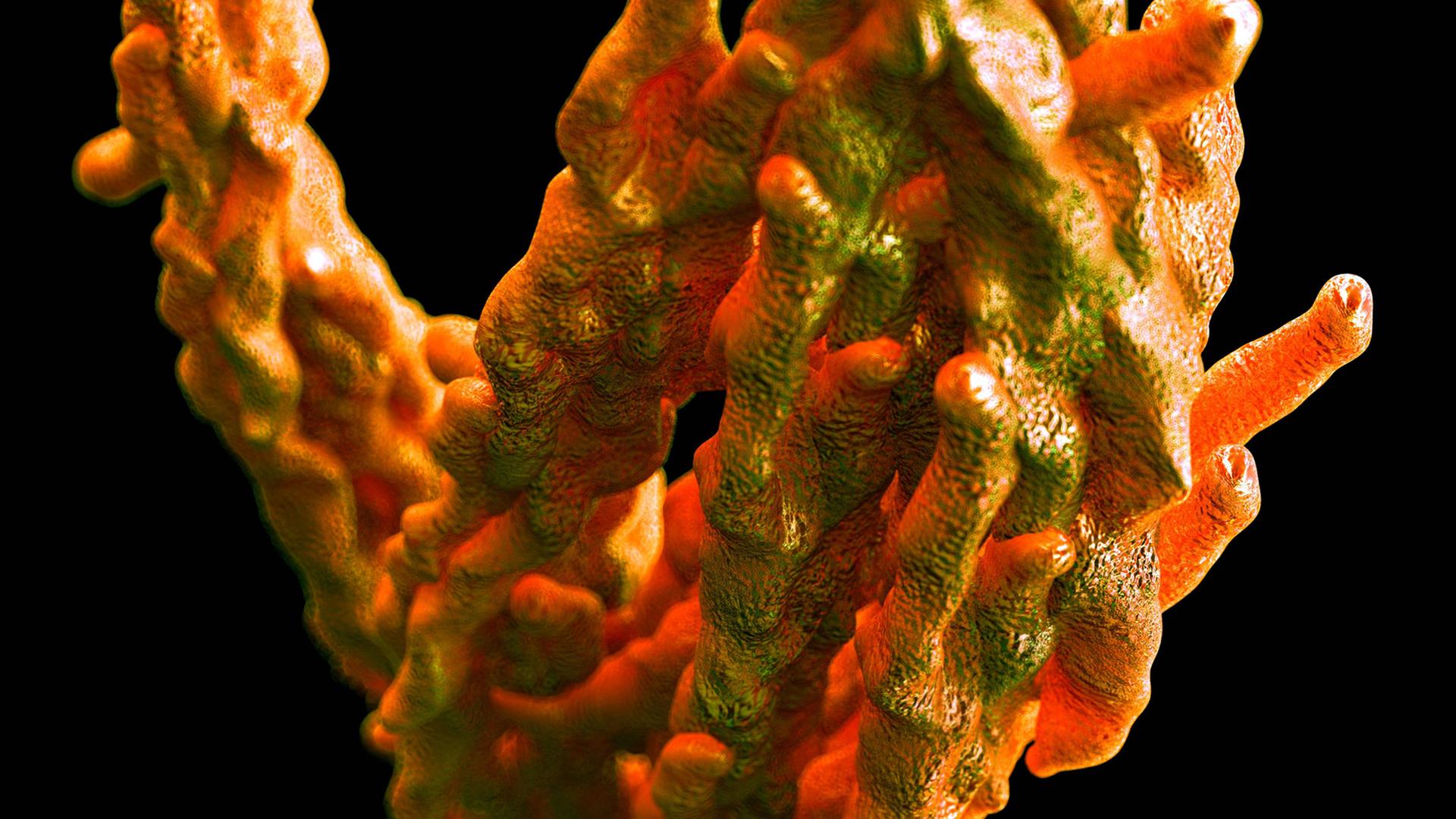

Mycobacterium tuberculosis ist ein ganz besonderer Keim. Bei einem Drittel der Weltbevölkerung schlummert er im Körper – und die meisten werden es nie erfahren. Die Bakterien erwachen, wenn die Immunabwehr geschwächt ist. Armut zehrt. In Deutschland waren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen so erschöpft, dass Mycobacterium tuberculosis in ihrem Körper aktiv wurde. Heute erwacht der Erreger zum Beispiel bei HIV-Infizierten, und das sind viele im südlichen Afrika.

Alexander Pym sitzt in seinem kleinen Büro in einem nagelneuen Forschungsinstitut in Durban. Pym betreibt Grundlagenforschung zu Tuberkulose und HIV/Aids. Grundlagenforschung. Das ist neu in Südafrika. Und überhaupt in Afrika. Angefangen hat der gebürtige Brite als junger Arzt mit Interesse für Tropenmedizin:

"Anfang der 90er-Jahre bin ich auf eine Zeitungsanzeige gestoßen, in der sie jemanden suchten für ein kleines Krankenhaus auf dem Land, nicht weit von Durban. Ich rief an, sprach mit einem Arzt, und der sagte: Na klar, kommen Sie! So begann meine Beziehung zu Südafrika. Eine meiner Aufgaben war das TB-Kontrollprogramm. Damals hatten wir 4- bis 500 neue TB-Fälle pro Jahr."

"Wenn ich heute mein altes Krankenhaus besuche und mir die Tuberkulosezahlen ansehe, dann sind die auf über 3000 pro Jahr angestiegen."

Viele Resistenzen gegen Antibiotika

Auf halber Strecke zwischen Durban und Swaziland schlängelt sich der Tugéla zwischen Hügeln hindurch und mündet schließlich in den Indischen Ozean. Ein Ort an dem Flüsschen heißt Tugela Ferry. Während der Apartheid hatten die weißen Machthaber dem Zuluvolk ein Homeland namens KwaZulu zugeteilt, karges, steiniges Gelände. Die Höfe liegen weit verstreut. Mittendrin Tugèla Ferry. Dort unterhält die Kirche von Schottland ein Krankenhaus. Der Name des Hospitals ging 2005 um die Welt, erzählt Kristina Wallengren.

"Die Ärzte hatten festgestellt, dass alle ihre Tuberkulosepatienten starben. Dass auch HIV-positive Patienten starben, obwohl sie ihre retroviralen Medikamente bekamen. Zufällig brauchten zwei Medizinstudierende damals gerade ein Projekt. Einer der Ärzte sagte ihnen: Warum schieben wir nicht einfach alle TB-Patienten in den Hof und nehmen von jedem eine Auswurfprobe. Dann schicken wir die ins Labor und lassen sie testen, ob die Erreger resistent gegen unsere Medikamente sind."

Durch die schräg gestellten Fensterklappen in Kristina Wallengrens Büro in Durban dringt der Verkehrslärm herein – die gebürtige Schwedin schätzt Durchzug. Wallengren untersuchte damals für die Weltgesundheitsorganisation die Tuberkulose-Lage in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal. Die TB-Rate ist ähnlich hoch wie im benachbarten Swaziland.

Die Testergebnisse von Tugela Ferry brachten die furchtbare Gewissheit: Die Kranken waren gegen mehrere Antibiotika resistent. Über die Hälfte der Erreger war sogar "extensively resistant", "extrem resistent", gegen sie gab es kaum noch ein wirksames Medikament. Es war der erste bekannt gewordene Ausbruch extrem resistenter Tuberkulose weltweit. Die Epidemiologin Wallengren erhielt den Auftrag, nach Ursachen zu suchen:

"TB gab es dort schon sehr, sehr lange. Die Leute leben weit weg vom Krankenhaus und die Tuberkulosebehandlung dauert sechs Monate. Es kostet also viel Zeit und viel Geld – den Großteil eines Monatslohnes –, mit dem Minibus ins Krankenhaus zu fahren. Nach den Behandlungsrichtlinien sollen die Patienten wenigstens einmal im Monat ihr Medikament abholen und einen Arzt sehen. Aber die Krankenhausangestellten dachten, sie tun den Patienten einen Gefallen, wenn sie ihnen die Medikamente gleich für zwei Monate mitgeben."

Das erwies sich als Fehler mit tödlichen Folgen:

"Schon nach wenigen Wochen Behandlung fühlt man sich gut – warum also soll man die Tabletten weiter nehmen? Noch dazu, wenn einem davon schlecht wird und man sich elend fühlt. Außerdem gibt es vielleicht andere Familienmitglieder, die auch husten. Sie haben TB oder auch nicht, jedenfalls husten sie. Dann teilt man die Tabletten mit Freunden, Verwandten und Kindern."

Werden TB-Medikamente nicht konsequent zu Ende genommen, können Bakterien überleben. Die sind dann resistent gegen das Präparat.

9000 Kilometer nördlich von Tugela Ferry, Durban und Swaziland liegt Beerse, ein nüchternes, flämisches Städtchen. Hier ist man traditionell katholisch, früher war man außerdem arm. Die Hauptstraße führt im Bogen um eine Backsteinkirche mit sehr spitzem Turm – Beerses einziges markantes Bauwerk. In der angrenzenden Grünanlage steht die Bronzeskulptur des "Ortsheiligen": Dr. Paul Janssen, Gründer des gleichnamigen Pharmaunternehmens. Das Denkmal ist nach einem Foto entstanden: Es zeigt neben Dr. Janssen einen jungen Mann mit Ponyfrisur und großer Brille: Koen Andries.

"Ich habe sieben Jahre lang an der veterinärmedizinischen Fakultät eine Viruserkrankung bei Schweinen erforscht und war dabei recht erfolgreich. Aber nach sieben Jahren habe ich gedacht: Ich möchte einen wichtigeren Beitrag für den medizinischen Fortschritt leisten. 1982 bin ich dann zu Janssen gegangen."

Bedeutende Stoffbibliotheken – privat und geheim

Koen Andries trägt keinen Pony mehr, seine Haare sind mittlerweile grau. Er leitet das Programm zur Entwicklung eines neuen Tuberkulosemedikaments. Anfangs waren nur wenige Forscher daran beteiligt, die Kosten für die Firma überschaubar: Aus der Stoffbibliothek des Unternehmens, der riesigen Sammlung chemischer Substanzen, stellte ein Chemiker Verbindungen her. Die testete Koen Andries auf ihre Wirkung.

"Manchmal muss man Tausende chemischer Verbindungen testen, bevor etwas passiert. Und was soll passieren? Das Bakterium soll nicht mehr wachsen. Oder es wird durch die chemische Verbindung sogar abgetötet. Dann kann man sagen: Ah, da könnte was sein!"

Wer heute Arzneimittelforschung betreibt, braucht eine sehr gute Stoffbibliothek: Ein Archiv Hunderttausender natürlicher und synthetischer Substanzen, aus aller Welt zusammengetragen oder im Labor komponiert. Die bedeutenden Stoffbibliotheken gehören oft Pharmafirmen, nur selten öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten. Die Entwicklung neuer Arzneimittel liegt auch deshalb fest in der Hand der Privaten.

Bei Janssen sitzen wir in einem hellen Besprechungsraum mit großer Glasfront. Mit am Tisch der Pressesprecher. Schließlich, erzählt Koen Andries, hätten sie eine sehr wirkungsvolle Verbindung gefunden. Die Wissenschaftler waren elektrisiert. Mit ihrer Begeisterung standen sie allerdings ziemlich alleine:

"Zuerst waren nicht viele Leute in der Firma beeindruckt von unserer chemischen Verbindung. Einer der Gründe war, dass wir nicht wussten, warum unsere chemische Verbindung so wirkungsvoll war. Wir kannten den Wirkmechanismus nicht."

Von den Firmenoberen kam keine Ermutigung.

Mit der Entdeckung eines Wirkstoffes im Reagenzglas ist nur der allererste Schritt zu einem neuen Medikament getan. Danach wird es immer teurer: Tierversuche im großen Stil, dann Tests an Menschen. Erst an Gesunden, dann an Kranken und zwar weltweit. Hunderte Millionen Euro, das bestreiten auch Kritiker der Pharmaindustrie nicht, kostet es, bis ein neues Antibiotikum zulassungsreif ist. Finanziert werden müssen nämlich auch die Fehlschläge, wenn sich zum Beispiel eine im Labor vielversprechende Verbindung als unbrauchbar erweist, weil sie zwar das Bakterium schädigt, den Menschen aber gleich mit.

Monicah Langa kommt langsam die ausgewaschene Straße in White City entlang. Zerbrechlich wirkt sie in ihrer violetten Bluse und dem hellgrünen langen Rock. Und verlegen. Sie hat uns warten lassen. Sie war in der Schule ihres jüngeren Sohnes, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Er sei ein guter Schüler, sagt die Mutter, und erzählt von ihrem Alltag.

"Ich habe in der Glasfabrik gearbeitet, als Putzfrau. Sie haben mir Eins-Drei gezahlt ..."

... das sind etwa 100 Euro im Monat.

"Außerdem habe ich Hühner verkauft. Und Eier. Das war nicht zu anstrengend. Ich war damals stark."

Für ihre beiden halbwüchsigen Söhne sorgt Monicah Langa alleine, der Vater ist schon lange weg. Eine Ausbildung hat sie nach der Schule nicht gemacht. Auch bei ihr sitzen wir vor der Haustür. Wasser holt sie aus einem Haus ein Stück hügelabwärts, die Toilette liegt außerhalb. Monicah Langa mag ihre Bleibe nicht besonders, aber immerhin gehört sie ihr:

"I don´t like it. It´s just that I have it."

Monicah Langa kam klar – bis sie an Tuberkulose erkrankte.

"Ich begann mit der Behandlung. Ich nahm die Tabletten sechs Monate lang, aber es wurde nicht besser. Eines Tages rief mich die Krankenschwester an und sagte, sie hätten festgestellt, dass ich MDR habe."

Es bräuchte ständig neue Präparate wegen der Resistenzen

MDR – Multi Drug Resistent: Die Bakterien sind in der Lage, mehrere TB-Medikamente außer Gefecht zu setzen. Alle Tuberkulosekranken müssen einen Pillencocktail schlucken. Wer eine resistente TB hat, bekommt zusätzlich sogenannte Reservemedikamente: Sechs Monate lang täglich Injektionen, anschließend ein halbes Dutzend Präparate, zehn bis 15 Tabletten jeden Tag. Seit es Antibiotika gibt, bilden sich Resistenzen: Die Bakterien lernen, ihre Feinde, die Arzneimittel, lahmzulegen. Deshalb sind ein oder zwei neue Medikamente nicht viel. Eigentlich müssten ständig neue Präparate entwickelt werden, um die gefährlichen Erreger in Schach zu halten. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass höchstens 20 Prozent der resistenten TBs entdeckt und behandelt werden.

Monicah Langa hält die ganze Zeit ihr Mobiltelefon umklammert. Dank Handy hat die Krankenschwester sie erreicht. Weil ihr Häuschen keinen Strom hat, geht die 42-Jährige zum Aufladen zu Nachbarn, die ans Stromnetz angeschlossen sind – sie bezahlt dafür umgerechnet 20 Cent. So kann sie Kontakt mit ihrer Freundin halten:

"Sie hatte vor mir TB. Sie sagt mir immer, dass ich meine Tabletten nehmen muss, weil sie helfen. Sie hat mich immer wieder angerufen. Ich kann sie nicht anrufen. Weil ich nicht arbeite, habe ich kein Geld."

Die schmale, schüchterne Frau ist sehr diszipliniert, daran lässt sie keinen Zweifel.

"Sie haben mir gesagt, wenn ich die Tabletten nicht nehme, kann ich die andere TB bekommen, die X-TB, die extrem Resistente. Deshalb versuche ich, die Tabletten pünktlich einzunehmen, jeden Tag."

Tuberkulose ist die Infektionskrankheit mit den – nach AIDS – weltweit meisten Todesopfern. Trotzdem hat Koen Andries einen schweren Stand im Unternehmen. Janssen gehört seit 1957 zum US-amerikanischen Pflegemittel-Riesen Johnson&Johnson. Von der belgischen Tochter erwartet man einen ordentlichen Beitrag zum Konzernergebnis:

"Es herrscht in der Firma immer ein Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Projekten. Wenn wir um Unterstützung für ein TB-Medikament werben, stehen wir in Konkurrenz zu Teams, die an Medikamenten arbeiten, mit denen man viel Geld verdienen kann. Dann ist es nicht leicht, unser Projekt zu verteidigen."

Mit einem neuen Wirkstoff gegen Bluthochdruck, Krebs oder Diabetes kann man Geld verdienen. Die Krankheiten sind auch in den reichen Ländern verbreitet und dort zahlen die Versicherungen. Außerdem wird der Preis für ein neues TB-Präparat in ärmeren Ländern mit der jeweiligen Regierung und unter den kritischen Augen internationaler Organisationen ausgehandelt. Keine attraktiven Bedingungen für den Arbeitgeber von Koen Andries.

Wie ein Kreuzritter habe er sich gefühlt, erzählt der Forscher. Koen Andries schlägt deshalb vor: Man solle die Forschungskosten als "philanthropische Ausgaben" verbuchen.

An den Rand der Industriestadt Matsapha, nicht weit von White City entfernt, hat Ärzte ohne Grenzen eine Klinik hingestellt: Ein Karree aus weißen Leichtbauräumen beherbergt Untersuchungszimmer und Medizintechnik. Über den Innenhof ist ein Sonnensegel gespannt, das gegen Hitze und Regen schützt, darunter ein kleiner Kinderspielplatz. Auf Bänken warten die Kranken. Die Hilfsorganisation hat in Swaziland eine akute Notlage diagnostiziert und ist in die medizinische Grundversorgung eingestiegen. In der Klinik wird alles behandelt, vom Bluthochdruck bis zum gebrochenen Arm. Und natürlich Tuberkulose, darunter viele resistente Fälle, erzählt Doktor Kazi Arif.

"Leute können eine resistente Tuberkulose auf zwei Wegen bekommen. Entweder weil sie eine frühere Tuberkulosebehandlung nicht richtig bis zu Ende durchgehalten haben. Aber man kann sich auch bei jemandem mit resistenter Tuberkulose anstecken."

Weltweites Netz von Tuberkulose-Deals

Vor einigen Jahren dachte man noch, wer eine resistente Tuberkulose hat, müsse bei einer früheren TB-Behandlung Fehler gemacht haben. Heute weiß man: Niemand ist sicher vor Ansteckung.

Kazi Arif arbeitet seit sechs Jahren für Ärzte ohne Grenzen.

"Es nützt nichts, wenn es nicht zu einem vernünftigen Preis angeboten wird – damit wir es für unsere Patienten kaufen können."

Jenseits der Grenze, in Südafrika. Beim großen Nachbarn haben manche Ärzte und Ärztinnen mehr Möglichkeiten, ihren TB-Patienten zu helfen als Doktor Arif in Swaziland. Denn Südafrika ist eingebunden in das weltweite Netz von Tuberkulose-Deals, in das globale Verhandeln und Feilschen um neue TB-Präparate.

Klerksdorp, eine Bergarbeiterstadt südlich von Johannesburg. Das Tshepong Hospital war früher ein Township-Krankenhaus für nichtweiße Patienten. Nach dem Ende der Apartheid kooperiert man mit dem einst "weißen" Hospital in der Stadt. Ebrahim Variava fällt auf: Hose und Kittel leuchten ferrarirot. Der Arzt mit kahl rasiertem Schädel und indischen Vorfahren leitet die Innere Abteilung des Township-Krankenhauses. Ebrahim Variava zeigt mir seine Abteilung. Dicht gestellte Betten in einem großen, düsteren Raum: Hier liegen die neu aufgenommenen Kranken. Nach spätestens 24 Stunden soll die vermutliche TB-Patientin nicht mehr neben dem Mann mit dem Schlaganfall liegen. Patienten mit resistenter Tuberkulose sind in einstöckigen, hell verklinkerten Gebäuden untergebracht. Es wirkt gepflegt. Aber: Die Fenster sind vergittert!

"Es sieht schrecklich aus, wie im Gefängnis. Wir versuchen, Kranke in bestimmten Bereichen zu kontrollieren, damit sie nicht rausgehen. Es ist schwierig, weil man hier zwei Monate, bis zu einem Jahr verbringt, manchmal sogar zwei Jahre. Das ist schwer, so weit weg von der Familie."

TB-Medikamente können zu Depressionen und Psychosen führen, man kann taub werden und furchtbare Krämpfe bekommen. Ebrahim Variava und sein Team versuchen, den Kranken ein paar Annehmlichkeiten zu bieten, die sie zu Hause vielleicht nicht haben: Essen, das besser ist als die übliche Krankenhauskost. Tischtennis, Musik, Fernsehen, eine Bibliothek. Und freundliches Personal. Es klappt, jedenfalls manchmal.

"Eine in Afrika häufig geäußerte Kritik ist die an den Helikopter-Wissenschaftlern. Wissenschaftler aus dem Norden fliegen ein, nehmen ihre Proben und fliegen wieder zurück, wo sie – in Anführungsstrichen – 'reich und berühmt' werden. Und die Leute hier haben nichts davon."

Der Mangel an lebenswichtigen Medikamenten für Krankheiten, hinter denen keine kaufkräftige Nachfrage steht, hat einige Akteure schließlich doch alarmiert: Pharmafirmen und öffentliche Einrichtungen wie Universitäten kooperieren mittlerweile in sogenannten Public Private Partnerships. Aus Steuern finanzierte Institute betreiben oft Grundlagenforschung. Die Entwicklung neuer Medikamente bleibt in der Regel Sache der Pharmaindustrie, aber die Grenzen verwischen sich.

Michael Hölscher ist fest verankert im öffentlichen Dienst. Der hoch gewachsene, sportliche Professor leitet die Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und forscht zu Tuberkulose. Das Institut organisiert Medikamententests in Tanzania und Südafrika, zum Beispiel für die kleine US-Pharmafirma Sequella, und vermittelt Zugang zu europäischen Forschungsfördertöpfen:

"Wir haben alle was davon. Die Uni jetzt nicht finanziell, aber natürlich in Form von Reputation. Was man wissen muss ist, dass es für die Pharmafirmen einen ganz massiven Anreiz gibt, von der Food and Drug Administration. Die haben nämlich in Amerika entschieden, dass wenn Firmen ein Medikament für armutsassoziierte Krankheiten entwickeln ..."

... Krankheiten wie Tuberkulose ...

"... dann bekommen sie ein sogenanntes Voucher, also einen Gutschein, den sie einlösen können ..."

Massive Anreize zur Antibiotikaentwicklung für Pharmafirmen

GAIN, Gewinn, ist die Abkürzung für dieses Gutschein-Programm der US-amerikanischen Zulassungsbehörde für Medikamente. Die Langfassung lautet auf Deutsch "Anreize zur Antibiotikaentwicklung schaffen". Als "Anreiz" winken mehrjährige "Exklusivitäten": Firmen, die ein dringend benötigtes Medikament entwickeln, können jahrelangen Schutz vor Konkurrenz bei einem ihrer Präparate beantragen.

Und es gibt noch weitere Akteure beim Poker um neue Medikamente: Internationale Organisationen wie die WHO, Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen – und die Bill&Melinda Gates-Stiftung des US-amerikanischen Milliardärspaares.

Der umtriebige Großsponsor findet in der Politik offene Ohren, und die von ihm ins Leben gerufene TB Alliance hat es auch schon öfter geschafft, konkurrierende Pharmafirmen an einen Tisch zu bekommen.

Michael Hölscher lässt keinen Zweifel an den Verdiensten der Gates-Stiftung. Aber all die Deals, die durch Gates angeschoben wurden, hätten einen Nachteil:

"Die von Gates finanzierten Organisationen, haben in ihrer Gründungsphilosophie, dass sie nach 10, 15 Jahren selbständig sein müssen. Sprich durch die Medikamente, die sie entwickeln, dann auch Verwertungsrechte besitzen. Die von Gates unterstützten Organisationen haben einfach einen enormen Erfolgsdruck. Das heißt, die versuchen natürlich massiv, den Markt zu dominieren."

Das Starren auf schnelle Erfolge verstellt den Blick für Wichtiges.

"Der Aufbau von Infrastrukturen, der es den Forschungsinstitutionen in der Dritten Welt ermöglicht, langfristig selber zu arbeiten, das interessiert die überhaupt nicht. Eine Vielfalt der Ideen, die aus meiner Sicht auch notwendig ist, um zum Ziel zu kommen, die wird massiv torpediert."

Kristina Wallengren, die Epidemiologin aus Durban, hatte die in Afrika verbreitete Kritik an den sogenannten "Helikopter-Wissenschaftlern" angesprochen. Aber, sagt sie: die Zeit der arroganten Probenabgreifer aus dem Norden ist vorbei. Es hat sich etwas verändert, jedenfalls in der Tuberkuloseforschung.

"Die Medikamente müssen hier verkauft werden, zu einem extrem niedrigen Preis, denn die Regierung muss sie bezahlen. Ich habe deshalb Hochachtung vor jeder Firma, die Tuberkulose auf ihrer Agenda hat."

"Einige Pharmaunternehmen wollen gar kein Medikament für Krankheiten wie Tuberkulose entwickeln. Weil sie wissen, dass, falls sie Erfolg haben und das Präparat produzieren, dann kommen all die Aktivisten und sagen: Warum macht ihr das Medikament nicht bezahlbar. Warum verteilt ihr es nicht, wo doch die Menschen sterben?"

TB-Forscher Pym möchte unterscheiden zwischen Pharmaunternehmen, die sich engagieren, auch wenn kaum Gewinn zu erwarten ist, und Firmen, die nur für profitträchtige Märkte forschen und produzieren.

Nach meiner Rückkehr von der Recherche im südlichen Afrika erreicht mich eine Nachricht von Joanna Breitstein von der TB Alliance, der Lobbyorganisation für mehr TB-Forschung.

"Wir beobachten, dass sich die Pharmaindustrie aus der TB-Forschung zurückzieht. Es gibt Forschung in den ersten Anfängen der Medikamentenentwicklung. Aber wir sehen nicht viele Firmen, die weiter machen."