„Es ist unsere Geschichte. Wir müssen daraus lernen. Wir müssen sie erinnern.“

Ehemaliges KZ-Außenlager Zichow

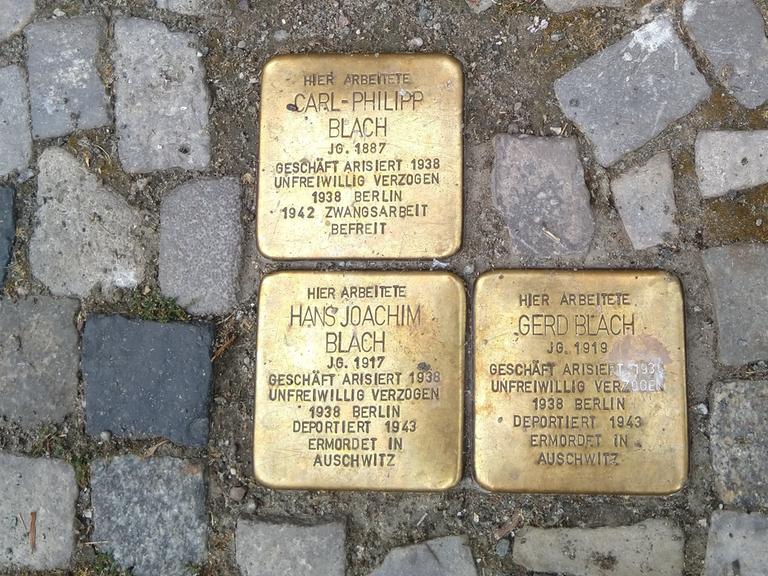

Das Barockschloss Zichow in der Uckermark heute: Zu Kriegsende war in einem Nebengelass ein Außenlager des KZ Ravensbrück untergebracht. Heute weist darauf nichts hin. © Deutschlandradio / Christoph Richter

Jugendliche in der Uckermark wollen Gedenkort

08:54 Minuten

In Zichow in Brandenburg gab es 1944/45 ein KZ-Außenlager. Das Gebäude steht noch, doch nichts weist auf dessen Vergangenheit hin. Im Dorf will man die Geschichte am liebsten ruhen lassen. Die junge Generation will sie aber aufarbeiten.

Es ist der Abschluss eines Geschichtsprojekts: Rund 30 Jugendliche der Jungen Gemeinde in Angermünde erinnern mit einer improvisierten kleinen Andacht in der Dorfkiche an die vergessene Geschichte des Außenlagers des KZ Ravensbrück in Zichow. Und sie gedenken der weiblichen namenlosen Opfer des NS-Regimes, die auf den Feldern rings um Zichow Zwangsarbeit leisten mussten.

Ein knappes Jahr lang haben sich die Jugendlichen mit der Geschichte des Außenlagers des KZ Ravensbrück beschäftigt. Doch man sei auf eine Mauer des Schweigens gestoßen, erzählen sie im Nachhinein.

Es gibt auch bis heute nichts, das an die KZ-Insassen, die Zwangsarbeiterinnen, die Kriegsgefangenen in Zichow erinnert.

"Man hat trotzdem weggesehen"

Die 16-jährige Mira-Kinzsö Drawe ist schier fassungslos, dass im Dorf kaum jemand etwas vom KZ-Außenlager wissen will; dass die Menschen die Geschichte vor der eigenen Haustür einfach nicht wahrhaben wollen, wie die Schülerin sagt. „Es war direkt mittendrin. Die Menschen konnten direkt draufsehen. Sie haben jeden Tag gesehen, wie die Menschen, die dort gefangen gehalten worden sind, jeden Tag zur Arbeit gescheucht und wieder zurückgescheucht worden sind", sagt sie. "Man hat die Schreie gehört. Man hat die Qual gesehen und gehört, aber man hat trotzdem weggesehen.“

Heute zu sagen, es gehe uns nichts an, es sei nicht mehr unsere Geschichte, auch das sei „totaler Blödsinn“, findet Mira-Kinzsö Drawe.

Die Backsteinscheune, in der die KZ-Insassen untergebracht waren, steht noch in Zichow – einer 400 Seelen Gemeinde im äußersten Nordosten Brandenburgs. Heute ist sie ein Wohnhaus.

1944/1945 war sie ein Außenlager des KZ-Ravensbrück. Und ein Anwesen des Grafen Adolf Julius Albrecht Bernd von Arnim. Er gehört zum weitverzweigten märkischen Adelschlecht, das seit Jahrhunderten die Mark Brandenburg geprägt hat.

Auseinandersetzung fällt bis heute schwer

„Die Überlieferung zu dem KZ-Außenlager hier in Zichow ist nicht besonders gut“, sagt Sarah Grandke. Die Osteuropa-Historikerin ist Mitarbeiterin der Gedenkstätte Neuengamme und eine der Verantwortlichen des Erinnerungsprojekts der Jugendlichen aus Angermünde und Umgebung.

„Von Arnim war NSDAP-Mitglied – das wissen wir. Und sicher ist, er brauchte Arbeitskräfte, um sein Gut zu bewirtschaften, auch um Profit zu machen.“

Zunächst habe er Zwangsarbeiter aus Polen, aus dem östlichen Europa hier gehabt, erklärt die Geschichtswissenschaftlerin. „Dann auch Kriegsgefangene, und in letzter Konsequenz, ab 1944, auch KZ-Häftlinge aus Ravensbrück.“

"Ein Großteil hat weggeschaut"

Die gängige Erzählung, man habe nicht gewusst, was die Nazis veranstalteten, hier in Zichow werde das ad absurdum geführt, unterstreicht Sarah Grandke.

Alle im Dorf konnten sehen, mit welcher Brutalität die Nazis gegen Menschen vorgingen. Die meisten der Gefangenen waren sogenannte „politische Häftlinge“.

Jeder im Dorf musste die KZ-Insassen sehen, die im Gleichschritt über die Straßen von Zichow zu den Arbeitsstätten auf den Feldern gescheucht worden seien. „Wenn man es sehen wollte“, fügt Grandke hinzu. „Ein Großteil der Leute wollte es vielleicht nicht sehen, hat weggeschaut, hat selbst davon profitiert.“

Nach 1945 sei es den Menschen hier offensichtlich sehr schwergefallen, sich damit auseinanderzusetzen. „Bis heute.“

Hinweisschild kategorisch abgelehnt

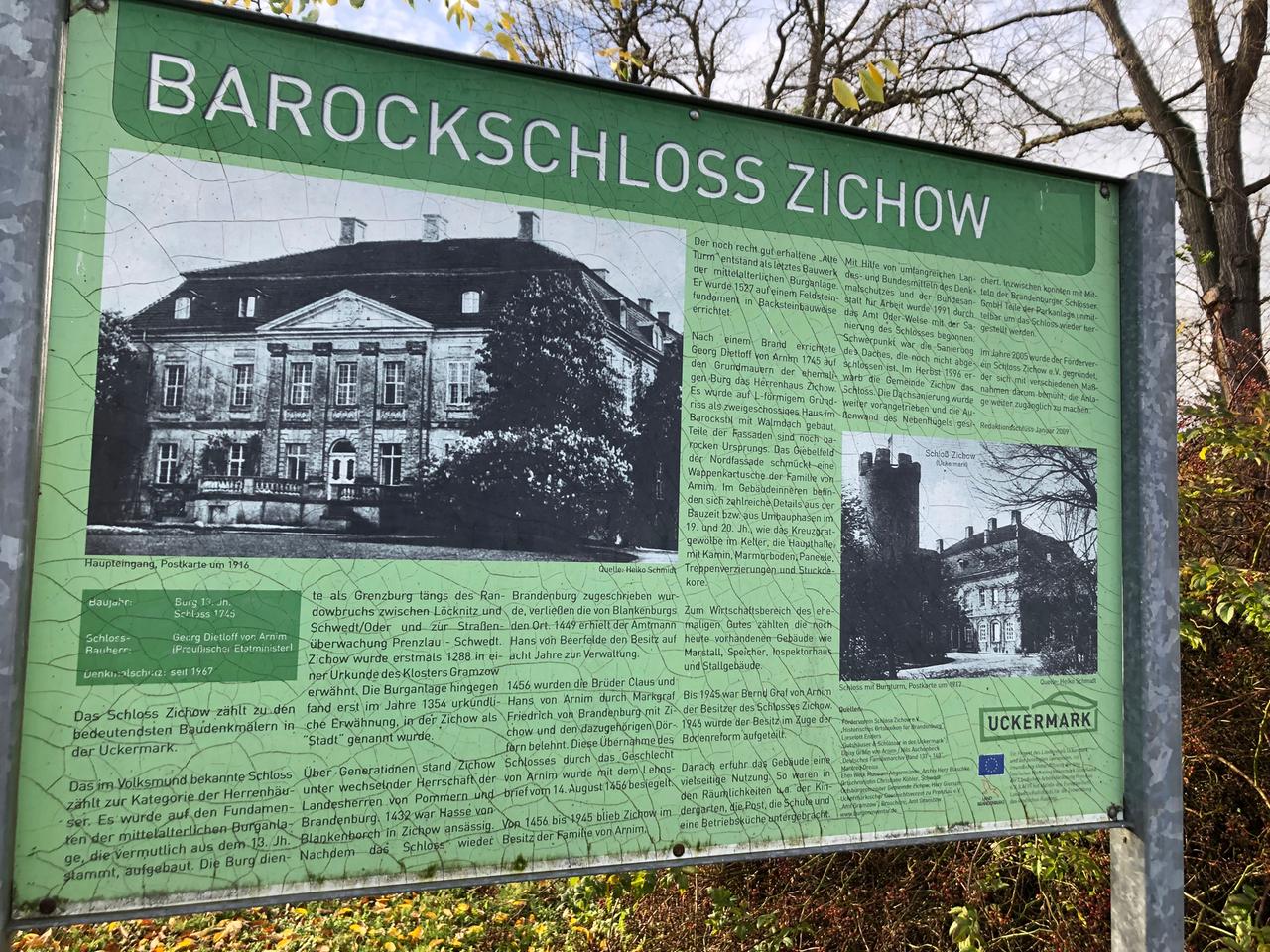

Am Schloss des Grafen von Arnim steht ein ausführlicher Hinweistext zur Geschichte des Gebäudes: Von 1456 bis 1945 sei es im Besitz der Familie von Arnim gewesen – die KZ-Vergangenheit wird mit keiner Silbe erwähnt.

Die Infotafel zum Barockschloss Zichow gibt einen Überblick über die Geschichte des Gebäudes, allerdings keinen Hinweis auf die Zeit als Außenlager des KZ Ravensbrück.© Deutschlandradio / Christoph Richter

Der große Teil der Dorfbevölkerung reagiert wortkarg, winkt ab, wenn man sie heute auf die Geschichte anspricht. Der Tenor: „Das ist nun mal passiert", "Das waren andere Umstände", "Wir sind dafür nicht verantwortlich.“ Und man geht schnell weiter.

Kategorisch gegen eine Gedenkplakette

Eine Gedenkplakette, ein Erinnerungszeichen direkt an der Stelle, wo sich das KZ-Außenlager befand? Mit dieser Idee kann auch Matthias Bürger nichts anfangen.

Der 34-Jährige ist Ortsvorsteher von Zichow. Und ihm gehört die Immobilie, in dem einst die KZ-Häftlinge unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht waren. Heute wohnen dort zwei Familien.

Ein Hinweisschild auf die die dunkle Geschichte des Hauses lehnt Bürger kategorisch ab. Er befürchte Vandalismus und Schmierereien. Was er damit meine? "Na ja, Sie wissen schon", sagt er nebulös am Telefon. Öffentlich will er darüber nicht sprechen. Bei der Andacht in der Zichower Kirche war er nicht anwesend. Er sei unterwegs, sagt er.

Als Kind die SS-Schikanen mitbekommen

Joachim Lau, Jahrgang 1937, erzählt, er könne sich noch gut an das KZ-Außenlager erinnern. Er wohnt seit seiner Kindheit genau gegenüber vom Schloss. Sein Vater war Buchhalter bei den von Armins.

Joachim Lau hat als Kind mit seinen Brüdern im Gutspark gespielt. Und er habe gehört, erzählt der 85-Jährige, wie die weiblichen Insassen von der SS brutal rumkommandiert und für Kleinigkeiten bloßgestellt wurden.

Sie hätten bei Wind und Wetter zum Appell antreten müssen und seien grundlos zusammengebrüllt worden, berichtet Joachim Lau.

Sieben Jahre sei er damals alt gewesen. Die Umstände habe er nicht verstanden. „Wir haben gespielt auf dem Gutshof des Grafen von Arnim in Zichow. Und dann waren da die Appelle. Dann wurde gezählt. Die SS hat immer sehr viel rumgeschrien", erinnert er sich und fügt hinzu: "Wir haben das als Kinder gar nicht verstanden, dass da so viel rumgeschrien werden musste. Es herrschte pure Angst.“

Ausgleichszahlungen zurückgefordert

Dass sich auf dem Anwesen der von Arnims in Zichow ein KZ-Außenlager befand, haben die Nachfahren der einstigen Gutsbesitzer den Behörden verschwiegen. Sie haben Ausgleichszahlungen für den Verlust ihres Besitzes nach 1945 beantragt – und auch erhalten.

Nach einem Hinweis wurden die Behörden 2015 erneut tätig, es kam zu einem Rechtstreit. Mit dem Ergebnis, dass die Nachkommen vergangenes Jahr die Entschädigungszahlungen zurückzahlen mussten.

Auf die Nachfrage, ob man zu Opferentschädigungen bereit sei und was die Nachfahren der Zichower Familie von Arnim unternähmen, um an das dunkle Kapitel der Geschichte zu erinnern, heißt es in einer Mail des heutigen Familienvorstands Joachim Graf von Arnim an den Deutschlandfunk Kultur, man könne das auf die Schnelle nicht beantworten. Außerdem sei man weit entfernt verwandt und keiner der Arnim-Zichow-Familie lebe heute noch.

Den Opfern die Würde zurückgeben

Die 16-jährige Mira-Kinszö Drawe von der Jungen Gemeinde in Angermünde kann sich damit nicht abfinden: „Ich finde, man sollte Stellung nehmen. Man sollte sich niemals distanzieren.“

Ihr sei es wirklich wichtig, an die Geschichte des Außenlagers des KZ Ravensbrück in Zichow zu erinnern, sagt sie. Nach der Schule will sie erst mal ein Auslandsjahr mit der Aktion Sühnezeichen machen, erzählt sie noch.

Wichtig sei es, den Opfern die Würde zurückzugeben, ihnen einen Namen zu geben. Es gehe, meint Mira-Kinszö Drawe, im brandenburgischen Zichow um die Aufarbeitung deutscher Verbrechen an der Menschlichkeit. „Damit wir aus unserer Vergangenheit lernen.“