Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg

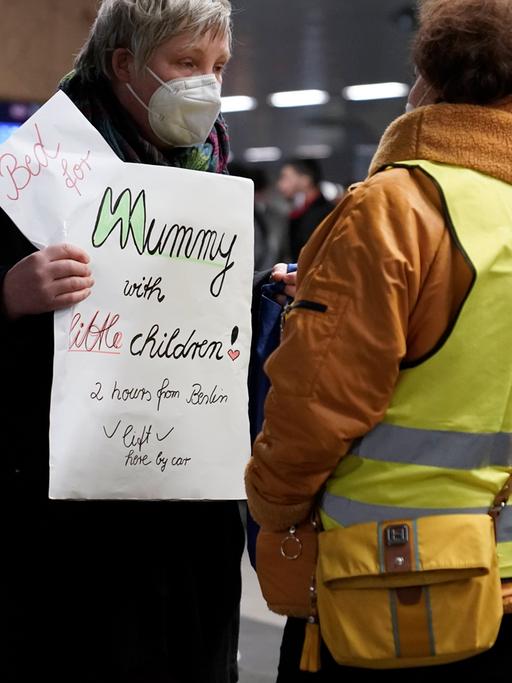

Am Berliner Hauptbahnhof engagieren sich zahlreiche Menschen für ukrainische Geflüchtete. Das helfe auch gegen das eigene Gefühl der Machtlosigkeit, sagen viele. © imago / Stefan Zeitz

Helfen statt Hilflosigkeit

08:35 Minuten

Die Hilfsbereitschaft für Ukrainerinnen und Ukrainer ist enorm. Was bewegt Menschen dazu, 14-Stunden-Schichten an Bahnhöfen zu schieben oder Geflüchtete bei sich aufzunehmen? Pure Selbstlosigkeit? Oder auch ein Kampf gegen die eigene Hilflosigkeit?

Berlin-Hauptbahnhof. Man hört Lautsprecheransagen auf Russisch, sieht überall blau-gelbe Schilder mit kyrillischer Schrift. Und verteilt auf dem ganzen Bahnhof laufen Helferinnen und Helfer in gelben Westen herum. Ein paar orangene Westen sieht man auch – das bedeutet, hier spricht jemand Russisch oder Ukrainisch. Auf Gleis 14 hält gerade ein Zug aus Warschau – von dort kommen die meisten Geflüchteten aus der Ukraine nach Berlin.

Auf dem Gleis warten bereits Helfer in orangenen Westen. Wie Carmen: „Wir begrüßen sie und die, die Russisch sprechen, bringen sie dann weiter nach unten zu den Ticketständen. Das heißt, einfach nur den Weg zeigen und erst mal begrüßen.“

Aus der Hilflosigkeit rauskommen

Es ist voll und wuselig, aber nicht chaotisch. Die 23-jährige Studentin Carmen läuft auf die Leute, die aus dem Zug steigen, zu und fragt sie freundlich, wohin sie möchten. Viele Geflüchtete wollen dorthin, wo sie jemanden kennen.

Carmen hat gerade in einem jüdischen Gemeindehaus in Russland Freiwilligendienst geleistet, nach Kriegsbeginn gelang es ihr über Istanbul, aus dem Land zu kommen. Wieder in Deutschland wollte sie unbedingt helfen: „Krieg in Europa hat ja alles verändert, und ich finde, so kann man ein bisschen Solidarität zeigen, den Menschen eine möglichst angenehme Ankunft machen. Für mich ist es auch für mich selber, aus dieser Hilflosigkeit, die ich empfunden habe, rauskommen, einfach aktiv werden und versuchen, sich einzubringen.“

Ist Hilfe gleich Selbsthilfe?

Das Argument, durch Helfen der eigenen Hilflosigkeit zu entkommen, hört man hier oft. Im Bahnhofsbereich, in dem die Geflüchteten versorgt werden, ist eine Art Kindergarten eingerichtet. Hier arbeitet Studentin Julia drei bis vier Tage die Woche, sie bekommt die Schicksale der Geflohenen hautnah mit: „Es gibt Tage, da tut es nur gut, und es gibt Tage, da gehe ich nach Hause und denke mir, ich vergrab mich jetzt. Denn das ist schon auch mental nicht ganz einfach. Aber was zu tun, hilft immer dagegen, dass man zu Hause sitzt und weint, weil die Welt so schrecklich ist.“

Ist die Hilfe für Geflohene – so schwer sie oft auszuhalten ist – auch eine Art Selbsthilfe, um mit den eigenen Ängsten fertig zu werden? Das greift als Erklärung zu kurz, meint die Psychologie-Professorin an der Universität Hannover, Anne Böckler-Raettig: „Also, für ein bisschen Selbsthilfe gäbe es einfachere Möglichkeiten. Gespräche, Sport, Ablenkung wären da sicher die billigere Möglichkeit.“

Selbstwirksamkeit spüren

Das bedeute aber nicht, dass anderen zu helfen, rein selbstlos wäre: „Anderen zu helfen, zu spenden etc., das macht uns genuin Freude. Es ist ein sehr wirksames Mittel, auch um Selbstwirksamkeit zu erfahren, also selber zu erleben, dass wir die Welt gestalten können, dass wir die Welt zu einem besseren, gerechteren Ort machen können.“

Im Flüchtlingszelt der Berliner Stadtmission vor dem Hauptbahnhof bringen zwei Clowns einen kleinen Jungen zum Lachen. Um ihn herum sitzen Familien, meist Frauen mit Kindern. Etwa 1500 Menschen durchlaufen das Zelt pro Tag, sagt Barbara Breuer von der Stadtmission. Dazwischen sieht man überall Helfende jeden Alters: „Wir haben ja gesehen, wie in den ersten Tagen die Freiwilligen, die sich über Telegram-Gruppen organisiert hatten, am Hauptbahnhof waren, die Leute an den Zügen begrüßt und versorgt haben. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Hilfsbereitschaft, die auch weiterhin anhält. Bisher ist es echt ganz, ganz toll.“

Böckler-Raettig sieht derzeit die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens: „Auf der einen Seite sind wir zu zutiefst egoistischem Verhalten in der Lage. Müssen wir auch sein, sonst hätten wir es möglicherweise als Spezies gar nicht so weit gebracht. Wir achten auf unseren eigenen Vorteil, wir bringen erst mal die eigene Familie durch, wir führen Kriege, wir töten, wir rauben. Aber gleichzeitig ist es eben zutiefst menschlich, sich um völlig Fremde, Geflohene zu kümmern, diesen zu helfen und da auch wirklich ein großes Ausmaß an Zeit, Energie und Geld aufzuwenden.“

Geflüchtete bei sich aufnehmen

Befähigt werden wir dazu auch durch unser starkes Bindungssystem, meint Böckler-Raettig. Das habe sich entwickelt, weil der Mensch extrem viel Zeit und Fürsorge für das Aufziehen der Kinder aufbringen muss.

Enorme Hilfsbereitschaft zeigen gerade Hunderttausende Menschen, die anbieten, Geflüchtete bei sich aufzunehmen. Eine Familie aus Berlin-Friedrichshain beherbergt eine Frau mit ihrem 13-jährigen Sohn: „Wir haben diese Idee einfach irgendwann gehabt zu sagen, wir haben ein Gästezimmer – und das ist ja absurd, hier steht ein Zimmer leer, und da sind Leute, die brauchen dringend eins“, sagt Philipp Burkert. Und seine Frau Patricia ergänzt: „Du meintest von Anfang an, dass es für Dich eine Aufgabe wäre, wo Du Dich sehr gerne einbringen würdest, weil einfach in Deiner Familie Dein Vater auch so eine Flucht miterlebt hat.“

Kartenspielen trotz Sprachbarrieren

Patricia und Philipp Burkert haben sich bisher, sagen sie, nicht karitativ engagiert – von Spenden abgesehen. Auch die Töchter Lilian und Tabea waren sofort dafür, Tanja und Artur aufzunehmen. Das Zusammenleben klappt gut, auch wenn es sprachlich schwierig ist: „Wir haben Artur Uno beigebracht, aber das war sehr kompliziert, weil wir die Spielregeln nicht so richtig erklären konnten. Und dann hat er es irgendwann verstanden. – Und er weiß, was Scheiße heißt!“ – „Wir mussten ihm ein paar Wörter beibringen, die man beim Kartenspiel braucht, wenn man halt verloren hat, oder wenn man gewonnen hat, was man dann sagt.“

Die Verständigung läuft per Google-Übersetzer. Jeden Abend essen die Familien zusammen, und auch danach sitzt man noch beieinander: „Ich finde es total schön, dass man so schöne Erlebnisse mit Menschen hat, die man gar nicht kennt, dass es einfach total lustig sein kann im Alltag, auch wenn man die Gäste erst eine Woche kennt und sich fast nicht mit ihnen verständigen kann. Das hat mich total überrascht, weil ich das nicht gedacht hätte.“

„Wer einem ähnlich ist, dem hilft man eher“

Tanja und Artur wohnen auf unbestimmte Zeit bei der Familie. Tanjas Mann ist noch in der Ukraine, Patricia und Philipp sind darauf vorbereitet, dass die Situation noch dramatisch werden kann.

Die extrem große Hilfsbereitschaft, die in Deutschland gerade zu beobachten ist, zeigt sich nicht so stark, wenn es um Kriegsflüchtlinge aus Afrika oder Asien geht: „Es gibt diesen Effekt, denen, die einem ähnlich sind, beziehungsweise die man wahrnimmt als: Die sind mir ähnlich, eher zu helfen. Das ist nicht schön, und insofern ist es gut, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und gut, Möglichkeiten zu suchen, wie man es ändern kann. Es hat möglicherweise einen entwicklungsgeschichtlichen Grund. Es ist sozusagen das Überleben der eigenen Gruppe oft der Hintergrund dieser prosozialen Austauschbeziehungen gewesen.“

Warum aber bestimmte Leute helfen und andere nicht, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Erklärungen. Weder hängt es vom sozialen Status ab, sagt Böckler-Raettig, noch vom Alter oder der religiösen Einstellung.

Helfen macht glücklich

Aber Forschungen zeigen, dass Helfen Glücksgefühle auslöst – auch wenn es belastend sein kann. Am Hauptbahnhof haben Betreuer, die für die Helferinnen zuständig sind, viel zu tun. Manche Freiwillige geben nach kurzer Zeit wieder auf, andere, wie Patrick, sind ständig hier.

Bisher, sagt er, hatte er noch keine karitative Arbeit geleistet, jetzt macht er teilweise 14-Stunden-Schichten – und lächelt trotzdem: „Ich habe heute meinen Geburtstag und hatte ein kleines Mädchen mit einem Überraschungs-Ei ein bisschen abgelenkt. Sie ist eine Stunde nicht von meiner Hand weg, weil sie sich sicher gefühlt hat. Ich bin allein für diese Erfahrung so glücklich, dass ich einem kleinen Mädchen eine Stunde Sicherheit geben konnte.“