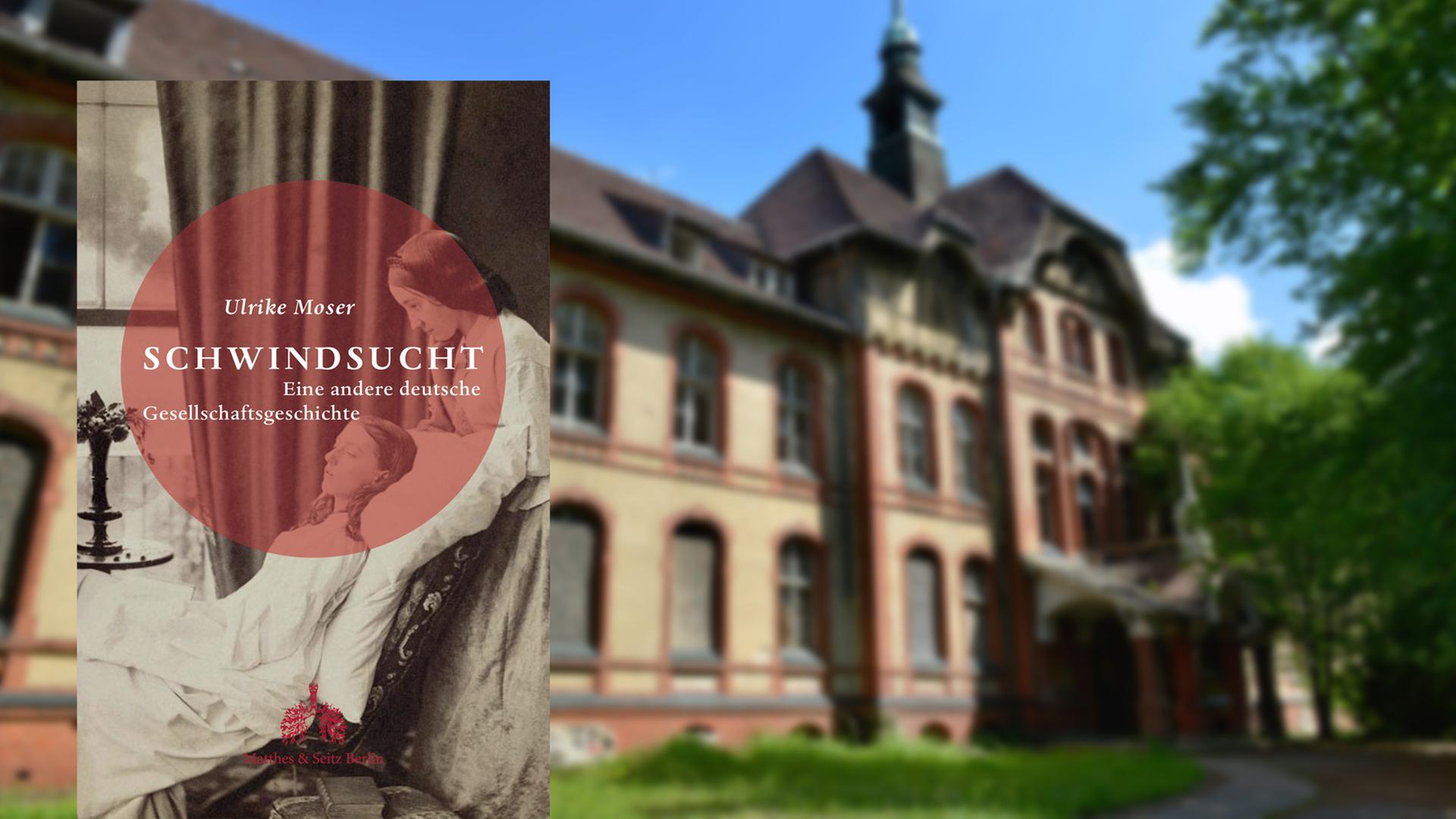

Ulrike Moser: Schwindsucht. Eine andere deutsche Gesellschaftsgeschichte

Matthes & Seitz, Berlin 2018

265 Seiten, 26 Euro

Wie die Tuberkulose ihren romantischen Reiz verlor

Im 19. Jahrhundert wurde die Tuberkulose geradezu verklärt. Ihr verdanken wir einige der interessantesten Gestalten der Literatur. Warum das schöne Dahinwelken ein jähes Ende nahm, zeichnet die Historikerin Ulrike Moser in einer neuen Studie nach.

"Wie mit Krankheit und Kranken umgegangen wird, gibt Auskunft über eine Gesellschaft", schreibt die Historikerin Ulrike Moser in der Einleitung zu ihrem Buch über die Schwindsucht – die Krankheit, die in den letzten zwei Jahrhunderten eine der häufigsten Todesursachen vor allem junger Menschen war.

Vom dekadenten Ideal …

In vielen Kunstwerken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird sie als Leiden der Empfindsamen und Edlen verklärt: Die Mimi mit dem eiskalten Händchen (in La Bohème), die Kameliendame oder Effi Briest sind solche Geschöpfe einer künstlerischen Morbidezza, die in dem Ausspruch Théophile Gautiers gipfelte, er könne niemanden als Dichter akzeptieren, der mehr als 99 Pfund wiege. Die bleichen Gesichter mit den hektischen roten Wangen, die ausgezehrten Körper und großen, glänzenden Fieberaugen waren einst ein dekadentes Ideal. Susan Sontag hat das in ihrem bekannten Essay "Krankheit als Metapher" sorgfältig beschrieben. Ulrike Moser übernimmt diese Analyse, ohne sich damit kritisch auseinanderzusetzen, und deutet die Schwindsucht als Lieblingskrankheit des bürgerlichen Individuums, als eine Art Distinktionsmerkmal gegenüber dem Adel. Mit der Industrialisierung sei die Schwindsucht jedoch zur Massenkrankheit der Arbeiterschaft geworden und habe damit ihren romantischen Reiz verloren.

Ganz schlüssig ist diese Behauptung nicht, denn schon vor der Industrialisierung, in der Stadt wie auf dem Land, starb vor allem das einfache Volk an Tuberkulose. Nur: es interessierte sich niemand dafür. Für die wachsende Industrie aber stellte die Schwindsucht ein ökonomisches Problem dar, da sie Arbeitskraft kostete – und damit geriet die Krankheit in den Fokus der Politik, der aufkommenden Sozialhygiene, der Forschung.

Ganz schlüssig ist diese Behauptung nicht, denn schon vor der Industrialisierung, in der Stadt wie auf dem Land, starb vor allem das einfache Volk an Tuberkulose. Nur: es interessierte sich niemand dafür. Für die wachsende Industrie aber stellte die Schwindsucht ein ökonomisches Problem dar, da sie Arbeitskraft kostete – und damit geriet die Krankheit in den Fokus der Politik, der aufkommenden Sozialhygiene, der Forschung.

… zum Problem der Volkshygiene …

Die Entdeckung des Erregers durch Robert Koch und des Zusammenhangs mit Ernährung und Hygiene machte der Feier des schönen Dahinwelkens ein Ende. Moser zeigt diesen Wandel anhand sehr verschiedener Aspekte auf: Sie beschreibt das Aufkommen und den Niedergang der Sanatorien, sowohl in der Davoser Luxusversion und als auch in kasernenartig geführten Arbeiter-Heilstätten; die Tuberkulose in Literatur und Kunst der Moderne; die Lebensbedingungen in den Berliner Arbeitervierteln; die Hygiene als neue bürgerliche Tugend; und schließlich die Sicht auf die Krankheit als Makel einer lasterhaften Unterschicht.

… und schließlich zum Volksfeind

Damit kommt Moser zum interessantesten, aber leider nur kurzen Abschnitt des Buches, in dem sie darlegt, wie die Tuberkulose auf Basis der Lehren Darwins und der Eugeniker zum "Volksfeind" erklärt wurde. Die Metaphorik von Krankheit und Volkstum, verknüpft mit der Rassenlehre, machten sich nicht nur Nationalsozialisten, sondern auch Reformer und Sozialhygieniker zu eigen. Mit den Nazis führte der Kampf um die "Volksgesundheit" schließlich zu grauenhaften Experimenten an Menschen und zur massenhaften Ermordung Tuberkulosekranker.

Viel Material hat Ulrike Moser zusammengetragen, fast jeder wichtige Aussagesatz stützt sich auf eine belegte Quelle. Aber es erschließt sich beim Lesen nicht, welchem roten Faden sie folgt. Mal folgt sie einer ihrer Quellen in einer rein kulturgeschichtlichen Lesart, dann wieder argumentiert sie mit anderen Quellen soziologisch und verwirft das zuvor dargestellte als eigentlich irrelevant. Man kann in ihrem Buch viele Anregungen finden, selbst zu diesem Thema weiterzulesen; aber über eine recht informative Fleißarbeit geht es nicht hinaus.

Viel Material hat Ulrike Moser zusammengetragen, fast jeder wichtige Aussagesatz stützt sich auf eine belegte Quelle. Aber es erschließt sich beim Lesen nicht, welchem roten Faden sie folgt. Mal folgt sie einer ihrer Quellen in einer rein kulturgeschichtlichen Lesart, dann wieder argumentiert sie mit anderen Quellen soziologisch und verwirft das zuvor dargestellte als eigentlich irrelevant. Man kann in ihrem Buch viele Anregungen finden, selbst zu diesem Thema weiterzulesen; aber über eine recht informative Fleißarbeit geht es nicht hinaus.