Aufrüttelnde Doku über tödliche Polizeigewalt

06:57 Minuten

Der gutmütige Bobby: Mit diesem Klischeebild britischer Polizisten räumt der Dokumentarfilmer Ken Fero auf. In seinem neuen Film "Ultraviolence" vertieft er den Blick auf die lange verdrängte Problematik der Polizeigewalt in Großbritannien.

Das Schreien eines Babys aus dem Off, dazu nichts als der Titel in Blau auf Schwarz: "Ultraviolence", ein Zitat aus Anthony Burgess Roman "A Clockwork Orange", in dem der Ausdruck für die willkürliche, exzessive Gewalt einer Straßengang steht. Dann die nüchterne Stimme des Filmemachers selbst:

"Ich habe schon oft Geschichten von Gewalt erzählt. Dieser Film ist eine Erinnerung für Leute, die nicht vergessen können, und eine Warnung für die, die sich weigern zu sehen."

Verfilmter Brief an den eigenen Sohn

Der Form nach ist "Ultraviolence" ein verfilmter Brief des Dokumentarfilmers Ken Fero an seinen 19-jährigen Sohn. Wie er gleich in den ersten Minuten der Doku erklärt, ging er als Kind zur selben Schule wie Brian Douglas, ein Mann, der 1995 von einem Polizisten mit einem Knüppelschlag auf den Kopf tödlich verletzt wurde. Sein Fall ist der erste einer Reihe von "Memories", Erinnerungen an spezifische Opfer britischer Polizeigewalt, die Fero mit Bildern von Gegenprotesten vereint.

Jenes Wort "Erinnerung" spielt dabei eine zentrale Rolle, denn der überwiegende Teil dieser Doku ist schon als historisch zu bezeichnen. Einige der Erzählstränge schließen direkt an Feros ersten großen Film "Injustice" zum selben Thema aus dem Jahr 2001 an. Die Tatsache, dass sein Material so weit zurückgreift, macht den neuen Film aber nicht inaktuell, sondern vertieft vielmehr den Blick auf eine lange verdrängte Problematik.

Ich treffe Ken Fero in einem kleinen Café in der Nordlondoner Vorstadt. Seine Stimme klingt so ruhig und eindringlich wie in seinem Film, in ihrer Sanftheit steckt ein tiefer Zorn.

"Das Problem am Vereinigten Königreich ist ein völliger Mangel an Erinnerung und eine Unfähigkeit in der Bevölkerung, zu akzeptieren, dass solche Tötungen in diesem Land möglich sind. Der Film zerstört die Fantasie, dass die britische Polizei keine Gewalt anwendet. Seine Stärke ist, dass er eine Realität zeigt, der man nicht entkommen kann."

"Sie müssen die Wahrheit sagen"

"Jemand muss für den Tod meines Bruders Antwort stehen. Ob es nun zehn oder 14 von ihnen waren, sie haben ihn getötet, sie müssen die Wahrheit sagen", sagt die Schwester eines der Getöteten in Ken Feros Dokumentation.

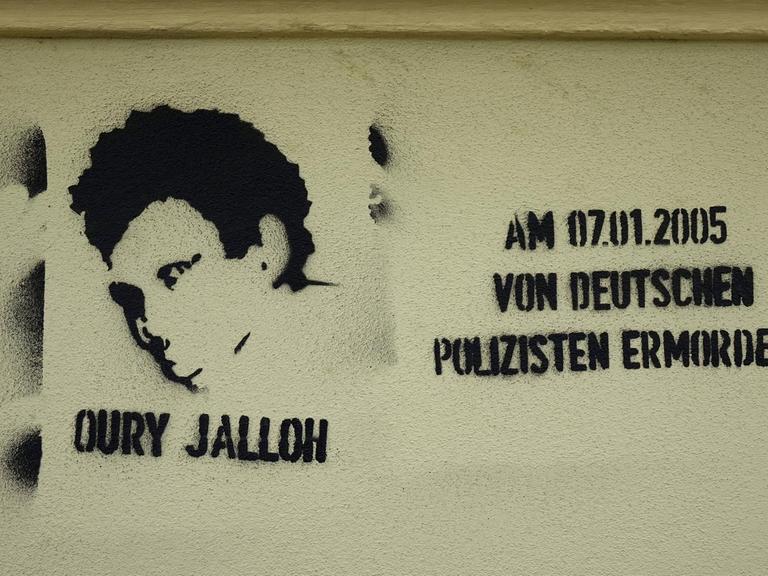

Er porträtiert die Opfer als Menschen und lässt die durchweg dunkle Hautfarbe ihrer Gesichter für sich selbst sprechen. Als die Black-Lives-Matter-Proteste diesen Sommer auf Großbritannien übersprangen, fragten sich viele laut, ob das Problem rassistischer Polizeigewalt hier überhaupt existiere. Die britische Polizei genießt schließlich einen besonnenen Ruf als Teil der moderaten Marke eines Landes, wo sich das Extreme scheinbar friedlich im Exzentrischen auflöst.

Was passiert, wenn man dieses idealisierte Selbstbild stört, erfuhr Ken Fero schon damals bei seinem Film "Injustice" am eigenen Leib. Während er selbst anonyme Drohungen erhielt, ging die Exekutive direkt gegen Kinos vor, die die Doku zeigen wollten.

"Vorführungen wurden in letzter Minute abgesagt, weil die Polizei den Kinos brieflich mit Klagen drohte", erzählt Ken Fero. "Also beschlossen wir, unsererseits der Polizei mit dem Gerichtsweg zu drohen, weil sich ihre Schikanen auf unseren Vertrieb auswirkten. Sobald wir das taten, zog die Polizei sich zurück, und wir haben seither nichts mehr von ihnen gehört. Man sollte sich fragen, wie es sein kann, dass Polizisten, die von uns des Totschlags und Mords, der schwerwiegendsten Verbrechen beschuldigt werden, beschlossen, nicht ihre Rechte einzufordern. Dafür muss es einen Grund geben."

Ken Fero und seine Kollegen vom Kollektiv Migrant Media haben für ihre Renitenz mit ihren Fernsehkarrieren bezahlt. In einem britischen Medienmarkt, der auf die Polizei als Quelle saftiger Storys angewiesen ist, hatten sie die ungeschriebenen Spielregeln gebrochen. "Injustice" wurde folglich nie im britischen TV gezeigt. "Ultraviolence" dagegen lief jetzt immerhin beim London Film Festival.

Kein Interesse an kommerziellen Plattformen

Doch Fero, der seinen Lebensunterhalt als Universitätslektor für Filmstudien verdient, hat keine Lust, seinen Aufruf zum Widerstand auf eine der vielen kommerziellen Online-Streaming-Plattformen zu stellen. Er will lieber bis zum Ende der Pandemie warten und dann öffentliche Vorführungen von "Ultraviolence" im Rahmen politischer Versammlungen abhalten.

"Leute machen Filme, um Preise zu gewinnen oder Geld zu verdienen", sagt Ken Fero. "Wir machen sie, um Menschen für politische Aktionen zu mobilisieren. Uns ist wichtig, der jungen Generation Hoffnung zu geben. Denn die jungen Leute in diesem Land haben sich in den letzten drei, vier Jahren stark politisiert. Sie interessieren sich für die Umwelt, Gender, die Antikriegsbewegung. Zum ersten Mal seit 20 Jahren kann ich ein Licht in ihren Augen sehen. Ein Bewusstsein. Ich denke, die werden nicht tolerieren, was ihre Vorgängergeneration toleriert hat."