Methodisch wird praktisch nicht getrennt zwischen Antijudaismus und Antisemitismus. Aber der christliche Antijudaismus, der in der Spätantike entstanden ist und im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine ganz zentrale Rolle spielte, ist etwas anderes als der rassistische Antisemitismus. Hier wird wieder – dadurch, dass man eine Liste einfach herstellt – so getan, als wenn es eine direkte Linie gäbe. Die gibt es aber schlichtweg nicht und das ist methodisch wirklich unsauber.

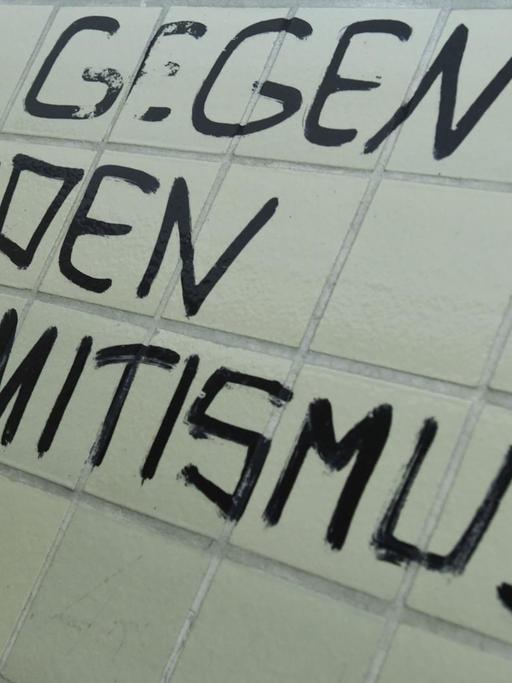

Antisemitismusdebatte

Der Historiker Heinrich von Treitschke (1834 -1896) meinte einst: "Die Juden sind unser Unglück." Trotzdem wird er noch immer in Berlin-Steglitz geehrt. © picture alliance/dpa/Annette Riedl

290 Berliner Straßennamen auf dem Prüfstand

07:01 Minuten

In Berlin tragen 290 Straßen und Plätze Namen von Persönlichkeiten mit antisemitischen Bezügen. Das hat eine Studie im Auftrag des Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn ergeben. Vorwürfe, die Studie differenziere zu wenig, weist er zurück.

Ob Richard-Wagner-Platz oder Martin-Luther-Straße: Dass sich beide Namensgeber klar antisemitisch äußerten, ist historisch nachgewiesen. Sollten Straße und Platz in Berlin deswegen umbenannt werden? Darüber wird gerade eine Debatte geführt, die sich aus einer aktuellen Studie des Politologen Felix Sassmannshausen entwickelt hat. In Auftrag gegeben wurde sie vom Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn. Danach weisen in der Hauptstadt 290 Straßennamen antisemitische Bezüge auf.

"Wir betreten hier ein Stück weit Neuland", sagt Salzborn. Zwar habe es in Berlin immer wieder Debatten über problematische Straßennamen gegeben, beispielsweise aus der Zeit des Kolonialismus. Doch mit Blick auf Antisemitismus sei das bisher nicht systematisiert worden. Nun wurde das Straßenregister einmal vollständig durchgesehen.

Ein schlimmer, wirkungsmächtiger Satz

Ein Fall für eine Umbenennung wäre aus Salzborns Sicht die Treitschkestraße, über die auch schon oft diskutiert wurde. Der Historiker Heinrich von Treitschke (1834 -1896) hatte mit einem Aufsatz den historischen Berliner Antisemitismusstreit ausgelöst. Mit seinem Satz "Die Juden sind unser Unglück" habe Treitschke eine "maßgebliche Rolle in Bezug auf Formeln im Nationalsozialismus" gespielt, so Salzborn.

Der Beauftragte betont, dass es nicht bei jeder Straße oder jedem Platz auf der Liste um "Antisemitismus im engsten Sinne" geht, sondern manchmal auch nur um entsprechende Bezüge. Man müsse dann noch einmal genauer hinschauen und forschen, "weil man schlicht und ergreifend nur einige Hinweise hat auf Bezüge und nicht so genau sagen kann, wie das im Detail aussieht".

Das Plädoyer der Studie sei eben nicht, im Zweifelsfall immer umzubenennen, sagt Salzborn, sondern Forschung deutlich niedrigschwelliger zu initiieren, Kontextualisierungen etwa in den Online-Straßenverzeichnissen vorzunehmen oder auch vor Ort mit Gedenktafeln oder Erinnerungsinformationen zu arbeiten.

Ist die Studie methodisch unsauber?

An der Studie ist inzwischen auch Kritik geäußert worden. Sie sei methodisch nicht sauber und differenziere zu wenig, sagt beispielsweise der

Architekturkritiker Nikolaus Bernau

.

Salzborn weist das zurück. Die Liste differenziere sehr wohl, um welche Form des Antisemitismus es gehe. Auch als Antisemitismusforscher müsse er Bernau "sehr dezidiert widersprechen": Zu den unterschiedlichen Formen des Antisemitismus gehöre auch der Antijudaismus.

Es werde in der Studie betont, dass es "natürlich Bezüge im Übergang zwischen Vormoderne und Moderne gibt, das heißt, dass der christlich geprägte Antijudaismus auch ein Vorläufer des rassistischen, völkischen Antisemitismus" sei. Die Form sei unterschiedlich: "Aber es bleibt Antisemitismus."

Der christlich geprägte Antijudaismus sei auch nicht aus der Welt, sondern lebe etwa in Stereotypen bis heute weiter.

Eine Geschichte der Erinnerungsabwehr

Dass der systematische Blick auf Straßennamen mit antisemitischen Bezügen bis heute gefehlt hat, führt Salzborn auf zweierlei zurück: Zum einen sei die Geschichte der Bundesrepublik über Jahrzehnte auch eine "Geschichte der Erinnerungsabwehr" gewesen.

Zum anderen seien antisemitische Einstellungen bis heute in der Bevölkerung verankert, bei 15 bis 20 Prozent. Das gehe quer durch die Gesellschaft. Es brauche also für bestimmte Debatten erst einen Anstoß. Ähnlich sei es beim Thema Postkolonialismus gewesen.

Es ist eine Frage der gesellschaftlichen Umstände und Möglichkeiten, inwiefern solche Diskussionen irgendwann in Gang kommen und dann vielleicht auch zu breiteren Auseinandersetzungen führen.

(bth)