- Überraschende Enthüllung oder erwartbar? Siegfried Unseld und seine NSDAP-Mitgliedschaft

- Warum wird die NSDAP-Mitgliedschaft vom ehemaligen Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld erst jetzt bekannt?

- Wofür steht der Suhrkamp Verlag?

- Wie arbeitete die deutsche Verlagsbranche die Zeit der NS-Diktatur und ihre Mitschuld auf?

Geschönter Blick auf die NS-Zeit

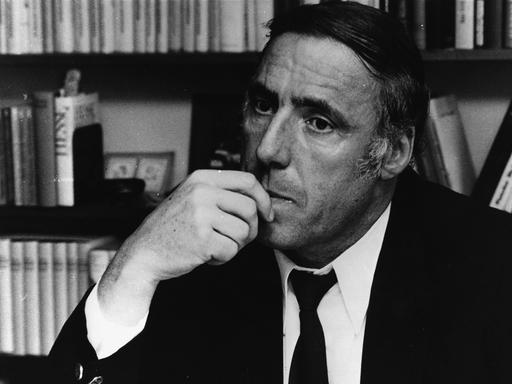

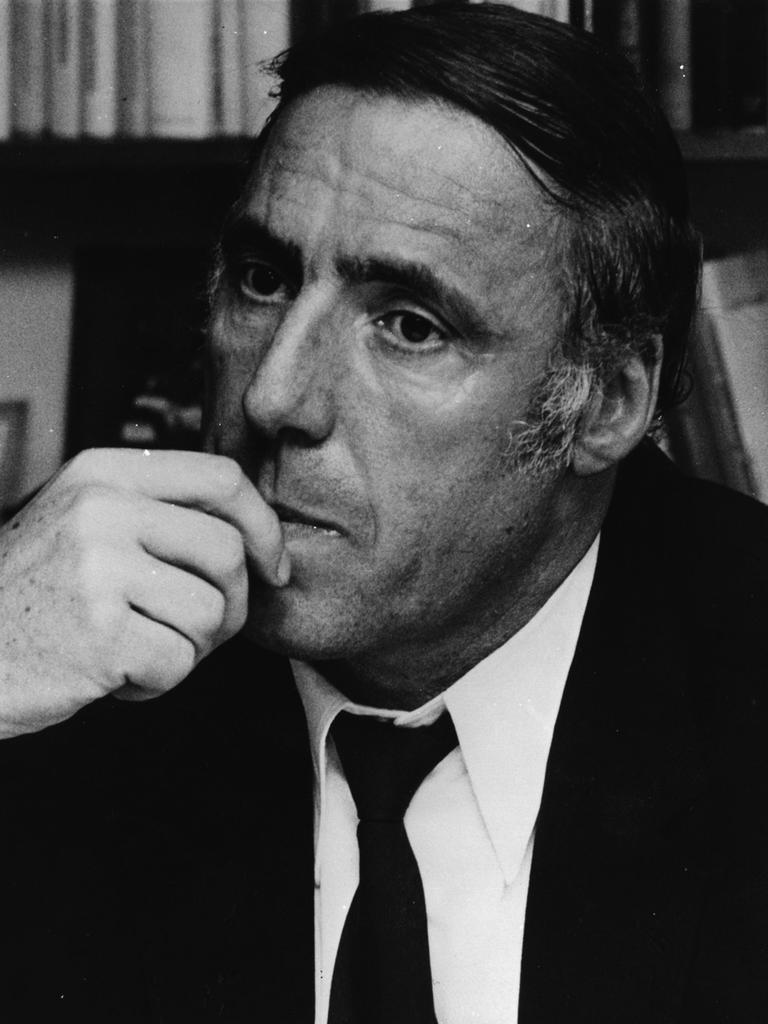

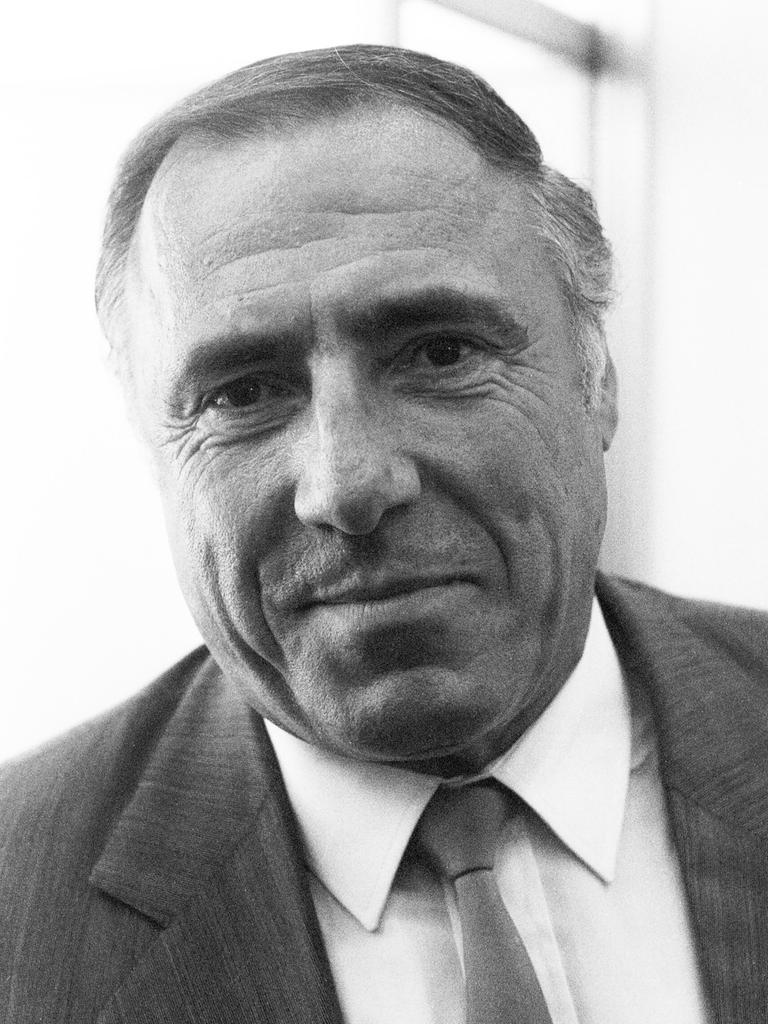

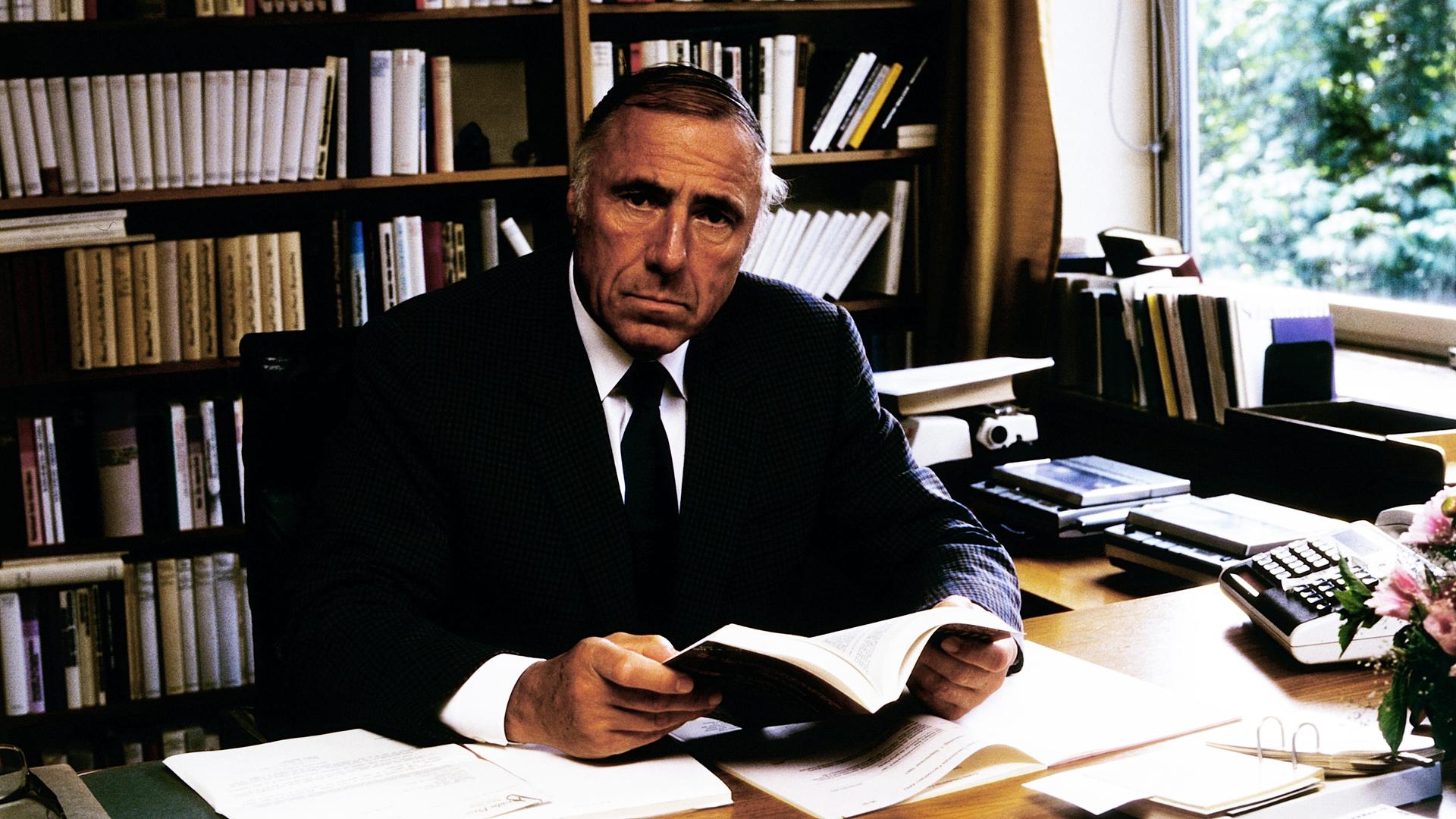

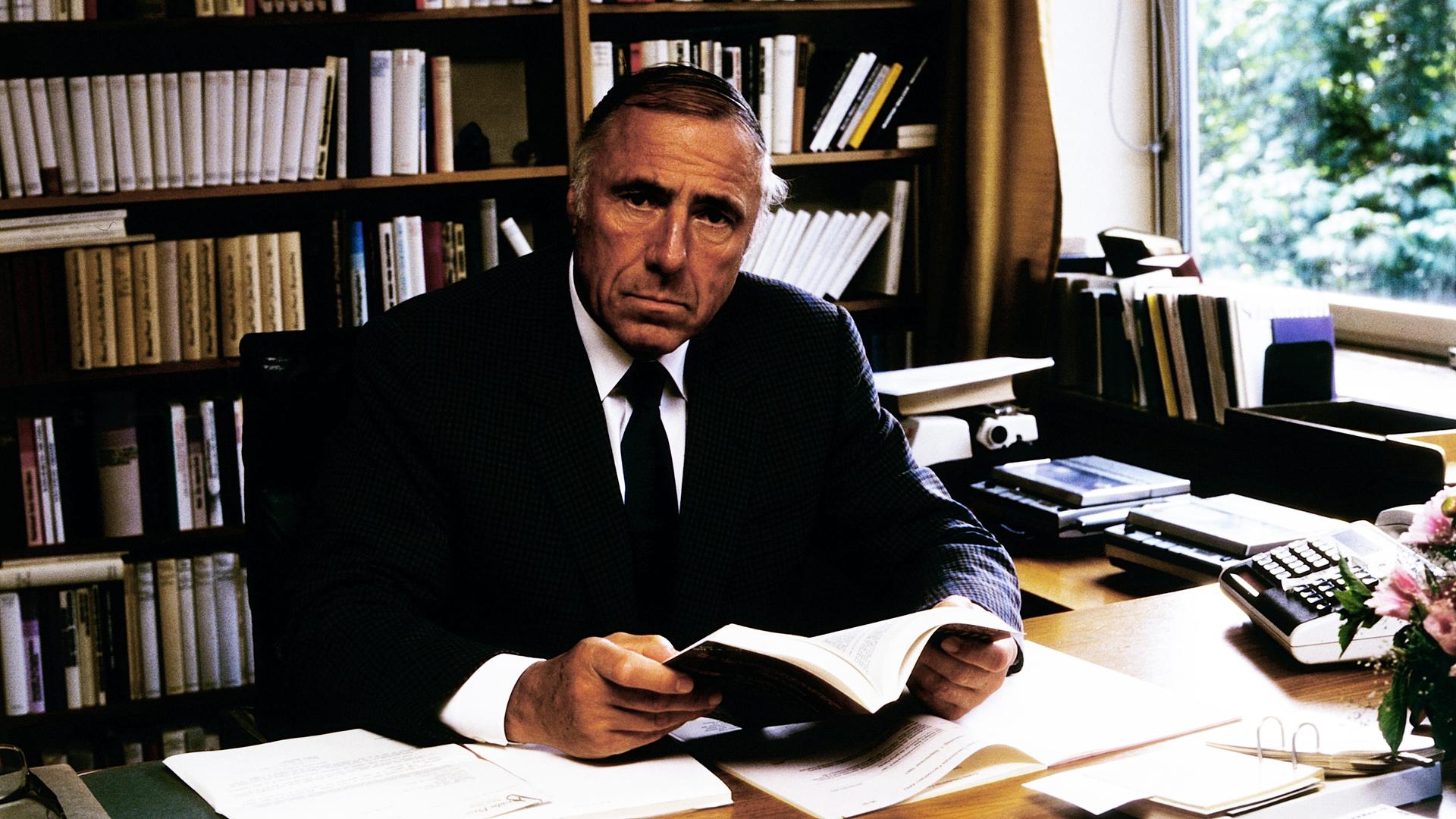

Verleger Siegfried Unseld 1991 an seinem Arbeitsplatz. Von 1959 bis zu seinem Tod 2002 leitete er den Suhrkamp Verlag. © picture alliance / United Archives / kpa

Suhrkamp-Verleger Unseld und seine NSDAP-Mitgliedschaft

Suhrkamp galt als Vorzeigeverlag in Sachen Aufarbeitung der NS-Zeit. Nun ist bekannt geworden: Der ehemalige Chef des Verlages Siegfried Unseld ist als Jugendlicher der NSDAP beigetreten. Eine erwartbare Enthüllung, sagen manche Literaturexperten.

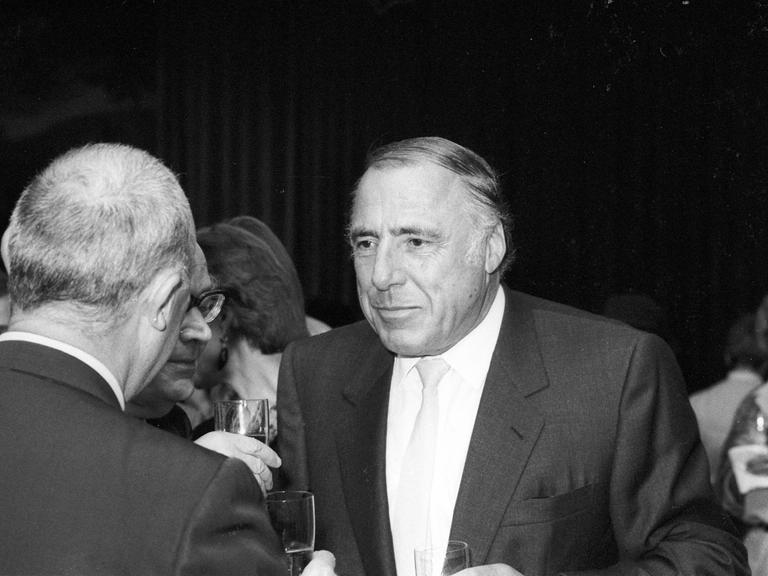

Es ist ein Zufallsfund, den der Historiker Thomas Gruber vor Kurzem gemacht hat: Bei einer Recherche in der NSDAP-Mitgliederkartei stößt er auf eine Karteikarte mit dem Namen Unseld. Nun steht fest: Der 2002 verstorbene Chef des Suhrkamp Verlages, Siegfried Unseld, ist NSDAP-Mitglied gewesen. 1942 trat er der Partei als 17-Jähriger bei.

Nun wurde viel verschwiegen im deutschen Verlagswesen der Nachkriegszeit. Fast alles wurde beschönigt. Auch unter den Autoren und Intellektuellen. Günter Grass, Siegfried Lenz, Walter Jens, Martin Walser, Walter Höllerer – sie waren alle Mitglieder der NSDAP und kaum einer hat es zunächst offenbart.

Ausgerechnet Suhrkamp

Doch ausgerechnet der Suhrkamp Verlag – dessen Gründer, Peter Suhrkamp, in der NS-Diktatur wegen Hochverrats verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht wurde – galt als der Vorzeigeverlag in Sachen Aufarbeitung.

„Dieser Verlag war sozusagen der Beweis für die deutsche Aufarbeitung der Geschichte“, sagt der Suhrkamp-Autor Durs Grünbein. „Hier wurde mal alles versucht: Aufklärungsliteratur wieder unters Publikum zu bringen, damit Debatten anzustoßen.“

Ist die NSDAP-Mitgliedschaft Siegfried Unselds nun eine erschütternde Enthüllung – oder war sie vielleicht sogar erwartbar? Und warum kommt sie erst 2025 ans Licht?

Inhalt

Überraschende Enthüllung oder erwartbar? Siegfried Unseld und seine NSDAP-Mitgliedschaft

„Wer sich dafür interessierte, konnte das schnell rausbekommen“, sagt Literaturkritiker Michael Köhler über die NSDAP-Mitgliedschaft Siegfried Unselds. Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Mitgliedschaft doch erst jetzt - 2025 - ans Licht gekommen ist.

Dass Siegfried Unseld aus einer Familie kommt, die der NS-Ideologie nahestand, ist schon lange bekannt. Er wird 1924 in Ulm geboren. Sein Vater Ludwig ist strammer NS-Anhänger und SA-Mann, der sich an den Novemberpogromen 1938 beteiligt. Der junge Siegfried Unseld tritt der Hitlerjugend bei, macht 1942 das Notabitur und wird im gleichen Jahr – so viel steht nun fest – NSDAP-Mitglied. Kurz darauf wird er zum Kriegsdienst einberufen.

Doch trifft der minderjährige Unseld die Entscheidung, Parteimitglied zu werden, wirklich bewusst und aus eigenen Stücken? „In zwei großen öffentlichen, um prominente Namen kreisenden Debatten (…) wurde geltend gemacht, vor allem die Angehörigen des Jahrgangs 1926/27 seien ohne ihr Wissen, teils geradezu en bloc von der Hitlerjugend in die Partei überführt worden“, schreibt der Historiker Thomas Gruber in seinem Gastbeitrag in der „Zeit“. Diese Mitgliedschaften „en bloc“ erfolgten allerdings meist erst 1944. Der 17-jährige Siegfried Unseld muss dagegen gewusst haben, was er tut, den Mitgliedsantrag eigenhändig unterschrieben haben, legt Gruber im weiteren Artikel dar.

Warum wird die NSDAP-Mitgliedschaft vom ehemaligen Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld erst jetzt bekannt?

Im Mai 1944 ist Unseld in Sewastopol stationiert. Die Rote Armee erobert die Stadt zurück. Unseld kann sich – weit ins Meer hinausschwimmend – auf ein deutsches Kriegsschiff retten. Eine Geschichte, die er oft und häufig erzählt – und die einen hätte stutzig werden lassen: „Da kann man sich natürlich fragen: Was macht er auf der Krim 1944?“, sagt Köhler.

Warum niemand genauer nachforschte? „Es ist natürlich die Entzauberung von intellektuellen Instanzen.“ Suhrkamp sei „der Hausverlag der kritischen Theorie und der geistigen Wiedergutmachung, der Verlag, in dem Brecht und Benjamin erschienen.“ Mit anderen Worten: Anscheinend wollte niemand es allzu genau wissen.

Wofür steht der Suhrkamp Verlag?

Die Geschichte des Verlags beginnt 1936: Damals übernimmt Peter Suhrkamp als Treuhänder die Leitung des S. Fischer Verlages. Dessen Gründer, Samuel Fischer, war verstorben. Seine jüdischen Erben müssen aus Hitler-Deutschland emigrieren. Der Verlag wird übergangsweise in Suhrkamp Verlag umbenannt.

1944 wird Peter Suhrkamp wegen Hochverrats verhaftet. Es folgen Verhöre. 1945 wird er ins KZ Sachsenhausen überstellt, dort gefoltert. Man entlässt ihn nach wenigen Wochen, weil man ihn für einen Todeskandidaten hält. Doch der Verleger überlebt die Nazis und den Krieg. Noch 1945 erhält er eine Lizenz zur Publikation von Büchern.

Es folgen Auseinandersetzungen mit den Erben von S. Fischer über die Rückgabe des Verlages. Schließlich entscheidet Suhrkamp sich, 1950 seinen eigenen Verlag zu gründen.

1952 tritt Siegfried Unseld, der nach dem Krieg Germanistik studiert hat, dem Suhrkamp Verlag als Mitarbeiter bei. 1959 übernimmt er die Leitung des Verlages. „Der zweifelte an nichts. Der glaubte, alles, was er macht, ist richtig“ und „Erfolglosigkeit ist nicht erlaubt“ – so schildern Weggefährten den Verleger. Unseld war – wie er gerne von sich behauptete – ins Gelingen verliebt.

Mit der regenbogenfarbenden Edition Suhrkamp revolutioniert Unseld 1963 den Buchmarkt. In der Buchreihe ist die gesamte Suhrkamp-Autoren-Elite zu lesen – und zwar im Taschenbuchformat. Proust und Brecht für alle – zu erschwinglichen Preisen. Das ist neu auf dem Buchmarkt.

Mit der Edition Suhrkamp entsteht eine Institution, die das geistige Leben der Bundesrepublik für mehrere Jahrzehnte prägt. Hier erscheint alles, was wichtig ist.

Zudem steht der Suhrkamp Verlag für die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Martin Walser und Peter Weiss nehmen 1963 als Zuschauer am ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess teil. Dort wird die Öffentlichkeit in aller Deutlichkeit mit den schrecklichen Geschehnissen im Vernichtungslager Auschwitz konfrontiert. Peter Weiss entwickelt daraus das Bühnenstück „Die Ermittlung“. Walser schreibt den Essay „Unser Auschwitz“ für die erste Nummer des bei Suhrkamp neu gegründeten Kursbuches.

Siegfried Unseld wird der Verleger von jüdischen Intellektuellen wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Gershom Scholem.

Wie arbeitete die deutsche Verlagsbranche die Zeit der NS-Diktatur und ihre Mitschuld auf?

Dass Unseld seine NSDAP-Mitgliedschaft nicht öffentlich macht, ist nicht ungewöhnlich. Es wird viel verschwiegen und beschönigt im Verlagswesen der Nachkriegszeit, und das manchmal mit gehöriger Chuzpe.

Beispiele dafür lassen sich viele finden. Eines davon: die geschönte Biografie von Kurt Desch, der zu den wichtigen Nachkriegsverlegern in Westdeutschland gehört. Zwar erwähnt er 1964 seine verlegerische Tätigkeit in der NS-Zeit, verschweigt dabei aber seine Parteimitgliedschaft und seine Arbeit als Propagandaleiter beim arisierten „Stufen-Verlag“. Ähnliche Beispiele gibt es viele. Erst wenn es nicht mehr anders geht, lassen die deutschen Verlage ihre Geschichte zu Zeiten der NS-Diktatur von Historikern durchleuchten und aufarbeiten. Nach kleinsten Spuren des Widerstands wird dagegen eifrig gesucht.

„Die Arbeit eines Verlegers steht im Dienst der Gesittung“, sagte Peter Suhrkamp 1954. Für Institutionen, die sich ihrer Bedeutung für die Meinungsfreiheit und den demokratischen Diskurs rühmen, ist ihr Umgang mit ihrer oft wenig rühmlichen Vergangenheit während der NS-Diktatur oft ein ziemliches Armutszeugnis.

lkn