"Niemand mag mich", beklagte sich Trump neulich vor laufenden Kameras. Und wir Amerikaner haben uns tatsächlich daran gewöhnt, den Präsidenten als jammerndes Kind zu sehen. Der

Autor Daniel Drezner

zählte, wie oft Mitarbeiter des Weißen Hauses über ihren Chef mit Reportern gesprochen haben, als wäre er ein Kleinkind und

kam auf mehr als 1.600 Mal: "Wir können ihn nicht unter Kontrolle halten, wenn er abends nach oben geht"; "Wir müssen ihm das Handy wegnehmen"; "Ach ja, er bekommt wieder einen seiner Wutanfälle."

Viele Amerikaner hofften, dass die Erwachsenen an seiner Seite ihn bändigen würden: Außenminister Rex Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis, Stabschef John Kelly… Vergeblich, sie sind alle mittlerweile zurückgetreten. Wobei ihnen ein trotziger Präsident immer noch ein paar Steine hinterher warf.

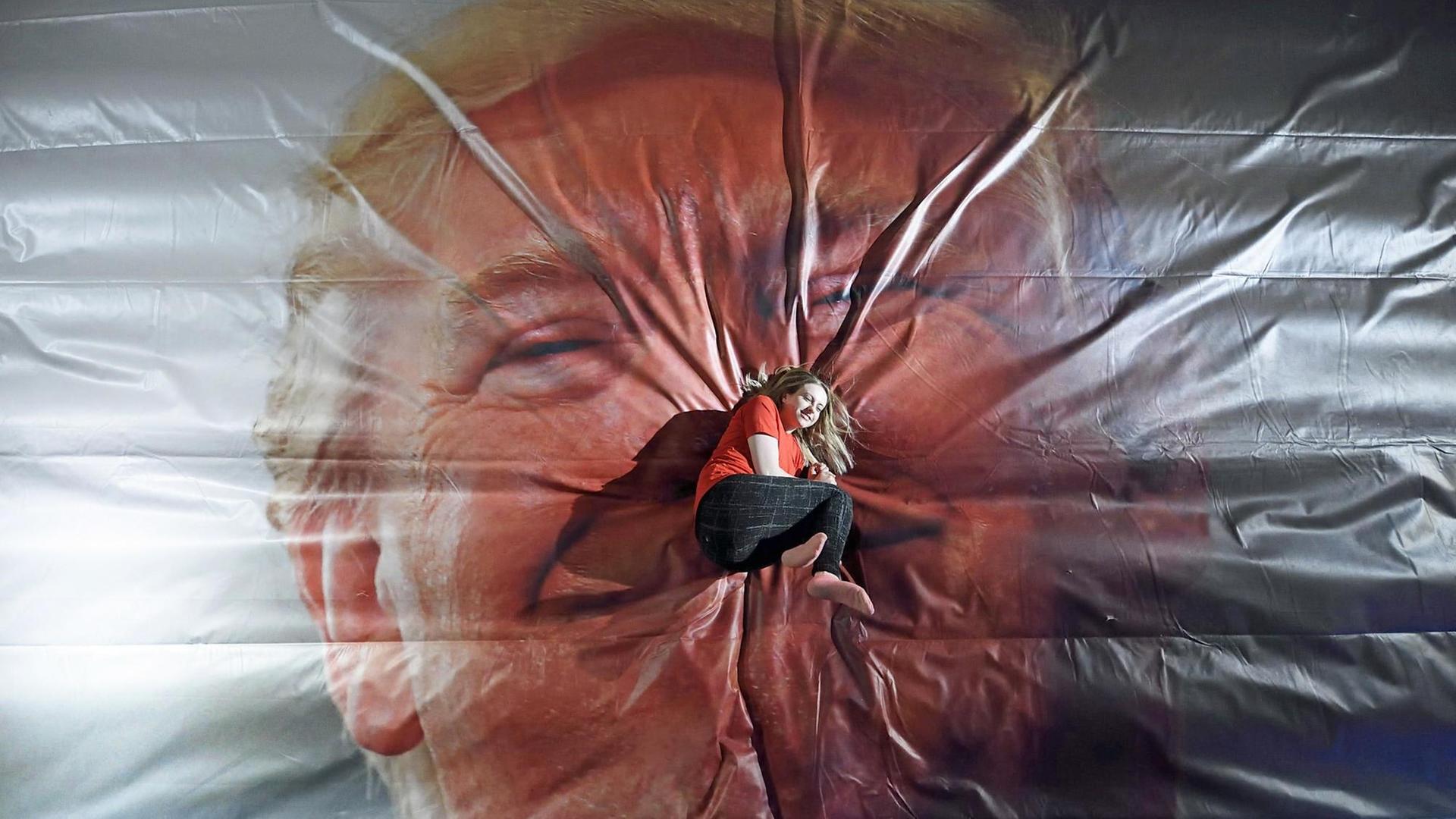

Trump wirkt abgeschlafft

Aber jetzt beginnt Trump selbst, anders auszusehen: abgenutzt, gleichgültig, erschöpft. Bei einer Rede in der Militärakademie hatte er Probleme, ein Glas Wasser an die Lippen zu heben und eine Rampe hinunterzugehen. Auf einer Pressekonferenz lobte er eine Ärztin, weil sie sagte, dass Amerikaner keine Masken tragen sollten. Als er dann gebeten wurde, zu erklären, warum er einer Ärztin glaubt, die auch behauptet, dass Frauen gesundheitliche Probleme durch Sex mit Außerirdischen bekämen, beendete er abrupt die Pressekonferenz.

Früher hätte er sich auf einen heftigen Schlagabtausch mit den Reportern eingelassen. Auf Fox News prahlte er damit, einen Demenztest bestanden zu haben, konnte sich aber nicht erinnern, wie der Test heißt. Der Rest von Amerika fragte sich, warum er den Test überhaupt brauchte und woher sein Bedürfnis kommt, den Bürgern zu versichern, er sei nicht senil.

Der Eindruck könnte entstanden sein, als er zum Beispiel vorschlug, Corona-Patienten Desinfektionsmittel zu injizieren, oder als er darauf bestand, dass die Pandemie "unter Kontrolle" sei, oder dass die USA die niedrigste Corona-Todesrate der Welt hätten.

Konservative wenden sich ab

Das Ganze kommt uns ein bisschen bekannt vor. Wir haben uns damals gewundert, als Ronald Reagan behauptete, dass man eine Atomrakete zurückrufen könnte, oder dass die Umweltverschmutzung durch Bäume verursacht wird, oder dass er bei der Befreiung von Bergen-Belsen anwesend war, obwohl er tatsächlich zu der Zeit Trainingsfilme in Hollywood drehte. Erst später erfuhren wir, dass er bereits an Alzheimer litt. Das hinderte Reagan nicht daran, die Wiederwahl zu gewinnen.

Aber Donald Trump ist kein Ronald Reagan, und selbst wenn seine glühenden Anhänger so treu sind wie Dortmunder Fußballfans, repräsentieren sie nur etwa ein Viertel der Wähler. Um zu gewinnen, braucht er ein weiteres Viertel ganz normaler Konservativer. Doch die beginnen ihn zu verlassen – sogar die Wähler in seinem Alter – und die wählen normalerweise immer Republikaner. Inzwischen haben aber auch sie Angst bekommen, dass die bizarre Reaktion des Präsidenten auf die Pandemie ihr Leben gefährdet.

Das Coronavirus "wird einfach verschwinden", betont er immer wieder, obwohl schon über 150.000 Amerikaner gestorben sind. "Es ist, was es ist," sagt er resigniert. Das alles hört sich nicht mehr nach dem kämpferischen Underdog an, der 2016 auch mit seinem starken Willen alle seine Rivalen weggebissen hat.

Trump hofft auf den Impfstoff

Trump scheint jetzt alle seine Hoffnungen darauf zu setzen, dass bis Oktober ein Impfstoff hergestellt wird. Wenn nicht, sagte er neulich, sollten wir die Wahl verschieben, da die Pandemie ein normales Leben und eine normale Abstimmung unmöglich gemacht hat.

Das ist in über 200 Jahren nie passiert, auch nicht während des Krieges, und es klingt nach nichts anderem als dem letzten Jammern eines müden Politikers, der seine eigene Niederlage vorwegnimmt.