"Das Haus ist nicht schuldig“

Vor 20 Jahren verhüllten Christo und Jeanne-Claude das Reichstagsgebäude – ein Kunst-Event, das Millionen Besucher in seinen Bann schlug. Den Deutschen eröffnete das einen ganz neuen Blick auf die komplizierte Geschichte des Hauses, so der Architektur-Historiker Michael S. Culllen.

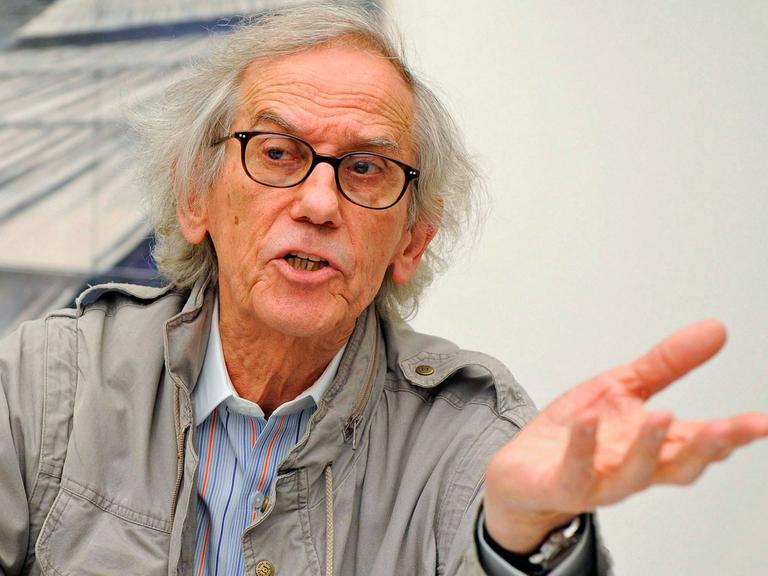

Wir reden heute über ein Sommermärchen, das 20 Jahre zurückliegt, und darüber, wie unser Blick auf historische Gebäude unsere Sicht der Geschichte aktualisieren kann. Und wir sprechen darüber, was eine simple Ansichtskarte alles auszulösen vermag. Mein Gesprächspartner ist der Publizist und Architekturhistoriker Michael S. Cullen.

Deutschlandradio Kultur: Mr. Cullen, Sie wurden vor 76 Jahren in New York City geboren. Doch Sie leben seit 1964 in Berlin. Sie kennen diese Stadt, vor allem die historische Bausubstanz dieser Stadt besser als viele, viele eingeborene Berliner. – Wie sind Sie als Amerikaner ins Westberlin der 60er Jahre gekommen? Und warum sind Sie geblieben?

Michael S. Cullen: Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Gekommen bin ich als Austauschlehrer für Englisch durch den Pädagogischen Austauschdienst, Bertha von Suttner-Schule in Reinickendorf. Gleichzeitig habe ich eine Galerie gemacht. Dann wurde ich eingezogen zum US-Militär '65…

Deutschlandradio Kultur: …im Vietnam-Krieg?

Michael S. Cullen: …zwei Jahre Militärdienst während des Krieges. Aber ich musste nicht nach Vietnam. Das ist eine ganz andere Geschichte.

Und '67 bin ich zurückgekommen, habe begonnen nochmals mit meiner Galerie. Und '68 habe ich beschlossen, in Berlin zu bleiben, habe mir eine sehr große Wohnung besorgt, in der ich nach wie vor wohne. Und das ist auch ein Grund, weshalb man in Berlin bleibt. Man hat solche schönen Möglichkeiten nicht überall.

Deutschlandradio Kultur: Lösen wir das kleine Rätsel auf, das wir am Beginn der Sendung aufgemacht haben: Drei Jahre später, 1971, schickten Sie eine Ansichtskarte aus Westberlin an einen Bulgaren und an eine Französin, die in den USA lebten. Und das war die Initialzündung dafür, dass vor genau 20 Jahren, nämlich im Juni und Juli 1995, das Berliner Reichstagsgebäude verhüllt wurde, und zwar von den Adressaten Ihrer Postkarte, von dem Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude. Wie waren Sie auf die Idee gekommen, dass die beiden doch einfach mal den Reichstag einpacken sollten?

Michael S. Cullen: Genaues weiß man nicht. Also, ich sage immer noch, es war in dem Augenblick eine Schnapsidee. Ich habe Besuch bekommen von einem amerikanischen Freund, John Gabriel, ein Maler. Und er erzählte mir, er geht in die USA, um einem Freund zu helfen, der einen Film über Christo und Jeanne-Claudes Projekt „Valley Curtain“ machte. Und ich bat ihn, wirklich sehr spontan, ohne groß drüber nachzudenken: Bitte komme morgen zurück, bevor du fährst, ich geb' dir was.

Und er kam am nächsten oder übernächsten Tag. Und ich hatte in der Zwischenzeit eine Postkarte vom Reichstag besorgt. Und ich habe sie ihm gegeben mit der Bitte, das an Christo zu geben. – Drin stand: Ich schlage vor, das umseitig abgebildete Haus zu verpacken, zu verhüllen. Für weitere Informationen hier meine Anschrift.

Das war alles. Und das war Mitte August '71. Und Anfang November bekam ich einen Brief von Christo und Jeanne-Claude, von beiden unterschrieben: Ja, wir würden das sehr gerne tun. Wir haben sehr viel zu tun jetzt. Wir können das nicht sofort in Angriff nehmen, aber wir sollten uns treffen und Details besprechen. Das war der Sommer und der frühe Herbst 1971.

Politische Widerstände auch von Helmut Kohl

Deutschlandradio Kultur: Dann hat es aber fast noch ein Vierteljahrhundert gedauert, bis es realisiert wurde. Es gab politische Widerstände, unter anderem vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Es hieß von ihm und auch von anderen, dieses Kunstprojekt verletze die Würde dieses historisch so bedeutenden Reichstagsgebäudes. Was haben Sie auf diese Vorhaltungen geantwortet?

Michael S. Cullen: Wir haben gar nicht drauf geantwortet. Denn Herr Kohl hat mit uns nicht gesprochen. Aber andere Leute haben ihm geantwortet erstmal und schließlich im Parlament. Die waren mehrheitlich nicht seiner Meinung. Ich kann mich noch erinnern an diesen 25. Februar '94 im Wasserwerk in Bonn, wie Herr Kohl mit seiner roten Nein-Karte für die Abstimmung auf den Tisch gepocht hatte, sozusagen: Bitte liebe CDU-CSU-Abgeordnete, macht mir das nach. Stimmt mit Nein.

Aber es hat eine größere Mehrheit gegeben für das Christo-Projekt als für den Umzug von Bonn nach Berlin. Wir haben über 80 Stimmen Unterschied gehabt. Die Abstimmung für Berlin gegen Bonn war nur mit 16 Stimmen Unterschied. Also, die Antwort auf Kohl wurde, wie seine Sache selber, politisch entschieden. Er ist ein Politiker. Er versteht diese Sprache. Und das ist so passiert.

Deutschlandradio Kultur: Ziemlich genau heute vor 20 Jahren saß ich auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude mit vielen anderen Menschen zusammen. Und wir alle waren völlig verzaubert bei dem Anblick dieses dann schon verhüllten Pakets in Reichstagsform – silbrig glänzend mit einer blauen Kordel drumrum. Es war eine ganz außergewöhnliche Stimmung, andächtig und heiter gleichzeitig. Dieser "Wrapped Reichstag" war ein Riesenerfolg, ein Sommermärchen, ähnlich der Fußballweltmeisterschaft viel später, 2006. Auch ursprüngliche Kritiker des Projekts, wie zum Beispiel Wolfgang Schäuble, nicht zu vergessen, waren im Nachhinein fasziniert. – Hatten Sie erwartet, dass das so durchschlagen würde?

Michael S. Cullen: Ich persönlich nicht. Ich hatte keine Vorstellungen von der Größe des Empfangs, der Bereitschaft, das anzuschauen. Im Laufe der Zeit, als der Widerstand wuchs, wuchs auch die Zustimmung.

Wir haben das zur Kenntnis genommen. Es war nicht mein Ehrgeiz und auch nicht Christos Ehrgeiz, Touristen anzulocken. Er wollte nur ein Kunstwerk machen. Und wer kommen will, sollte kommen. Aber dass die Berliner Tourismusbranche so aufgeregt war und so große Geschäfte gemacht hat, das war nicht ein Teil des Plans. Es war nur eine schöne Beilage.

"Nichts davon roch nach Kommerz"

Deutschlandradio Kultur: Jetzt, 20 Jahre später aus der Distanz zurückgeschaut, was meinen Sie, was hat die Menschen damals so begeistert?

Michael S. Cullen: Ich glaube erstmal, dass es das Außergewöhnliche war, zweitens, dass wir politisch im Bundestag eine Mehrheit bekommen haben, drittens, dass nichts davon roch nach Kommerz. Ich kann mich erinnern noch, als Christo Hoteliers einen Korb gegeben hat. Die wollten die Drei Tenöre vor dem verhüllten Reichstag singen lassen. Und die waren bereit, Millionen von D-Mark zu geben, damit das Christo erlaubt. Und Christo sagte: Nein.

Es gab keine Eintrittskarte. Es gab keine Öffnungs- und Schließungszeiten. Es gab keine Kleiderordnung. Es war so kostenlos und so frei und so verfügbar, wie die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht. Und ich glaube, das hat auch sehr viel ausgemacht. Man konnte kommen, wann man wollte. Und man tat es. Und man konnte bleiben und niemand sagte etwas, das sollst du nicht machen, das sollst du machen. Das gab es nicht. Und ich glaube, das hat auch eine Menge dazu beigetragen.

Und schließlich war das Ding einfach schön. Es war unglaublich beeindruckend, wie dieses Gebäude, was einigermaßen sehr, sehr dunkel in der Geschichte war, plötzlich hell war, plötzlich leuchtete – also, frühmorgens, mittags, abends, es war einfach super schön. Und je mehr Menschen kamen mit dieser Volksstimmung, desto mehr Menschen wurden auch angezogen.

Deutschlandradio Kultur: Das Feuilleton hat damals und auch jetzt wieder zum 20-jährigen Jubiläum sehr viel Tinte vergossen, um das Faszinosum verpackter Reichstag zu erklären. Da wurde das Einpacken und anschließende Wieder-Auspacken des Gebäudes als eine Katharsis, als ein reinigender Prozess interpretiert, der uns Deutschen einen frischen Blick auf die teilweise nicht so ganz rühmliche Geschichte der Demokratie in unserem Land eröffnet habe. Sie ziehen die Augenbrauen hoch. Finden Sie das ein bisschen sehr hoch gegriffen, Katharsis?

Michael S. Cullen: Jein. Also, es ist so: Ich war jahrelang Kunsthändler. Ich habe Kunstwerke eingekauft und verkauft. Und was ein Mensch in einem Bild sieht, ist seine Sache. Ich meine, ich werde niemals verordnen, das musst du in diesem Bild gesehen haben, sonst ist das Bild für dich uninteressant. Nein, das ist eben anders. Jeder projiziert seine Vergangenheit, seine Zukunft in dieses Werk. Oder er projiziert was in den Lebenslauf von Christo und Jeanne-Claude oder in meinen Lebenslauf. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das ist eine ganz private Sache, die man meistens nicht artikulieren kann.

Würde man das tun bei der Musik, bei Bach, bei Beethoven, bei der h-Moll-Messe von Bach, bei Beethovens Siebter, Achter oder Neunter? Man tut es nicht. Man tut es aber plötzlich bei Kunstwerken. Da glaubt man, das musst du in diesem Werk gesehen haben. – Aber ein Kunstwerk, ein gutes Werk ist wie Musik. Man kann machen, was man will damit.

Für manche war Christo ein "Gottesgeschenk"

Deutschlandradio Kultur: Aber es ist ja doch auch ein politisches Kunstwerk gewesen, ausgerechnet den Reichstag zu verhüllen und nicht das Kaufhaus des Westens oder so.

Michael S. Cullen: Sicherlich. Deswegen, weil es eben nicht das Bayreuther Festspielhaus war oder das KaDeWe, ist es im Bereich der Politik, weil die Politik das Ja-Wort geben muss oder das Nein-Wort. In dem Augenblick, wo das Ding ein politisches Haus ist, da gibt die Politik ein bisschen vor. Aber das ist interessant, dass die Menschen das merken und sagen, aha, da hat ein Künstler es geschafft, die Politik ein bisschen – sagen wir so – über den Tisch zu ziehen.Das war auch nicht die Absicht, aber deswegen, das Gefühl war auch da. Es gab ja Leute, die meinten, der Reichstag sollte nicht nur verpackt werden, sondern verpackt bleiben. Die haben das Ding gehasst. Das heißt, für sie war Christo ein Gottesgeschenk – bitte lass das Ding so, wie es ist.

Andere Leute wollten das Ding nur so kurz wie möglich haben. Jeder projiziert. Es ist in Ordnung so. Und Christo hat selbst keine Verordnung, keinen Beipackzettel gehabt, wie man das Ding zu goutieren hat. Er sagte: Machen Sie daraus, was Sie wollen. Ich wollte nur sehen, wie das aussieht.

Deutschlandradio Kultur: Herr Cullen, auch jenseits der Verhüllungsaktion haben Sie sich ja intensiv mit diesem Gebäude, mit dem Reichstag und seiner Geschichte beschäftigt. Sie haben darüber viel geschrieben. Sie gelten als einer, wenn nicht sogar der Experte für die Geschichte dieses Hauses. Der Reichstag wurde ja vom Kaiser einst als „Reichsaffenhaus“ verspottet. Dann in der Nazizeit war er ein Scheinparlament und nach dem Krieg jahrzehntelang eine ja nur notdürftig instandgesetzte Ruine ohne rechte Funktion.

Die Faszination des Gebäudes

Warum ist das Gebäude Ihnen so wichtig? Was fasziniert Sie an diesem Gebäude?

Michael S. Cullen: Also, zunächst möchte ich einen kleinen Unterschied ziehen zwischen Gebäude und Inhalt. In der Nazizeit gab es einen Reichstag, aber nicht in dem Hause – gegenüber, 400 Meter im Westen in der Krolloper. Insofern war dieses Scheinparlament in einem nicht von Paul Wallot gebauten Gebäude, in der Krolloper.

Das hat mich fasziniert '71, weil es gerade fertig gestellt worden war in dieser zweiten oder dritten Renovierung, man kann die Zahl nicht benennen. Und man hat nicht gewusst, was machen wir daraus. Als man begonnen hatte, wollte man eigentlich nur Arbeitsplätze schaffen und ein Zeichen, dass Berlin zu Bund gehört, also, das zwölfte Land, was in den ursprünglichen Vereinbarungen über die Gründung der Bundesrepublik nicht passiert war.

Und nun stand es da. Ich kenne noch einen Journalisten, der hat das geschrieben 1971: „Das Reichstagsgebäude hat den höchsten Grad an Lästigkeit erreicht.“ Das heißt, wir haben das fertig gebaut und jetzt wissen wir gar nicht, was wir damit machen. Und am Besten, hieß es, oder am Lautesten hieß es, wir lassen das Ding im Dornröschenschlaf und wecken das bei der Wiedervereinigung.

Ich fand das ein bisschen sehr kurz gedacht und sagte, das Haus muss man benutzen. Ich hatte keinerlei Probleme damit, mit der Geschichte. Für mich war die Geschichte Geschichte. Ein Haus hat eine Geschichte. Das House of Parliament in London hat eine Geschichte. Da sind die Leute ermordet worden in dem Haus. Und im Palais Bourbon, die Bourbonen wurden teilweise geköpft, aber das Haus Palais Bourbon ist nach wie vor das Gebäude für das Parlament in Frankreich.

Also, das Haus ist nicht schuldig an dem, was mit dem Haus gemacht worden war. Das Haus ist einfach da. Und wenn jemand damit etwas anfängt, dann wird das politisch. Wenn wir natürlich Konzerte dort gemacht hätten, dann wäre das dann nicht mehr so politisch.

Das ist eben so. Das Haus ist faszinierend wegen der Projektionen, die die Deutschen in das Haus schicken, aber nicht für sich. Es ist nicht so schön wie viele andere Gebäude. Für mich das schönste in Paris ist die Grande Opéra von Garnier. So schön ist der Reichstag nicht – leider nicht. Aber es ist spannend, was mit dem Hause geschieht.

Demokratie der Kaiserzeit

Deutschlandradio Kultur: Ist es auch ein bisschen ein Mahnmal für den schweren Stand, den die Demokratie in Deutschland immer wieder hatte in der Kaiserzeit? Der Reichstag war ja in der langen Zeit seines Bestehens eigentlich nur relativ kurz der Ort für richtige parlamentarische Demokratie.

Michael S. Cullen: Ich finde, es ist ein Mahnmal, aber das machen wir, alle Menschen. Es ist nicht als Mahnmal errichtet worden. Wir Nachfahren von diesen Menschen, die das gebaut haben und die drin gearbeitet haben, haben unsere Vorstellungen von Demokratie, von Parlamentarismus in dieses Haus hineinprojiziert, hineingeworfen. Und damit können wir leben. Aber jedes Denkmal, Denkmäler sind ja sehr unterschiedlich. Die leben in unterschiedlichen Zeiten. Manche Dinge sind gebaut worden Jahre nachdem sie interessant geworden wären. Das Denkmal für George Washington ist 110 Jahre später fertiggestellt worden, als es vorgeschlagen worden war.

Und es gibt einen Satz von mir, das wiederhole ich gerne: „Die Geschichte der Menschen und Gesellschaften, die ein Denkmal errichten, ist viel aufregender als die Taten und Menschen, für die dieses Denkmal errichtet worden ist.“ Also, das heißt, es ist ein Spiegel unserer Zeit und nicht der Zeit, als es gebaut worden war.

Deutschlandradio Kultur: Diese Frage stellte sich ja auch wieder Ende der 90er Jahre, als der Reichstag dann zum zweiten oder dritten Mal renoviert worden ist, um in fit zu machen für die Aufnahme des gesamtdeutschen Bundestags. Damals war ja auch die Frage: Was macht man mit den Nachkriegsnarben, die dieses Gebäude davongetragen hat, zum Beispiel mit den Graffiti von russischen, von sowjetischen Soldaten, die da teilweise in sehr derber Soldatensprache sich an den Wänden verewigt hatten, nachdem sie dieses Gebäude im Mai 1945 mit hohem Blutzoll erobert hatten.

Sie haben sich damals dafür ausgesprochen, diese Narben nicht zu übertünchen, sondern dazu zu stehen. Es gab dann so eine Teil-Teil-Lösung. Wie zufrieden sind Sie damit?

Der Umbau war ein Kompromiss

Michael S. Cullen: Ich bin teils, teils damit zufrieden. Mir wäre lieber, alle Dinge wären erhalten geblieben und teilweise zugedeckt manche Dinge, aber nicht ausgewaschen worden. Ich glaube, Teile davon sind wirklich ratzeputz weg, aber die meisten sind erhalten. Es ist ja, wie in der Politik sehr häufig, ein Kompromiss. Nicht alles bleibt. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, aber besser als das Gegenteil, wenn alles weggewaschen worden wäre. Das wäre noch schlimmer für mich. Also, man muss mit manchen Sachen leben. Das gehört zur Biographie. Jedes Haus hat eine Biographie. Jeder Mensch hat eine Biographie. Wir leben damit. Und es geht nicht, die Dinge, alles zu tünchen, zu übertünchen und nicht sehen zu wollen.

Deutschlandradio Kultur: Würden Sie sagen, der Bundestag, der jetzt im Reichstag sitzt, der sitzt in einem geschichtsvergessenen Haus?

Michael S. Cullen: Teils, teils. Das ist ein sehr großes Desiderat von mir. Ich war in der Jury für den Reichstagsumbau, wo der Foster den ersten Preis bekam.

Deutschlandradio Kultur: Sir Norman Foster.

Michael S. Cullen: Ich war nicht stimmberechtigt, aber ich musste alle möglichen Fragen beantworten über Größe und verschiedene Parlamentshäuser auch kennen. Ich habe sieben andere Parlamentshäuser besucht. Ich war in Kanada. Ich war in Israel. Ich war in Paris und in Rom und so weiter, so weiter, weiter. Und jedes andere Parlamentsgebäude, das ich besucht habe, benutzt das Haus, um die eigene Geschichte darzustellen. Es gibt Bilder. Es gibt Landschaften und es gibt ja Karten, Büsten. Es gibt ja teils, in Westminster gibt es sogar Teile der Bibliothek, weil sie keinen Platz mehr haben, ganze Bände so in den Fluren.

Nur in Berlin, im deutschen Reichstagsgebäude gibt es so wenig Geschichte. Man hat Angst vor der eigenen Geschichte. Man hat Angst vor der Diskussion, die kommen würde, wenn wir plötzlich sagen, jetzt wollen wir alle Parlamentarier mit Büsten und Bildern. Dann kommen die Linken, die sagen, wir wollen Klara Zetkin und „Teddy“ Thälmann. Und die anderen würden sagen, wir möchten gerne Göring, der Reichstagspräsident war.

Und dann gibt es diese Diskussion. Das will man nicht haben. Das ist mir ganz klar. Geschichtsvergessen ist ein sehr treffendes Wort für diesen Zustand.

Deutschlandradio Kultur: Mr. Cullen, in Berlin erinnern wir uns dieser Tage nicht nur an die Verhüllung des Reichstags vor 20 Jahren, sondern auch daran, dass hier vor zehn Jahren das Holocaust-Mahnmal eingeweiht worden ist. Dem ist damals eine lange und teilweise ziemlich hitzige Diskussion vorausgegangen, an der Sie sich auch beteiligt hatten.

Wie sehen Sie das heute? Hat sich das Holocaust-Mahnmal als geeignet erwiesen, an dieses Menschheitsverbrechen angemessen zu erinnern?

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin © picture alliance / dpa / Teresa Fischer

Die Einschätzung zum Holocaust-Mahnmal

Michael S. Cullen: Ich glaube, zum größten Teil ja. Ich war aus verschiedenen Gründen nicht stark dafür. Ich war gegen manches. Ich war nicht gegen die Idee eines Denkmals für die ermordeten Juden, aber ich war a) nicht für ein exklusives Denkmal. Ich wollte ein Denkmal für die unschuldigen Opfer der NS-Zeit.

Deutschlandradio Kultur: Also nicht nur für die Juden, sondern auch für andere Opfergruppen.

Michael S. Cullen: Andere, aber nicht alle. Ich meine, für die Opfer, ich nenne sie die geborenen Opfer, die Opfer, die Opfer waren, indem sie ihren ersten Atemzug nahmen. Also, ein politischer Widerständler war für nicht für mich drin, aber jemand, ein Roma, Sinti, die Euthanasie-Opfer, die, die eben direkt in der Krippe gewissermaßen Opfer waren, das ist für mich eine Gruppe. Und für die wollte ich also ein Mahnmal sehen. Das ist mir nicht gelungen.

Das Zweite war, ich wollte es an einer noch prominenteren Stelle haben. Ich dachte an das Achsenkreuz zwischen Kanzleramt und Reichstag, direkt auf dem Platz der Republik. Das wurde mir auch ausgeredet sozusagen. Und drittens etwas, was mir gelungen ist: Ich wollte nicht, dass das von einer privaten Gesellschaft um Lea Rosh, die ich sehr, sehr bewundere, gemacht werde, sondern dass das im Bundestag beschlossen werde.

Wenn Deutschland ein Denkmal macht, dann muss das deutsche Parlament dieses tun. Und ich habe einen offenen Brief geschrieben. Der ist in vielen, vielen Blättern veröffentlicht worden. Und ein halbes Jahr später sehen wir da, es wird nicht nur im Privaten, sondern im Bundestag behandelt mit einer sehr großen Mehrheit. – Damit bin ich zufrieden, dass es so gekommen ist.

Und alles andere: Es gibt ja mittlerweile Denkmäler für die Homosexuellen. Es gibt Denkmäler für die Roma und Sinti. Und es gibt ein Denkmal für die Euthanasie-Opfer. Also, die drei anderen Gruppen, die ich in einem Komposit-Denkmal sehen wollte, haben alle ihre eigenen Denkmäler. Und das ist in Ordnung so. Man kann das kritisieren, aber mindestens haben sie ihre Denkmäler.

Es ist nicht das Gleiche wie politische Opfer. Denn politische Opfer sind Leute, die ihre Entscheidung treffen als Teenager oder als junge Leute. Das ist eine Entscheidung. Man sagt, ich möchte gerne Kommunist werden oder Sozialdemokrat. Und das wird mir passieren, das kann auch passieren. Aber ein Schwerbehinderter ist Schwerbehinderter von seiner Geburt an. Das war für mich sehr wichtig, dass für diese Leute ein Denkmal entsteht. Die sind entstanden.

Deutschlandradio Kultur: Lea Rosh, die Sie gerade erwähnt haben, eine der Initiatorinnen und treibenden Kräfte des Holocaust-Mahnmals, hat vorige Woche bei uns im Deutschlandradio Kultur die Entscheidung für einen Gedenkort ausschließlich für die Juden mit zwei Argumenten verteidigt. – Zum einen seien die Juden die größte Opfergruppe gewesen. Und zum anderen sei die Vernichtung der Juden nun mal das zentrale Ziel Adolf Hitlers gewesen, wichtiger sogar als der Sieg im Zweiten Weltkrieg. Was halten Sie von diesem Argument, um eben ein spezielles Denkmal für die ermordeten Juden zu rechtfertigen?

Michael S. Cullen: Die Argumente sind richtig, aber ob sie Ausschlag geben sollten für das Denkmal, ist eine zweite Frage. Dass die Juden die größte Gruppe waren, steht außer Frage. Dass Hitler mehr oder weniger es auf die Juden abgesehen hat ganz oben, das weiß ich nicht. Da müsste ich mal mich mit Geschichtswissenschaft etwas besser beraten. Aber ich denke, so rational war er nicht, dass er eine Kategorie, eine Rangordnung hatte – eins, zwei, drei. Es ist vielleicht sogar wohlfeil. Aber deswegen würde ich sagen, das eine Argument würde ich gelten lassen, die größte Gruppe, aber dass das oben auf Hitlers Agenda stand, das möchte ich infrage stellen.

"Was bleibt, das bleibt im Kopf"

Deutschlandradio Kultur: Inzwischen ist das Holocaust-Mahnmal so oder so eine der am meisten besuchten auch Touristenattraktionen in Berlin geworden. Sehen Sie das als Erfolg? Oder ist das auch eine etwas zweischneidige Sache für Sie?

Michael S. Cullen: Also, ich würde den Erfolg nicht an der Besucherzahl messen. Ich finde, erstens ist es sehr schwer, das ist ein offenes Gelände, es gibt ja keinen Zaun, es steht ja kein Mensch mit einem Zähler da, um zu sagen, wie viele Leute kommen oder gehen oder bleiben. Und was bleibt, das bleibt im Kopf und nicht unbedingt auf der Besucherzahl.

Ich denke, je mehr diese Nachricht verbreitet wird an mehr Leute, desto länger und besser bleibt etwas haften. Und ich denke, keine Denkmäler haben irgendwie eine Erfolgsquote von 100 Prozent oder 50 Prozent. Ich weiß nicht, wie man so etwas misst. Was ist die Absicht?

Das Denkmal hat allerdings eine Einmaligkeit. Es gibt kein Land auf der Erde, auf dem ganzen Planeten, 193 Länder im FIFA und 189 in der UNO, kein Land auf der Erde hat Denkmäler gebaut für die eigenen Verbrecher. Das ist ein deutsches Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will. Es ist ein schreckliches Wort, aber es ist schon in Ordnung so. Und ich denke, man muss es wirken lassen. Und sehr gut ist dabei dieser Ort der Information, unterirdisch. Da wird vieles erklärt, was die Stelen nicht erklären wollen oder können.

Ein vergleichender Blick in die USA

Deutschlandradio Kultur: Sie haben vorhin erwähnt, dass es in den USA hundert Jahre gedauert hat, ein Washington-Denkmal zu errichten. Solange hat die Diskussion gedauert. Sie haben damals, als die Wogen hochgingen in der Diskussion um das Holocaust-Mahnmal auch dafür plädiert, mal auf die USA zu schauen und wie viel Zeit man sich dafür nimmt, um solche Dinge gesellschaftlich wirklich gründlich durchzusprechen. Ist die Entscheidung für das deutsche Holocaust-Mahnmal, für das Mahnmal der eigenen Verbrechen, wie Sie sagten, überhastet gefallen?

Michael S. Cullen: Mittel. Also, wahrscheinlich wäre das zehn Jahre später auch gekommen. Ich fand nur, das Rekurrieren, gewissermaßen man beschämt die Deutschen, indem man sagt, Kinder, ihr wartet viel zu lange, das war ein Durchsetzungsargument. Das war eine Parole, um das Ding zu bringen, damit man nicht ewig wartet. Aber immerhin ist es das einzige Land mit einem Denkmal, wo die Finger alle zu sich selbst zeigen und nicht irgendwie in eine andere Richtung.

Viele Leute haben vorgeschlagen, es sollten dort viel mehr die Opfer erwähnt werden. Es gab ein Denkmal von Christine Jackob-Marks und ihrer Gruppe mit den Namen von vier Millionen Menschen auf einer Art von aufsteigender Platte. Das haben der Herr Kohl und Herr Bubis verneint oder abgelehnt. Also, es ist sehr schwer. Man kann nicht allen Wünschen gerecht werden.

Bei dem Denkmal von Friedrich dem Großen, 1851 eingeweiht, gab es zwischendurch unter Gelehrten einen Kostümstreit. Soll Friedrich der Große ein Militärkostüm oder eine römische Toga tragen? – Also, so etwas ist notwendig. Deswegen, diese Erklärungen und diese Diskussion, die helfen uns, besser die Geschichte zu erklären. Insofern war die Diskussion für das Mahnmal sehr heilsam überhaupt im Lande, dass darüber diskutiert wird. Und ob das Ding drei oder vier Jahre später oder früher gekommen wäre, das ist unerheblich, Hauptsache das Denkmal ist ja da.

"Ich würde am liebsten Guantanamo im Meer versenken"

Deutschlandradio Kultur: Herr Cullen, kommen wir nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück, die Verhüllung des Reichstags. Heutzutage würden Sie vielleicht nicht mehr eine Ansichtskarte schreiben wie 1971 an Christo und Jeanne-Claude, sondern eher eine Email. Aber wenn Sie nochmal eine künstlerische Aktion an einem historisch wichtigen Gebäude anregen wollten, welches Gebäude wäre das?

Michael S. Cullen: Jetzt haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Erstens, Verpacken nicht mehr. Oh, das wäre schwierig. Ich würde am liebsten – politisch denkend, wie ich bin – ich würde am liebsten Guantanamo auf einen Hubschrauberträger verbringen und es im Meer versenken oder ein paar andere, mir sehr verhasste Gebäude, wie Lubjanka, irgendwie einfach dem Erdboden gleich machen.

Deutschlandradio Kultur: Die alte KGB-Zentrale in Moskau.

Michael S. Cullen: KGB-Zentrale in Moskau. So etwas würde ich sehr gerne mal irgendwie unter einem Houdini verschwinden lassen, und zwar auf ewig. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Mein größter Wunsch ist, dass überall auf der Welt die Todesstrafe abgeschafft wäre. Aber das kann ich politisch und künstlerisch nicht durchsetzen. Ich kann nur immer wiederum sagen, ich möchte, dass so was passiert. Und wenn es passiert, wie in Amerika gerade vor zwei Monaten im Bundesstaat Nebraska, habe ich privat für mich gejubelt. Aber Künstleraktionen, ach, nein. Am liebsten auf einer Matte liegen und die h-Moll-Messe hören. Und dann bin ich sehr, sehr zufrieden.

Deutschlandradio Kultur: Vielen Dank für dieses Gespräch.

Michael S. Cullen, geboren 1939 in New York City, kam 1964 als Englisch-Lehrer nach West-Berlin. In den 60er Jahren betrieb er dort eine Kunstgalerie, 1971 schlug er dem Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude vor, das Berliner Reichstagsgebäude zu verhüllen. Nach Studium der Geschichte an der Freien Universität Berlin schrieb er zahlreiche Bücher über die Architektur-Historie Berlins und beteiligte sich publizistisch an den Diskussionen um die Renovierung des Reichstagsgebäudes als Sitz des Bundestages, das Holocaust-Mahnmal und das Jüdische Museum Berlin. Cullen gilt als profunder Kenner der Berliner Stadtgeschichte.