Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:

Kommentar: Politische Kultur - Demokratie für die anderen 1460 Tage

Am Wahlsonntag übt das Volk seine demokratischen Rechte aus. Aber politisches Handeln sei auch an allen anderen Tagen wichtig, kommentiert Daniel Loick. Es beweise sich erst im Alltag - sei es im Betrieb, in der Bürgerinitiative oder im Bett.

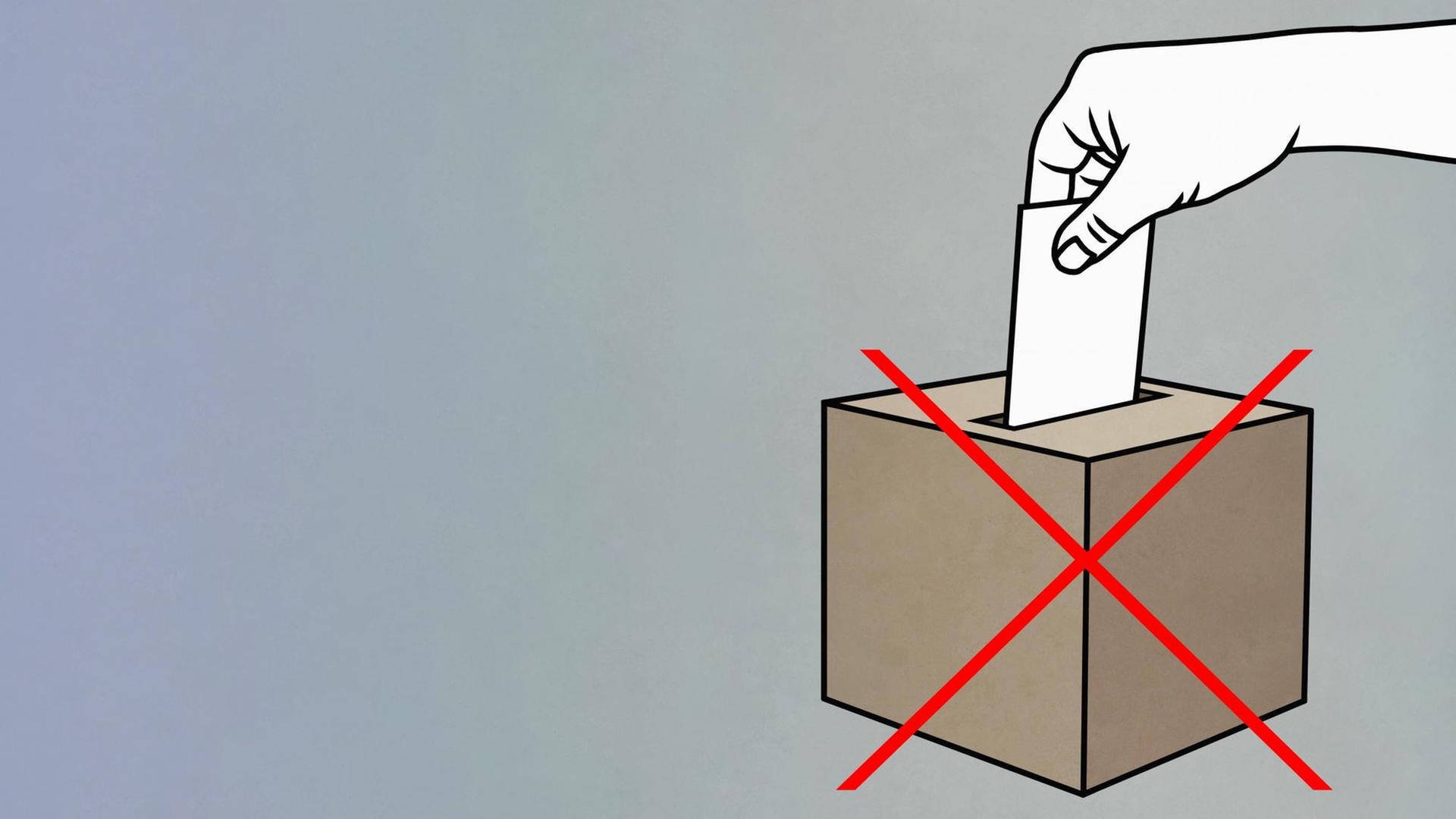

Keine Stimme ohne deutschen Pass

41:37 Minuten

Rund zehn Millionen Menschen dürfen nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Ein Demokratiedefizit, urteilen Sandra Seubert und Rainer Bauböck. Die Politologin und der Migrationsforscher schlagen unterschiedliche Auswege vor.

Wer darf wählen und wer nicht? In Deutschland ist diese Frage an die Nationalität geknüpft. Zwar können Bürgerinnen und -Bürger aus anderen EU-Ländern, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, auf kommunaler Ebene an Wahlen teilnehmen. Doch wenn es um die Zusammensetzung des Deutschen Bundestags geht, sind nur diejenigen zur Stimmabgabe berechtigt, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Mitbestimmung nur für Staatsangehörige

Rund zehn Millionen Menschen, die hierzulande leben und arbeiten, sind daher von nationalen Wahlen ausgeschlossen. Ist es gerecht, dass sie denselben Regeln unterworfen sind wie alle anderen, aber kein Mitbestimmungsrecht haben, wenn es darum geht, diese Regeln zu gestalten? Initiativen wie Nicht ohne uns 14 Prozent oder Die Parlamente den Vielen halten das für undemokratisch und fordern, dass auch Menschen ohne deutschen Pass das Wahlrecht erhalten.

"Es ist ein problematisches Demokratiedefizit, wenn bei einer allgemeinen Wahl wie jetzt in Deutschland 13 bis 14 Prozent der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter nicht teilnahmeberechtigt sind", sagt auch der Politologe Rainer Bauböck, Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Seine Fachkollegin Sandra Seubert, Professorin für politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, pflichtet ihm bei. Doch für die Lösung des Problems favorisieren der Migrationsforscher und die Expertin für EU-Staatsbürgerschaftsrecht unterschiedliche Ansätze.

Ende der monogamen Nationalität

Rainer Bauböck spricht sich dafür aus, die Bindung des Wahlrechts an die Staatsangehörigkeit beizubehalten, aber den Zugang durch Einbürgerung zu erleichtern. "Da gibt es in Deutschland sehr viel nachzuholen", so Bauböck, "zum Beispiel durch die allgemeine Toleranz für Doppelstaatsbürgerschaft."

Der Migrationsforscher Rainer Bauböck wünscht sich mehr Akzeptanz für mehrfache Staatsbürgerschaften.© privat

Historisch galt die doppelte Staatsbürgerschaft bis Mitte des 20. Jahrhunderts weithin als völkerrechtlich problematisch, erklärt Bauböck. Anlass zu Skepsis habe vor allem die Frage der Wehrpflicht der Loyalität im Konfliktfall geboten. Inzwischen fänden jedoch die meisten bewaffneten Konflikte innerhalb von Staaten statt und nicht mehr zwischen Nationen, die gegeneinander Krieg führen. Das habe bereits in vielen Ländern zu einem Umdenken geführt:

"Man verabschiedet sich vom Prinzip der 'Monogamie im Staatsangehörigkeitsrecht' und akzeptiert, dass Menschen lebensgeschichtliche Bindungen an mehrere Staaten haben und daher einen Anspruch auf Doppelstaatsbürgerschaft haben."

Wählen dort, wo man lebt

Sandra Seubert plädiert für einen anderen Weg. Sie empfiehlt, das Wohnsitzprinzip, das für EU-Bürgerinnen und Bürger bereits auf kommunaler Ebene gilt, auch auf das nationale Wahlrecht anzuwenden. Menschen sollten dort wählen dürfen, wo sie leben, meint Seubert. Das ermögliche Einwanderern und ihren Familien in Deutschland mehr Mitbestimmung. Gleichzeitig sei es durchaus sinnvoll, den Einfluss von Menschen auf Lebensverhältnisse, die sie selbst nicht mehr beträfen, zu begrenzen:

"Diejenigen, die in einem Land Steuern zahlen, das als ihren Lebensmittelpunkt wählen, sollen dort die politischen Rechte haben – und dann aber nicht unbedingt auch noch in dem Land, wo sie schon seit vielen Jahren nicht mehr wohnen."

Wo jemand zu Hause ist, sollte er oder sie auch wählen dürfen, meint die Politologin Sandra Seubert.© privat

Denn die Kopplung des Wahlrechts an die Staatsbürgerschaft führe nicht nur dort zu undemokratischen Verhältnissen, wo Migranten und ihre Nachkommen von Wahlen ausgeschlossen seien. Es stelle sich auch die Frage, wie lange Menschen, die ihr Herkunftsland verlassen haben, noch das Recht haben sollten, die politischen Geschicke dort mitzubestimmen.

Ambivalente Loyalitäten zum Herkunftsland

Wenn die Zustimmung für die Regierungspartei AKP bei Deutschtürken höher sei als in der Türkei, sei das aus demokratietheoretischer Sicht problematisch, sagt Seubert: "Ich finde, diejenigen, die das Erdogan-Regime nicht zu erleiden haben, sollten nicht über die abstimmen dürfen, die unter diesen Gesetzen zu leben haben."

Rainer Bauböck hält dem entgegen, dass die Bindungen von Menschen an ihre ursprüngliche Heimat sehr unterschiedlich motiviert sein könnten. Gerade in der ersten Generation hätten viele weiterhin ein vitales "Interesse am Gemeinwohl des Herkunftslandes und daher auch einen Anspruch, an den Wahlen beteiligt zu sein."

Dabei nähmen Ausgewanderte manchmal durchaus demokratieförderlich Einfluss, betont Bauböck. So hätten bei den jüngsten Wahlen in Moldawien proeuropäische Parteien gut abgeschnitten, "weil so viele Moldawier in der Europäischen Union sich dort beteiligten und Demokratie sozusagen rückexportiert haben". Um Loyalität und Bürgerrechte angemessen auszutarieren, komme es auf die lebensgeschichtlichen Bindungen der Menschen an, sagt Bauböck, und die hätten individuell eine enorme Bandbreite.

(fka)