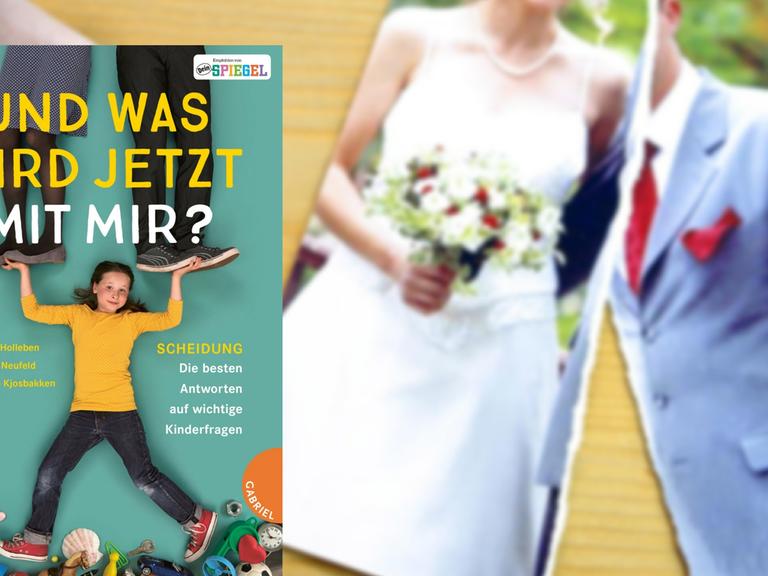

Was ist das Beste für Kinder nach der Scheidung?

Immer mehr Kinder pendeln nach einer Scheidung zwischen den Haushalten der getrennten Eltern. Dieses sogenannte "Wechselmodell" sei belastend, sagen Kritiker. Studien belegen dies allerdings nicht - sondern sehen sogar positive Effekte.

"Ein Montagmorgen. Ich bringe Martha und Louise zur U-Bahnstation. Ich winke. Ich bin eine Mutter, die ihre Kinder zur Schule schickt und sie erst in acht Tagen wiedersehen wird, wenn die Vaterwoche herum ist."

Lisa Frieda Cossham: "Mein Name ist Lisa Frieda Cossham, ich bin 37 Jahre alt und habe ein Buch geschrieben – "Plötzlich Rabenmutter", wie ich meine Familie verließ und mich fragte, ob ich das darf.

Ich hatte mich neu verliebt und diese Ehe war nicht mehr so weiterzuführen. ..Das haben die Kinder auch sehr klar mitbekommen. Wir waren dann vier Wochen alleine und ich habe denen gesagt: Wenn der Papa wieder da ist, dann werde ich ausziehen."

Rund 164.000 Ehen wurden laut Statistischem Bundesamt 2015 in Deutschland geschieden. Etwa 132 Tausend Kinder waren davon betroffen – und da sind die Kinder, deren Eltern nie verheiratet waren und die sich trennen, noch gar nicht mitgezählt. Studien zufolge haben heute zwischen zwölf und 24 Prozent der Minderjährigen in Deutschland getrennt lebende Eltern.

Lisa Frieda Cossham: "Wie wir das dann regeln, davon hatten wir erstmal keine Vorstellung. Klar war uns, dass wir die Kinder zu gleichen Teilen sehen wollen."

Pendeln zwischen den Elternhaushalten

Noch bis in die 1990er-Jahre hinein war es üblich, dass Kinder nach einer Trennung bei der Mutter blieben – und den Vater zweimal im Monat sahen. Seither ändert sich das: Immer mehr Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder gleichermaßen Kontakt zu Mutter und Vater haben.

Rund 15 Prozent der Eltern in Deutschland entscheiden sich heute deshalb für das sogenannte "Wechselmodell", bei dem Kinder zwischen den Elternhaushalten pendeln. Hildegund Sünderhauf-Kravets, Professorin für Familien-, Kinder- und Jugendhilfe-Recht an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg:

"Wenn man einen sozialwissenschaftlichen Maßstab anlegt, dann fängt ein Wechselmodell an bei einem Drittel zu zwei Dritteln der Zeit, wenn der weniger betreuende Elternteil auch im Alltag betreut. Und dann kann man sagen, dass mindestens ein Drittel bis die Hälfte aller Kinder eigentlich in einem Wechselmodell betreut werden."

Trotzdem gibt es an dieser Aufteilung immer noch Kritik. Kinder zwischen zwei Wohnorten "aufzuteilen", würde ihnen die Kontinuität nehmen und sie verunsichern. Zumal in den neugeründeten Familien ja immer auch verschiedenen Erziehungs-Stile gelebt würden.

Lisa Frieda Cossham: "Am Anfang war das so ein bisschen Villa-Kunterbunt-mäßig in der Patchwork-Familie. Ich sah dann auch immer in WhatsApp, dass die um 23:02 Uhr noch online waren, hab ich nicht verstanden, die haben doch Schule morgen!"

Und Frieda Cossham kennt auch das "Montags-Gefühl":

"Das benennt die Jüngere sehr klar: Dass dann dieser Wechsel ansteht und auch, wenn das nur 20 Minuten sind von Tür zu Tür – ist da so ein Abschiedsschmerz. Und so eine Woche ist ja auch nicht so lang, man hat sich dann gerade aneinander gewöhnt und dann wechselt man den Haushalt. Das ist – traurig. Trotz allem."

Belastender als das sogenannte "Residenzmodell", bei dem Trennungskinder nur einen Lebensmittelpunkt haben, ist das alles aber nicht, sagt die Forschung.

Hildegund Sünderhauf-Kravets: "Was Kinder brauchen, an Stabilität, das ist Beziehungs-Kontinuität. Was Kinder wirklich krank macht ist, wenn eine Beziehung zu einer wichtigen Bezugsperson stark eingeschränkt wird oder sogar ganz gekappt."

2015 veröffentlichte der Soziologe Jani Turunen von der Stockholm University Ergebnisse seiner Forschungen zum Stress-Erleben von Kindern, die abwechselnd bei Mutter und Vater – oder überwiegend bei einem Elternteil leben.

Hildegund Sünderhauf-Kravets: "Der hat Haare von Kindern untersucht, den Cortisol-Spiegel, um zu schauen: Haben die Stress? Und der Vorteil ist, dass hier eben ein objektiver Wert ermittelt wird und die Kinder nicht das wiedergeben, was sie von ihrer Umwelt auch mitgeteilt bekommen. Und da war ganz klar: Kinder im Residenzmodell haben mehr Stress." (Anmerkung der Redaktion: Frau Sünderhauf-Kravets bezieht sich hier auf eine Studie, die inzwischen im Internet nicht mehr auffindbar ist. Deutschlandfunk Kultur recherchiert derzeit, warum das so ist.)

Eine australische Studie, nach der im Wechselmodell betreute Kinder öfter Konzentrations-Probleme hätten und anfälliger für Bindungsstörungen seien – gilt inzwischen als widerlegt.

Als Teilzeit-Mutter angefeindet

2015 beschrieb Frieda Cossham ihre Erfahrungen als "Teilzeit-Mutter" in einer Kolumne und erzählte von ihrer Einsamkeit, der Angst vor Entfremdung, den Organisationsproblemen und von ihrem schlechten Gewissen. Sie sei eine Rabenmutter, lautete die harsche Kritik – die vor allem von anderen Müttern kam.

Lisa Frieda Cossham: "Mia schreibt: Was für eine nervige Heulboje! / Petra: Bei so viel Selbstmitleid kann man nur froh sein, dass die Kinder noch andere Leute um sich haben als diese Mutter! / Gut, dass die Kids den Vater haben, der hoffentlich normal drauf ist. / Titania: Sorry, aber die Frau braucht eine Therapie!"

In ihrem Buch schreibt sie heute dazu:

"Es ist alles so schlimm wie angenommen. Als halbe Mutter lebe ich einen Kompromiss, einerseits. Andererseits hab ich verstanden, dass ich meine Familie nicht verlassen habe. Ihre Form hat sich verändert, mein Verständnis von Familie geweitet."

Und darum geht es: um einen anderen Familienbegriff, einen der Frauen nicht abqualifiziert, nur weil sie das einfordern, was viele Männer schon immer selbstverständlich taten.

Lisa Frieda Cossham: "Ich hab das Gefühl, dass die Patchwork-Familie ein Zugewinn ist. Das ist, sozusagen, als hätten wir uns als Familie vergrößert. Sie haben noch eine neue Stiefmutter, die einen Einfluss hat und die sie noch mal von einer ganz anderen Seite her prägt. Und ja – sie lernen. Sie lernen Menschen kennen und mit denen umgehen."

Und zwar, ohne dass die Beziehung zu den Eltern darunter leidet.

Hildegund Sünderhauf-Kravets: "Im Gegenteil, es gibt mehrere Studien, die sagen: Kinder haben eine gleich enge Bindung wie in zusammenlebenden Familien. Und die darauf hinweisen, sie haben sogar eine bessere Bindung an den Vater als Kinder, die in zusammenlebenden Familien aufwachsen. Aus dem Grund, dass sie Alltagszeit mit dem Vater allein haben, die in einer klassischen Familienkonstellation häufig gar nicht so passiert."